Информированность как факторы здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак входит в десятку заболеваний, являющихся причиной смертности людей по всему миру. В отчете ВОЗ за 2012 год 7.6 миллионов человек (около 13 %) по всей планете в 2008 году умерли от рака. По данным GLOBOCAN, IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака) Россия в 2008 году заняла 5-е место по числу смертей онкологических больных. В России среди женщин по смертности доминирует рак молочной железы (17,2 %), среди мужчин рак легких (28,7 %). За последние 10 лет число онкологических больных в стране увеличилось на 25,5%.

В наше время проблема исследования не только этимологии онкологических заболеваний, но и изучение масштабности психологической травмы, настигающей человека при первом диагностировании данной болезни, безусловно, актуальны. По мнению многих исследователей, именно при этом заболевании можно присвоить самый высокий индекс психологического риска и психологической опасности заболевшим более чем в 50% случаев.

За менее чем сто лет, медицина совершила огромный научный прорыв в области онкологии (разработка и внедрение новейших диагностических методов, усовершенствование прежних и создание новых современных методов лечения, и т.д.). Однако многие аспекты заболевания остаются до конца неизученными. Проблема онкологического заболевания затрагивает различные сферы жизнедеятельности человека и несет в себе мощную стрессовую нагрузку, как для пациента, так и для его родственников. В связи с этим клиническая психология активно разрабатывает новые методы психотерапии, направленные на адаптацию пациента к заболеванию, улучшение качества жизни, снижение клинически выраженных форм тревоги, депрессии и т.д. Клиническая психология в поисках новых психотерапевтических методов исследует личностные ресурсы, пытается представить структуру личностных детерминант, понять динамику личностных изменений, которых постигло данное заболевание. Мы в своем исследовании пытаемся объяснить детерминацию личностной автономии в связи с адекватной информированностью о собственном заболевании и необходимостью стать открытым психотерапевтическим воздействиям и психологической помощи.

Методы исследования

Теоретический анализ, авторский опросник «Информированность личности об онкозаболеваниях». Опросник состоит из 20 вопросов. Вопросы подразделяются на три основные категории, которые отражают когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы отношения к болезни. Вопросы даны с тремя вариантами ответов, где каждому из предложенных вариантов для подсчета выявленных результатов присваивается определенный балл. Так ответ «да» – 2 балла, «нет» – 0 баллов и «сомневаюсь» – 1 балл. Для оценки различий между двумя выборками по уровню количественно измеряемого признака был использован непараметрический метод U-критерий Манна Уитни.

Сравнительный анализ был проведен среди следующих групп респондентов: между мужчинами и женщинами по трем основным компонентам, по возрастным категориям, по профессиональным направлениям

Описание выборки

В исследовании приняли участие 90 респондентов, в числе которых мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Мы разделили всю выборку на три возрастные категории: от 18 до 30 лет, от 31 до 40 лет, и свыше 40 лет. По профессиональному признаку выборка состояла из студентов высших учебных заведений, обучающихся на факультете гуманитарных и социальных наук и факультете филологии Оренбургского государственного университета, преподавателей ВУЗов г. Оренбург, учителей различных школ города Оренбург, военнослужащих и сотрудников социальных служб.

Обсуждение результатов

В современной отечественной психологии общие вопросы личностной автономии представлены Д.А. Леонтьевым, Е.Р. Калитеевской, О.Е. Дергачевой, принципы самодетерминации В.И. Чирковым, автономию как эго-состояние «взрослый» в эго-структуре личности Ж.В. Пыжиковой [1,2].

По мнению этих авторов, понятие автономии тождественно компетентности и информированности. Считается, что компетентность и автономия – это первостепенные психологические потребности, которые лежат в основе внутренней мотивационной активности.

Анализ научных источников позволяет говорить об автономии как об интегральной сущности, которая проявляется в способности личности определять цели, контролировать поведение и, наверное, самое главное, является механизмом адаптации личности к постоянно меняющимся новым условиям [1].

По мнению Деси, повышение уровня самодетерминации (автономии) приводит к росту мотивации и повышению уровня выполняемой задачи, а также понижению уровня стресса, чем более интегрированными и автономными являются мотивы включенности человека, тем более позитивными являются связанные с ними результаты и отношения [5]. Следовательно, самодетерминация личности необходима и важна для здоровья. Если происходит потеря самодетерминации, то личность теряет управление ходом своей жизнью, появляются раздражительность, соматические проявления, агрессивное поведение, чувство беспомощности. Чувство беспомощности является причиной манифестации неадаптивности, которая проявляется в виде обострения болезни и, возможно, смерти.

В отличие от автономного субъекта поведение человека, не обладающего автономией, полностью детерминируется физиологическими и физическими причинами и средой.

Сегодня существует модель информированного согласия, при котором врач выступает как эксперт, информирует пациента о диагнозе, методах лечения, рисках и последствиях. При этом пациент должен быть компетентным, т.е. способным понимать последствия согласия или отказа и быть свободным в принятии решения. Порой пациент сделать это не в состоянии без профессиональной помощи психолога. Клиническая психология имеет теоретический и методический потенциал, чтобы разрешить подобные противоречия.

Для того, чтобы разработать модель психотерапии, необходимо изучить вопрос информированности о заболевании среди населения. Нами было проведено пилотажное исследование, целью которого являлось изучение представления населения и его отношение к онкологическим заболеваниям [3,4].

Направленность оценки к онкологическим заболеваниям среди всех респондентов отрицательная, независимо от степени тяжести заболевания, стадии выявления и прогноза выздоровления.

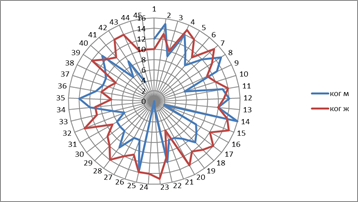

При сравнении двух несвязных выборок выявлена взаимосвязь между мужчинами и женщинами. Наблюдается значительное различие показателей по когнитивному компоненту Uэмп =589,5 (UКр — 688, р ≤ 0,01; UКр – 769, р ≤ 0,05). По полученным данным (рисунок 1), женщины более информированы об онкозаболеваниях, чем мужчины. Но знания в основном сформированы на бытовом уровне и достаточно ограничены. Можно говорить о низкой информированности людей о факторах риска развития онкологических заболеваний, возможностях их предупреждения, ранней диагностики и современного инновационного лечения по мировым стандартам.

Рис. 1. Результаты исследования по когнитивному компоненту среди мужчин и женщин

Из 44 респондентов (мужчин), 7 человек (15 %) набрали количество баллов меньше 8, и 13 (29,5 %) человек набрали количество баллов равное 8. Можно предположить, что порядка 50 процентов участвующих в исследовании мужчин имеют низкую информированность об онкозаболевании, о возможности диагностики и лечения этого заболевания. Среди женщин таких показателей значительно меньше, всего 5 человек показали низкую информированность (11 %).

В тоже время по таким компонентам, как эмоциональный и поведенческий, значимых различий между мужчинами и женщинами нет (Uэмп эмоц. = 900, UКр — 688, р ≤ 0,01; UКр – 769, р ≤ 0,05; Uэмп повед. = 949, UКр — 688, р ≤ 0,01; UКр – 769, р ≤ 0,05). Эмоциональные переживания у мужчин и у женщин протекают примерно одинаково, они испытывают негативные эмоции, страх смерти, неизлечимости, несмотря на то, что испытуемые, принявшие участие в опросе, непосредственно не сталкивались с этим заболеванием, и для них онкозаболевание не является личностно-значимой проблемой.

Что касается поведенческого компонента личности, то данные опроса свидетельствуют с одной стороны об отсутствии переживаний за собственное здоровье, т.к. многие респонденты не высказывают стремление проходить ежегодное плановое медицинское обследование. В связи с этим, можно предположить, что поведенческая реакция в случае заболевания может быть неадекватна. Следует так же помнить, что поведенческий компонент основан на двух предыдущих: когнитивном и эмоциональном. Нами выявлен низкий уровень когнитивного компонента (низкий уровень информированности), можно говорить о том, что среди респондентов нет четкого понимания своих действий в случае заболевания, для них будет сложно принять решение о методах лечения и реабилитации после интенсивной терапии. Если говорить об автономности личности, то в данном случае скорее она слабо сформирована или отсутствует. Мы так же отмечаем, что отсутствие личностной автономии, как одной из базовых составляющих личностного здоровья, может приводить к психосоматическим проявлениям и психическим нарушениям разной степени тяжести (неврозы, психотические проявления).

Также нами было проведено качественный анализ по возрастному критерию. Были выбраны несколько групп респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, от 31 до 40 лет и свыше 40 лет. Однако, между возрастными категориями существенных различий не выявлено. Независимо от возраста, информированность об онкологических заболеваниях и имеющиеся знания о них находится на низком уровне и ограничены.

Мы исходили из предположения, что люди молодого возраста могли бы быть более ознакомлены с современным состоянием онкозаболеваний и их методами лечения и более заинтересованы по сравнению с респондентами старшей возрастной категории, исходя из того, что 21 век признан веком информации и информационных технологий, но, тем не менее, знания остаются недостаточными, зачастую искаженными.

Выявлено, что отношение к своему собственному здоровью не является основной ценностью (не наблюдается желания по личной инициативе проходить ежегодный медицинский профилактический осмотр, а лишь в принудительном порядке, за исключением единичных случаев; даже в ситуациях возникновения симптомов того или иного заболевания желание обратиться за помощью к специалисту отсутствует и замещается «самолечением» и т.д.).

Наряду с информированностью и автономностью нами обнаружен еще один критерий – это ответственность за свое здоровье. При отсутствии личностной ответственности за собственное здоровье возможен прогноз быстрого развития недуга. Личностная ответственность, по нашему мнению, начинается с пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом, отказа от вредных привычек.

Личность должна брать на себя ответственность за свое здоровье и жизнь в целом. Но то, что здоровье у многих не является главной ценностью в жизни, может быть обусловлено еще и социальным фактором, а именно, низким уровнем жизни основной массы населения нашей страны.

Мы проанализировали полученные данные среди респондентов по критерию принадлежности к профессиональной деятельности. В первую группу были отобраны респонденты – студенты, обучающиеся на факультете гуманитарных и социальных наук и факультете филологии Оренбургского государственного университета, во вторую группу испытуемых вошли преподаватели ОГУ и учителя школ города Оренбург. Значимых различий по когнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам выявлено не было. Среди респондентов, работающих в социальной сфере (журналистика, социальные службы) и военнослужащих, в результате исследования были получены значимые различия по когнитивному компоненту Uэмп = 60 (Uкр -64, р ≤ 0,01; Uкр – 85, p ≤ 0,05). У работников социальной сферы когнитивный компонент выше. По эмоциональному и поведенческому критериям различий между группами респондентов выявлены не были.

Выводы

1.Основная цель пилотажного исследования о степени информированности личности об онкологических заболеваниях была достигнута. Число респондентов, которые оказались хорошо информированы о данном заболевании – 29 человек (66% среди мужчин) и 41 человек (89% женщин).

2. Информированность показана как сложное интегральное качество личности, находящееся в ближайших связях с качествами автономности и ответственности. Противоречивые и недостаточные знания о протекании онкологической болезни, как и любой другой, создают условия для понижения ресурсного потенциала личности, ее неадаптивности, снижения саморегуляции, нарушение волевых процессов и самодетерминации.

3. Рассматривание информированности, автономности и самостоятельности как цепочку детерминаций развития личности и исследование сложных взаимосвязей информированности и автономности, информированности и самостоятельности, автономности и самостоятельности позволит избрать адекватную мишень в будущей психотерапевтической деятельности.

Рецензенты:

Зубова Л.В., д.псх.н., доцент, заведующий кафедрой общей психологии и психологии личности Оренбургского государственного университета, г. Оренбург;

Мухамеджанова Н.М., д. культурологии, доцент, заведующий кафедрой философии и культурологии Оренбургского государственного университета, г. Оренбург.

Источник

Медицинские интернет-конференции

Русанова А.М., Крючкова Н.В., Беляева Ю.Н.

Резюме

В последние годы профилактическому направлению медицины придается первостепенное значение. Формирование у населения здорового образа жизни – это одна из основных задач общественного здравоохранения. Актуальным вопросом остается изучение информирования населения по вопросам здорового образа жизни, являющегося необходимой частью целенаправленной деятельности по предупреждению заболеваний, и привлечение граждан к участию в профилактических программах.

Ключевые слова

Статья

Научный руководитель: заведующий кафедрой поликлинической терапии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, д.м.н., профессор Г.Н.Шеметова

Введение

Формирование у населения принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) – это одна из основных задач общественного здравоохранения, поскольку известно, что здоровье населения на 50 -55 % определяется образом жизни населения. По определению Всемирной организации здравоохранения, образ жизни – это способ жизни, основывающийся на идентифицируемых видах и особенностях поведения, определяющихся взаимодействием между личностными характеристиками человека, социальным взаимодействием и социально-экономическими и экологическими условиями жизни. Однако современные эпидемиологические исследования показали, что важна роль не только социальных и экономических причин. Сохраняется роль курения, неумеренного употребления алкоголя, избыточной массы тела, нарушений липидного обмена, гиподинамии и других факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) [1]. Это диктует необходимость реализации национальных профилактических программ, направленных на раннее выявление факторов риска основных ХНИЗ и их своевременную коррекцию [2;3]. Актуальным вопросом остается изучение информирования населения по вопросам здорового образа жизни, являющегося необходимой частью целенаправленной деятельности по предупреждению заболеваний, и привлечение граждан к участию в профилактических программах.

Цель

Целью настоящего исследования явилось изучение степени информированности взрослого населения города Саратова и Саратовской области по вопросам здорового образа жизни, влияния образования на субъективную оценку здоровья и уровня заинтересованности пациентов деятельностью Центров здоровья и амбулаторно — поликлиническими профилактическими программами.

Материал и методы

В основу исследования положены результаты анкетирования 230 пациентов в возрасте от 18 до 86 лет, пришедших в Центры здоровья городов Саратов, Маркс и Вольск Саратовской области. Была разработана оригинальная анкета, состоящая из 65 вопросов, включающая следующие разделы: общие сведения о респонденте; вопросы по ЗОЖ и отношению к своему здоровью; вопросы об отношении к курению и употреблению алкоголя; объективные данные, включающие антропометрические показатели, уровень артериального давления. Пациенту предлагалось провести самооценку своей физической активности, социального и профессионального стресса, труда и отдыха, жизненных приоритетов. Опрос вызвал интерес со стороны посетителей Центров здоровья. Отказов в проведении анкетирования не было.

Среди респондентов 49% составили мужчины, 51% — женщины. Большинство опрошенных (74%) в возрасте от 20 до 40 лет. Среди пациентов – как мужчин, так и женщин — самой многочисленной группой (47%) оказались лица, имеющие или получающие высшее образование, 39% проанкетированных имели среднее образование.

Результаты и обсуждение

Было установлено что, подавляющее большинство (84%) опрошенных были знакомы с понятием ЗОЖ и считали, что соблюдение его компонентов может существенно улучшить здоровье. При этом большую часть сведений ими была получена из средств массовой информации (82,4%), а не из медицинских (12,8%) или других (4,8%) источников. Половина (50,2%) опрошенных называли свой образ жизни здоровым и ответили, что соблюдают его элементы, соответствующие этому понятию.

В ходе исследования был рассмотрен вопрос влияния уровня образования на субъективную оценку здоровья и информированность по вопросам ЗОЖ. Было подтверждено, что значительно более верное и полное представление о ЗОЖ имеют лица с высшим образованием (78,5% против 21,5% со средним образованием) и проживающие в г. Саратов (64,3% против 35,7% жителей области). Две трети (65,1%) опрашиваемого населения из районов Саратовской области страдали вредными привычками (курение и алкоголь). Следовательно, «вредные привычки» и «здоровье» не ассоциировались у опрошенных как тесно взаимосвязанные элементы. Причем, значительная часть респондентов (26%) употребляли крепкие алкогольные напитки в дозе более 200 мл ежедневно. В городе Саратове 11% опрошенных употребляли крепкий алкоголь ежемесячно, 7% — еженедельно, 1% — ежедневно и только 42% не употребляют никаких алкогольных напитков. Среди указанных в анкете причин невозможности отказа от этой пагубной привычки выделены: общение с друзьями, нервное напряжение, отсутствие силы воли.

Было показано что, 80% проанкетированных вели контроль за своим артериальным давлением, понимали значимость вредных привычек в формировании гипертонической болезни и необходимость постоянного приема лекарственных средств.

Более половины респондентов (52%) считали свою повседневную деятельность утомительной, треть (32%) были недовольны взаимоотношениями в коллективе и испытывали стресс. Для борьбы со своими негативными эмоциями и стрессом респонденты, проживающие в Саратовской области и жители города Саратова, отдавали предпочтение диаметрально противоположным методам (Рис.1). Так, 38% саратовцев полагали, что изменение образа жизни позволит побороть стрессовую ситуацию, но только 20% областных жителей были готовы идти по этому пути. Четверть (25%) жителей города прибегали к аутотренингу (против 11% сельчан). Большинство опрашиваемых областных жителей (23%) не знали, как побороть эмоции, либо считали, что этого нельзя сделать (24%). Более позитивная ситуация у жителей Саратова: 10% затруднились ответить, 11% отмечали стресс как неизбежность, которую невозможно победить. Это может свидетельствовать, в том числе, и о недостаточной информированности людей о способах и методах борьбы со стрессом. Угрожающее число (38% опрошенных: 22% жителей области и 16% саратовцев) самостоятельно использовали лекарственные средства, порой без консультации с врачом, не влияя на первопричину – неправильный образ жизни. В подтверждение этому является ответ на вопрос, когда стоит обращаться к врачу: когда заболел или же регулярно с профилактической целью? Результаты огорчительные: 61% респондентов всех возрастных групп предпочитали обращаться за медицинской помощью только по факту заболевания.

Тем не менее, 60% респондентов заинтересовала профилактическая программа «Здоровье», а 48% готовы принять участие в такой программе. Предлагалось ответить на вопрос: «Что должна включать такая программа?». Результаты показаны графически на рисунке 2: 31% проанкетированных ответили, что предпочли бы пройти курсы профилактического лечения в санатории-профилактории; 20% были готовы заниматься по индивидуальной программе и 16% в группах по формированию ЗОЖ; 18% хотели бы получить информацию в виде буклета, журнала, брошюры или методического пособия; 13% изъявили желание пройти сеанс отказа от курения. Наименее популярным ответом (2%) являлось прохождение восстановительного лечения. Чаще этот вариант выбирали пациенты старшей возрастной категории (92%).

Заключение

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснено, что имеется явно недостаточная информированность граждан города Саратова и Саратовской области по вопросам формирования здорового образа жизни. Имеется низкая самооценка по вопросам борьбы со стрессом. Изучение влияния уровня образования на субъективную оценку здоровья и информированность по вопросам здорового образа жизни показало, что хорошее образование является существенным подспорьем для успешного формирования ЗОЖ. Пациенты Центров здоровья имели заинтересованность профилактическими программами, были готовы им следовать, заниматься в группах и индивидуально, но учреждениями первичной медико-социальной помощи такая работа ведется недостаточно.

Повышение информированности населения о факторах риска и факторах, способствующих здоровью, — это необходимая стратегия, направленная на улучшение здоровья и общего благополучия людей.

Представляется целесообразным усилить роль врачей учреждений первичной медико-социальной помощи в эффективной пропаганде здорового образа жизни. Необходимо обучить врачей и медицинских сестер навыкам информирования населения, выдавать во время визитов к врачу буклеты, санитарные бюллетени и листовки по вопросам профилактики основных ХНИЗ; продолжать активную работу Школ здоровья и здорового образа жизни при отделениях профилактики поликлиник, вовлекать большее число пациентов для участия в программах посвященных ЗОЖ. Особое внимание нужно уделять работе с детьми, подростками и молодежью, начиная с детских дошкольных и средних образовательных учреждениях, проводить разъяснительную работу по вопросам здорового образа жизни, в том числе с привлечением обученных студентов-медиков.

Литература

1. Бойцов С.А., Чучалин А.Г. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. М: МЗ РФ, 2013. – 128 с.

2. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г.Оганова, Р.А. Хальфина – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012 — 464 с.

3. Шеметова Г.Н., Беляева Ю.Н., Красникова Н.В., Губанова Г.В., Рябошапко А.И. Профилактическая работа терапевта: формирование компетенций//Фундаментальные исследования. 2014. Том . №7-1: С.166-169

Источник