Центры общественного здоровья: пандемия не значит остановка

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в работу по развитию медицинской профилактики. Как известно, проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров приостановлено распоряжением Правительства РФ. Однако, эту паузу можно и нужно использовать для дальнейшей отладки механизма работы профилактической сети, в том числе региональных центров медицинской профилактики. В этом уверена руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО, к.м.н. Е.С. Иванова.

28 апреля, выступая в режиме онлайн на «Научном вторнике» сотрудников Центра, она напомнила о целях национального проекта «Демография» на период до 2024 года, в реализации которого важную роль играют структуры медицинской профилактики на местах.

Екатерина Сергеевна напомнила участникам конференции и о целевых показателях проекта и разработанных для их расчета методиках. В контексте профилактики она обратила внимание на методику расчета показателя доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, — интегральный показатель, учитывающий сочетание поведенческих факторов риска (отказ от курения и потребления алкоголя, достаточное потребление овощей и фруктов, адекватная физическая нагрузка, нормальное потребление соли).

Одним из важных компонентов НП «Демография», по словам Е.С. Ивановой, является федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)». Для обеспечения к 2024 году цели — повышения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, необходимо согласованное решение задач по формированию здоровой среды и развитию инфраструктуры ЗОЖ на региональном и муниципальном уровне, разработка программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также повышение мотивации населения к здоровому образу жизни путем проведения информационно-коммуникационных кампаний. Залог успеха в реализации Национального проекта – межведомственное взаимодействие, поддержка волонтеров.

В связи с этим на работающие в регионах центры медицинской профилактики, которые должны преобразоваться в центры общественного здоровья и медицинской профилактики, ложится значительная нагрузка по реализации комплекса мер для достижения поставленных целей, в частности, по разработке региональных и муниципальных программ укрепления здоровья населения, координации и методическому сопровождению этих мероприятий в регионе.

С началом пандемии большинство структур медицинской профилактики в регионах активно включились в работу по профилактике инфекции COVID-19, проводя широкую информационную кампанию, организовывая деятельность региональных колл-центров, помогая работе поликлинической неотложной службы.

Источник

Информационно-аналитическая система как инструмент управления качеством медицинской помощи на амбулаторном этапе

В статье рассматриваются вопросы организации информационно-аналитической системы в условиях городской клинической поликлиники № 15 г. Самары – одной из ведущих амбулаторно-поликлинических медицинских организаций Самарской области. Информационно-аналитическая система, включающая вопросы обеспечения лечебно-диагностического процесса, контроля качества медицинской помощи, текущее и перспективное планирование объемов медицинской помощи, клинико-экономический анализ деятельности, анализ медицинских и финансовых результатов работы и многое другое позволяет быть эффективным инструментом управления качеством медицинской помощи.

Information-analytical system as a tool for quality control of medical care in the outpatient

The article deals with the organization of information-analytical system in urban polyclinic number 15 Samara – one of the leading outpatient medical organizations of the Samara region. The information-analytical system, which includes issues of diagnostic and treatment process, monitoring the quality of care, current and future capacity planning of care, clinical and economic analysis of the analysis of medical and financial performance, and much more, allows you to be an effective tool for managing quality of care.

Улучшение состояния здоровья населения – важнейшая цель социально-экономического развития страны, а совершенствование системы здравоохранения, в том числе первичной медико-санитарной помощи, – одно из коренных условий ее успешной реализации.

Задачи, возлагаемые на медицинские организации первичной медико-санитарной помощи, включая амбулаторное звено, многогранны: от реализации профилактического направления, стандартизации и повышения качества оказываемой медицинской помощи до рационального использования имеющихся ресурсов. Решение каждой из задач должно основываться на глубоком анализе деятельности и структуры медицинской организации, ее резервов и способности к трансформации. Как следствие, подобная работа сопровождается увеличением объемов и оборота документов и информации как внутри лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), так и вне его.

Решение информационно-аналитических вопросов планомерно реализуется в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области (ГБУЗ СО) «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района» (СГКП № 15).

Данная поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, обслуживающая 74 тысячи пациентов, или свыше 6 % всего населения г. Самары.

В настоящее время здравоохранение невозможно представить без использования высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения заболеваний. В то же время, технологии сбора, хранения и обработки информации, формируемой в ходе оказания амбулаторной помощи, претерпели не столь значительные изменения, и первичная информация в большинстве случаев до сих хранится в бумажном виде.

Первичная информация является основой для получения качественных и детальных статистических данных, необходимых для мониторинга и анализа деятельности медицинской организации (МО), состояния здоровья населения, эпидемиологической ситуации и т. д. Так, например, доступ к первичным данным о лечении пациентов может обеспечить качественный прорыв в разработке новых высокоэффективных лекарственных средств. Автоматизированный анализ симптомов и результатов клинических обследований является ключом к профилактике заболеваний и осложнений. Оперативный доступ к данным истории болезни независимо от места оказания медицинской услуги жизненно важен при оказании медицинской помощи и необходим для повышения ее качества и доступности.

Источник

О проекте «Создания единого цифрового контура»

Гусев Александр,

к.т.н., эксперт К-МИС

Гусев Александр Владимирович

Участие в стратегическом развитии, консультации по предметной области и развитию программного обеспечения, новые технологии и продукты

Биография

В 1998 г. закончил Петрозаводский государственный университет по технической специальности, 1998-1999 гг. прошел службу в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в медицинском госпитале в качестве разработчика программного обеспечения. В 1999 г. начал работу в медицинском центре ОАО «Кондопога», где занимался разработкой и внедрением медицинской информационной системы. В 2007 г. вместе с партнерами основал и работает в компании К-МИС.

Опыт работы

В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме проектирования комплексных медицинских информационных систем на основе методов математического моделирования и объектно-реляционного подхода. Автор свыше 130 научных работ по теме разработки и внедрения медицинских информационных систем, включая монографию «Информационные технологии в здравоохранении» (2002 г.) и «Медицинские информационные системы» (2005 г.), соавтор учебного пособия «Информационная система в организации работы учреждений здравоохранения».

Является ответственным редактором журнала «Врач и информационные технологии» (г. Москва), членом Экспертного совета Министерства здравоохранения РФ по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения. Входит в наблюдательный совет ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине “Национальная база медицинских знаний”.

Увлечения

Рыбалка, охота, кулинария

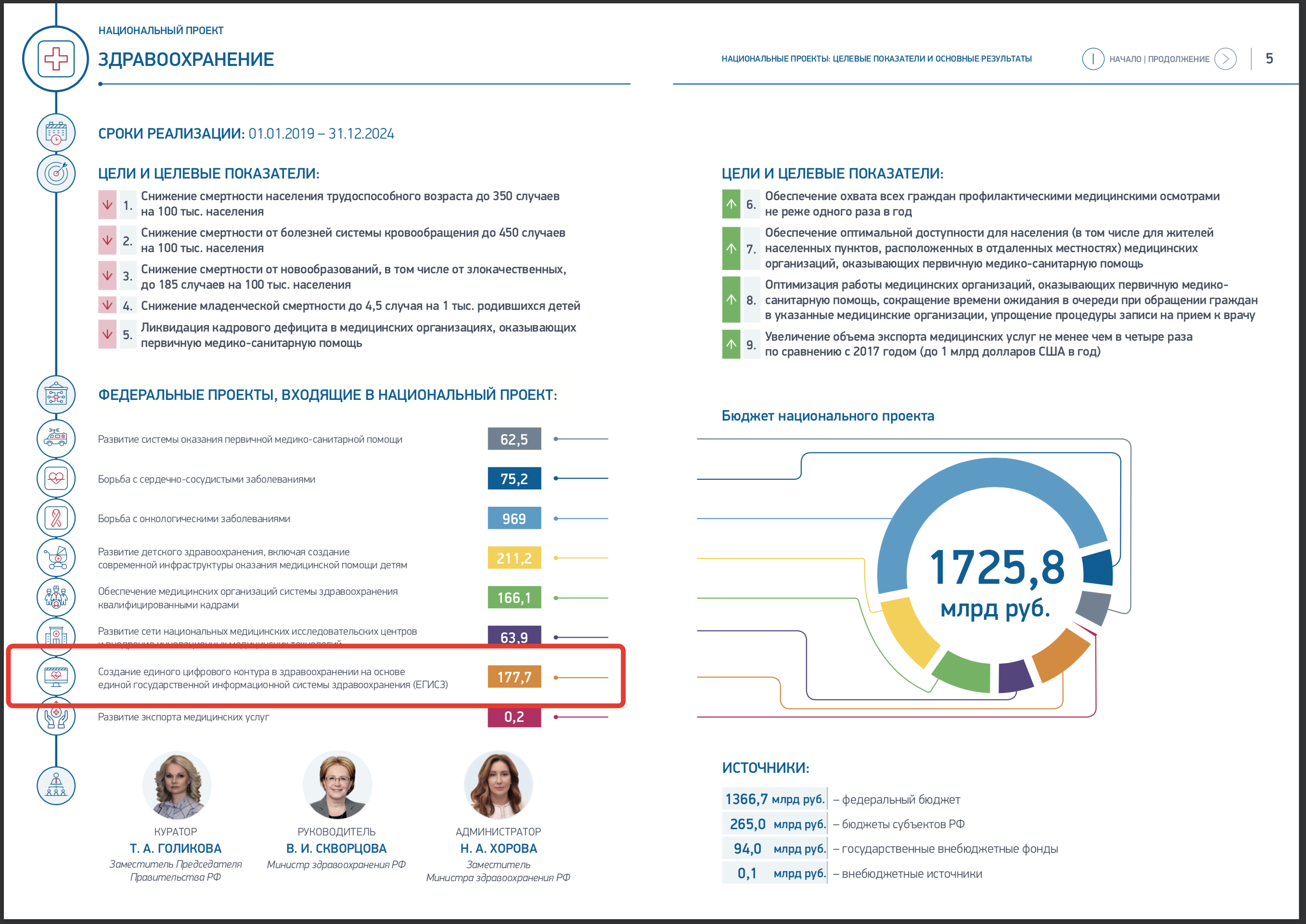

Национальным проектом «Здравоохранение», паспорт которого был утвержден по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, предусмотрена реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ» (далее – «Единый цифровой контур»). Срок реализации: 2019-2024 г.

Это один из 8 проектов, предусмотренных внутри «Здравоохранения».

Не будет преувеличением сказать, что именно «Единый цифровой контур» будет задавать тон и формировать тренды информатизации государственного здравоохранения нашей страны в ближайшие годы. Посмотрим на него поподробнее.

Согласно паспорта «Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций …, что обеспечит ее цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения».

Цель проекта: повышение эффективности функционирования здравоохранения России путем дальнейшего развития и углубленного внедрения информационных и платформенных решений, что по мнению Министерства здравоохранения и сформирует так называемый «единый цифровой контур».

Со стороны Правительства куратором проекта назначена заместитель Председателя Правительства РФ Т.А. Голикова. Со стороны Минздрава руководителем проекта является заместитель Министра здравоохранения РФ Н.А. Хорова, администратором – заместитель Министра здравоохранения Е.Л. Бойко.

В результате реализации проекта должны быть достигнуты 4 основных целевых показателя:

* значение 2018 г. представлено на 31.10.2018

Основными направлениями реализации проекта являются:

- Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организация (МИС МО), переход на юридически-значимую электронную медицинскую карту (ЭМК).

- Внедрение региональных сервисов и систем для управления здравоохранением

- Функционирование федерального ЦОД и федеральных сервисов ЕГИСЗ

- Развитие сервисов личного кабинета пациента «Мое здоровье» ЕПГУ

- Методическая поддержка и контроль реализации проекта со стороны Минздрава

Для того, чтобы достичь намеченные целевые показатели, потребуется решить ряд задач:

| № | Задача | Краткая характеристика |

| 1 | Обеспечить методическую поддержку и координацию мероприятий проекта в субъектах РФ. | Для этого в 2019 г. Минздрав на базе ЦНИИОИЗ должен создать «Центр компетенций», в который войдут существующие в настоящее время проектный офис, регламентная служба и т.д. Задачей центра будет разработка требований к централизованным подсистемам ГИС СЗ, методики оценки уровня информатизации здравоохранения регионов, методических рекомендаций и контроль и управление ходом проекта. |

| 2 | Обеспечить использование медицинскими организациями медицинских информационных систем соответствующие требованиям Минздрава и работающие с ЕГИСЗ | Все медицинские организации должны использовать медицинские информационные системы (МИС МО), соответствующие утвержденным Приказом Минздрава требованиям. Эти системы должны быть интегрированы и обмениваться информацией с ЕГИСЗ. В итоге к 2021 г. в стране должно быть организовано не менее 820 тыс. автоматизированных рабочих мест. Должен быть обеспечен юридически-значимый электронный документооборот. |

| 3 | Обеспечить работу государственных информационных систем здравоохранения в субъектах РФ | В каждом регионе должна быть созданы и внедрены государственные информационные системы в сфере здравоохранения (ГИС СЗ), соответствующие утвержденным Приказом Минздрава требованиям. МИС МО должны быть подключены к этим системам. ЕГИСЗ должна наполнятся сведениями из ГИС СЗ и МИС МО. |

| 4 | Обеспечить работу федерального ЦОДа | Должны быть заключены контракты на работу основной и резервной площадок федерального ЦОДа для работы сервисов ЕГИСЗ |

| 5 | Обеспечить работу защищенной сети передачи данных | К 2021 г. во всех субъектах РФ должны быть созданы и функционировать защищенные сети передачи данных (ЗСПД), к которым должны быть подключены не менее 80% структурных подразделений медицинских организаций |

| 6 | Обеспечить межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде | Планируется, что не менее 90% МО будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями МСЭ и информационные обмен с ФСС. |

| 7 | Обеспечить применение телемедицины | К 2022 г. все медицинские организации второго и третьего уровня во всех 85 субъектах РФ подключены к соответствующим региональным системам телемедицины |

| 8 | Осуществить переход на ведение электронных рецептов и автоматизацию лекарственного обеспечения | К 2023 г. все медицинские организации всех субъектов РФ должны осуществлять выписку электронных рецептов с использованием усиленной электронной цифровой подписи. Между МО и аптечными организациями должен осуществляться автоматизированный информационный обмен. |

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством внедрения и развития:

- государственных информационных систем в сфере здравоохранения (ГИС СЗ)субъектов РФ – то, что ранее мы привычно называли региональными медицинскими информационными системами (РМИС).

- медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО) государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ

Основной нормативной особенностью проекта, в отличие от предыдущих программ, является то, что Минздравом предусматривается не просто внедрение любых МИС МО или ГИС СЗ на усмотрение заказчиков, ОУЗ или разработчиков – а внедрение и развитие систем, соответствующих нормативно-установленным требованиям. Для этого в декабре 2018 г. Минздравом утвержден приказ №911н «Требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» (далее – «Требования»), который в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.

Основным технологическим инструментом «Цифрового контура» является постепенный переход на юридически значимый электронный медицинский документооборот между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением, а также при межведомственном взаимодействии. Все больше электронных медицинских документов и информационного обмена будет требовать поддержку УКЭП. О том, как это обеспечивается, подробно рассмотрено тут http://www.kmis.ru/blog/o-sozdanii-iuridicheski-znachimogo-elektronnogo-dokumentooborota-v-zdravookhranenii .

Еще один важный момент – это движение в сторону централизованных компонентов и сервисов, особенно в части, касающейся региональных ГИС СЗ. Думаю, реализация проекта самым существенным образом будет стимулировать ускорение перехода на централизованные облачные региональные системы и отказ от локально установленных МИС. Это, в свою очередь, поддержит уже сложившийся ранее тренд в сокращении числа разработчиков МИС и применяемых в нашей стране систем. Весьма вероятно, что отдельные инсталляции старых унаследованных решений будут постепенно заменяться на единый региональный продукт или максимум 2-3 решения. Те разработчики, которые поддерживают устаревшие локальные МИС, имеющие единичные внедрения, скорее всего не выдержат конкуренцию с крупными компаниями, создавшими диверсифицированную клиентскую базу и модернизированные современные веб-системы.

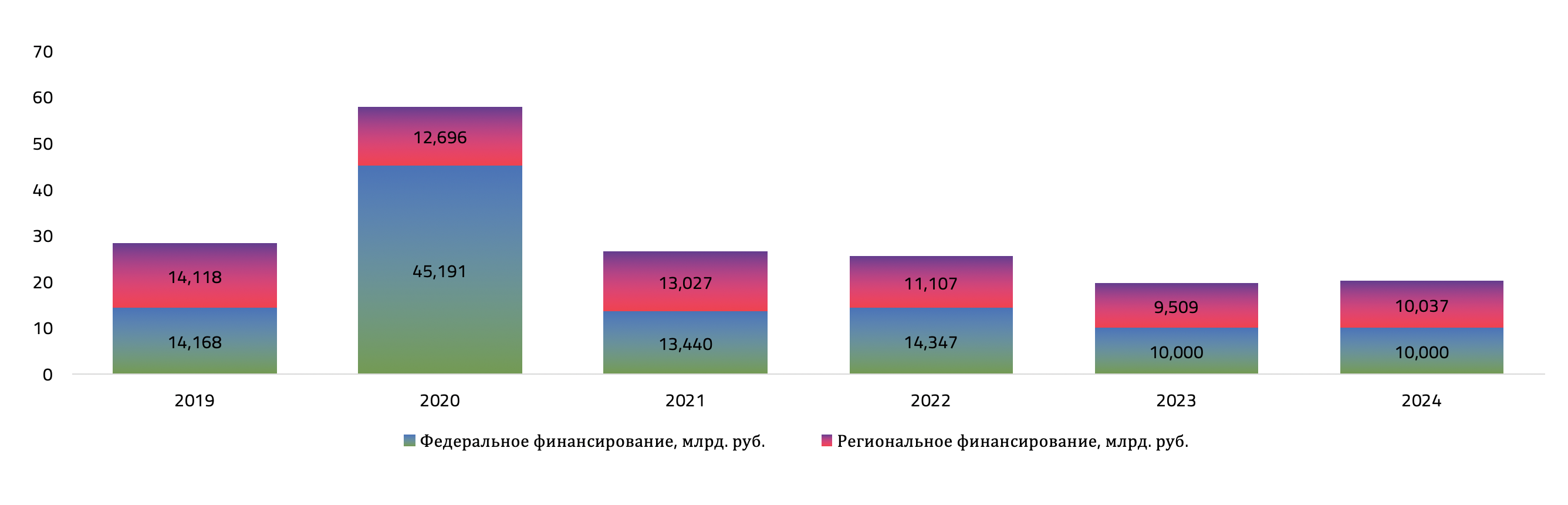

На реализацию проекта в 2019-2024 гг. планируется выделить порядка 177 млрд. руб. целевого финансирования, причем 60% этой суммы выделит федеральный центр, остальное будет финансироваться за счет региональных бюджетов. Консолидированные показатели по годам представлены в рис. ниже.

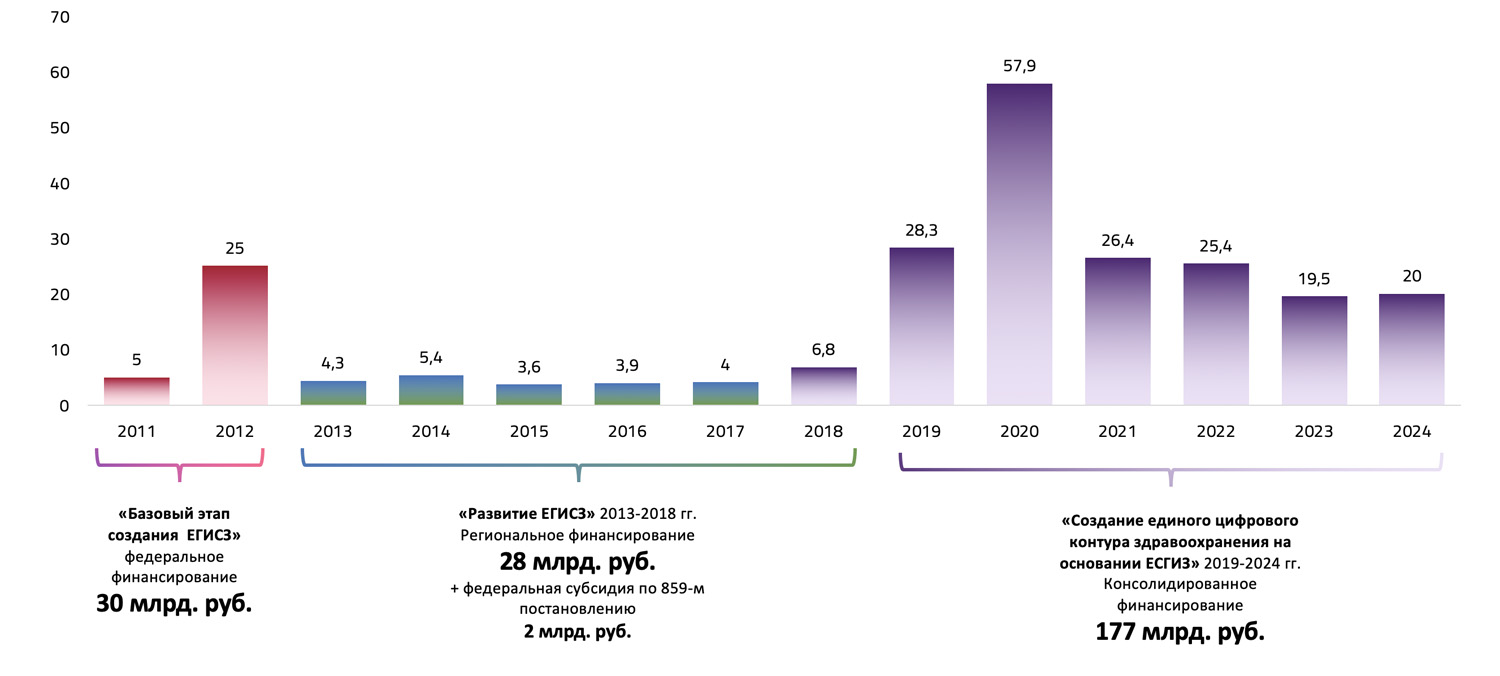

Сравнение финансирования «Единого цифрового контура» с предыдущими годами, начиная с базового этапа создания ЕГИСЗ, показано на рисунке ниже.

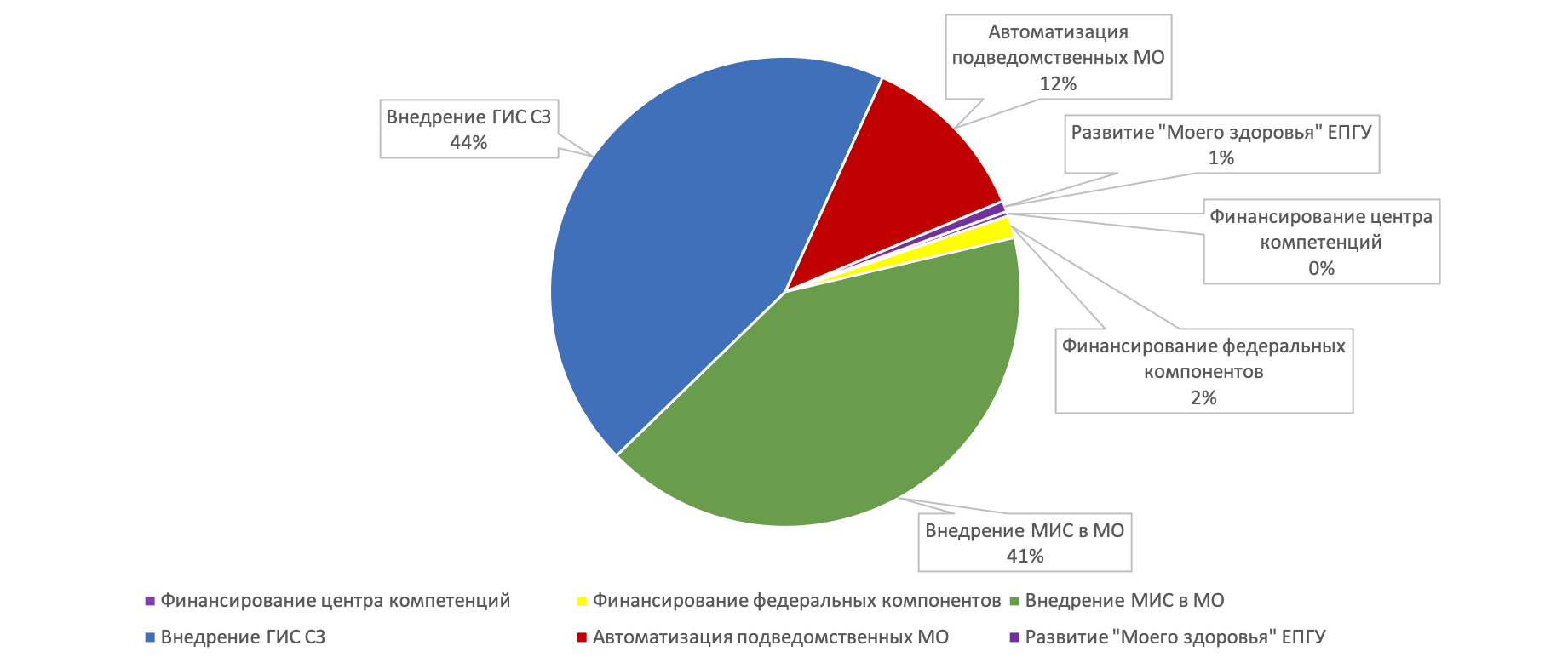

Основные средства (порядка 44%) пойдут на внедрение и развитие государственных информационных систем субъектов РФ. Второе по объему финансирования направление – это внедрение и развитие медицинских информационных систем (41%). На автоматизацию подведомственных Минздраву медицинских организаций уйдет порядка 12%. Чуть более 3% уйдет на федеральные компоненты: заключение контрактов на работу федерального ЦОДа и сервисов ЕГИСЗ, развитие «Моего здоровья ЕПГУ» и работу центра компетенций.

Реализация проекта должна привести к следующим результатам:

- С 2019 по 2021 годы поэтапно должны быть допоставлены недостающиеинформационно-коммуникационные мощности в тех государственных и муниципальных МО, где имеется нехватка компьютерного оборудования для достижения показателей проекта. Таким образом, должны быть решены инфраструктурные проблемы, препятствующие развитию МИС МО и ГИС СЗ.

- Лечащему врачу, в соответствии с его профилем оказания медицинской помощи, должна быть доступна полноценная электронная медицинская карта (ЭМК), содержащая сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов, с возможностью доступа к медицинским изображениям, хранящимся в централизованных архивах. Врачи должны перейти на преимущественно юридических-значимый электронный медицинский документооборот.

- Должна работать передача структурированных электронных медицинских документов (СЭМДов) в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК) ЕГИСЗ.

- К концу 2024 года не менее 90% МО должны передавать юридически значимые электронные медицинские документы в личный кабинет пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ путем интеграции с федеральным сервисом «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД) ЕГИСЗ. Достижение этого показателя планируется в поэтапном режиме.

- Все МО (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) должны формировать реестры счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений из электронных медицинских карт граждан.

- В 2019 году должно функционировать не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 820 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным Минздравом требованиям.

- К 2022 году 90% МО должны обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие без участия граждан, в том числе с учреждениями МСЭ (документы для установления инвалидности), ФСС (электронные листки нетрудоспособности), а также с Минтрудом (обмене информацией о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки).

Основные требования к МИС МО:

• ведение электронного расписания приема врачей

• ведение электронных медицинских карт пациентов

• формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

• создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы

• информационное взаимодействие с ГИС СЗ субъекта РФ

• информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан

Внедрение и развитие региональных информационных систем здравоохранения в каждом субъекте РФ в 2019-2024 гг. должно привести к следующим результатам:

- Должно быть достигнуто сокращение времени ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации региональной системы управления маршрутизацией и потоками пациентов(раньше мы называли это «Электронными регистратурами»). Плановые обследования и запись к врачам медицинских организаций второго и третьего уровня должны осуществляться из подразделений поликлиник отделенных районов на приеме у врача. К 2021 году во всех МО, осуществляющих первичный прием граждан, должен быть внедрен учет и управление планированием и использованием ресурсов МО, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу, вызов врача на дом, запись на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию). Все МО, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющие первичный прием граждан, должны быть подключенных к централизованной региональной системе «Управление потоками пациентов».

- В целях оптимизации скорой медицинской помощи должна быть внедрена централизованная система«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», обеспечивающая контроль времени доезда санитарного автотранспорта, четкую маршрутизацию пациентов при неотложных состояниях в специализированные МО. Интеграция с региональной ИЭМК позволит врачу скорой помощи получить сведения об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К 2020 году все МО, участвующие в оказании скорой и неотложной медицинской помощи, должны быть подключены к единому диспетчерскому центру приема и обработки вызовов, должен осуществляться контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные и муниципальные МО, участвующие в оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

- В целях своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, мониторинга остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, должен быть автоматизирован весь процесс лекарственного обеспечения в регионе, начиная от формирования заявки МО на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2020 году во всех МО, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, должны быть внедрены автоматизированное планирование и контроль закупок, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами. Аптечные организации субъекта РФ, участвующих в обеспечении льготной категории граждан лекарственными препаратами, должны осуществлять информационный обмен с МО, в том числе электронными рецептами. В 2024 году не менее 70 субъектов РФ должны перейти на выписку электронных рецептов.

- Для врачей должна быть обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям специалистов национальных медицинских исследовательских центров за счет подключения МО второго и третьего уровня субъектов РФ к единой федеральной телемедицинской сети. Рабочие места врачей этих МО быть подключены к централизованной телемедицинской системе, врачи должны иметь возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.

- К 2023 году должен осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом выявленных факторов риска путем подключения всех структурных подразделений МО к следующим централизованным системам:

- В целях охвата граждан профилактическими осмотрами и диспансеризацией должны бытьвнедрена региональная система профилактики, обеспечивающая формирование списков граждан, которым необходимо пройти диспансеризацию, автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, мониторинга необходимости направления пациента на 2-й этап обследования.

- Во всех МО, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, должна быть внедрена централизованная система мониторинга беременных, с помощью которой будет осуществляться контроль состояния здоровья беременных женщин и их маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска.

- Все МО должны быть подключены к централизованной региональной системе организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. В ней должен осуществляться контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями и их маршрутизация на всех этапах оказания медицинской помощи. Все МО, участвующие в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, должны планировать маршрутизацию и обеспечивать контроль состояния здоровья пациентов, а также осуществлять информационный обмен со структурными подразделениями МО общего профиля.

- Все МО, включая сердечно-сосудистые центры, должны быть подключены к централизованной системе организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, должна обеспечиваться маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи.

Требования к ГИС СЗ следующие:

• Ведение регионального сервиса единой нормативно-справочной информации

• Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)

• Управление льготным лекарственным обеспечением

• Управление потоками пациентов (электронная регистратура)

• Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов

• Телемедицинская система

• Центральный архив лабораторных исследований

• Центральный архив медицинских изображений

• Система организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

• Система организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

• Система мониторинга беременных

• Система организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)

Источник