ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗДОРОВЬЯ

Люди различаются по своему здоровью так же, как они отличаются друг от друга по всем другим своим характеристикам. Это естественные природные различия. Мы никогда не сможем добиться такого положения, когда у всех людей будет одинаковый уровень здоровья, когда заболевшие будут страдать от недугов одного типа и интенсивности и когда смерть будет наступать по прошествии совершенно одинакового для всех периодов жизни. Такая цель недостижима.

Охрана и укрепление здоровья человека будут эффективны только тогда, когда он здоров изначально. Ребенок должен родиться здоровыми быть желанным в семье, где здоровые родителирасполагают временем, средствами и навыками для его воспитания и ухода за ним, для поддержания его здоровья в будущем.

Благоприятным фоном для рождения здорового ребенка является счастливая семья. Счастливые дети бывают у счастливых родителей. Счастье, как и его отсутствие, оказывает очень сильное физиологическое воздействие на плод.

Плохо когда мать кормит ребенка «нервным» молоком. Если мать кормит ребенка «счастливым» молоком, кормление происходит на фоне ее личного женского счастья, когда кормление – радостный ритуал, а не просто обязанность (лишь бы покормить и скорее за пеленки, кастрюли, диссертацию…), то ребенок в этом случае вырастает более здоровым, раньше заговорит, будет выше в интеллектуальном развитии, добрее, с ним будет меньше воспитательных проблем.

Существует генетический риск заболеть, т.е. возможность возникновения наследственных (врожденных) и обусловленных наследственной предрасположенностью заболеваний.

К первой группе относятся хромосомные и генные болезни. По данным ВОЗ они обнаруживаются примерно у 4% новорожденных. Примерами этих заболеваний являются болезнь Дауна (1 случай на 1000 новорождённых), фенилкетонурия (1 случай на 5-10 тысяч новорожденных), гемофилия, муковисцидоз, желтуха новорожденных и др.

К обусловленным наследственной предрасположенностью заболеваниям относятся основные хронические неинфекционные заболевания (ОХНЗ): артериальная гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, экзема, астма, туберкулез, язвенная болезнь, некоторые формы злокачественных заболеваний и многие другие. Для развития ОХНЗ необходимо взаимодействие наследственных факторов, определяющих биологическую основу предрасположенности или устойчивости к этим заболеваниям, с факторами окружающей среды, реализующими эту предрасположенность.

Нередко на организм, предрасположенный к развитию тех или иных заболеваний, влияют не один, а комплекс внешнесредовых факторов риска, в результате чего вероятность развития тех или иных ОХНЗ многократно возрастает.

Совокупность генов, или генотип, получаемый от родителей,- величина весьма устойчивая и консервативная, сложившаяся в результате всей истории человека и заключающая в себе как нормальные, здоровые, так и патологические изменения генов.

Кроме того, на протяжении индивидуальной жизни могут происходить изменения в генах — мутации.

Новейшие научные данные свидетельствуют о том, что спонтанные отклонения мутаций дают 10% бесплодных браков, зависящих от нарушений в половых клетках-гаметах. Если же мутаногенез возрастет в два раза, то возникает опасность гибели всех зигот, то есть прекращение рождаемости. Такая ситуация возможна при резком увеличении уровня радиации в результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера и при ядерной войне, представляющих величайшую опасность не только настоящему, но и будущему человечества.

С целью определения степени генетического риска заболеваний и выявления заболеваний на ранних стадиях, все более широко прибегают к так называемому генетическому просеиванию — скринингу.Путем клинических наблюдений, лабораторных исследований, применения специальных микробиологических, хроматографических, флюорометрических и других методов и тестов у различных групп населения, прежде всего у новорожденных,определяют признаки наследственных болезней, а посредством генеалогических и других методов определяют риск возможных наследственных поражений.

Для такого рода работы организуется генетическое консультирование.Созданы программыпо выявлению носителей наследственных болезней, представляющих разную степень потенциальной опасности заболеваний. Пока эти программы касаются наиболее распространенных болезней, риск возникновения которых обычно составляет не менее 1 случая на 50 тысяч человек.

Генетический скрининг и консультирование все шире используется в практике лечебно-профилактических учреждений, в первую очередь в генетических консультациях и медико-генетических центрах, которые должны создаваться из расчета на 1 млн. населения.

Перед работниками консультаций и медико-генетических центров поставлены сложные задачи определения степени генетического риска, оценки тяжести медицинских и социальных последствий генетических нарушений. Особую сложность представляет пренатальная диагностика,то есть установление степени риска рождения детей с наследственной патологией вплоть до аномалий, с высоким риском тяжелых заболеваний.

В научно-исследовательском институте педиатрии Российской академии наук разработана система алгоритмов, по которой с помощью ЭВМ можно составить подробный прогностический сценарий развития будущего ребенка. Система сигнализирует также о возможных осложнениях родов, и врачи могут заранее выбрать наиболее подходящую тактику приема родов.

Обнаружена строгая зависимость определенного заболевания ребенка от определенного сочетания признаков, имеющихся у будущих родителей. Есть признаки, которые уравновешивают друг друга на чаше весов здоровья будущего ребенка. Скажем, повторные респираторные заболевания. Но если у малыша абсолютно здоровое сердце, то эти два признака, пройдя цепочку преобразований и формул по заданным алгоритмам, дадут на выходе системы вывод об отсутствии у ребенка недуга. Причем, недуга почти неизбежного, если бы повторные ОРЗ у родителей соседствовали с каким-то другим признаком-партнером.

Это лишь смысл метода — на самом же деле все, конечно, сложнее, многофакторнее. Установлена зависимость не только между сочетанием признаков и вероятностью такого-то заболевания, но и между сочетанием признаков и временем возникновения болезни. Отсюда и точные сроки.

Прогноз -не приговор. Наоборот, есть еще время принять меры до родов. Ребенку, который еще не родился, прописывают лекарства, назначают витамины, диету, режим дня… Называют это ликвидацией последствий будущего,илиранняя терапия прогнозируемых осложнений.

Самый главный вывод заключается в том, что о здоровье детей надо думать еще до их зачатия. Здорового ребенка могут родить только здоровые родители. Генетические консультации задолго до беременности определяют степень риска передачи ребенку наследственных заболеваний и пути их предотвращения. И даже если фактор риска нулевой, все равно примерно за год до беременности супруги должны осуществить серьезную подготовку. По закону биологии ребенок наследует все родительское пополам, 50 на 50. Здоровье их и болезни — тоже пополам.

Источник

В ней два ключевых измерения здоровья: баланс и потенциал здоровья

Потенциал здоровья — это способность взаимодействия с окружением для поддержания или восстановления равновесия. Он может означать иммунологическое сопротивление инфекциям, физическую норму, эмоциональную стабильность, адекватные знания о здоровье, стиль жизни, эффективный способ справляться со стрессами и пр.

Баланс здоровья — выражение моментального состояния равновесия между потенциалом здоровья и запросом.

Кроме того, вводится ресурс здоровья — сумма доступных средств для улучшения потенциала здоровья.

Укрепление здоровья — силы, направленные на улучшение системы баланса.

Однако, потенциал здоровья неизвестен до внешнего воздействия. Только воздействие определяет возможности организма.

Поэтому более жизненна адаптационная концепция здоровья: способность к адаптации себя и среды.

Адаптация — составная часть приспособительных реакций биологической системы на изменение условий среды существования.

Различают два вида адаптивных изменений: срочные и кумулятивные (долговременные).

Срочная адаптация характеризуется непрерывно протекающими приспособительными изменениями, которые не закрепляются, а исчезают после устранения воздействия. Характер и интенсивность срочной адаптации (реакции) точно соответствует характеру и силе внешнего раздражителя, которые не превышают физиологических возможностей организма.

Кумулятивная адаптация отличается изменениями, возникающими в ответ на длительные, повторяющиеся внешние и внутренние воздействия.

Исходы адаптивного поведения могут быть представлены как стадии:

1. Состояние удовлетворительной адаптации.

2. Состояние неполной или частичной адаптации.

3. Состояние напряжения регуляторных механизмов.

4. Состояние неудовлетворительной адаптации.

5. Состояние повреждения адаптационных механизмов.

По-видимому, само понятие «адаптация» следует считать центральным в проблеме здоровья.

Переход от здоровья к болезни не является внезапным. Между этими состояниями имеется ряд переходных стадий, которые не вызывают у человека выраженного снижения социально-трудовой активности и субъективной потребности в медицинской помощи.

Здоровье — это динамический процесс в жизни человека. При снижении его количества развивается третий уровень здоровья (третье состояние, преморбидный период или предболезнь) — состояние, при котором возможно развитие патологического процесса без изменения силы действующего фактора вследствие снижения резервов адаптации.

Предболезнь — это латентный, скрытый, период болезни, или стадия функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания.

Признаки (индикаторы) предболезни: общее недомогание, снижение аппетита, переедание, изжога, запор/понос, отрыжка, тошнота, нарушение менструального цикла, утрата сексуального желания, спазмы, головные боли, неприятные ощущения в области сердца, мышечные судороги, обмороки, повышенная потливость, нервный тик, подергивания, слезливость без видимой причины, боль в спине, ощущение общей слабости, головокружения, тревожность, беспокойство, постоянное чувство усталости, бессонница, сонливость, хроническая раздражительность и др.

В этот период третьего состояния у человека есть все ресурсы, чтобы выйти из предболезненной фазы с помощью пересмотра своего образа жизни. Если и дальше из-за невежества человека давление на нормативные границы адаптации продолжает усиливаться, то резервные возможности защитных систем оказываются исчерпанными. При истощении адаптационных резервов здоровья наступает переход от количественных накоплений к качественному изменению, которое называется болезнью.

Болезнь — это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов; болезнь характеризуется снижением приспособляемости к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного.

Если здоровье и болезнь организмов животного мира имеют исключительно биологическую природу, то здоровье и болезнь человека помимо биологического включает в себя и социальный аспект. Социальный аспект здоровья и болезни человека проявляется в нарушении саморегуляции поведения.

По продолжительности течения болезни разделяются на острые и хронические. Первые продолжаются недолго, а хронические занимают более продолжительный промежуток времени и затягиваются на многие месяцы, годы, десятилетия.

Все болезни также подразделяются на инфекционные (заразные) и неинфекционные (незаразные).

Факторы, определяющие здоровье и болезнь

Причин нездоровья (третьего состояния) и болезней много.

Несколько лет назад Всемирной организацией здравоохранения была предпринята попытка ранжировать все факторы в порядке их значимости для здоровья. В результате было выделено более 200 факторов, которые оказывают самое значительное влияние на современного человека.

Среди них выделяют:

биологические (наследственность, микро и макробиологические факторы),

природные (климат, ландшафт),

физические (шум, вибрация, ультрафиолетовое облучение, радиационный фон, электромагнитные поля и др.),

химические, социально-экономические,

психологические,

уровень развития здравоохранения и медицинской науки,

образ жизни человека.

Однако наиболее важное значение в развитии самых распространенных болезней, являющихся основной причиной смерти населения являются:

—гиподинамия (недостаток движения),

—неправильное питание (прежде всего переедание),

—вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков и других химических веществ),

—неблагоприятная экологическая обстановка.

Если первые три фактора зависят непосредственно от самого человека, от его мировоззрения, культуры и поведения, то решение экологических проблем зависит от совместных усилий многих стран.

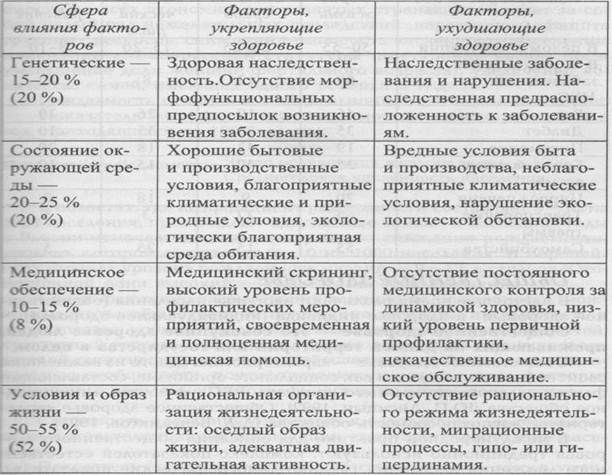

В 1994 году Межведомственная комиссия по охране здоровья населения Совета безопасности РФ определила это соотношение применительно к нашей стране (табл. 1.1).

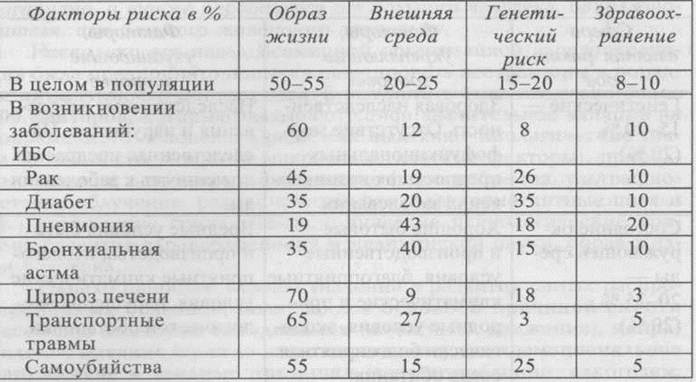

Конечно, для разных групп заболеваний такое соотношение факторов различно.

Биологические характеристики человека (пол, возраст, наследственность, конституция, темперамент, адаптационные возможности и др.) составляют в общей доле воздействия факторов на здоровье не более 20 %.

Факторы, влияющие на здоровье (в скобках данные ВОЗ)

Как социальные, так и биологические факторы воздействуют на человека в определенных условиях окружающей среды, доля влияния которых составляет от 18 до 22 %.

Только незначительная часть (8—10 %) показателей здоровья: определяется уровнем деятельности медицинских учреждений и усилиями медицинских работников. Поэтому здоровье человека — это гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными свойствами, а болезнь — нарушение этой гармонии.

|

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Общественное здоровье — это совокупное здоровье людей, проживающих на данной территории или государства в целом.

Общественное здоровье характеризует жизнеспособность общества (Д.Д. Венедиктов, 1981).

В международной практике для описания общественного здоровья традиционно используют: комплекс показателей естественного движения населения (медико-демографические показатели), показатели заболеваемости и болезненности, инвалидности и инвалидизации, физического развития населения.

Медико-демографические, в свою очередь, разделяются на показатели естественного движения населения (рождаемость, смертность, естественный прирост населения, среднюю продолжительность предстоящей жизни, брачность, плодовитость) и показатели механического движения населения (эмиграция и иммиграция).

Показатели естественного движения населения

Рождаемость относится к социально-биологической категории.

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 человек.

Показатель рождаемости: Число родившихся живыми за год х. 1 ООО,

Источник