1«Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и научная дисциплина. Политика в области охраны здоровья населения.

Состояние здоровья населения не характеризуют показатели

— оценки качества медицинской помощи.

К основным принципам, изложенным в основах законодательства РФ об охране здоровья граждан, не относится

— дифференцированный подход оказания медицинской помощи в зависимости от материальной обеспеченности населения;

К системам, обеспечивающим охрану здоровья населения относятся

— только государственная (федеральная);

— государственная и муниципальная;

— государственная, муниципальная, частная;

Физическое развитие не характеризуют показатели

Общественное здоровье в наибольшей степени зависит от

индекс здоровья –это

— удельный вес неболевших;

Организовал и возглавил первую в стране кафедру социальной гигиены

Санология –это наука о

В структуру медицинской этики и деонтологии не входят проблемы

— обеспеченностью населения медицинской помощью;

— система устранения факторов риска и предупреждения заболеваний;

Ведущая роль в осуществлении диспансеризации населения принадлежит

Объектом первичной профилактики является

К методам и средствам первичной профилактики следует отнести

— оздоровление окружающей среды, научно-популярную литературу и беседу врача с пациентами;

К основным системам здравоохранения по организационно-финансовому принципу не относится система

1Основы медицинской статистики и организации статистического исследования.

2 Этапы медико-статистических исследований. Статистическая совокупность. Относительные величины. Динамический ряд.

Частоту распределения явления в среде характеризует показатель

Для определения структуры заболеваемости применяется показатель

К абсолютным величинам относится

Экстенсивный показатель указывает на

Интенсивным показателем не является

— структура заболеваний в стационаре.

Показателем соотношения является

— обеспеченность населения врачами;

Частоту или распространенность явления характеризует показатель

К способам отбора единиц наблюдения для выборочной совокупности не относится

К относительным величинам относится

Ряд, состоящий из однородных сопоставимых величин, характеризующих изменение какого-либо явления за определенный отрезок времени называется

К показателям динамического ряда не относятся

2 Средние величины. Вариационный ряд. Разнообразие признаков в статистической совокупности. Корреляция.

Мерой взаимосвязи между признаками является

Знак «-» перед коэффициентом корреляции указывает на наличие связи

К основным элементам вариационного ряда не относится

Средние величины применяются для вычисления показателей

— врачебной нагрузки за 1 час;

К критериям, определяющим разнообразие признака в статистической совокупности не относится

— разность средних величин;

— среднее квадратическое отклонение;

В вариационном ряду лимит (lm) определяется

— крайними значениями вариант;

В вариационном ряду амплитуда (Am) определяется

— разностью крайних вариант;

Характер и сила связи между изучаемыми явлениями измеряется коэффициентом

С увеличением значения одного признака уменьшается значение другого признака при направлении корреляционной связи

Средне — квадратичное отклонение (d) не используется для вычисления

Степень разнообразия нескольких признаков можно сравнить, рассчитав

Лимит в вариационном ряду характеризует

Корреляционный анализ используется для

— выявления взаимодействия факторов, определения силы и направленности.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

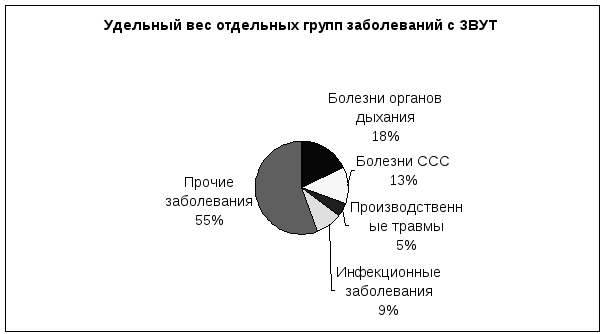

Показатели удельного веса отдельных групп болезней

Болезни органов дыхания

Удельный вес случаев в процентах:

Заболевания органов дыхания = число случаев заболевания органов дыхания х 100

абсолютное число случаев нетрудоспособности

Заболевания органов дыхания = 55х100 = 17,7

Болезни ССС = число случаев заболеваний ССС х 100

абсолютное число случаев нетрудоспособности

Болезни ССС = 40 х 100 = 12,9

Производственные травмы = ____число производственных травм х 100______

абсолютное число случаев нетрудоспособности

Производственные травмы = 15 х 100 = 4,8

Инфекционные заболевания = число случаев инфекционных заболеванияй х 100

абсолютное число случаев нетрудоспособности

Инфекционные заболевания = 28 х 100 = 9,0

Вывод: При анализе заболеваемости с временной утратой трудоспособности на Красносельском РПК за 1997-1999 гг. определяется уменьшение числа случаев и дней нетрудоспособности, а также индекса здоровья. Отмечается увеличение средней продолжительности одного случая нетрудоспособности и кратности заболевания.

Процент больных лиц = число больных лиц х 100

число круглогод. работ.

Процент больных лиц = 180/250 х 100 = 72Ошибка для данного показателя

Вывод: показатель процент больных лиц превышает свою ошибку в 25,7 раз, что свидетельствует о высокой степени ее статистической достоверности.

Удельный вес часто = часто болеющие люди х 100% = 45 х 100% = 25,0%

болеющих людей число больных 180

Охват диспансерным наблюдением = число больных находящихся на дисп. набл. х 100%

часто болеющих людей число часто болеющих людей

Охват диспансерным наблюдением = 35 х 100% = 77,7 %

часто болеющих людей 45

Вывод: Процент больных лиц за 1999 год составил 722,8, что выше, чем за 1998 год (70,01.2). Можно предположить, что процент больных лиц увеличился за счет увеличения кратности заболевания у частоболеющих людей. Охват диспансерным наблюдением которых недостаточный и составил – 77,7 %.

Определить экономический ущерб за настоящий год в связи с временной утратой трудоспособности, если размер дневного пособия по социальному страхованию составляет в среднем 34,9 руб., а величина национального дохода, произведенного одним работающим в день, составляет в среднем 198,5 руб.

Экономический ущерб = число дней нетрудоспособности (размер дневного пособия по соцстрахованию +

+ величина дохода, произведенного одним работающим в день)

Экономический ущерб = 2650 (34,9 + 198,5) = 618510 рублей

Источник

Ekzamenatsionnye_voprosy

— учащиеся ПТУ, техникумов, студенты ВУЗов;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним контингенты;

— лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

В отношении остального населения врач должен использовать каждую явку пациента в медицинское учреждения для проведения профилактического осмотра.

3) целевой — проводится для раннего выявления больных отдельными заболеваниями (туберкулезом, злокачественными новообразованиями и т.д.)

Основными формами профилактических осмотров являются

а. индивидуальные — проводятся:

— по обращаемости населения в ЛПУ (за справкой, с целью оформления санаторнокурортной карты, в связи с заболеванием);

— при активном вызове лиц, обслуживаемых поликлиникой, для диспансерного осмотра в поликлинику;

— при посещении врачами больных хроническими заболеваниями на дому;

— среди лиц, находящихся на лечении в стационаре;

— при обследовании лиц, находившихся в контакте с инфекционным больным.

Это основная форма медицинских осмотров неорганизованного населения.

б. массовые — проводятся, как правило, среди организованных групп населения: детей детских дошкольных и школьных учреждений, юношей допризывного возраста, учащихся средних специальных заведений и студентов ВУЗов, рабочих и служащих предприятий, учреждений. Массовые профилактические осмотры, как правило, носят комплексный характер и объединяют периодические и целевые.

Осмотры организованных коллективов проводятся на основе согласованных планов-графиков и регламентируются соответствующими приказами Министерства здравоохранения.

Данные медицинских осмотров и результаты проведенных обследований заносятся в учетную медицинскую документацию («Медицинскую карту

амбулаторного больного», «Индивидуальную карту беременной и родильницы», «Историю развития ребенка»).

По результатам осмотра дается заключение о состоянии здоровья и определяется

а) группа «здоровые» (Д1) – это лица, которые не предъявляют жалоб и у которых в анамнезе и при осмотре не выявлены отклонения в состоянии здоровья.

б) группа «практические здоровые» (Д2) – лица, имеющие в анамнезе хронические заболевания без обострений в течение нескольких лет, лица с пограничными состояниями и факторами риска, часто и длительно болеющие, реконвалесценты после острых заболеваний.

в) группа «хронические больные» (Д3):

— лица с компенсированным течением заболевания с редкими обострениями, непродолжительной потерей трудоспособности, не препятствующего выполнению обычной трудовой деятельности;

— больные с субкомпенсированным течением заболевания, у которых отмечаются частые ежегодные обострения, продолжительная потеря трудоспособности и ее ограничение;

— больные с декомпенсированным течением заболевания, имеющие устойчивые патологические изменения, необратимые процессы, ведущие к стойкой утрате трудоспособности и инвалидности.

При выявлении заболевания у осматриваемого врач заполняет статистический талон (ф.025/2-у); делает записи о состоянии здоровья в медицинской карте амбулаторного больного (ф.025/у). Лица, отнесенные к третьей группе здоровья берутся на диспансерный учет участковым врачом или врачом-специалистом. При взятии больного на диспансерный учет на больного заводится контрольная карта диспансерного наблюдения (ф.030/у) , которая хранится у врача, осуществляющего диспансерное наблюдение за больным. В контрольной карте указываются : фамилия врача, дата взятия на учет и снятия с учета, причина снятия, заболевание, по поводу которого взят под диспансерное наблюдение, номер амбулаторной карты больного, его фамилия, имя, отчество, возраст, пол, адрес, место работы, посещаемость врача, записи об изменениях первоначального диагноза, сопутствующих заболеваниях, комплекс лечебно-профилактических

Проведение профилактического осмотра без последующих лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий не имеет смысла. Поэтому на каждого диспансеризуемого составляется план диспансерного наблюдения, который отмечается в контрольной карте диспансерного наблюдения и в медицинской карте амбулаторного больного.

2ой этап. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья диспансеризуемых и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.

Динамическое наблюдение за диспансеризуемым проводится дифференцированно по группам здоровья:

а) наблюдение за здоровыми (1 группа) — осуществляется в виде периодических медицинских осмотров. Обязательные контингенты населения проходят ежегодные осмотры по плану в установленные сроки. В отношении остальных контингентов врач должен максимально использовать любую явку пациента в медицинское учреждение. В отношении этой группы населения проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний, укрепления здоровья, улучшение условий труда и быта, а также пропаганда ЗОЖ.

б) наблюдение за лицами, отнесенными ко 2 группе (практически здоровые) имеет целью устранение или уменьшение факторов риска развития заболеваний, коррекцию гигиенического поведения, повышение компенсаторных возможностей и резистентности организма. Наблюдение за больными, перенесшими острые заболевания, имеет целью предупреждение развития осложнений и хронизации процесса. Частота и длительность наблюдения зависят от нозологической формы, характера процесса, возможных последствий (после острой ангины длительность диспансеризации составляет 1 месяц). Диспансерному наблюдению у врачатерапевта подлежат больные с острыми заболеваниями, имеющими высокий риск хронизации и развития тяжелых осложнений: острая пневмония, острая ангина, инфекционный гепатит, острый гломерулонефрит и другие.

в) наблюдение за лицами, отнесенными к 3 группе (хронические больные) — осуществляется на основе плана лечебно-оздоровительных мероприятий, который предусматривает число диспансерных явок к врачу; консультации врачей специалистов; диагностические исследования; медикаментозное и

противорецидивное лечение; физиотерапевтические процедуры; лечебную физкультуру; диетическое питание, санаторно-курортное лечение; санацию очагов инфекции; плановую госпитализацию; реабилитационные мероприятия; рациональное трудоустройство и т.д.

Диспансерную группу больных хроническими заболеваниями , подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами составляют больные со следующими заболеваниями: хронический бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, гипертоническая болезнь, НЦД, ИБС, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастрит с секреторной недостаточностью, хронический гепатит, цирроз печени, хронический холецистит и ЖКБ, хронический колит и энтероколит, неспецифический язвенный колит, мочекаменная болезнь, хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, остеоартроз, ревматизм, ревматоидный артрит, часто и длительно болеющие. При наличии в поликлинике врачей узких специальностей профильные больные в зависимости от возраста и стадии компенсации могут находиться под диспансерным наблюдением у этих специалистов.

Группу диспансерных больных, подлежащих диспансерному наблюдению врачомхирургом, составляют больные с флебитом и тромбофлебитом, варикозным расширением вен нижних конечностей, пострезекционные синдромы, хроническим остеомиелитом, эндартериитом, трофическими язвами и т.д.

В ходе динамического наблюдения намеченные мероприятия в течение года выполняются, корректируются, дополняются. В конце года на каждого диспансеризуемого заполняется этапный эпикриз, который отражает следующие моменты: исходное состояние больного; проведенные лечебно-оздоровительные мероприятия; динамика течения заболевания; итоговая оценка состояния здоровья (улучшение, ухудшение, без изменений). Эпикриз просматривается и подписывается заведующим отделением. Во многих ЛПУ для удобства используются специальные бланки типа «план-эпикриз диспансерного наблюдения», которые вклеиваются в медицинскую карту и позволяют значительно сократить затраты время на оформление документации.

3ий этап. Ежегодный анализ состояния диспансерной работу в ЛПУ , оценка ее эффективности и разработка мер по ее совершенствованию.

73. Диспансерный метод в работе детской больницы. Диспансерные группы детей. Систематичность наблюдения за детьми первых трех лет жизни. «Индекс здоровья». Его определение и уровни.

Важнейшим принципом здравоохранения является его профилактическое направление и лечебно-оздоровительные мероприятия на основе применения диспансерного метода.

Диспансеризация – это система работы учреждений здравоохранения, основу которой составляют профилактика, раннее активное выявление заболеваний и комплексное лечение ребенка в амбулаторно-поликлинических условиях, стационаре, санатории.

В последние годы на территории нашей страны введена всеобщая диспансеризация детского населения.

первичная профилактика , включающая не только медицинские мероприятия, но и проведение широких санитарно-гигиенических мер с целью охраны окружающей среды, а также формирования здорового образа жизни , широкое внедрение физической культуры и спорта , гигиеническое обучение и воспитание детей .

Основной документ, регламентирующий организацию диспансеризации детей — приказ МЗ РФ №81 от 15.03.02г. «Об организации и проведении всероссийской диспансеризации детского населения».

возлагается на педиатрические и дошкольно-школьные отделения в детских поликлиниках. Для проведения их дообследования используются диспансеры, стационары больниц и другие учреждения здравоохранения.

В сельской местности проведение диспансеризации детей возлагается на участковые больницы и амбулатории, поликлиники районных больниц, центральных районных больниц

Порядок и периодичность осмотров:

Порядок и периодичность врачебных осмотров предусмотрены специальными приказами и методическими рекомендациями МЗ РФ по проведению диспансеризации детского населения. Схема профилактических осмотров во всех возрастных группах утверждена приказом МЗ РФ от

15.03.02г. №81 . Комплексная оценка состояния здоровья детей проводится на основании приказа МЗ РФ от 30.12.03г. №621.

При проведении диспансерных осмотров средний медицинский персонал осуществляет базовое скрининг-тестирование в соответствии с возрастом ребенка (первый, доврачебный этап). Второй этап предусматривает осмотр педиатром. Третий – осмотр узкими специалистами

Дети первых трех лет жизни осматриваются педиатром дифференцированно, частота осмотров зависит от возраста и состояния здоровья ребенка при рождении.

Диспансеризацию детей в возрасте до 10-и лет проводят в соответствии с действующими приказами. Детям в возрасте 2, 4, 5, 8, 9 лет, не подлежащим периодическим профилактическим осмотрам, проводится тестирование по базовой скрининг-программе, лабораторное обследование, осмотр врачомпедиатром, другими специалистами по показаниям.

В ходе диспансеризации дети в возрасте 10-18 лет должны быть все охвачены профосмотрами.

Все данные , полученные в результате профилактических осмотров вносятся в историю развития ребенка (ф.112/у) и медицинскую карту ребенка (ф. 026/у).

При выявлении отклонений со стороны отдельных органов и систем, при не установленном диагнозе назначаются необходимые консультации врачейспециалистов и дополнительные исследования.

При установлении диагноза и группы здоровья , определяются индивидуальные лечебно-оздоровительные мероприятия, включая при необходимости стационарное, санаторное лечение или восстановительную терапию в амбулаторных условиях.

В ЦРБ при отсутствии врачей специалистов по патологии детского возраста, осматривают детей в декретированные сроки врачи-специалисты, обслуживающие взрослое население.

Проводятся следующие лабораторные исследования: анализ крови, общий

анализ мочи, анализ кала на яйца глистов.

После установления диагноза ребенок подлежит диспансерному наблюдению по заболеванию у соответствующего специалиста.

Учет и контроль за диспансерным наблюдением больного ребенка осуществляется посредством контрольной «Карты диспансерного наблюдения» (ф. № 30/у), в которой указываются сроки текущего и повторного осмотров.

Врач, впервые выявивший больного ребенка, подлежащего диспансеризации, обязан взять его на диспансерный учет, если выявленное заболевание соответствует профилю специальности врача, или передать под наблюдение врачу соответствующей специальности.

Диспансеризацию больных, требующих специальных методов профилактики и лечения (туберкулез, злокачественные новообразования, психические расстройства и др.) осуществляют в сети специальных учреждений – диспансерах

Независимо от того, где больной ребенок находится на диспансерном учете, участковый педиатр обязан знать о его состоянии здоровья и поддерживать тесную связь с соответствующими специалистами.

В истории развития ребенка (ф.112/у) должны быть отражены данные наблюдения за больным и результаты обследования.

На каждого диспансерного больного педиатр составляет индивидуальный план диспансеризации, который предусматривает комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий на текущий год, периодичность осмотра ребенка участковым врачом, частоту консультаций специалистами в зависимости от стадии и характера заболевания.

По окончании календарного года педиатр, с привлечением специалистов, составляет на диспансеризуемого эпикриз, где отражаются динамика заболевания, эффективность проведенных лечебных мероприятий и дается общая оценка эффективности диспансеризации: выздоровление, улучшение, без перемен.

Снятие с диспансерного учета

осуществляется при обязательном участии участкового педиатра и специалиста, под наблюдением которого ребенок находится.

Если больной с диспансерного учета не снимается, то в конце года составляется план диспансеризации на следующий год, который вносится в историю развития ребенка

Группы здоровья новорожденных:

1-я группа – здоровые дети от здоровых матерей.

«А» подгруппа – дети от матерей, имеющих узкий таз, дети с физиологической незрелостью, недоношенностью I степени, токсической эритемой, отечным синдромом I степени, переношенностью I степени.

«Б» подгруппа – осложненный соматический анамнез матери: хронические заболевания органов дыхания, эндокринопатии, заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергические, мочевыделительной системы. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез матери: острые и хронические заболевания половых органов, роды в ягодичном предлежании, вакуумэкстракция, наложение акушерских щипцов, кесарево сечение, гипогалактия у матери. Ребенок от многоплодной беременности, оценка по шкале Апгар 6-7 баллов (асфиксия легкой степени), задержка внутриутробного развития , переношенность II степени, масса менее2000 г или более4000 г, множественные малые анатомические аномалии (более 4-5), транзиторная лихорадка, патологическая убыль массы тела (более 8%).

3-я группа – асфиксия средней и тяжелой степени, родовая травма , кефалогематома, катетеризация пупочной вены, недоношенность III степени, эмбриофетопатии, геморрагическая болезнь , гемолитическая болезнь новорожденного, внутриутробные инфекции.

4-я и 5-я группы – врожденные пороки развития с признаками выраженной декомпенсации.

Индекс здоровья — удельный вес неболевших детей в течение определенного календарного срока среди общего количества детей .

74. Номенклатура и типовые категории учреждений здравоохранения. Лечебно-профилактические учреждения по медицинскому обслуживанию детского населения.

1. Лечебно-профилактические учреждения

1.1. Больничные учреждения

1.1.1. Больницы, в том числе (абзац дополнен с 21 апреля 2000 года приказом Минздрава России от 28 февраля 2000 года N 73 :

— городская скорой медицинской помощи

— детская областная (краевая, республиканская, окружная)

— дом сестринского ухода

— на водном транспорте (центральная бассейновая, бассейновая, портовая, линейная)

— на железнодорожном транспорте (центральная, дорожная, отделенческая, узловая, линейная)

— областная (краевая, республиканская, окружная)

— центральная (городская, окружная, районная)

— Российская детская клиническая больница (абзац дополнительно включен с 15 июля 2001 года приказом Минздрава России от 4 июня 2001 года N 180 );

1.1.2. Госпиталь для ветеранов войн;

1.1.3. Медико-санитарная часть;

1.1.4. Специализированные больницы, в том числе (абзац дополнен с 21 апреля 2000 года приказом Минздрава России от 28 февраля 2000 года N 73 :

— детская восстановительного лечения

— психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением

— психиатрическая больница (стационар) специализированного типа

1.1.5. Центральная медико-санитарная часть;

— восстановительной терапии для воинов-интернационалистов

Источник