Индекс эффективности 85 регионов РФ по здравоохранению

О методике построения рейтинга

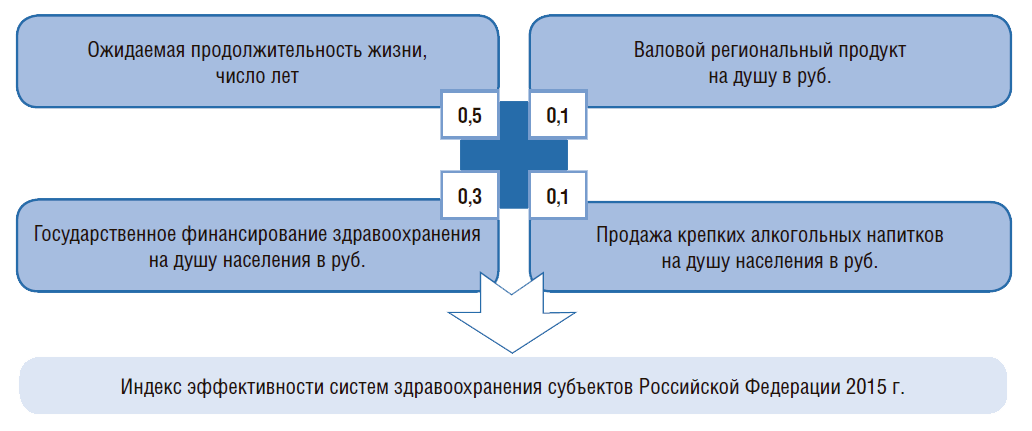

Индекс эффективности систем здравоохранения регионов РФ, который разработала аналитическая лаборатория ВШОУЗ, основан на международной практике проведения подобных расчетов. Эффективность означает возможность добиться лучших результатов за меньшие средства. Рейтинг, или индекс эффективности, рассчитывается на основании 4 показателей, и каждый из них имеет свой удельный вес при подсчете баллов (рис. 1).

Рисунок 1. Методика расчета индекса эффективности систем здравоохранения

Для составления рейтинга использовали наиболее актуальные данные Росстата по всем показателям за 2015 г. (с поправкой – делением на коэффициент удорожания, чтобы расходы были сопоставимыми) и данные казначейства. Первый и главный показатель – ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). По нему судят, каково здоровье населения и, соответственно, как работает система здравоохранения. Тот регион, который из всех 85 субъектов РФ имеет самое большое значение ОПЖ, получает 50 баллов, самое низкое ОПЖ – 0 баллов.

Самая высокая ОПЖ – в Республике Ингушетия – 80,1 года, соответственно, по этому показателю регион набирает 50 баллов. Далее, анализируют 3 показателя, влияющие на здоровье населения: валовой региональный продукт (ВРП), подушевые государственные расходы на здравоохранение и уровень потребления крепких алкогольных напитков в расчете на душу населения. ВРП на душу населения отражает уровень экономического развития субъекта РФ, от его значения косвенно зависят региональные расходы на здравоохранение и возможность населения платить за медицинские услуги из своего кармана. Подушевые государственные расходы на здравоохранение определяют объемы бесплатной медицинской помощи.

Этот показатель рассчитывается без учета коэффициента дифференциации, чтобы регионы можно было сравнить между собой. Субъекты РФ, имеющие самые высокие значения ВРП и расходов на здравоохранение, получают самый низкий балл. И, наоборот, те, кто небогат и меньше всех потратил на медицинскую помощь, получают самый высокий балл.

Например, самое высокие значения ВРП на душу населения в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, в городах – Москва и Санкт-Петербург, Республике Татарстан, Тюменской области. Эти регионы получают самые низкие баллы по этому показателю. В этих же регионах сложились одни из самых высоких государственных расходов на здравоохранение (выше, чем в среднем по РФ, где они составляют 16,2 тыс. руб. на душу населения). Соответственно и по этому показателю названные регионы получают невысокие баллы.

Показатель потребления алкоголя на душу населения введен, чтобы нивелировать влияние этого отрицательного фактора на ОПЖ, т.е. очистить влияние системы здравоохранения на ОПЖ от других факторов. Например, известно, чем меньше уровень потребления алкоголя, тем дольше живут граждане, однако от деятельности системы здравоохранения этот показатель зависит мало. Соответственно, те регионы, где здоровье населения не отягощено высоким потреблением спиртных напитков, получают самый низкий балл. Например, меньше всего потребляют алкоголь на душу в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, соответственно, эти регионы получают самый низкий балл. А больше всего потребление крепких алкогольных напитков отмечается в Дальневосточном и Уральском федеральных округах, соответственно, регионы этих округов набирают большие баллы.

Другими словами, на первых местах по эффективности здравоохранения оказываются те субъекты РФ, которые смогли добиться самых высоких показателей ОПЖ при самом низком уровне государственного финансирования здравоохранения и ВРП, а также имеющие отягощающий фактор в виде высокого потребления алкоголя.

Стоит отметить, что устоявшееся мнение о том, что от деятельности системы здравоохранения здоровье населения зависит мало, – это миф. Доказано, что в системах здравоохранения, где расходы на здравоохранение на душу населения меньше 2000 долларов, оцененных по паритету покупательной способности (ППС), есть прямая связь между государственным финансированием здравоохранения и здоровьем населения. Для справки: сегодня в России госрасходы на здравоохранение составляют около 850 долларов ППС на душу.

Кто вышел в лучшие

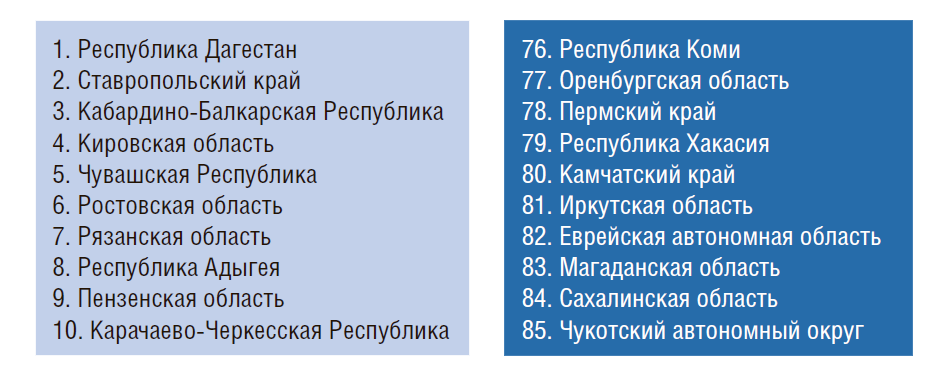

В первую десятку рейтинга входит большинство регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО): республики Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия, а также Ставропольский край. 3 региона из Приволжского федерального округа (ПФО) – Кировская и Пензенская области, Чувашская Республика. Из Южного федерального округа (ЮФО) в десятку вошли Республика Адыгея и Ростовская область. Из Центрального федерального округа (ЦФО) попала только Рязанская область (рис. 2). На первом месте – Республика Дагестан, в ней граждане живут до 76,4 года, почти как в «новых-8» странах ЕС – Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Латвии и Литве (77,6 года в 2014 г.).

При этом на здравоохранение в Дагестане тратится почти на 20% меньше, чем по РФ в среднем, и в 2,5 раза меньше, чем в названных странах ЕС. Правда, в СКФО и ЮФО теплый климат, и граждане ведут более здоровый образ жизни, в том числе меньше потребляют горячительные напитки. С природно-климатическими условиями гражданам, конечно, повезло, но за низкие значения показателей потребления алкоголя они получили вычет из суммарного балла в рейтинге.

Интересно другое, как в десятку лучших попали субъекты, расположенные в центральной части России – Кировская область, Чувашская Республика, Рязанская область. Как удалось, например, Рязанской области достигнуть ОПЖ в 71,5 года, что выше, чем в среднем по РФ (71,4), когда на здравоохранение в этой области тратится на 13% меньше, чем в среднем по стране. Или, например, Белгородская область – она на 17-м месте в рейтинге: в этом субъекте ОПЖ на 1,2 года выше, чем в среднем по стране (72,6 года), хотя на здравоохранение они тратят почти на 7% меньше.

Рисунок 2. 10 лучших и 10 худших регионов РФ по эффективности здравоохранения в 2015г.

Резервы для повышения эффективности здравоохранения

Удивительно, но существенные резервы эффективности здравоохранения есть в таких обеспеченных регионах, как г.Москва (23-е место), Республика Татарстан (24-е место), г. Санкт-Петербург (34-е место), Московская область (36-е место), Самарская область (42-е место), Тюменская область (63-е место), Республика Башкортостан (66-е место), Красноярский край (71-е место), Пермский край (78-е место).

В этот список попали те регионы, которые по уровню финансирования здравоохранения и экономическому положению точно могли бы добиться лучших результатов в значении ОПЖ. Замыкают список 10 самых низких по эффективности здравоохранения регионов – Республика Коми, Оренбургская область, Пермский край, Республика Хакасия, Камчатский край, Иркутская область, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ (рис. 2).

Следует отметить, что некоторые регионы по сравнению с 2013 г. существенно ухудшили свои позиции в рейтинге. Так, Москва опустилась в рейтинге с 20-го на 23-е место, и это на фоне увеличения государственных расходов на 6%. Саратовская область с 12-го места попала на 20-е, Ульяновская область – с 23-го на 47-е место, Челябинская область – с 40-го на 56-е место, Смоленская область сильно ухудшила позиции и попала с 49-е на 73-е место. В основном эти изменения связаны с тем, что увеличение государственного финансирования здравоохранения, произошедшее за этот период, не привело к росту ОПЖ в названных регионах. Значит, что-то пошло не так – как в регионах, так и в целом по стране.

Россия по эффективности здравоохранения среди других стран мира

Эффективность здравоохранения стран мира ежегодно рассчитывается агентством Bloоmberg. Как известно, по методике Bloоmberg, в 2014г. Россия среди 55 стран мира, достигших ОПЖ более 70 лет и имеющих валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения более 5 тыс. долларов США, оказалась на последнем месте. Нас обогнали бывшие страны постсоветского пространства Казахстан, Белоруссия, а также «новые» страны ЕС, близкие к РФ по уровню экономического развития (т.е. по уровню ВВП на душу населения). Среди них – Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

Рейтинг эффективности здравоохранения регионов РФ – это, конечно, макросрез в анализе деятельности отрасли. Дальше мы разделим регионы на группы, близкие по климатогеографическим условиям и плотности проживания населения. Затем нужно искать причины, почему одни регионы за самые скромные средства, потраченные на здравоохранение, смогли добиться более высоких значений продолжительности жизни граждан, а другие – нет. Даже при больших расходах на здравоохранение и при более высоком уровне экономического развития.

В чем кроются причины низкой эффективности здравоохранения в регионах?

Первая причина – это неверно выстроенные приоритеты в расходах. Например, дефицитные средства здравоохранения можно потратить на стройки и оказание дорогостоящих видов медицинской помощи, например, ЭКО, или же направить на бесплатные лекарства для большинства населения. Ведь с 2013 по 2015 г. в большинстве регионов государственные расходы на здравоохранение не только не выросли, но и сократились в реальных ценах. А в такой ситуации, если по какой-то статье расходов прибыло, значит, где-то убыло. И надо следить, чтобы расходы шли только по приоритетным статьям, которые будут способствовать улучшению здоровья больши ства населения.

Для РФ важнейшими приоритетами должны стать улучшение здоровье детей и подростков, среди которых первичная заболеваемость по сравнению с советским временем возросла в разы (в 1,6 и 2,4 раза соответственно). Также приоритетны расходы на снижение смертности российских мужчин, которые живут почти на 8 лет меньше, чем мужчины в «новых» странах ЕС, близких к РФ по уровню экономического развития.

Вторая причина низкой эффективности здравоохранения в регионах – это дефицит врачей, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Не попадешь к врачу вовремя, значит, есть риски ухудшения здоровья.

Третья причина – неудовлетворительное качество медицинской помощи. А его избыточными и неэффективными контрольными проверками не улучшить. Для этого нужны системные меры по подготовке и повышению квалификации врачей, а также внедрение стандартов безопасности пациентов в лечебных учреждениях.

И наконец, чтобы система здравоохранения была эффективной, нужны грамотные управленцы, владеющие современными методами управления лечебными учреждениями. Хотим подчеркнуть: для того чтобы эффективно управлять, недостаточно быть хорошим врачом, управление – это другой вид профессиональной деятельности.

Выводы

При имеющихся ресурсах продолжительность жизни российских граждан можно увеличить с нынешних 71,4 года как минимум на 1 год в краткосрочной перспективе. Но при одном условии – эффективном управлении этими ресурсами. Правда, если мы планируем достичь ОПЖ, равной 74 года, как говорится в майском указе Президента РФ, потребуется увеличить государственное финансирование здравоохранения. Но еще раз подчеркнем, даже если будут дополнительные средства, чтобы они пошли впрок здоровью населения страны, необходимо эффективное управление. Более подробно о том, что надо делать в здравоохранении регионов, чтобы подняться в рейтинге, мы поговорим на V международной конференции «Оргздрав–2017. Эффективное управление медицинской организацией», которую ВШОУЗ ежегодно проводит в Москве.

Источник

Региональный аналитический центр

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Экономическое здоровье российских регионов: текущий уровень и динамика изменений

Индекс экономического «здоровья» регионов: краткая методология

Индекс экономического «здоровья» регионов используется для оценки текущего уровня развития российских регионов (карта состояний) и для оценки изменений в региональной экономике (карта динамики). Карта состояний позволяет увидеть дифференциацию регионов по текущему уровню развития. Карта динамики позволяет увидеть дифференциацию регионов по темпам изменений: в каких регионах наблюдается позитивная динамика, а в каких идет ухудшение показателей.

Целесообразность разработки данного индекса обусловлена несколькими причинами. Во-первых, существует значительный лаг (более полутора лет), с которым публикуются данные по ВРП (валовому региональному продукту) российских регионов. Причем показатели ВРП не в полной мере отражают ситуацию в регионе: существенная часть ВРП может перераспределяться в пользу Федерального центра, поэтому высокие показатели ВРП в том или ином регионе не в полной мере отражаются на экономическом здоровье населения, бизнеса и бюджета. Во-вторых, различные ведомства публикуют достаточно большие массивы данных по многим аспектам функционирования региональных экономик, причем публикуют достаточно оперативно, с небольшими временными лагами. Использование, по крайней мере, части этих массивов данных в виде интегральных показателей, позволяет, на наш взгляд, более полно отслеживать как текущее состояние экономического «здоровья» региона, так и направление его изменения.

В качестве источников информации выступают оперативные данные ФНС РФ, Министерства финансов РФ, Центрального Банка РФ и Росстата. При расчете большинства используемых показателей используется данные за последние 12 месяцев (принцип «скользящего окна»), а значения балансовых показателей – на последнюю доступную дату.

Показатели для оценки текущего уровня развития региона

| Экономическое здоровье населения региона |

| Покупательная способность среднедушевых денежных доходов |

| Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума |

| Оборот розничной торговли на душу населения |

| Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физ. лицам |

| Экономическое здоровье регионального бизнеса |

| Инвестиции в основной капитал на душу населения |

| Вводы жилья на душу населения |

| Поступления по налогу на прибыль в КБ региона на душу населения |

| Поступления по налогам на совокупный доход (налоги на МСБ) в КБ региона на душу |

| Экономическое здоровье консолидированного бюджета региона |

| Прямой долг КБ региона к ННД КБ региона |

| Расходы КБ региона на обслуживание долга к ННД КБ региона |

| ННД Консолидированного бюджета на душу населения |

КБ – консолидированный бюджет; ННД – налоговые и неналоговые доходы; Прямой долг – сумма долга Субъекта по государственным облигациям, банковским и бюджетным кредитам, иным долгам, долга муниципалитетов в виде облигаций, банковских кредитов и иных долгов. Не учитывались выданные гарантии и долг муниципалитетов по бюджетным кредитам.

Показатели для оценки изменений (динамики) региональной экономики

| Изменение экономического здоровья населения региона |

| Динамика реальных денежных доходов населения |

| Динамика розничной торговли в сопоставимых ценах |

| Динамика доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |

| Динамика уровня просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физ. лицам |

| Изменение экономического здоровья регионального бизнеса |

| Динамика инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах |

| Динамика вводов жилья |

| Прирост платежей по налогу на прибыль в КБ региона |

| Прирост платежей по налогу на совокупный доход (МСБ) в КБ региона |

| Изменение экономического здоровья консолидированного бюджета региона |

| Динамика прямого долга КБ региона к ННД КБ региона |

| Динамика расходов КБ региона на обслуживание долга к ННД КБ региона |

| Прирост ННД Консолидированного бюджета на душу населения |

С помощью линейных функций и заданных бенчмарков значения указанных показателей преобразовывались в оценке. На основе полученных оценок, а также вектора весов (значения в котором определялись экспертным образом, в том числе, в зависимости от значимости показателя) получались интегральные баллы за текущий уровень (состояние) экономического «здоровья» региона и за экономическую динамику – изменение экономического состояния.

Карта состояний: дифференциация текущего уровня развития российских регионов

Источник: расчеты Эксперт РА

Интегральная оценка по состоянию на начало января 2019 г.

Карта 2. Дифференциация региональной динамики

Источник: расчеты Эксперт РА

Интегральная оценка по состоянию на начало января 2019 г.

Индекс экономического «здоровья» регионов: основные выводы

Текущий уровень развития регионов России характеризуется высокой степенью дифференциации (таблицы 1, 2). Продолжает существовать пропасть между значениями ключевых метрик (благосостояние население, состояние бизнеса и консолидированного бюджета региона) регионов с высоким и низким текущими уровнями развития. У 12 регионов текущий уровень развития оценивается как высокий, у 20 регионов – как выше среднего, у 19 регионов – как средний. Текущий уровень развития 20 и 14 регионов оцениваются как ниже среднего и низкий соответственно.

В 2018 году значения индекса улучшились у подавляющего числа российских регионов (таблица 1, 2). Так, показатели 29 регионов продемонстрировали позитивную динамику (т.е. значимое улучшение показателей), 36 регионов продемонстрировали умеренно-позитивную динамику. Нейтральную динамику показателей зафиксировали у 14 регионов. Умеренно негативную динамику отметили у 6 регионов. По итогам текущего года не выявлены регионы, у которых ключевые показатели интегрально продемонстрировали существенную негативную динамику.

Портрет успешного региона: наличие сырьевой или институциональной ренты, в отдельных случаях дополненный высокодиверсифицированным обрабатывающим сектором (в том числе обрабатывающим добываемое в регионе сырье). Ведущие регионы растут, в том числе благодаря действию «положительной обратной связи»: наличие ресурсов (природных, производственных, платежеспособного населения) способствует высокой экономической и инвестиционной активности, что повышает уровень развития региона и его привлекательность для инвесторов.

Портрет отстающего региона: отсутствие сырьевой ренты и зачатки корпоративного сектора, зависимость региональной экономики от бюджетного финансирования, отток населения в более развитые регионы. Такие регионы могут показывать заметную положительную динамику благодаря небольшому импульсу и эффекту низкой базы. Но чтобы догнать ведущие регионы, им нужно улучшать свои метрики с опережающими темпами, и разовых импульсов для этого недостаточно.

В средне- и долгосрочной перспективе проактивная позиция региональных властей и их системные действия оказывают существенное влияние на уровень и динамику развития региональной экономики, благосостояния населения и эффективности бизнеса.

Таблица 1. Распределение российских регионов по матрице экономического «здоровья» (по состоянию на январь 2019 г.)

Источник