Чем опасно вымывание кальция из организма и как можно укрепить кости и суставы

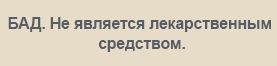

Вымывание кальция из костей, или остеопороз, в России встречается у 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет [1] . В 2000-е годы в стране каждую минуту происходило семь переломов позвонков, каждые пять минут — проксимального отдела бедренной кости [2] . Переломы связаны с хрупкостью костной ткани из-за недостатка в ней кальция. У женщин минеральная плотность ткани с возрастом снижается значительно быстрее, чем у мужчин. Почему так происходит и можно ли что-то предпринять?

Основа основ организма: несколько слов о костной системе

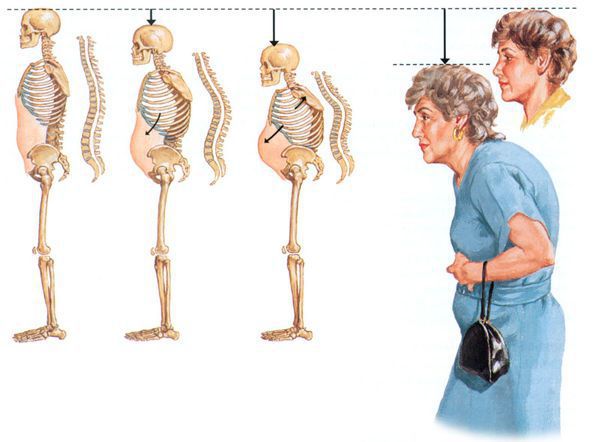

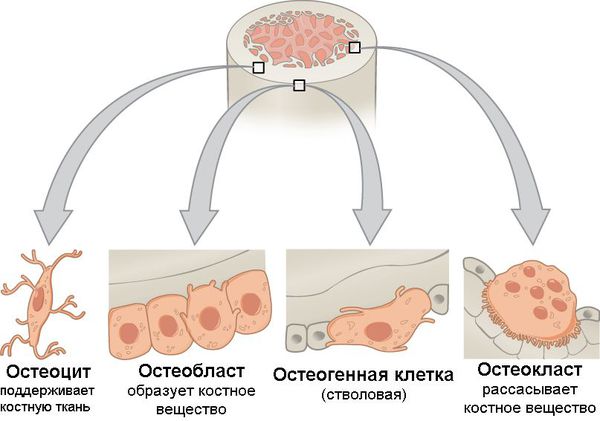

Костная система — это каркас, на котором держатся все мягкие ткани и органы нашего тела. Костная ткань непрерывно обновляется, являясь динамической системой. Такой процесс называется ремоделированием костной системы, благодаря ему создается заново до 10% ткани в год [3] . За ремоделирование ответственны несколько групп клеток: остеокласты разрушают «ненужную» костную ткань, остеобласты формируют новую, остеоциты поддерживают минеральную плотность кости.

Костная ткань имеет сложную структуру. В ее основе — волокна коллагена, особого белка, который есть почти во всех органах нашего тела. Ему наши кости обязаны упругостью. Коллагеновая основа минерализуется гидроксиапатитом кальция, который придает костям прочность. Кальций — самый распространенный минерал нашего организма, составляет около 2% массы тела человека. При этом 99% всего кальция содержится в костях и зубах, остальное — в сыворотке крови и внутри клеток. Суточная потребность взрослого человека в кальции — 1 грамм, это количество организм может получить, например, из молочных продуктов.

Обмен кальция регулирует витамин D — кальциферол. Он активирует работу гена, обеспечивающего синтез организмом особого белка, который отвечает за всасывание кальция в кишечнике. Этот белок транспортирует кальций в те участки костной матрицы, которые подвергаются ремоделированию. Витамин D может синтезироваться в коже под действием солнечных лучей. Но врачи полагают, что современный образ жизни не позволяет человеку получать достаточно солнца. Поэтому витамин D должен поступать с пищей и, возможно, в виде фармакологических препаратов. Согласно последним клиническим рекомендациям по профилактике недостаточности витамина D, взрослым младше 50 лет его нужно потреблять в количестве 600–800 МЕ (международных единиц, или единиц действия — ЕД), старше 50 лет —800–1000 МЕ. Основные источники витамина D — жирная рыба, яйца, сливочное масло.

Кроме витамина D, для нормального обмена кальция необходим витамин К, о которым говорят гораздо меньше. Именно он нужен для синтеза белка остеокальцина, который связывает воедино гидроксиапатиты и коллаген в костной ткани. Эксперты Американской медицинской ассоциации полагают, что взрослый мужчина должен получать около 120 мг витамина К ежесуточно, женщина — около 90 мг. Основные источники витамина К — шпинат, капуста, петрушка, отруби.

Причины и симптомы вымывания кальция из костей

Костная ткань в человеческом организме проходит три стадии развития: примерно до 30 лет — нарастание костной массы, потом — относительно короткий период ее стабилизации, после чего начинается физиологическое уменьшение минерализации костной ткани. Плотность костей падает уже в 35 лет у женщин, в 45 — у мужчин [4] . Поначалу этот процесс идет достаточно медленно — по 0,3–0,5% в год. Но у женщин после наступления менопаузы потеря костной массы ускоряется до 2–3% в год и продолжается в таком темпе до 70 лет. Это вызвано тем, что эстрогены в норме поддерживают баланс между остеобластами и остеокластами и по мере снижения количества женских половых гормонов возрастает активность клеток, разрушающих костную ткань. Кроме того, эстрогены влияют и на обмен витамина D в организме: у 70% женщин в постменопаузе отмечается его дефицит [5] .

Эстрогены также связаны с синтезом коллагена: по мере того, как их количество уменьшается, обновление коллагеновых волокон замедляется. Свидетельство тому — морщины и дряблость кожи, которых невозможно избежать с возрастом. Аналогичный процесс происходит и в костной ткани, что не может не влиять на ее плотность, ведь, как уже упоминалось, волокна коллагена — основа костной структуры.

В итоге уже в 50 лет у среднестатистической женщины риск перелома костей в три раза выше, чем у мужчины того же возраста [6] . Именно низкотравматические переломы, происшедшие при минимальном физическом воздействии, — главный симптом остеопороза, вымывания кальция из костной ткани. Наиболее типичными считаются переломы в области верхней части (проксимального отдела) бедра, лучевых костей, тел позвонков, а также ребер и ключиц [7] .

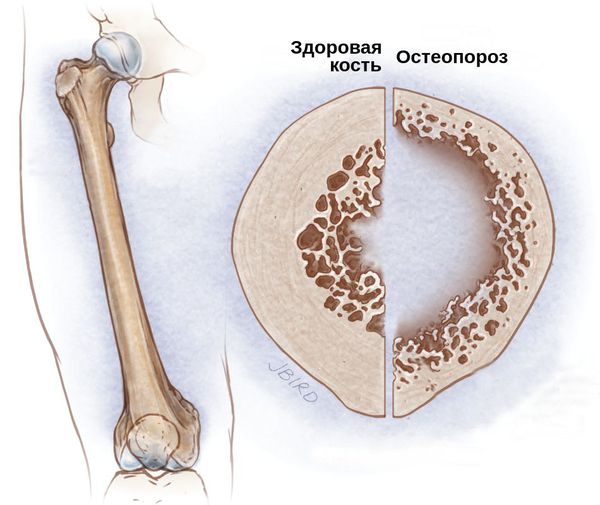

Большинство переломов позвоночника случается не при падении, а при подъеме тяжести или тряской езде. Острую опоясывающую боль в спине, возникающую при таком переломе, часто называют «прострелом», а поскольку она проходит сама собой спустя две–четыре недели, ей обычно не уделяют достойного внимания. Следствием такого рода компрессионных переломов становится снижение роста: на 1–3 см с каждым позвонком. Двигательных и чувствительных нарушений при остеопоротических переломах позвоночника чаще всего, к счастью, не происходит.

Опасней при остеопорозе переломы шейки бедра. Если нет возможности сделать пересадку тазобедренного сустава в клинике, такой перелом обрекает человека на полную неподвижность. В пожилом возрасте ограничение подвижности часто приводит к застойным пневмониям и венозным тромбозам. В итоге летальность после подобного перелома в течение первого года составляет примерно от 12% до 40% [8] .

Способы укрепления костной ткани и суставов: возраст не помеха

Конечно, укреплять костную ткань можно и нужно. Для предупреждения остеопороза, прежде всего, придется избавиться от вредных привычек. При регулярном употреблении алкоголя костная масса снижается в два раза быстрее нормы. Минеральная плотность костной ткани у курящих женщин в полтора–два раза ниже, чем у некурящих [9] .

Кроме того, крайне важна физическая активность. Но выбрать подходящий вид спорта нужно с умом. Не рекомендуются бег и прыжки. Хороши упражнения на растяжку и тренировку равновесия — помогают снизить частоту падений. Но особенно полезны для профилактики остеопороза упражнения с тяжестями. Это могут быть как традиционные тренажеры, гантели или гири, так и тренировки с собственным весом, популярный в последнее время pole dance или просто ходьба вверх по лестнице (особенно если есть лифт, который отвезет вниз, поскольку спуск сильнее нагружает колени). Дело в том, что мышцы крепятся к костям, и по мере увеличения силы мышц организм вынужден увеличивать минерализацию костной ткани, чтобы крепление было прочным.

Но никакие физические нагрузки не помогут, если в организм не будет поступать достаточно «строительного материала» для костей, а также витаминов для регуляции обмена кальция. Это значит, что в пище обязательно должен быть белок, лучше из мяса и молочных продуктов, так как они содержат аминокислоты, необходимые для коллагена. К тому же молочные продукты — отличный источник кальция. При непереносимости цельного молока можно употреблять кисломолочные продукты, в том числе творог, сыры. Зелень поможет обеспечить организм достаточным количеством витамина К, а жирная рыба — витамином D, а также омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, поддерживающими здоровье сердца и сосудов.

К сожалению, не всегда получается сформировать полноценный рацион, особенно в зрелом возрасте, когда появляются ограничения в питании из-за хронических патологий. В таком случае на помощь приходят препараты, содержащие кальций и витамин D.

Но, учитывая, что на фоне сниженного количества эстрогенов в организме женщины нарушается усвоение витамина D и активируются процессы резорбции костей, только кальция и витамина может быть недостаточно. Необходимы и растительные или синтетические аналоги женских половых гормонов. Растительные вещества с эстрогеноподобным действием называются фитоэстрогенами. Из них лучше всего изучены изофлавоны сои (генистеин).

Генистеин действует аналогично природным эстрогенам женского организма. Он активирует синтез коллагена, способствуя укреплению костной ткани. Кроме того, он улучшает усвоение кальция и витамина D. Исследования показали, что при приеме генистеина в дополнение к кальцию и витамину D, плотность костной ткани становится на 15–20% выше, чем при употреблении витамина и минерала без фитоэстрогенов [10] .

Вымывание кальция из костей — проблема, которой особенно подвержены женщины старше 40–50 лет. Это связано, прежде всего, со снижением количества женских половых гормонов — эстрогенов, из-за чего в организме нарушается обмен кальция и витамина D, необходимых для укрепления костей. Замедлить этот процесс помогут правильное питание, дозированные физические нагрузки, а также прием препаратов, содержащих кальций, витамин D и фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов.

Витаминный комплекс с кальцием и фитоэстрогенами

Один из современных комплексов, способствующий укреплению костей и суставов, — «КОМПЛИВИТ® Кальций Д3 Голд». В его состав входят кальций, витамин D3, витамин K — вещества, непосредственно влияющие на плотность костной ткани, а также фитоэстроген сои — генистеин. Одна таблетка содержит 50% от необходимого суточного количества кальция [11] , 104% от рекомендованного суточного количества витамина К1 (но не больше разрешенного суточного уровня) и витамин D3 в количестве, соответствующем клиническим рекомендациям по профилактике гиповитаминоза D.

В одной таблетке «КОМПЛИВИТ® Кальций Д3 Голд» 30 мг генистеина, что соответствует 60% от нормального уровня потребления [12] . Генистеин не только способствует укреплению костной ткани, но и оказывает благоприятное влияние на здоровье суставов и общее состояние женщины, уменьшая интенсивность «приливов», потливости и других вегетативных проявлений климактерического синдрома.

Рекомендованная дозировка «КОМПЛИВИТ® Кальций Д3 Голд» — одна таблетка в сутки, курс применения — месяц. Противопоказан во время беременности, в период лактации и при индивидуальной непереносимости компонентов.

* Номер биологически активной добавки «Компливит® Кальций Д3 Голд» в Реестре свидетельств о государственной регистрации Роспотребнадзора — RU.77.99.88.003.Е.004497.10.16 от 6 октября 2016 года [13] .

Источник

Остеопороз — симптомы и лечение

Что такое остеопороз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Веретюк В. В., терапевта со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Остеопороз — это хроническое заболевание костей скелета, которое связано с нарушением обмена веществ, проявляется прогрессирующим снижением плотности и нарушением структуры костной ткани и приводит к переломами при минимальной травме (например, при падении с высоты собственного роста). [2] [3]

Данное заболевание является настолько актуальным, что Всемирная Организация Здравоохранения назвала остеопороз четвёртой причиной заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний. [2]

В России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше больны остеопорозом, что составляет 14 миллионов человек.

Переломы при остеопорозе

Остеопороз является «безмолвной эпидемией»: о своём недуге знают менее 1% больных. В результате в нашей стране каждую минуту происходит семь переломов позвонков, а каждые пять минут — один перелом шейки бедра, которые связаны с остеопорозом. [1]

Из-за чего кости становятся хрупкими

В зависимости от причин выделяют первичный и вторичный остеопороз. [4] [5]

Первичный остеопороз возникает в 85% случаев. Его разделяют на четыре типа.

Вторичный остеопороз встречается реже — в 15% случаев. Можно выделить девять причин его возникновения:

- Генетические нарушения:

- почечная гиперкальциурия — одна из важнейших вторичных причин остеопороза;

- болезнь Гоше;

- муковисцидоз;

- несовершенный остеогенез («хрустальные кости»);

- гликогеновая болезнь (накопление гликогена);

- синдром Марфана;

- синдром Элерса — Данлоса («гиперэластичность кожи»);

- гомоцистинурия (нарушенный обмен метионина);

- порфирия (серьёзное нарушение пигментного обмена).

- Состояния, сопровождающиеся гипогонадизмом (нарушением функции половых желёз):

- нервная анорексия и булимия;

- спортивная аменорея (нарушение менструации, связанное с интенсивными тренировками);

- нечувствительность к андрогенам;

- гиперпролактинемия;

- овариэктомия (удаление яичников);

- пангипопитуитаризм (нехватка соматотропного гормона в связи с недостаточностью аденогипофиза);

- преждевременная менопауза (до 40 лет);

- синдром Тернера (аномалия половых хромосом);

- синдром Клайнфельтера (нарушение полового созревания мальчиков, связанное с появлением лишней Х хромосомы).

- Эндокринные расстройства:

- болезнь Иценко — Кушинга;

- сахарный диабет 1 и 2 типа;

- тиреотоксикоз;

- гипогонадизм;

- акромегалия (увеличение количества гормона роста);

- надпочечниковая недостаточность;

- дефицит эстрогена;

- беременность;

- пролактинома (доброкачественная опухоль гипофиза).

- Дефицитные состояния:

- дефицит кальция, магния, белка, витамина D;

- хирургическое лечение ожирения;

- целиакия (непереносимость глютена);

- гастрэктомия (удаление желудка);

- мальабсорбция (недостаточное всасывание питательных веществ в тонком кишечнике);

- мальнутриция (нехватка энергии и белков, получаемых во время приёма пищи);

- парентеральное питание (внутривенное введение питательных веществ);

- первичный билиарный цирроз.

- Нарушения питания:

- избыток витамина А;

- переизбыток соли в рационе.

- Хроническое воспалительные заболевания:

- воспалительные патологии кишечника (болезнь Крона, язвенный колит);

- анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);

- ревматоидный артрит;

- системная красная волчанка.

- Заболевания крови:

- гемохроматоз (нарушенный обмен железа);

- гемофилия (нарушение свёртываемости крови)

- лейкоз (рак, поражающий кровь и костный мозг);

- лимфома (рак белых кровяных клеток);

- множественная миелома (опухоль, состоящая из изменённых плазматических клеток крови);

- серповидноклеточная анемия (наследственная болезнь крови);

- системный мастоцитоз (избыток тучных клеток);

- талассемия (нарушение выработки гемоглобина);

- метастатическая болезнь.

- Приём лекарственных средств:

- противосудорожные препараты;

- антипсихотические препараты;

- антиретровирусные препараты;

- ингибиторы ароматазы;

- химиотерапевтические препараты;

- фуросемид;

- преднизон (более 5 мг в день на протяжении трёх месяцев и дольше);

- гепарин (длительно);

- гормональная или эндокринная терапия: агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (GnRH), аналоги лютеинизирующего рилизинг-гормона (LHRH), депомедроксипрогестерон, избыточные дозы тироксина;

- литий;

- антидепрессанты (СИОЗС);

- антациды, содержащие алюминий («Альмагель»);

- ингибиторы протонной помпы (омепразол, лансопрозол).

- Другие состояния:

- алкоголизм;

- амилоидоз (внеклеточное отложение белка);

- хронический метаболический ацидоз (увеличение кислотности);

- хроническая сердечная недостаточность;

- депрессия;

- хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема (избыточное скопление воздуха в лёгких);

- хроническая болезнь почек, терминальная стадия хронической почечной недостаточности;

- хроническая патология печени;

- ВИЧ, СПИД;

- иммобилизация (неподвижность, фиксация части тела);

- рассеянный склероз;

- трансплантация органов;

- саркоидоз;

- невесомость.

Симптомы остеопороза

Заболевание на начальных этапах не сопровождается какими-либо проявлениями, поэтому чаще всего пациент с этим заболеванием обращается к врачу только после перелома при минимальной травме, который и становится первым признаком остеопороза.

Типичными местами переломов при остеопорозе являются:

- позвонки — 46%;

- шейка бедра — 20%;

- плечо и предплечье — 15%;

- остальные локализации — 19%.

Другие симптомы остеопороза проявляются, как правило, уже после множественных компрессионных переломов в телах позвонков. Они включают в себя следующие проявления:

- снижение роста;

- выступающий вперёд живот;

- рефлюксная болезнь (боли за грудиной, изжога);

- раннее насыщение при еде;

- снижение веса;

- ограничение движений;

- боли в спине и тазобедренных суставах;

- увеличение расстояния от стены до затылка, перерастяжение шеи, согбенность;

- соприкосновение рёбер с тазом.

Скелет человека при остеопорозе:

Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие симптомов заболеваний, приводящих ко вторичному остеопорозу, которые достаточно специфичны для каждого состояния. [8]

Факторы риска

В связи с поздним появлением признаков остеопороза, важно учитывать и выявлять факторы риска заболевания. [4] [5] Они бывают изменяемыми и неизменяемыми.

Патогенез остеопороза

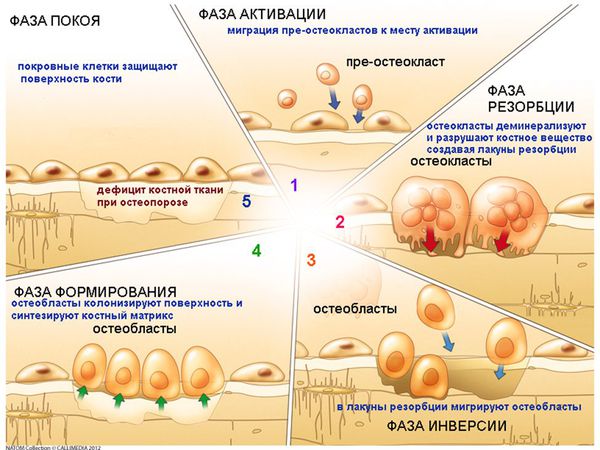

В течение нашей жизни кость непрерывно претерпевает изменения (ремоделирование) в ответ на микротравмы. Они происходят в различных местах скелета и включают в себя процесс рассасывания кости (резорбцию) и последующего образования костной ткани. [6]

В организме взрослого человека существует два типа костной ткани:

- плотный кортикальный — внешняя часть костных структур;

- губчатый (трабекулярный) — внутренний, основной слой костных структур.

Они отличаются по своей архитектуре, но сходны по молекулярному составу: оба типа костей состоят из клеток и внеклеточного костного вещества (матрикса). Матрикс представлен минералами (в основном, солями кальция) и неминеральными компонентами (20% коллагена и 8% воды).

Механические свойства кости зависят от состава и архитектуры внеклеточного вещества. Сила кости определяется белком коллагеном (эластичность, прочность при сгибании и скручивании) и минеральными составляющими (прочность при сжатии). Чем больше концентрация кальция, тем больше устойчивость кости к сжатию.

В костной ткани содержится четыре вида клеток:

- остеоциты;

- остеобласты;

- остеогенные клетки;

- остеокласты.

Остеокласты отвечают за резорбцию кости, то есть за ее разрушение, в то время как остеобласты отвечают за формирование костной ткани. Оба эти вида клеток связаны друг с другом в процессе ремоделирования костной ткани.

Остеобласты не только образуют костную ткань и отвечают за её минерализацию, но и контролируют резорбцию костной ткани, проводимую остеокластами.

Остеоциты — это клетки, которые являются конечной формой дифференцировки остеобластов и занимаются минерализацией костной ткани после завершения ремоделирования кости.

При остеопорозе взаимосвязь между остеокластами и остеобластами нарушается, и утрачивается способность непрерывного восстановления трабекулярной кости в ответ на продолжающиеся микротравмы. В итоге остеокласты рассасывают кость в течение недель, в то время как остеобластам требуются месяцы для производства новой костной ткани. Таким образом, любое состояние, которое повышает скорость ремоделирования костей, вызывает потерю костной массы.

Пик костной массы приходится на третью декаду жизни человека. С возрастом её показатель постепенно снижается. Поэтому неспособность накопления оптимальной костной массы в молодости является основным фактором, способствующим появлению остеопороза. Вот почему у некоторых женщин в постменопаузе обнаруживается небольшое снижение плотности костной ткани, а у других — остеопороз.

Также для накопления костной массы важны питание и физическая активность в процессе роста и развития. Однако основную роль играют генетические факторы, так как именно от них зависит, какими будут возможные значения максимальной костной массы и силы у каждого конкретного человека. [7]

Классификация и стадии развития остеопороза

Помимо классификации остеопороза по причинному фактору для сбора статистической информации используется также классификация МКБ-10 (Международная классификация болезней). [9] Согласно ей, выделяют постменопаузальный остеопороз с патологическим переломом (M80.0) и без него (M81.0), а также остеопороз при эндокринных нарушениях (M82.1).

Постменопаузальный остеопороз различают по причинам, вызвавшим его:

- остеопороз, возникший после удаления яичников (M80.1, M81.1);

- остеопороз, вызванный обездвиженностью (M80.2, M81.2);

- остеопороз, спровоцированный нарушением всасывания в кишечнике (M80.3) и оперативным вмешательством (M81.3);

- лекарственный остеопороз (M80.4, M81.4);

- идиопатический остеопороз (M80.5, M81.5);

- другой остеопороз с патологическим переломом (M80.8) и без него (M81.8);

- неуточнённый остеопороз с патологическим переломом (M80.9) и без (M81.9).

Помимо прочего возможно развитие остеопороза смешанного характера, к примеру, у женщины в постменопаузе на фоне длительного приёма глюкокортикоидов по поводу лечения серьёзного заболевания, которое само по себе может привести к возникновению вторичного остеопороза.

Остеопороз может быть равномерным и очаговым (его ещё называют локализованным, или пятнистым). Второй тип остеопороза чаще встречается не как самостоятельное заболевание, а как последствие иммобилизации, после травм или хирургических вмешательств.

Частота остеопоротических переломов по локализации:

- позвонки – 46 %;

- шейка бедренной кости – 20 %;

- плечо и предплечье – 15 %;

- остальные локализации – 19 %.

Степени остеопороза

Стадии изменения плотности костной ткани:

- Норма — при исследовании минеральной плотности костной ткани с помощью двухэнергетической рентгеновской денситометрии (DXA) Т-критерий выше − 1,0 SD.

- Остеопения — это начальное снижение плотности костной ткани (T-критерий между − 1,0 и − 2,5 SD). Остеопения не всегда переходит в остеопороз, однако при её выявлении рекомендовано предпринять меры, направленные на снижение риска развития остеопороза и связанных с ним переломов.

- Остеопороз (Т-критерий равен или ниже − 2,5 SD).

В некоторых источниках встречается классификация остеопороза по поражению суставов, например остеопороз коленного или тазобедренного сустава. Врачи такую классификацию не используют, к тому же остеопороз поражает не суставы, а кости.

Осложнения остеопороза

Осложнения остеопороза связаны, прежде всего, с последствиями переломов.

Компрессионные переломы позвонков часто возникают при минимальном напряжении, например, при кашле, подъёме или сгибании. Чаще всего страдают позвонки среднего и нижнего грудного и верхнего поясничного отделов позвоночника. У многих пациентов перелом позвонка может возникать постепенно и не сопровождаться симптомами.

Переломы бедра являются наиболее травматичными, чаще всего происходят в шейке бедра и в межвертельной области. Такие переломы обычно возникают при падениях на бок. Осложнениями переломов бедра могут стать внутрибольничные инфекции и тромбоэмболия лёгочной артерии. [10]

Все переломы могут повлечь за собой дальнейшие осложнения, включая хроническую боль от компрессионных переломов позвоночника и увеличение заболеваемости и смертности. Пациенты с множественными переломами страдают от сильных болей, которые приводят к ограничению возможностей и низкому качеству жизни. Они также подвержены риску осложнений, связанных с обездвиженностью после перелома: тромбоз глубоких вен и пролежни.

У пациентов с множественными переломами позвонков, которые приводят к тяжёлой деформации грудной клетки, развивается хроническое нарушение функции дыхания.

У пациентов с остеопорозом костей развиваются деформации позвоночника и «вдовий горб», что приводит к снижению роста на 3-5 см. В сочетании с хронической болью и снижением функциональных возможностей это может вызвать снижение самооценки и стать причиной депрессии. [1] [11]

Диагностика остеопороза

При диагностике необходимо обратить внимание на несколько моментов:

- Остеопороз может развиваться у людей с отсутствием или немногочисленными факторами риска этого заболевания.

- Важно выявлять остеопороз до появления симптомов, то есть до развития его осложнений.

- Даже если перед нами женщина в постменопаузе или пожилой пациент, требуется исключить причины вторичного остеопороза.

В связи с этим скрининг населения, входящего в группы риска развития остеопороза, играет очень большую роль.

Собственно говоря, опрос пациента для выяснения его жалоб, истории заболевания и жизни, а также клинический осмотр необходимы именно для того, чтобы определить риски переломов в будущем и исключить другие заболевания, которые могли привести к остеопорозу. [5]

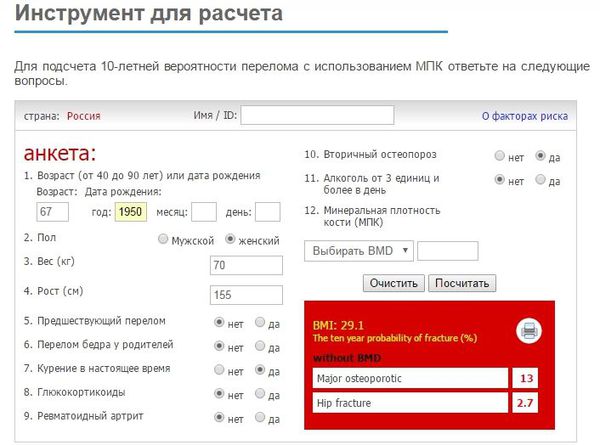

В настоящее время для оценки 10-летней вероятности появления переломов при минимальной травме рекомендован инструмент FRAX. Он представлен в виде бесплатного ресурса в интернете, и любой врач может сразу же на приёме оценить риски осложнений остеопороза у своего пациента. [12] В особенности данный скрининг рекомендуется проходить всем женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 50 лет. [4]

Как проверить наличие остеопороза

Обследование пациента должно включать в себя следующие методы диагностики: [4] [12]

- Измерение роста и массы тела с расчётом индекса массы тела.

- Клинический осмотр для выявления заболеваний, которые могут привести к развитию остеопороза, а также признаков компрессионных переломов позвонков.

- Инструментальная диагностика:

- рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника (Th4 — L5) — проводится в левой боковой проекции с целью обнаружения компрессионных переломов тел позвонков.

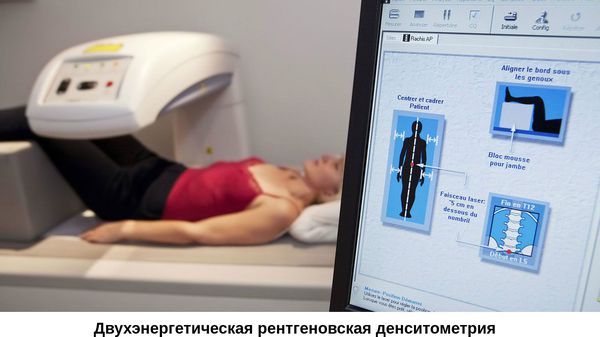

- двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA или DEXA, предпочтительнее использование термина DXA) — низкодозовая рентгенография костей скелета для измерения минеральной плотности костной ткани. Используется как для диагностики остеопороза, так и для контроля лечения.

- Лабораторная диагностика — рекомендуется всем пациентам с остеопорозом, которые установлен впервые, а также в случае неэффективного лечения, проводимого ранее.

- Консультации различных специалистов. [5]

Как проверить, есть ли остеопороз с помощью денситометрии

Методика двухэнергетической рентгеновской денситометрии сочетает высокую чувствительность, специфичность и точность со сверхмалой дозой облучения.

Проведение денситометрии показано:

- женщинам старше 65 лет;

- женщинам до 65 лет при наступлении менопаузы;

- женщинам, имеющим факторы риска — остеопороз в семейном анамнезе, низкий индекс массы тела, употребление табака и/или приём препаратов с высоким риском потери костной ткани (например, глюкокортикоидов);

- пациенты, у которых по данным предыдущих исследований зарегистрирована пониженная плотность костной ткани или случайно обнаружены бессимптомные компрессионные переломы позвоночника;

- пациенты с риском вторичного остеопороза [18] .

Направление на денситометрию выписывает лечащий врач. Процедура безболезненная и занимает 15-20 минут. Для получения чёткого изображения пациент во время исследования должен сохранять неподвижность.

Лабораторная диагностика предполагает различные исследования. К базовым относятся:

- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови — общий белок, мочевина, креатинин, подсчет СКФ, печёночные пробы (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза), кальций, фосфор, магний;

- ТТГ (тиреотропный гормон);

- 25-гидроксивитамин D .

Дополнительные исследования направлены на выявление вторичного остеопороза. Они проводятся при наличии характерных симптомов и у отдельных групп пациентов по назначению врача и включают в себя определение следующих показателей:

- кальций суточной мочи ;

- паратиреоидный гормон;

- тестостерон и гонадотропины;

- свободный кортизол в моче;

- СРБ, ревматоидный фактор;

- электрофорез белков в сыворотке крови;

- биопсия костного мозга;

- антитела к тканевой трансглутаминазе;

- гомоцистеин;

- пролактин;

- гистамин в моче и т. д.

Биохимические маркеры костного обмена определяют исходно и спустя три месяца от начала лечения. Для этого достаточно оценить один из двух маркеров, но только одним и тем же лабораторным набором:

- маркеры костеобразования (костноспецифическая щелочная фосфатаза, остеокальцин, N-концевой проколлаген 1 типа);

- маркеры костной резорбции (пиридин и дезоксипиридинолин, C- и N-концевые телопептиды коллагена 1 типа).

Пациент с подозрением на остеопороз, а также с установленным диагнозом и получающий лечение находится под наблюдением врача терапевта и должен быть консультирован ревматологом и/или эндокринологом. Эти специалисты помогут провести необходимые лабораторные и инструментальные исследования, чтобы исключить причины вторичного остеопороза.

Пациенты с неконтролируемой болью, которые не отвечают на стандартную терапию, должны быть консультированы специалистом по лечению боли. В случае вопроса о необходимости коррекции после переломов может понадобиться консультация хирурга или ортопеда.

Таким образом, диагноз остеопороза ставится только на основании низкотравматического перелома, снижения минеральной плотности костной ткани или совокупности факторов риска (инструмент FRAX), а лабораторные исследования служат для исключения других заболеваний скелета, приводящих к вторичному остеопорозу.

Лечение остеопороза

- предотвращение или снижение количества переломов;

- повышение плотности костной ткани;

- улучшение показателей маркеров костного ремоделирования.

В первую очередь для профилактики переломов при остеопорозе требуется соблюдать меры коррекции образа жизни: [12] [13]

- увеличение массы и выполнение упражнений для укрепления мышц и улучшения равновесия;

- обеспечение оптимального потребления кальция и витамина D в качестве дополнения к активной терапии.

Медикаментозное лечение

Лекарственная терапия остеопороза назначается женщинам в постменопаузе и мужчинам в старше 50 лет в следующих случаях: [4]

- перелом бедра или позвонка;

- результаты обследования DXA — Т-критерий равен или меньше –2,5 SD для шейки бедра или позвонков после исключения причин вторичного остеопороза;

- низкая костная масса (T-критерий между –1,0 и –2,5 SD для шейки бедра или позвоночника) и 10-летняя вероятность по шкале FRAX 3% или более для перелома бедра или 20% и более для крупного остеопоротического перелома).

Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза предусматривают применение: [4]

- антирезорбтивных препаратов — направлены на подавление костной резорбции, действуя на остеокласты (бисфосфонаты, деносумаб);

- анаболических препаратов — направлены на усиление костеобразования (терипаратид).

БИСФОСФОНАТЫ

Эти препараты нарушают работу остеокластов, препятствуя разрушению кости. Накапливаясь в костной ткани, они оказывают отсроченное влияние с сохранением эффекта в течение месяцев после отмены лечения.

Нежелательные явления. При применении бисфосфонатов внутрь возможны неблагоприятные явления со стороны ЖКТ — трудности при глотании, эзофагит и гастрит. При внутривенном введении бисфосфонатов может возникнуть гриппоподобная реакция — повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость и т. д. Выраженность таких симптомов значительно уменьшается после повторных внутривенных введений, а их полное исчезновение наступает через 2-3 дня. Облегчить течение гриппоподобной реакции можно с помощью нестероидных противовоспалительных средств. В редких случаях на фоне длительного применения бисфосфонатов (более пяти лет) возникали случаи остеонекроза челюсти.

Противопоказания и ограничения:

- гипокальциемия;

- тяжёлые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 35 мл/мин);

- нарушение минерального обмена (дефицит витамина D, остеомаляция, гипофосфатазия, гипофосфатемия);

- грудное вскармливание;

- дети и подростки до 18 лет.

Приём бисфосфонатов внутрь противопоказан при заболеваниях пищевода, нарушающих его проходимость, неспособности человека находиться в вертикальном положении в течение 30 минут. Эти препараты с осторожностью используются при заболеваниях ЖКТ в фазе обострения.

Применение. Все препараты бисфосфонатов в форме таблеток (алендронат, ризендронат, ибандронат) принимаются утром натощак за 30 минут до еды. Таблетка запивается стаканом воды, после чего необходимо находиться в вертикальном положении около 30-40 минут, не принимая пищу или жидкость, кроме воды.

Препараты для внутривенного введения применяют раз в три месяца (ибандронат) или раз в год (золедронат).

ДЕНОСУМАБ

Этот препарат разработан для блокирования процесса привлечения активных остеокластов. В отличие от бисфосфонатов, деносумаб снижает выработку остеокластов, но при этом функция зрелых клеток не нарушается. Препарат не накапливается в костной ткани, его действие прекращается после лечения. Он безопасен при нарушении функции почек.

Деносумаб выпускается в виде шприц-ручки, вводится подкожно раз в шесть месяцев.

Возможные нежелательные явления:

Противопоказания:

- гипокальциемия;

- повышенная чувствительность к препарату;

- беременность или лактация.

ТЕРИПАРАТИД

Данный препарат оказывает преимущественное действие на остеобласты, повышая продолжительность их жизни. Таким образом он усиливает костеобразование и активирует моделирование в отдельных участках скелета. Рекомендован для использования пациентами с тяжёлой формой остеопороза и при неэффективности лечения другими препаратами.

Терипаратид применяется подкожно по 20 мг один раз в сутки ежедневно, хранится в холодильнике.

Нежелательные явления: головокружение, судороги в ногах.

Противопоказания:

- гиперкальциемия;

- гиперпаратиреоз;

- остеогенная саркома;

- незакрытые зоны роста;

- облучение скелета в анамнезе;

- беременность или лактация;

- злокачественное образование костной ткани или метастазы в кости;

- аллергическая реакция к препарату.

КАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D

Все препараты, направленные на борьбу с остеопорозом, принимать в сочетании с препаратами кальция (500-1000 мг/сут) и витамина D (800-1000 МЕ/сут), так как эффективность такой комбинации подтверждена клинически.

Кроме того, проводится лечение потенциально устранимых причин вторичного остеопороза в случае их обнаружения.

АНАЛЬГЕТИКИ

Еще одна цель лечения пациентов с остеопоротическим переломом — контроль боли, которая бывает весьма выраженной при компрессионных переломах позвонков и серьёзно нарушает качество жизни. В таком случае назначаются обезболивающие препараты, которые принимаются внутрь в виде таблеток или капсул по мере необходимости или на регулярной основе. Также для обезболивания применяют физиотерапию и чрескожную электронейростимуляцию. [5]

Иные способы лечения

Хороший эффект в лечении остеопороза даёт механическая поддержка позвоночника и, в некоторых случаях, ортезы для грудного отдела позвоночника (ортопедические корсеты). Они выполняют опорную функцию, снимая часть осевой нагрузки с грудного и поясничного отделов позвоночника, и ограничивают движения в позвоночнике. Рекомендуется надевать ортез, если пациент намеревается ходить или стоять более часа, но при этом важно ограничивать время ношения, поскольку длительная иммобилизация способствует деминерализации костей.

Хирургическое лечение применяется при переломе шейки бедра, а также при выраженных деформациях грудной клетки, возникших на фоне множественных компрессионных переломов позвонков.

В период реабилитации после переломов рекомендованы занятия со специалистом по лечебной физкультуре (ЛФК), дыхательная гимнастика, упражнения на укрепление грудных и межрёберных мышц. [12]

Прогноз. Профилактика

При своевременном обнаружении и лечении остеопороза прогноз благоприятный. В то же время остеопоротические переломы сопровождаются ограничением трудоспособности (от временного до постоянного). Поэтому при оценке прогноза необходимо учитывать имеющиеся статистические данные, [1] чтобы акцентировать внимание населения, органов управления и медицинских работников на мерах профилактики:

- Смертность от остеопоротических переломов в первый год составляет 45-52%.

- При этом в первые три месяца после перелома погибает каждый третий пациент.

- Из выживших 33% остаются прикованными к постели, 42% — ограниченно активными, и только 15% выходят из дома.

- К прежнему уровню активности, который был до перелома, возвращается лишь 9% пациентов.

В связи с этим, при остеопорозе с высоким риском переломов рекомендуется ограничить длительные нагрузки на опорно-двигательный аппарат для уменьшения риска компрессионных переломов позвонков, а также ограничить виды деятельности, которые могут привести к падениям, чтобы уменьшить риск переломов дистального предплечья и бедра.

Можно ли вылечить остеопороз

Остеопороз — это хроническое заболевание костей скелета, поэтому вылечить его полностью нельзя. Однако меры профилактики могут замедлить снижение плотности костной ткани.

Профилактика остеопороза

Первичная профилактика остеопороза начинается в детстве. Для создания необходимой пиковой костной массы и прочности костей необходимо употреблять достаточное количество кальция и витамина D [14] и регулярно быть физически активным. [15]

В среднем возрасте профилактика остеопороза заключается в поддержании костной массы, а в старшем возрасте она направлена ещё и на предупреждение падений и раннее выявление и лечение остеопороза с целью профилактики переломов.

Пять шагов к профилактике остеопороза:

- Принимайте рекомендованное количество кальция и витамина D каждый день.

- Поддерживайте физическую активность, улучшайте мышечную силу и равновесие.

- Избегайте курения и употребления алкоголя.

- Обратитесь к врачу, чтобы определить свой уровень риска.

- Определите плотность костной ткани.

Суточная потребность в кальции и витамине D3 [14] [16]

Содержание кальция в 100 г продуктов [14]

Источники витамина D [14]

Вторичная профилактика — это комплекс мер, которые применяются, когда заболевание уже установлено. Они направлены на борьбу с его осложнениями, т. е. на предотвращение переломов, и включают в себя:

- Обучение — это важный шаг в контроле своего заболевания.

- Физическая активность — помогает улучшить координацию, мышечную силу, увеличить плотность костной ткани.

- Диета и правила питания — разнообразие рациона, достаточное употребление белка, обогащение питания кальцием и витамином D.

- Отказ от вредных привычек — избегать курения и употребления алкоголя.

- Меры для достижения сохранности пациента — контроль зрения, обеспечение безопасности дома (хорошая освещённость, незагромождённость проходов, использование нескользких ковриков, наличие поручней в ванной, расположение нужных вещей в пределах досягаемости) для предотвращения падения. [17]

Источник