Что такое хелатная форма удобрений

Рассмотрим что такое хелаты и хелатирующие агенты металлов, их структура и особенности применения данного типа эффективного водорастворимого удобрения в качестве дополнительной легкоусвояемой подкормки растительным культурам.

хелаты — высокоэффективное комплексное удобрение в форме хелатов complex chelate fertilizer

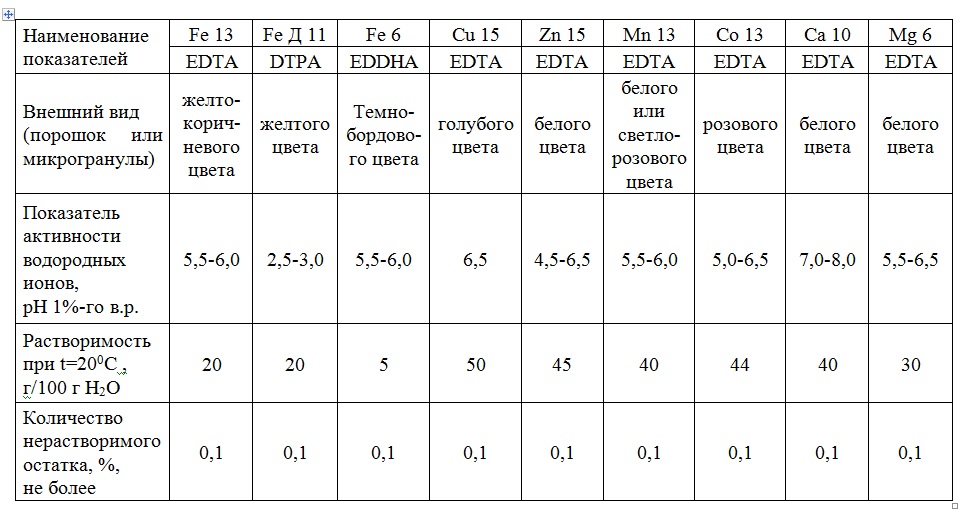

Представлят собой современное высокоэффективное комплексное удобрение в форме хелатов (complex chelate fertilizer), или комплексное микроудобрение в хелатной форме. особенности хелатирующих агентов ЕДТА, ДТРА, ЕДДНА могут отличаться. Modern highly effective complex fertilizer in the form of chelates, or complex micronutrient in chelate form. Features of chelating agents EDTA, DTRA, EDNA.

сложные органические соединения хелаты / chelates complexorganic compounds

ХЕЛАТЫ (CHELATES) — представляют собой сложные органические соединения (complex organic compounds), работающие в живых организмах и в почве. CHELATES (CHELATES) — is a collection of complex organic compounds that work in living organisms and in the soil. Многие важные биологические химические вещества являются хелатами. Хелаты играют важную роль в транспорте кислорода и фотосинтезе. Кроме того, многие биологические катализаторы (ферменты) являются хелатами.

В дополнение к их организмам, хелаты Это также экономически важно.

Ион металла и хелатирующий агент / Metal ion and chelating agent

Хелатирующий агент молекулы (Molecule chelating agent) может образовывать несколько связей с одним ионом металла. Другими словами, хелатирующий агент представляет собой полудентатный лиганд (semi-dentate ligand).

Пример простого хелатирующего агента является этилендиамин (Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) H2NCH2CH2NH2 — органическое соединение класса аминов): NH2 ; CH2 ; CH2 ; NH2 ;

В виде хелатов используют металлы / Metals are used as chelates

Именно в виде хелатов большинство живых организмов используют металлы. Хелаты имеют целый ряд преимуществ перед растворимыми солями микроэлементов, которые использовались ранее. Растения и плодовые культуры усваивают их гораздо лучше и эффективнее т .к. обычные соли микроэлементов в почве могут вступать в перекрестные реакции и образовывать неусвояемые соединения.

Хелаты в такие реакции не вступают, а также не связываются почвой.

В результате, если обычные микроэлементы усваиваются растениями на 30-40%, то микроэлементы в хелатной форме на 90%. Проще говоря хелатная форма- это такая форма макро и микроэлементов, которые организм легко усваивает. Причем хелаты применяются не только в растительном, но и в животном мире при создании витаминов и лекарственных препаратов.

ХЕЛАТЫ — это металлоорганические комплексы (organometallic complexes), в которых хилатирующий агент прочно удерживает ион металла в растворимом состоянии вплоть до момента поступления в растение. Хелатирующие агенты различаются по силе связывания иона металла. Для правильного выбора хелата важно знать пределы его стабильности в зависимости от рН(кислотности) почвенного раствора.

ЕДТА, ДТРА, ЕДДНА хелатирующие агенты / EDTA, DTRA, EDNA chelating agents

В различных удобрениях используются разные хелатирующие агенты / Different chelating agents are used in various fertilizers:

| — | Хелатирующий агент | Стабильность при диапазоне рН: | — | Stability at pH range: |

| 1) | ЕДТА | Стабилен при рН-от 1,5- 6,0 | — | stable at pH from 1.5-6.0 |

| 2) | ДТРА | Стабилен при рН от 1,5-7,0 | — | stable at pH –1.5–7.0 |

| 3) | ЕДДНА | Стабилен при рН от 3,0-10 | — | stable at pH from 3.0-10 |

Чем лучше хелатирующий агент, тем он стабильнее в водном растворе (Стабильность хелатов, хелатирующего агента в водном растворе ).

Источник

Хелатные микроэлементы Хелатэм™, как элемент прогрессивной технологии питания растений

Хелатные микроэлементы Хелатэм™,

как элемент прогрессивной технологии питания растений

Начальник отдела маркетинга ОАО «Буйский химический завод»

ОАО «Буйский химический завод» имеет в своем ассортименте широкий спектр водорастворимых минеральных удобрений, предназначенных для различных технологий питания культур в защищенном грунте. Это сульфатная группа – сульфат калия, сульфат магния, нитратная группа – нитрат кальция, нитрат магния, нитрат калия, монокалийфосфат, микроэлементы в сульфатной и хелатной форме, микроэлементные комплексы и комплексы на основе NPK+микроэлементы. С 2019 года наше предприятие расширяет спектр удобрений для тепличных комбинатов такими востребованными позициями, как хлористый кальций весом по 20 кг. и кислота – азотная, ортофосфорная, серная в емкостях по 20 литров.

В данной статье мы подробнее рассмотрим линейку хелатных микроэлементов, производимых под торговым названием Хелатэм ТМ .

Начиная с 2000-х годов, ОАО «БХЗ» начал разрабатывать и производить более технологичные водорастворимые комплексные удобрения «Акварин», чем существующий на тот период «Растворин». Новые системы полива, в том числе и капельный, требовали высокой степени растворения и наименьшего нерастворимого остатка или его отсутствие. Сульфатные формы микроэлементов не позволяли этого сделать. Выход был найден благодаря введению в удобрительные комплексы высококачественных хелатных микроэлементов. На тот период в Российской Федерации не было производителей подобных удобрений, поэтому мы сотрудничали с иностранными компаниями Валагро (Италия), Пуччиони (Италия), Лима (Бельгия).

На протяжении долгих лет завод обеспечивал тепличные комбинаты хелатированными металлами импортного производства, делал собственные комплексные микроудобрения – «скорую помощь» при хлорозах «Аквамикс», удобрения для некорневых подкормок и капельного орошения «Акварин». До тех пор, пока, потребляемые нами выросшие объемы микроэлементов, не стали вызывать логистические проблемы, сбои в поставках от наших партнеров.

Руководством предприятия было принято решение о необходимости собственного производства и в 2015 году осуществлен запуск цеха хелатных микроэлементов.

Сегодня мы производим и поставляем нашим потребителям все основные хелаты металлов, которые используются в защищенном грунте.

Технологии выращивания овощей, зеленных, цветочно-декоративных культур подразумевают приготовление питательных растворов (маточных) в определенном диапазоне рН. Обычно это 5,5-6,5. То же требование относится и к рН внутри субстратов (минеральная вата, кокосовый субстрат и др.).

Обычно, забор воды происходит либо с водопровода – ЕС в пределах 0,3-0,8 мСм/см, рН>6,5, либо своих собственных скважин – ЕС может достигать 1,5-1,7 мСм/см, а рН>7,0-9,0. То есть обязательно должна проводиться предварительная подготовка воды – очистка от примесей, выравнивание рН.

Но что происходит на практике?

Во-первых, даже если водоподготовка была сделана, в виду изменения климатических условий внутри теплицы, реакции растений на внешние раздражители, переувлажнение, недоувлажнение и прочее приводит к частым колебаниям рН среды субстрата, выходящими за пределы 5,5-6,5 в ту или иную сторону. Элементы питания по разному реагируют на более кислую или щелочную среду. Фосфор и микроэлементы чаще всего в щелочной среде становятся менее эффективными, а если в растворе присутствуют карбонаты (бикарбонаты), то могут образовать нерастворимые соединения, выпадающие в осадок.

Во-вторых, часть тепличных комбинатов не занимаются серьезно водоподготовкой, либо делают её по-своему. Сначала готовят маточные растворы, а потом измеряют рН и доводят его до нужной величины, подкисляя азотной кислотой. В этой последовательности действий кроется главная ошибка! Если мы не провели водоподготовку, в особенности скважинной воды, в маточном (концентрированном) растворе плохо растворяются такие минеральные соли, как сульфат калия, монокалийфосфат, кальций и/или происходят химические реакции между внесенными по рецептуре удобрениями и карбонатами (бикарбонатами). Далее все происходит так же, как и в первом случае.

Для чистоты эксперимента мы смоделировали данную ситуацию в экспериментальной теплице, которую ОАО «Буйский химический завод» в 2018 году построил на своей территории для проведения опытов. В ней проводятся испытания в управляемых условиях новых видов удобрений собственного производства, конкурентных удобрений, поиск новых перспективных направлений в удобрении растениеводческой продукции.

При подаче технической воды для полива мы не проводили специальной водоподготовки: рН-7,5, ЕС-0,4 мСм/см. В итоге наблюдали массовое проявление хлороза – осветление межпрожилочного пространства нижнего яруса листьев испытуемых растений, как результат действия слабощелочной среды.

Применяя в системе полива хелатные микроэлементы, проблему хлороза удалось устранить. На среднем и верхнем ярусе листьев хлорозов не наблюдается.

В чем же преимущество хелатных соединений, относительно сульфатных? В растения элементы питания попадают только в виде ионов и катионов. Рассмотрим механизм усвоения элемента – железа. Молекула сульфат железа попадая в раствор распадается на катион железа Fe 2+ и ион кислотного остатка (SO4) 2- . Железо, находясь в свободном состоянии в маточном растворе, легко образовывает новые соединения. Тем более, если в растворе присутствуют карбонаты (бикарбонаты), то велика вероятность образования карбоната железа – нерастворимого соединения. Железо становится недоступным для растений элементом. То же происходит и с другими сульфатами металлов.

Хелат железа имеет более сложную структуру. Железо прочно связано двух- либо трёхковалентной связью, в зависимости от вида органической кислоты. Когда такое вещество попадает в маточный раствор, то молекула делится на катион водорода Н + (либо натрия Na + ) и ион кислотного остатка, внутри которого также прочно продолжает «сидеть» железо. В таком связанном виде оно доставляется в растение, где используется в полном объеме без потерь.

Производство хелатных удобрений сложный процесс. Требует специального оборудования и методов анализа в процессе синтеза новых соединений и готовой продукции. Наш потребитель должен быть уверен в качестве получаемой продукции.

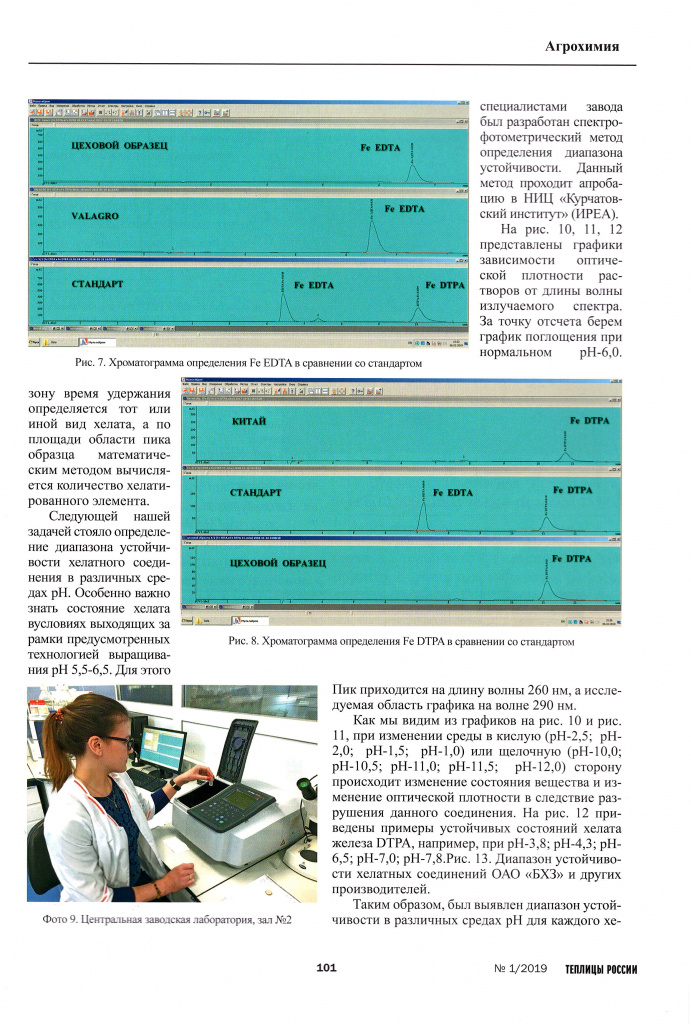

Инженерами-исследователями Центральной заводской лаборатории Буйского химического завода были разработаны и внедрены в производство ряд методик по качественному, количественному анализу и определению диапазона устойчивости хелатных соединений.

фото 5. Центральная заводская лаборатория, HITACHI Cromaster

Так, например, был разработан способ определения хелатированного железа методом высокоэффективной жидкостной хромотографии (ВЭЖХ), апробирован и утвержден специалистами химического факультета МГУ г.Москва. Данная методика позволяет провести градуировку прибора HITACHI Cromaster сразу на два стандарта железа EDTA и DTPA, что существенно экономит время на последующее тестирование образцов.

На графике со стандартами (фото 7 и фото 8) видно в каком диапазоне времяудержания находится железо EDTA и DTPA. На графиках исследуемых образцов (цеховой образец, Китай, Valagro) по диапазону времяудержания определяется тот или иной вид хелата, а по площади области пика образца математическим методом вычисляется количество хелатированного элемента.

Следующей нашей задачей стояло определение диапазона устойчивости хелатного соединения в различных средах рН. Особенно важно знать состояние хелата в условиях выходящих за рамки предусмотренных технологией выращивания рН 5,5-6,5. Для этого специалистами завода был разработан спектрофотометрический метод определения диапазона устойчивости. Данный метод проходит апробацию в НИЦ «Курчатовский институт» (ИРЕА).

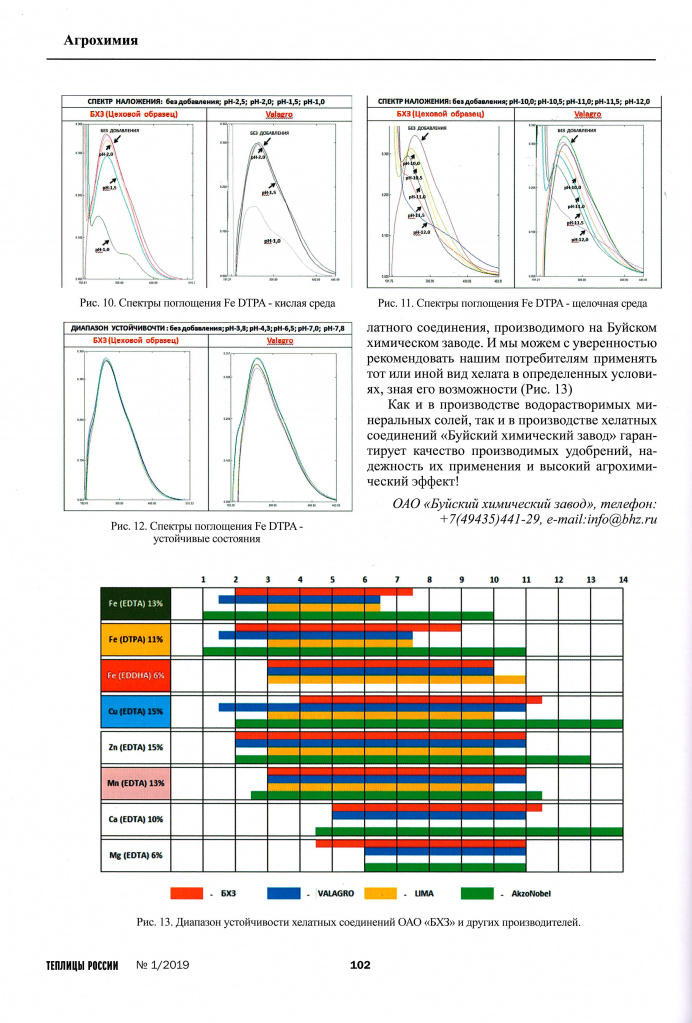

На Фото 10, 11, 12 представлены графики зависимости оптической плотности растворов от длины волны излучаемого спектра. За точку отсчета берем график поглощения при нормальном рН-6,0. Пик приходится на длину волны 260 нм, а исследуемая область графика на волне 290 нм.

Как мы видим из графиков на Фото 10 и Фото 11, при изменении среды в кислую (рН-2,5; рН-2,0; рН-1,5; рН-1,0) или щелочную (рН-10,0; рН-10,5; рН-11,0; рН-11,5; рН-12,0) сторону происходит изменение состояния вещества и изменение оптической плотности в следствие разрушения данного соединения. На Фото 12 приведены примеры устойчивых состояний хелата железа DTPA, например, при рН-3,8; рН-4,3; рН-6,5; рН-7,0; рН-7,8.

Таким образом, были выявлены диапазоны устойчивости в различных средах рН для каждого хелатного соединения, производимого на Буйском химическом заводе. И мы можем с уверенностью рекомендовать нашим потребителям применять тот или иной вид «Хелатэм» в определенных условиях, зная его возможности.

Как и в производстве водорастворимых минеральных солей, так и в производстве хелатных соединений «Буйский химический завод» гарантирует качество производимых удобрений, надежность их применения и высокий агрохимический эффект!

Источник

Как выбрать цинк: форма и дозировки

5 Минут на чтение

Содержание

Для нормальной работы иммунной системы нашему организму нужен цинк. Частые простуды, заболевания вирусного и бактериального характера, скорее всего говорят о его дефиците.

Цинк не только помогает формировать иммунную защиту, но и активно расходуется нашим организмом при любых иммунодефицитных состояниях (даже невинная простуда на губе вызванная вирусом герпеса, требует от организма определенное количество ресурсов).

Правильное сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек и здоровый ЖКТ — важные условия отсутствия дефицита цинка.

Как понять, что есть недостаток цинка? Самый верный способ это понять — сдать специальные анализы. Но существуют состояния, которые создают предрасположенность к дефициту:

- низкое содержание белка в рационе или полное его отсутствие;

- заболевания кишечника и печени;

- частый прием алкоголя;

- воспалительные заболевания;

- пожилой возраст.

Вкупе со своей большой значимостью этот микроэлемент ещё и очень “капризный”. Не смотря на то, что его суточная потребность не превышает 20 мг, “достать” его из пищи сложно, он не всегда правильно усваивается и быстро расходуется.

Большое количество кальция, железа и клетчатки в рационе ухудшают усвоение цинка. Поэтому ни продукты богатые цинком, ни добавки нужно употреблять отдельно от добавок и продуктов с высоким содержанием кальция и железа.

Формы цинка — какую выбрать

Практически любой производитель БАДов имеет свою линейку цинксодержащих добавок, благодаря чему можно подобрать себе баночку с оптимальным соотношением цены и дозировки. Но чтобы не ошибится и не потратить деньги впустую всегда, всегда обращайте внимание состав, указанный на этикетке. Эффективность цинкосодержащих комплексов обусловлена формой активного вещества.

Существует несколько форм цинка: оксид, сульфат, глицинат, ацетат, пиколинат, глюконат, цитрат и монометионин. Они отличаются назначением, степенью усвоения и наличием/отсутствием побочных эффектов.

Оксид и сульфат цинка — недорогие формы цинка, но при этом они обладают самой низкой биодоступностью (до 48%), а при приеме внутрь могут вызывать изжогу, боли в желудке, тошноту. В добавках присутствие такой формы нежелательно.

Оксид и сульфат цинка добавляют в косметические средства, для наружного применения они безвредны. Часто используются в качестве противовоспалительных и антивозрастных компонентов.

Ацетат цинка обладает хорошей усваиваемостью (до 60%), но подходит в качестве иммуностимулирующей добавки во время простудных заболеваний и гриппа.

Глюконат цинка — одна из самых недорогих и хорошо усваиваемых форм (до 60%), помимо восполнения дефицита, такую добавку можно использовать во время простудных заболеваний.

Цитрат цинка имеет максимальную степень усвояемости (до 61%), легко воспринимается организмом и не вызывает побочных эффектов.

Пиколинат цинка — царь среди добавок, так как сочетает в себе абсолютную безопасность и высокую биодоступность. Минусом такой формы является, пожалуй, цена — из-за сложного производства такая добавка стоит значительно дороже своих аналогов.

Хелатные формы (глицинат, монометионин) также относятся к высокоэффективным (усваиваются до 58%) и безопасным формам, которые не вызывают побочных эффектов и подходят как для устранения дефицита, так в качестве поддержки при заболеваниях вирусного и бактериального характера.

Зная об активных формах цинка, помните, что не следует приобретать добавку, где в описании не указана форма. Возможно, это недосмотр производителя и в баночке может оказаться высококачественный продукт, но знать наверняка вы не можете, а значит лучше выбирать те бренды, которым “скрывать” нечего.

Как принимать цинк: правила и дозировки

Как было сказано выше, некоторые вещества и продукты могут снижать биодоступность цинка. Поэтому цинк следует принимать отдельно от добавок содержащих кальций, железо, медь и витамин B9, а также не сочетать прием с очень солеными, сладкими продуктами.

При профилактическом приеме дозировка цинка составляет 11 мг для женщин, 15 мг — для мужчин. При первых признаках простуды и при выраженном дефиците дозировку можно поднять до 40 мг цинка в сутки. Длительность курса — не более 3 недель.

Источник