Показатели здоровья населения

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: возрастных, профессиональных и т.д.

Общественное здоровье отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» (Ю.П.Лисицин).

Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом.

Индекс общественного здоровья — соотношение здорового и нездорового образа жизни населения.

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии «здоровье для всех в XXI веке» выбрали такие показатели общественного здоровья: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первичной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в частности, % детей, родившихся с низкой массой тела (

Показатели естественного движения населения.Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, составляются на основании «Справки о рождении» и «Врачебном свидетельстве о смерти».

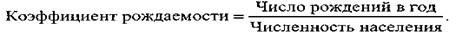

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 чел.:

Средний показатель рождаемости — 20-30 детей на 1000 чел.

Показатель (коэффициент) общей смертности — число умерших в год на 1000 чел.:

Средний показатель смертности 13. 16 умерших на 1000 чел. Если смертность в старческом возрасте является следствием физиологического процесса старения, то смертность детей есть явление патологическое.

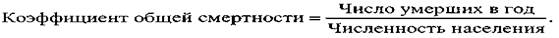

Детская смертность является показателем социального неблагополучия, неблагополучия здоровья населения.

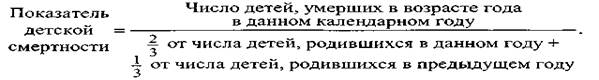

Уровни детской смертности в течение 1-го года жизни также неравномерны: наиболее высокая смертность приходится на 1-й месяц жизни, а в 1-м месяце — на 1-ю неделю.

Особое внимание уделяется следующим показателям детской смертности (на 1000 чел.):

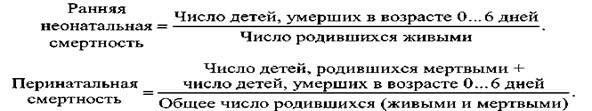

Термин «перинатальная смертность» означает смертность вокруг родов. Различают антанатальную смертность (до родов), интранатальную смертность (в родах), постнатальную смертность (после родов), неонатальную (в течение 1-го месяца жизни) и раннюю неонатальную (в течение 1-й недели жизни) смертности. Антанатальная и интранатальная смертности составляют мертворождаемость.

Основными причинами перинатальной смертности являются родовые травмы, врожденная аномалия развития, асфиксия и т.д. На уровень перинатальной смертности влияют следующие факторы: социально-биологические (возраст матери, ее состояние во время беременности, наличие абортов в анамнезе, число предыдущих родов и т.д.), социально-экономические (условия труда беременной, материальное положение, семейное положение, уровень и качество медицинской помощи беременным и новорожденным).

На показатели детской смертности, как показали исследования, влияют следующие группы факторов: социально-экономические и определяемый ими образ жизни, политика в области здравоохранения, охрана здоровья женщин и детей, специфические методы борьбы с детской смертностью, следующие из ее медико-социальных причин.

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья населения (смертность детей в возрасте до 1 года, рассчитываемая на 1000 рожденных живыми в течение одного года). Она определяет большую половину детской смертности, влияет на все демографические показатели. Низкий показатель младенческой смертности составляет 5. 15 детей на 1000 чел. населения, средний — 16. 30, высокий — 30. 60 и более.

Естественный прирост населения — разность между рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается снижение естественного прироста населения за счет снижения рождаемости.

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из определения, этот показатель рассчитывается по данным возрастной смертности с применением специальных таблиц смертности и статистических методик исчисления. В настоящее время высоким показателем считается 65. 75 лет и более, средним 50. 65 лет и низким 40. 50 лет.

Показателем постарения населения является доля лиц 60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, если такая возрастная категория составляет 20% населения и более, умеренным постарением — 5. 10%, низким — 3. 5%.

Показатели механического движения населения.Механическое движение населения — передвижение (миграция) отдельных групп людей из одного района в другой или за пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах отечества вследствие социально-экономической нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные процессы приняли стихийный характер, стали все более распространенными. Механическое движение населения оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. Вследствие передвижения значительных масс людей создается возможность распространения инфекций. Мигранты являются одним из основных объектов социальной работы.

Показатели заболеваемости.Различают собственно заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году и распространенность заболевания (болезненность) — заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т.д.

Показатели заболеваемости определяются соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. населения.

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении состояния здоровья населения. Заболеваемость изучается на основании анализа медицинской документации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт больных, выбывших из стационара; статистических талонов для регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение заболеваемости включает в себя также количественную (уровень заболеваемости), качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских осмотров и причинам смерти.

В настоящее время происходит преобразование структуры смертности и заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными заболеваниями были инфекционные (именно они составляли главную причину смертности населения), то сейчас преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с достижениями медицины в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д.

На первом месте по причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, затем онкологические заболевания, и, наконец, травмы. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидности.

Изменению характера заболеваемости способствует быстрое изменение образа жизни, приводящее к нарушению адаптации человека в окружающей среде. Возникла теория болезней цивилизации. Хронические неэпидемические болезни возникают потому, что цивилизация (в частности, урбанизация) приводит к бурному нарастанию темпов жизни, вырывает человека из привычных для него условий жизни, к которым он приспосабливался в течение многих поколений, и человек остается беззащитным перед темпами и ритмами современной жизни. В результате биологические ритмы человека, его способности к адаптации перестают соответствовать ритмам социальным, т.е. современные заболевания, например сердечно-сосудистые, сторонники теории болезней цивилизации рассматривают как выражение неприспособленности к среде существования. Одна из важнейших задач социального работника — совершенствование медико-социальной адаптации, иными словами, косвенным образом деятельность социальных работников способствует снижению заболеваемости хроническими неэпидемическими заболеваниями.

Показатели инвалидности.Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, последствиями травм, приводящих к ограничению жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются путем регистрации данных медико-социальной экспертизы.

Показатели физического развития.Физическое развитие — показатель роста и формирования организма — зависит не только от наследственности, но и от социальных условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем антропометрических и физиометрических измерений роста, массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, отложений жира, уровня артериального давления, жизненной емкости легких. На основании полученных данных устанавливают стандарты физического развития для каждой возрастно-половой группы. Стандарты служат для индивидуальной оценки физического развития, которая проводится на медицинских осмотрах.

Уровень физического развития тесно связан с климатогеографическими условиями и различными этническими группами, для чего создаются местные стандарты. Массовые из года в год повторяющиеся медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях физического развития, а следовательно, и об изменениях здоровья населения.

Ускоренные темпы физического развития называются акселерацией. Акселерация наблюдается уже в период внутриутробного развития плода. В дальнейшем продолжается ускорение темпов роста массы тела, раннее половое созревание, раннее окостенение скелета. Акселерация накладывает свой отпечаток на развитие организма более старшего возраста, на проявление заболеваний в старшем возрасте. Есть предположение, что акселерация способствует вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.

Источник

Теоретические подходы к статистической оценке характеристики здоровья населения

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Для того чтобы оценить качество или уровень здоровья населения, его необходимо измерить. В этой связи оно выступает как совокупность статистических характеристик, что позволяет сравнивать между собой различные территориальные или социальные общности по уровню здоровья, проводить их ранжирование и таким способом искать пути для выявления внешних причин того или иного состояния здоровья. Уровень здоровья – показатель адаптированности конкретной общности людей к определенным условиям жизни. Он отражает, насколько данные условия пригодны для нормальной жизнедеятельности общности людей, здесь обитающих.

Качество здоровья населения можно оценивать, используя десятки показателей, но наиболее важными и достоверными служат [1]:

- средняя ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ);

- коэффициенты смертности (от всех причин и отдельно по причинам);

- младенческая смертность;

- общая заболеваемость;

- заболеваемость некоторыми социальными болезнями (туберкулез, болезни, передающиеся половым путем, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и др.).

Анализ совокупности этих показателей позволяет достаточно точно оценить уровень здоровья населения, как для всей России в целом, так и для ее отдельных регионов.

Статистическое исследование состояния и развития здоровья населения можно проводить как на основе группы частных показателей, так и на основе их системы. Второй подход, с нашей точки зрения, является более предпочтительным и целесообразным, потому что в высшей степени согласуется с особенностями здоровья населения.

Основными аргументами в пользу применения системы показателей при проведении комплексной оценки состояния здоровья населения, являются следующие:

— многогранный характер здоровья населения, предполагающий реализацию широкого комплекса разноплановых и несопоставимых задач;

— большое разнообразие показателей, характеризующих уровень здоровья населения;

— наличие множества проблем развития и статистической характеристики состояния здоровья населения, затрудняющих разработку единых, унифицированных алгоритмов количественного измерения объекта исследования.

С учетом перечисленных аргументов только при помощи системы показателей можно получить полное, подробное и всестороннее представление о состоянии и развитии здоровья населения.

Построение системы показателей статистики состояния и развития здоровья населения должно опираться на ряд принципов, позволяющих достигнуть равновесия между теоретической обоснованностью и практической целесообразностью предлагаемой концепции. К ним, безусловно, относятся:

— отбор самых важных и основных статистических характеристик объекта познания;

— относительная компактность предлагаемой системы показателей;

— ее простота, наглядность и возможность фактического применения;

— взаимосвязь, иерархическая соподчиненность разделов и отдельных показателей системы;

— преемственность содержания и способов расчета тех или иных показателей, входящих в состав системы.

Соблюдение всех перечисленных принципов позволит нам получить конструкцию, соответствующую требованиям самых последних российских и международных статистических стандартов.

В процессе построения любой системы показателей главной отправной точкой служит решение вопроса об ее структуре, выделении разделов или блоков, а, по сути, об определении принципиальных направлений статистического анализа объекта исследования. Применительно к оценке состояния здоровья, исходя из ее многообразия, в зависимости от степени детализации можно вычленить около десятка практически важных аспектов познания.

Для того чтобы определиться с составом показателей, характеризующих состояние и развитие здоровья населения необходимо обратиться к опыту отечественных и зарубежных специалистов.

В дореволюционной России существовало два направления статистики здоровья. Первое – земская санитарная статистика, которая считалась не официальной и велась врачами сети земских медицинских учреждений. Она собирала данные не только о заболеваемости населения, но и о санитарном состоянии, определяющем возникновение этих процессов. Второе направление – официальная статистика народного здоровья. Она включала в себя показатели о рождаемости и смертности населения, а также об инфекционных заболеваниях, о составе больных в стационарных лечебных учреждениях.

В советское время стали выделять три основных раздела статистики здоровья населения. Так, ведущий специалист в области медицинской статистики и, в частности, здоровья населения А.М. Мерков [2] выделял следующие группы:

1) санитарно-демографическая статистика;

2) статистика заболеваемости и ее различных видов;

3) статистика физического развития.

Последний раздел имеет наибольшее значение тогда, когда речь идет о здоровье подрастающего поколения. В общей же сумме показателей здоровья населения данные о физическом развитии занимают относительно скромное место. Значительно большую роль при оценки здоровья населения играет первая группа статистики здоровья – санитарно-демографическая (в современной литературе – медико-демографическая), особенно статистика смертности, а также вторая группа – статистика заболеваемости. Это хорошо осознавали основоположники отечественной медицинской статистики еще в дореволюционный период ее развития, и это нашло отражение в ряде земских санитарно-статистических работ и во многих социально-гигиенических исследованиях, проведенных за годы Советской власти [3].

Позже в составе первой группы показателей, наряду с индикаторами рождаемости и смертности, стали рассматривать среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения как основной критерий состояния здоровья.

Достижение наиболее высокого возраста, длительный период жизни, долгожительство всегда ассоциировались с крепким и хорошим здоровьем, так как люди «слабые здоровьем» не могут достичь высокой продолжительности жизни. По аналогии с этим, многие исследователи считают, что увеличение средней продолжительности жизни населения равноценно улучшению здоровья населения и отражает в полной мере тенденции смертности. В какой-то степени данное мнение имеет право на существование, т.к. средняя продолжительность жизни населения является производной от возрастных показателей смертности, это преобразованная величина смертности в среднем для всего поколения на один и тот же период. Тем не менее, нельзя не видеть качественного отличия показателей смертности от показателя средней продолжительности жизни. Последний, является интегрированным показателем, поэтому, как и при исчислении всех подобных величин, часть информации, вкладываемой в этот показатель, утрачивается. Лишь дополнительный анализ различных биометрических функций таблиц дожития, позволяет полнее раскрыть содержание показателя средней ожидаемой продолжительности жизни. При этом данный показатель свободен от влияния различий в возрастном составе населения и пригоден для сопоставления между различными странами или регионами и за разные периоды.

Смертность и средняя продолжительность жизни не всегда тождественны. Средняя продолжительность жизни может снижаться при повышении смертности в детских и средних возрастах и при ее одновременном снижении в пожилых возрастах. Анализ смертности по возрасту, полу, причинам смерти в различных разрезах имеет самостоятельное значение. Поэтому, на наш взгляд, при анализе здоровья населения, нельзя рассматривать только смертность или только среднюю продолжительность жизни, необходимо изучать их в комплексе.

При изучении здоровья населения нельзя обойти стороной показатели инвалидности населения. Под инвалидностью понимают социальную недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость мер социальной защиты. Понятие «инвалидность» имеет социальный, юридический и медицинский аспекты. За установлением инвалидности следует прекращение работы или изменение условий, характера труда и назначение различных видов государственной социальной защиты (пенсия, трудоустройство, профессиональное обучение, протезирование и др.), гарантированной законодательством. Анализ распространения инвалидности позволяет судить о размерах «не здорового» контингента, выявить основные причины, приводящие людей к данному состоянию.

При комплексном статистическом исследовании здоровья населения важное место занимает изучение факторов, оказывающих влияние на здоровье людей. Выявление количественных взаимосвязей между состоянием здоровья и определяющими его факторами, на базе которых производится качественный анализ соответствующих взаимозависимостей и взаимоотношений. К сожалению, многие ограничиваются только словесными утверждениями о наличии связей между отдельными показателями здоровья и определяющими их уровень факторами.

Всемирная организация здравоохранения выделяет 4 основные группы факторов воздействия и приблизительно определяет их роль в формировании здоровья населения

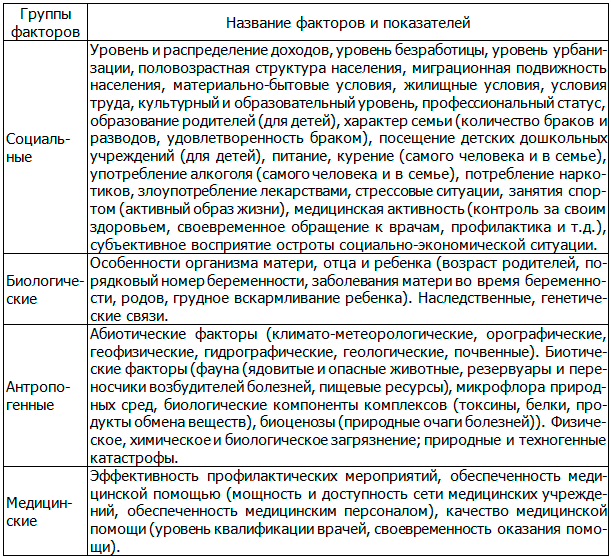

Сравнительный анализ выделяемых факторов и их вкладов в формировании здоровья населения, предлагаемых большинством исследователей (А.А. Келлер [3], Е.Н. Кутепов [4], Ю.П. Лисицын [5], А.Е. Иванова [6] и др.), а также учитывая разработки и рекомендации Всемирной организации здравоохранения позволил нам обобщить и разбить факторы, оказывающие влияние на здоровье населения по вышеуказанным группам (табл. 1).

Таблица 1. Группы факторов воздействия на здоровья населения

Табл. 1 показывает, что снижение уровня здоровья во многом зависит от социально-экономических факторов, образа жизни людей, от состояния окружающей среды и наследственности. Но и природные условия, которые в скрытом виде присутствуют в строках «образ жизни» и «окружающая среда», определяют многие черты уровня популяционного здоровья.

Ведущая роль в воздействии на уровень здоровья населения принадлежит социально-экономическим факторам.

Большое значение для здоровья населения имеет качество воды, используемой в хозяйственно-бытовых, санитарно-гигиенических и кулинарно-питьевых целях. Загрязненная вода может служить источником распространения многих инфекционных заболеваний. Важен и минеральный состав воды. В районах, где население использует для питья и приготовления пищи жесткую воду, чаще регистрируются мочекаменная и желчнокаменная болезни. Известно и о возникновении тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, употребляющего ультрапресные воды. Недостаток в воде фтора приводит к высокой заболеваемости населения кариесом зубов, его избыток – к гиперфлюорозу.

Заметную роль в формировании здоровья населения играет геологическое строение территории. Такие геолого-геоморфологические особенности местности, как карстовые полости, распространение лессовых пород, повышенная сейсмичность, деградация многолетней мерзлоты, повышенный фон естественной радиоактивности, могут повлиять на жилища людей, на благополучие населенных мест и, следовательно, на жизнедеятельность населения.

Весьма разнообразно влияние почвенного покрова на людей. В почве сохраняются возбудители некоторых гельминтозов и инфекционных заболеваний. Почвы накапливают промышленные загрязнения, поступающие из атмосферы, различные пестициды (дефолианты, гербициды, инсектициды), а также избыток вносимых удобрений. С продуктами питания все эти крайне опасные для здоровья вещества попадают в организм человека и могут вызвать тяжелую патологию, повлиять на здоровье потомства.

Отрицательное воздействие на людей могут оказать биологические компоненты ландшафта (микроорганизмы, растения и животные). Ядовитые растения являются источником тяжелых отравлений. Укусы ядовитых животных опасны для жизни. Важное место в патологической панораме территорий занимают инфекционные заболевания, возбудители которых сохраняются в организме диких животных и передаются человеку кровососущими членистоногими (комарами, москитами, клещами, блохами).

Во многих районах нашей планеты огромную опасность для жизни и здоровья населения представляют стихийные бедствия – землетрясения, извержения вулканов, сели, паводки, цунами, ураганы, оползни, лавины. Ежегодное число жертв стихийных бедствий в мире составляет в среднем около 50 тыс. человек.

Среди техногенных факторов риска – вредные выбросы промышленности и автотранспорта в атмосферный воздух, загрязненные технические стоки в поверхностные и подземные воды, бытовые и производственные свалки, ядовитый дым и ядовитые стоки которых также поступают в среду обитания человека.

Здоровье людей, занятых в сельском хозяйстве, зависит от факторов риска, связанных с природными условиями места жительства и видом деятельности.

В числе возможных отрицательных последствий воздействия внешних (социально-экономических, техногенных и природных) факторов на население следует назвать:

— повышенную заболеваемость всего населения, ухудшение здоровья детей и подростков;

— сокращение продолжительности жизни людей, увеличение числа острых и хронических заболеваний у трудоспособного населения в районах с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, которая может усугубляться сложной эколого-гигиенической обстановкой, дискомфортными природными условиями;

— снижение работоспособности и социальной активности у условно здоровых людей, живущих в условиях социально-экономического, психологического, природного дискомфорта;

— появление генетических нарушений, приводящих к возникновению наследственных болезней (генотоксический эффект) и угрожающих не только ныне живущему, но и будущим поколениям на территориях, интенсивно загрязненных техногенными выбросами;

— возникновение онкологических заболеваний под воздействием канцерогенных факторов природного и антропогенного происхождения.

В рамках нашего исследования рассмотреть взаимосвязь показателей здоровья со всеми выше перечисленными факторами не представляется возможным, во-первых, из-за их большого количества, а во-вторых, из-за недостатка статистической информации. В этой связи мы будем рассматривать основные факторы, оказывающие влияние на здоровье населения.

Не менее важным вопросом является конкретное наполнение каждого из выделенных разделов системы показателей состояния здоровья населения. С нашей точки зрения их содержание можно конкретизировать следующим образом.

Статистические показатели состояния здоровья населения:

- Медико-демографические показатели здоровья населения

— численность населения по полу и возрасту;

— средняя ожидаемая продолжительность жизни населения по полу, возрасту, месту жительства и др. признакам;

— показатели физического развития населения;

— показатели репродуктивного здоровья;

— коэффициенты рождаемости населения;

— коэффициенты смертности населения по возрасту, полу, месту жительства, причинам смерти и др. признакам;

— стандартизованные коэффициенты смертности населения и др.

- Показатели условий формирования здоровья населения

— уровень урбанизации населения;

— удельный вес численности населения с уровнем среднедушевых доходов ниже величины прожиточного минимума;

— потребление хлебных продуктов, в среднем на одного члена домохозяйства;

— потребление овощей, бахчевых, фруктов и ягод, в среднем на одного члена домохозяйства;

— потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, в среднем на одного члена домохозяйства;

— обеспеченность населения жильем;

— обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом;

— обеспеченность населения больничными койками;

— число зарегистрированных преступлений;

— валовой региональный продукт на душу населения;

— выбросы вредных веществ в атмосферу и др.

- Показатели заболеваемости населения

— коэффициенты заболеваемости населения по возрасту, полу, месту жительства;

— коэффициенты заболеваемости населения по классам болезней и др. признакам;

— коэффициенты заболеваемости населения социальными видами болезней;

— стандартизованные коэффициенты заболеваемости населения и др.

- Показатели инвалидизации населения

— частота первичной инвалидности по группам инвалидности;

— структура первичной инвалидности по группам инвалидности;

— общая (накопленная) инвалидность;

— удельный вес инвалидов с детства и др.

Предложенная система статистических показателей состояния здоровья населения обладает конкретными достоинствами, связанными с ее содержанием, логикой построения, элементами научной новизны и практической значимости. По своему содержанию она носит достаточно универсальный характер и при наличии потребности с небольшими изменениями вполне может быть адаптирована для любых других уровней исследования здоровья населения, то есть переход от страны в целом к региону или к городу не вызовет кардинального пересмотра набора количественных измерителей.

Логика построения рассматриваемой системы, ориентированная на последовательное движение от размера и структуры анализируемого процесса через факторы и интенсивность развития к его общественным последствиям, по нашему мнению, разрешает получить комплексное и детальное представление о состоянии здоровья жителей страны в целом. Элементы научной новизны разработанной системы показателей сводятся к тому, что в рамках единой статистической конструкции собраны известные в большинстве величины, которые по отдельности характеризуют те или иные стороны здоровья человеческого общества, а вместе дают всестороннее представление о состоянии и результатах эволюции процесса, выражающегося в возрастании удельного веса населения, признанного инвалидами, т.е. утративших здоровье. Практическое значение сформированной системы показателей заключается в том, что она может быть по разделам или в полном объеме использована Федеральной службой государственной статистики для получения подробной характеристики состояния здоровья российского населения.

Вне всякого сомнения, предложенная система статистических показателей состояния здоровья жителей Российской Федерации не является идеальной. Ее отдельные составляющие нуждаются в уточнении и конкретизации, особенно с учетом результатов фактической апробации. В первую очередь усиление рассмотренной конструкции, на наш взгляд, возможно в направлении разработки интегральных показателей оценки состояния здоровья населения на территориях, которые позволят получать обобщенное представление о результатах развития объекта исследования.

В целом, разработанная система показателей состояния здоровья населения, сформированная и обоснованная в данной статье, дает достаточно полное, подробное и всесторонне представление о состоянии и результатах развития здоровья населения Российской Федерации.

Источник