Чернобыль: новая опасность

В журнале Science вышла статья, автор которой утверждает, что внутри Чернобыльского саркофага может продолжаться цепная реакция. Правда ли это? Чтобы разобраться с этим утверждением, хорошо бы в принципе представлять себе, что такое ядерная энергетика, играющая важнейшую роль в экономике нашей страны.

О прошлом, настоящем и будущем АЭС рассказывает гость программы «Вопрос науки» — доктор физико-математических наук, профессор и заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Георгий Тихомиров.

Зачем вообще рисковать и строить АЭС

Главное, что отличает ядерный реактор от других типов электростанций, — это деление ядер в активной зоне. Этот процесс уникален тем, что в нем выделяется очень много энергии в одном акте. На обычной станции у нас протекают химические реакции, и там один акт деления дает электронвольты. При одном акте деления ядра на атомной станции выделяется 200 мегаэлектронвольт.

То есть атомная электростанция в 200 млн раз эффективнее обычной.

Приведу пример. Для того чтобы тепловая станция, работающая на угле, обеспечивала энергией средних размеров город, надо привезти два состава угля в день. Для того чтобы работала такой же мощности атомная электрическая станция, нам нужно несколько вагонов топлива в год.

Что происходит внутри реактора

Возьмем широко распространенный водо-водяной энергетический реактор. Его активная зона — 3 м в диаметре и 3 м в высоту. И в ней течет вода. Тепло, которое выделяется в результате деления ядер, передается обычной воде, но при необычных параметрах, что интересно. Вода там имеет 160 атмосфер давления и поэтому не кипит при температурах выше +300 °С. Она остается водой, а не паром, и мы только нагреваем ее. Затем в парогенераторе (речь идет о наиболее распространенной двухконтурной схеме) она отдает тепло воде второго контура, которая закипает, и далее пар вращает турбину.

Насколько опасны АЭС?

Удержать радиоактивное излучение довольно легко. Например, альфа-частички задержатся даже листом бумаги или нашей кожей. Чтобы удержать бета-частички, нужно чуть больше — возьмем 2–3 см алюминия. Гамма-излучение и нейтроны — еще побольше, но достаточно полуметра бетона или стали. И с этой точки зрения, если говорить об атомной станции, уже за пределами первого контура, где нет людей, никакой радиации не чувствуется, вокруг нее природный радиационный фон.

На территории вокруг АЭС радиационная обстановка часто лучше, чем на тепловых станциях. Почему? Потому что в угле много урана. И когда мы его сжигаем, он вылетает и создает дополнительный радиационный фон.

Конечно, на любом высокотехнологичном объекте возможны сбои, любой высокотехнологичный объект может сломаться. С этой точки зрения, действительно, надо уметь просчитывать риски, надо заниматься вопросами безопасности. Потому что ту квинтэссенцию энергии, которая есть в активной зоне и которая не заканчивается, даже если мы заглушим так называемую цепную ядерную реакцию (потому что есть остаточное энерговыделение), мы должны гарантированно удержать и контролировать. И с этой точки зрения вся история атомной энергетики — это история совершенствования проектов в направлении повышения безопасности. Сегодня вероятность отказа атомной станции оценивается в 10 –6 (одна миллионная).

Атомная энергетика: с чего начиналась.

Атомная энергетика — достаточно молодая область, если посмотреть по меркам развития технологических вещей. Она родилась 26 июня 1954 года, когда первая атомная станция в Советском Союзе дала ток в сеть. Дальше начались интересные события, стали строиться реакторы в разных странах. Все развитые страны посчитали своим долгом перевести энергетику на атомные рельсы. И первые проекты реакторов были далеки от совершенства. Люди еще многого не знали, в том числе не представляли опасность событий, которые могли бы там протекать.

И произошли события, которые являются вехами в истории атомной энергетики и которые атомная энергетика преодолела. Это авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году в США. Она не привела к значительному выбросу радиоактивности, но была расплавлена активная зона. Это был такой урок — сразу стали обращать внимание на обучение персонала. Потому что причина была в неправильных действиях сотрудников, в пульте управления. Сотрудники просто пропустили, что у них там паровая пробка, что активная зона плавится, а все параметры более-менее в норме. Авария привела к политическим дискуссиям: «Как же так? Такой объект! Это, наверное, опасно!» После этого к атомной энергетике стали относиться прохладнее, но она продолжала развиваться. И конечно, Чернобыль — он уже каким-то колоколом прозвенел, и люди действительно стали задумываться: «А может быть, не надо?» И стали анализировать.

. к чему пришла.

За последние 20 лет количество ядерных реакторов в мире держится где-то на уровне 440–450. Еще 52 реактора находятся в стадии строительства. Но я уверенно говорю, что их не будет более 500, потому что атомная энергетика стала достаточно зрелой отраслью, несмотря на свою молодость. Те реакторы, которые выработали свой срок, закрываются, а на смену им приходят новые. Как и любой объект — тепловые или гидростанции, — они устаревают морально и физически. Сегодня проекты реакторов строятся на 100 лет эксплуатации. Но раньше, понимая, что это все-таки прототипы, люди строили реакторы на 30 лет, потом их срок службы продлевался.

В России сегодня работают 38 реакторов, причем различного типа. Вот недавно был пущен, я считаю, уникальный проект — «Академик Ломоносов», плавучая АЭС. Это проект малой энергетики, который, я надеюсь, будет растиражирован. И это шаг в более универсальную широкую атомную энергетику для малых городов.

. и куда движется

Можно говорить о четырех поколениях ядерных реакторов. Первое уже выведено из эксплуатации. Второе поколение реакторов — их было построено довольно много, и фактически все аварии, о которых мы говорили, произошли на них. Третье поколение — это реакторы, построенные с учетом опыта этих катастроф. Они запускались в 1990-е годы, в 2000-е, в 2010-е.

Сейчас в России запущены несколько реакторов из так называемого поколения 3+. Это поколение, которое учло опыт «Фукусимы». Надежность, на мой взгляд, уже очень хорошая: вероятность 10 –6 как раз по тем событиям, о которых мы говорили.

Сейчас мы идем к реакторам четвертого поколения. Сегодня в России реализуется уникальный проект-прорыв, в котором мы будем строить реактор фактически четвертого поколения со свинцовым теплоносителем, а рядом — пристанционный топливный комплекс. И мы будем опробовать технологии замкнутого ядерного топливного цикла с реактором на быстрых нейтронах, который обладает еще лучшими характеристиками безопасности. Там естественная безопасность: физические процессы, которые в нем протекают, не позволяют радиации выйти наружу практически ни при каких событиях.

Возможна ли цепная реакция на Чернобыльской АЭС?

С коллегами из Токийского института технологий мы делали совместный проект по критичности кориума (кориум — лавообразный сплав содержимого ядерного реактора, состоящий из смеси ядерного топлива с бетоном, металлическими частями и прочим, который образуется в результате расплавления активной зоны ядерного реактора).

Что надо сделать, чтобы, условно говоря, повторная критичность кориума была? (Критичность — это тот уровень, на котором начинается цепная реакция. — Прим. ред.) И, честно говоря, возможности естественным путем достичь критичности в текущем состоянии я не нашел.

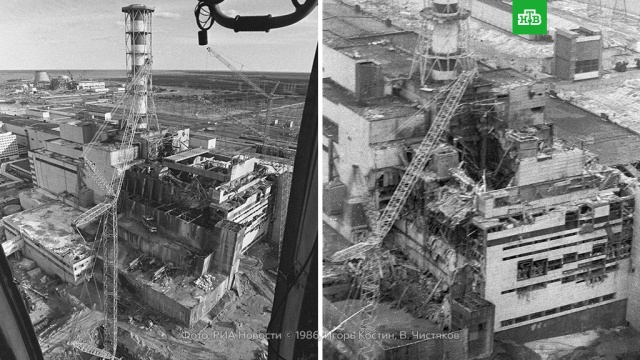

Я читал резонансную статью на сайте журнала Science (статья Ричарда Стоуна, вышедшая в связи с 25-летием Чернобыльской аварии: автор в эмоциональной форме рассказывает о том, что внутри Чернобыльского саркофага может продолжаться цепная реакция) и размышлял, что же на самом деле происходит? Когда произошел чернобыльский взрыв, то достаточно большой процент радиации был выброшен и ветер его понес: высыпало на Белоруссию, на Европу, частично вокруг. Куски радиации находили на соседних блоках. Первое время ликвидаторы дезактивировали территорию, для того чтобы первый, второй, третий блок работали. И они еще после этого события работали достаточно много лет, были закрыты и могли бы дальше работать. Так вот, во время аварии частично активная зона расплавилась и стекла вниз: с графитом, с поглощающими стержнями. Ее сверху засыпали бором. Горел графит, и точно никто не знал, где это расположено, опасно было подходить.

Ядерные реакции там продолжаются и сейчас, но это реакции радиоактивного распада. Потому что в кориуме так же, как и в отработавшем ядерном топливе, есть радиоактивные элементы, и они распадаются. Причем эти распады приводят к тому, что выделяется некое количество тепла. Но эти энерговыделения постоянно спадают со временем, это закон радиоактивного распада.

Факт в том, что там не происходит цепной реакции деления. Там есть нейтронный источник. Какой? Это спонтанное деление. И поэтому есть некая возможность регистрировать нейтроны, о которых пишется в статье Стоуна. Но регистрация нейтронов не говорит о том, что там происходят реакции деления.

Четвертый блок Чернобыльской АЭС — это очень интересный объект для исследования. Его закрыли первичным саркофагом, навели контейнмент. Я думаю, там проводятся измерения, контроль, имеются детекторы. И с этой точки зрения встает интересный вопрос: а можем ли мы это все убрать? Выкопать и унести можем, но это стоит денег.

Я приведу в пример «Фукусиму». Расплавленные зоны там гораздо горячее, чем в Чернобыле, потому что они моложе. И роботы ползают, вся картограмма кориума есть, и стоит план до 2040 года все это вынуть, складировать и полностью очистить территорию. То же самое можно сделать в Чернобыле. Да, придется вскрывать оболочку, впускать роботов, штольни, наверное, рыть. Встает вопрос: надо ли? Я думаю, не надо.

Происходящий там естественный радиоактивный распад элементов будет продолжаться довольно длительное время, потому что периоды полураспада ряда изотопов — это еще лет 30, если брать продукты деления, а если брать трансурановые элементы, тогда долго. Но зато это менее опасно, менее активно.

Поэтому, конечно, надо мониторить, анализировать датчики. Может потрескаться порода вокруг, могут появиться щели — нейтроны полетят быстрее. Но в любом случае анализ приведет к тому, что цепной реакции нет и что действительно все это должно идти медленно на спад. Но также надо мерить энерговыделение, температуру, содержание радиоактивных продуктов в воздухе, в газах. И с этой точки зрения, если бы была полная картина, тогда можно было бы что-то говорить. А данные в этой статье приведены только по одному параметру.

Источник

Чернобыль: 9 историй из радиоактивной зоны

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, радиоактивное облако накрыло десятки стран ветер разнес его на огромную территорию. По официальным данным, в первые дни и месяцы после аварии погибли 28 человек, в последующие 20 лет еще 20. Лучевая болезнь выявлена у 134 человек. В то же время некоторые исследователи сообщают о примерно четырех тысячах жертв радиации. На территории, зараженной в результате катастрофы, жили или живут почти 400 тысяч человек.

После трагедии прошло 35 лет, но события тех дней до сих пор ужасают. Мы собрали девять историй, каждая из которых могла бы стать сюжетом для фильма. Увы, все это случилось на самом деле.

Ядерный загар

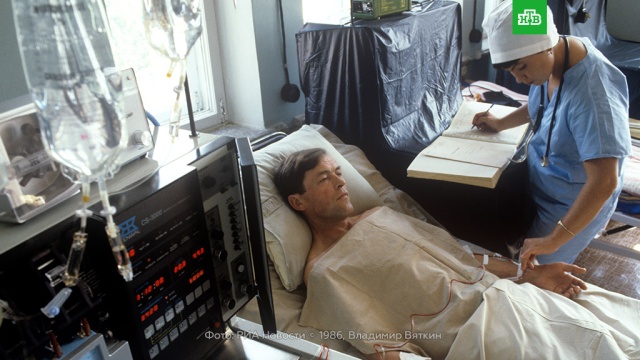

Одна из страшных примет того времени люди с «ядерным загаром». Те, кому не повезло схватить большую дозу радиации, удивлялись, почему кожа вдруг стала бурого цвета, даже под одеждой. Тело уже было повреждено интенсивным излучением. Не все догадывались об опасности: в день аварии многие и вовсе специально загорали на крышах и на речке возле АЭС, а солнце усиливало действие радиации.

Из рассказа очевидца: «Сосед наш, Метелев, часов в одиннадцать полез на крышу и лег там в плавках загорать. Потом один раз спускался попить, говорит загар сегодня отлично пристает! И бодрит очень, будто пропустил сто грамм. К тому же с крыши прекрасно видно, как там реактор горит… А в воздухе в это время было уже до тысячи миллибэр в час. И плутоний, и цезий, и стронций. А уж йода-131! Но мы-то этого не знали тогда! К вечеру у соседа, что загорал на крыше, началась сильная рвота, и его увезли в медсанчасть, потом дальше в Киев. И все равно никто не заволновался: наверное, перегрелся мужик. Бывает…»

Врачи, которые принимали первых облученных, именно по «ядерному загару» определяли наиболее пострадавших.

Невидимая смерть

Авария на ЧАЭС застала всех врасплох. Никто не знал толком, как реагировать на бедствие подобного масштаба. Власти не только скрывали полную информацию, но и сами оказались не способны быстро и адекватно оценить обстановку. В стране не существовало системы, которая отслеживала бы в реальном времени информацию о радиационном фоне на обширных территориях.

Поэтому в первые дни после аварии люди, уже находящиеся в зоне поражения, еще не знали об опасности.

Из рассказа очевидца: «26 апреля в Припяти был день как день. Я проснулся рано: на полу теплые солнечные зайчики, в окнах синее небо. На душе хорошо! Вышел на балкон покурить. На улице уже полно ребят, малыши играют в песке, старшие гоняют на велосипедах. К обеду настроение стало и вовсе веселым. И воздух стал ощущаться острее. Металл не металл в воздухе… что-то кисленькое, как будто батарейку от будильника за щекой держишь».

Из рассказа очевидца: «Группа соседских мальчишек поехала на велосипедах на мост, откуда хорошо был виден аварийный блок: хотели посмотреть, что там горит на станции. У всех этих ребятишек потом была тяжелая лучевая болезнь».

Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано 28 апреля. Как потом объяснял Михаил Горбачёв, праздничные первомайские демонстрации в Киеве и других городах решили не отменять из-за того, что руководство страны не обладало «полной картиной случившегося» и опасалось паники. Люди с шариками и гвоздиками гуляли под радиоактивным дождем. Только 14 мая страна узнала об истинных масштабах катастрофы.

Гибель первых пожарных

О серьезности ЧП на четвертом энергоблоке не знали и пожарные, которые первыми прибыли на вызов. Они понятия не имели, что дым, поднимающийся над горящим реактором, чрезвычайно опасен.

Они шли на смерть, не понимая этого. Мощность излучения от обломков из активной зоны была около 1000 рентген в час при смертельной дозе в 50. Плохо пожарным стало почти сразу, но они списывали это на дым и высокую температуру, о радиации никто не думал. Но потом они стали терять сознание.

Когда в медсанчасть Припяти доставили первую группу пострадавших, у них был очень сильный «ядерный загар», отеки и ожоги, рвота, слабость. Почти все первые ликвидаторы погибли. Хоронить героев пришлось в запаянных гробах под бетонными плитами настолько радиоактивны были их тела.

Заглянуть в жерло реактора

Сразу после взрыва работники АЭС еще не понимали, что именно произошло. Необходимо было найти место ЧП и оценить разрушения. В реакторный зал отправили двух инженеров. Не подозревая об опасности, они подошли к месту взрыва и увидели, как из жерла разрушенного реактора бьет красный и голубой огонь. На людях не было ни респираторов, ни защитной одежды, но они бы и не помогли излучение достигало 30 тысяч рентген в час. От него жгло веки, горло, перехватывало дыхание.

Через несколько минут они вернулись в зал управления, но были уже загорелые, словно месяц жарились на пляже. Оба вскоре умерли в больнице. Но их рассказу о том, что реактора больше нет, сначала не поверили. И лишь потом стало ясно, что реактор бесполезно охлаждать надо тушить то, что от него осталось.

Убрать графит за 40 секунд

Когда взорвался четвертый энергоблок, куски ядерного топлива и графита из реактора разбросало по округе. Часть упала на крышу машинного зала, на третий энергоблок. У этих обломков был запредельный уровень радиации. В некоторых местах можно было работать не более 40 секунд иначе смерть. Техника не выдерживала такого излучения и выходила из строя. А люди, сменяя друг друга, лопатами счищали с крыши графит.

Из рассказа очевидца: «Нам открылся вид на 4-й энергоблок сверху. Зрелище было невероятное! Поймите, энергоблок парил! Это выглядело так, будто весь воздух над ним дрожал. И запах такой был… Как озоном пахло. Как будто в медкабинете после кварцевания. Это необъяснимо».

Трое героев спасли мир

Через несколько дней после взрыва выяснилось, что активная зона разрушенного реактора все еще плавится и медленно прожигает бетонную плиту. А под ней находится огромный резервуар с водой. Если бы поток расплавленного металла соприкоснулся с ней, произошел бы гигантский радиоактивный взрыв в воздух должны были попасть десятки тонн ядерного топлива. Последствия трудно вообразить, но специалисты считают, что заражена была бы большая часть Европы.

Любой ценой нужно было добраться до запорных клапанов и открыть их. Вызвались три водолаза: Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. Они знали, что это, скорее всего, будет стоить им жизни, но все равно отправились к реактору по колено в радиоактивной воде и осушили бассейн. Все, о чем они попросили перед тем как уйти на смерть, это позаботиться о семьях после их гибели.

Но героям удалось выжить! Они захватили с собой шесть дозиметров и постоянно сверяли показания так они сумели обойти самые опасные участки, никто не получил смертельной дозы.

«Ангелы Чернобыля»

Одна из самых сложных миссий на ЧАЭС досталась летчикам. Они должны были потушить раскаленные графитовые стержни внутри реактора. Вертолеты совершили сотни полетов над активной зоной и сбросили тысячи мешков свинца, песка, глины, доломита и бора. Летчики зависали над реактором на высоте всего 200 метров. А снизу бил жар и поднимался конус радиоактивного дыма.

При этом ни у вертолетов, ни у людей внутри не было должной защиты и приспособлений для сброса груза. Защищались как могли в салоне выстилали свинцом пол, оборачивали им сиденья. Многих летчиков рвало уже после двух-трех вылетов, мучил кашель, а во рту чувствовался вкус ржавого железа.

Из рассказа очевидца: «У многих кожа приобретала нездоровый загар это были первые признаки лучевой болезни. Про себя могу сказать одно: я ничего не ощущал, только очень большую усталость. Мне все время хотелось спать».

Из рассказа очевидца: «Я все время подчеркиваю, что это не было приказом. Но и добровольным решением это назвать сложно. В Чернигове нас построили и рассказали, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, что ветер идет на Киев, а там старики и дети. И предложили тем, кто не желает участвовать в спасательной операции, выйти из строя. Для боевых офицеров это запрещенный прием. Конечно, никто не вышел».

Летчиков, которые гасили реактор, прозвали «ангелами Чернобыля». Им удалось подавить главный очаг радиационного заражения. После ликвидация пожара в реакторе уже можно было приступить к работам на земле.

Кладбище фонящей техники

В Чернобыль везли много техники она очень быстро набирала радиацию и выходила из строя. Работать на такой было нельзя. Брошенные машины собирали в специальных отстойниках. Некоторые образцы «светились» на запредельном уровне например, немецкий радиоуправляемый кран, которым собирали с реактора «фильтры-промокашки». И те самые вертолеты, что зависали над аварийным реактором, поглощая смертельные дозы радиации. А также облученные автобусы, грузовики, пожарные машины, скорые, БТРы, экскаваторы их оставили ржаветь на кладбищах мертвой техники.

Неизвестно, что собирались с ней сделать позже, но до машин добрались мародеры. Они растащили сначала двигатели, а затем фурнитуру и корпуса. Запчасти продавали потом на авторынках. Многое ушло на металлолом. Эти свалки поражали своими размерами, но со временем почти вся фонящая техника «испарилась» смертоносное излучение никого не остановило.

Рыжий лес

Одно из самых загадочных и страшных мест зоны Рыжий лес. Когда-то он был обычным сосновым, разделял атомную станцию и город Припять. По нему ходили туристы, местные жители собирали грибы и ягоды. В ночь аварии этот лес первым принял на себя радиоактивный удар его накрыло облако из разрушенного реактора. Ветер дул в сторону Припяти, и если бы не этот живой заслон, город получил бы страшную дозу облучения.

Десятки гектаров леса как губка вобрали в себя радиоактивную пыль: у сосен более плотная крона, чем у лиственных деревьев, и они сработали как фильтр. Уровень радиации был просто чудовищным 500010000 рад. От такого смертоносного излучения хвоя и ветки приобрели ржаво-рыжий оттенок. Так лес и получил свое прозвище. Ходили слухи, что по ночам радиоактивные деревья Рыжего леса светились, но достоверных сведений на этот счет нет.

Из рассказа очевидца: «У меня кроссовки были „Адидас“, в Твери сделанные. Я в них в футбол играл. Так я в этих тапочках через „рыжий лес“ ходил в промзону станции, чтобы сократить путь. После Чернобыля еще год в них мяч гонял, а потом академик знакомый попросил кроссовки померить на предмет радиации. И не вернул… Их забетонировали».

Рыжий лес решено было уничтожить он был слишком опасен. Ведь мертвые сухие деревья могли вспыхнуть в любой момент и радиация снова оказалась бы в воздухе. Деревья спилили и захоронили в грунте. Позже на этом месте высадили новые сосны, но прижились не все уровень радиации здесь все еще слишком высок.

Источник