Глицин

Глицин (аминоуксусная кислота) — аминокислота, которая регулирует обменные процессы в центральной нервной системе, относится к нейромедиаторам (участвует в передаче нервного импульса). Название происходит из греческого языка от слова «glykys», что обозначает «сладкий», так как глицин имеет сладковатый вкус, подобный глюкозе.

Глицин является предшественником ряда важных метаболитов, отвечает за процессы защитного торможения, снижает психоэмоциональное напряжение и улучшает работоспособность головного мозга. Связываясь со своими рецепторами, он тормозит выделение нейромедиаторов, которые передают возбуждающий импульс в ЦНС.

Глицин обнаруживается в составе белков, из которых состоят ткани организма. Каждая третья аминокислота в коллагене является глицином. Существенная доля глицина синтезируется в нервной ткани. В среднем, человеческий организм синтезирует около 45 г глицина в день. С пищей поступает всего 3–5 г вещества.

- Уменьшение раздражения и нервного напряжения.

- Повышение когнитивной работоспособности.

- Участие в обменных процессах.

- Очищение от токсинов.

- Налаживание сна.

- Уменьшение перепадов артериального давления.

- Абсорбция и переваривание жирорастворимых витаминов.

- Регуляция уровня глюкозы в крови.

- Восстановление тканей.

- Выработка гемоглобина.

Вещество также выполняет антиоксидантную и противовоспалительную функции. Острый недостаток глицина может приводить к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ.

Глицин применяют в качестве успокоительного средства, для регуляции сна, при повышенных стрессовых нагрузках, для налаживания кислородного обмена в головном мозге и улучшения памяти и когнитивных функций (в качестве ноотропа).

Его также назначают в качестве восстановительного средства после токсических воздействий на ЦНС и как противосудорожное.

Естественным образом получить глицин можно, употребляя белковую пищу: мясо, молочные продукты, яйца, орехи, гречневую и овсяную крупы, соевые бобы, тыквенные семена. Однако полученной дозы может не хватать.

Вещество в виде БАД хорошо всасывается в ЖКТ и усваивается организмом, поступает в кровь, а затем в головной мозг, не накапливается в тканях.

Средняя суточная доза глицина – 60 г. Этого количества достаточно для улучшения когнитивных функций. Для стабилизации сна достаточно и меньших доз.

Для улучшения настроения и в качестве успокоительного глицин особенно эффективен в сочетании с витаминами группы В.

Источник

Про Глицин

Глицин – это аминокислота, которая синтезируется в организме человека и участвует в обмене веществ всех клеток. Поэтому Глицин хорошо переносится даже новорожденными детьми. Он также регулирует обмен веществ, и он же – субстрат для получения клеткой энергии.

В некоторых случаях собственное производство глицина организмом не обеспечивает потребностей мозга. Особенно это актуально при болезни или стрессе. Чтобы справиться с этими нагрузками, можно принимать препарат Глицин – он поможет организму более эффективно синтезировать собственную аминокислоту.

Как работает Глицин

Как только глицин проникает в клетку, он включается в метаболические процессы. Глицин усиливает активность клеточного дыхания, способствует повышению эффективности использования кислорода, и таким образом уменьшает негативный эффект при гипоксии. Именно поэтому он рекомендован при инсульте: аминокислота глицин помогает сохранить больше жизнеспособных нейронов и значительно уменьшить разрушительные последствия мозговой катастрофы.

Как принимать Глицин

Препарат выпускается в таблетках, которые необходимо держать под языком до полного растворения. Этот способ приема называется сублингвальный. Если под языком держать не получается, можно поместить таблетку за щеку – это трансбуккальный способ приема.

При проблемах с памятью, высокой умственной нагрузке, бессоннице, тревожности, хронической усталости и стрессе Глицин назначают по 1 таблетке 2-3 раза в день, курсом две недели. При необходимости можно продлить лечение до 30 дней.

При ишемическом инсульте в первые 6 часов рекомендовано принять сразу 10 таблеток Глицина под язык до полного растворения, а в дальнейшем принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки, курс лечения – до 30 дней.

Глицин детям

Детям глицин назначают при нарушениях развития, расстройствах нервной системы, при повышенной возбудимости, тревожности, страхах, проблемах с учебой, задержке умственного развития, СДВГ и сложном переживании возрастных кризисов.

Новорожденным и детям до трех лет назначают по 0,5 таблетки 2-3 раза в сутки, с трех лет – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Курс лечения –10-14 дней, и может быть увеличен до одного месяца.

Источник

Препараты для улучшения работы мозга

Работоспособность мозга зависит от его кровоснабжения. Из крови орган получает столь необходимый кислород. Если его не хватает, человек страдает от нарушений когнитивных функций. В условиях экстремальных нагрузок, требующих повышенной умственной активности, естественных ресурсов не хватает, и мозг требует подпитки. При наличии проблем с кровообращением эта потребность многократно возрастает.

В такой ситуации помогают препараты для повышения мозговой активности. Мы разберемся, как они действуют, кому их следует принимать и как их правильно выбрать.

Ноотропы: что это такое?

Ноотропы – это группа средств для улучшения высших функций головного мозга. Она объединяет в себе:

- лекарства для нормализации мозгового кровоснабжения;

- стимуляторы мозга, активизирующие умственную деятельность;

- средства для компенсации неврологического дефицита;

- витамины, усиливающие сопротивляемость центральной нервной системы к неблагоприятным факторам.

Им ошибочно приписывают несуществующее действие – развитие интеллектуальных способностей у детей и взрослых. Это заблуждение. От приема таблетки никто умнее не становится. Но если высшие психические функции начинают угасать, их можно вернуть на прежний уровень. Для этого нужно устранить причину – переутомление, гипоксию или иные мозговые нарушения. В этом и заключается назначение ноотропных препаратов.

Принцип действия препаратов для улучшения памяти

Для повышения активности ЦНС имеют значение и такие терапевтические эффекты этих препаратов:

- ускорение утилизации глюкозы;

- усиление белкового синтеза;

- улучшение обмена нуклеиновых кислот;

- воздействие на моноаминергическую систему (активизация выработки адреналина, дофамина и серотонина);

- стимулирование холинергической системы во избежание когнитивных нарушений (в частности снижения декларативной памяти).

Цель приёма ноотропов – в улучшении мозгового кровообращения и нормализации метаболических процессов в нервных клетках. Параллельно повышается скорость образования нейронных связей и наращивается их число. Это и приводит к активизации мозговой деятельности. То есть на фоне лечения нарушений ноотропы действуют как стимуляторы работы самого органа.

Что дает человеку повышение активности головного мозга

Ноотропы называют стимуляторами познавания. Прием таких лекарств или витаминов усиливает способности к обучению за счет комплексной активизации работы ЦНС:

- улучшения памяти;

- повышения концентрации внимания;

- усиления восприятия;

- обеспечения ясности сознания;

- предотвращения психического истощения;

- снижения возбудимости;

- преодоления астении (нервно-психической слабости).

В зависимости от действующего вещества, могут наблюдаться дополнительные эффекты. Одни обладают седативным действием, другие помогают выйти из депрессии. Есть лекарства, помогающие отрегулировать режим сна и бодрствования.

Стимуляторы активности головного мозга нередко объединяют в одну группу с нейропротекторами. Они защищают орган от тяжелых последствий нарушений кровообращения, препятствуют разрушению клеток, помогают притормозить деменцию.

Показания к приему

Ноотропные средства назначаются при диагностировании нарушений мозговой деятельности. Они могут быть связаны с травмами головы, проблемами с кровообращением, интоксикацией. Чаще всего ноотропы выписывают при:

- кислородном голодании тканей мозга;

- когнитивных расстройствах (ухудшении памяти, снижении способности к концентрации внимания);

- вегетососудистой дистонии;

- энцефалопатии;

- интоксикации ЦНС (включая алкогольную);

- нейроинфекциях;

- депрессии;

- астении;

- неврозах.

В этих случаях речь идет о лекарственных препаратах. Для повышения умственной работоспособности можно обойтись хорошим витаминным комплексом.

Детям и подросткам ноотропы помогают при синдроме дефицита внимания и задержке интеллектуального развития. Для пожилых людей они являются оружием против деменции (включая вызванную болезнью Альцгеймера).

Противопоказания к приему

Ноотропы считаются одними из самых безопасных лекарств. Абсолютных противопоказаний к их приему нет. Хотя врачи не рекомендуют употреблять их, если не диагностировано какое-либо нарушение мозговой активности. Не выписывают их беременным и младенцам.

Отдельные препараты имеют побочные эффекты. Их нежелательное появление и может стать относительным противопоказанием к приему. Сюда относят:

- повышение артериального давления;

- головокружения;

- расстройство сна (чаще – бессонница, реже – сонливость в течение дня);

- двигательное беспокойство;

- тошнота;

- кожный зуд;

- раздражение слизистых оболочек.

Так, если у человека наблюдается психомоторное возбуждение, лекарство для мозговой активности может лишь усугубить ситуацию. Сонливость проявляется не у всех. Перед тем как садиться за руль, стоит понаблюдать за своим состоянием после приема медикаментов.

Группы средств для улучшения работы мозга

Пирацетам был первым в мире ноотропом. Его разработали еще в 1963 году как замену психостимуляторам, выигрывающую за счет отсутствия побочных эффектов. Это вещество стало родоначальником группы рацетамов, улучшающих память.

В категории ноотропов также можно найти:

- корректоры нарушений мозгового кровообращения;

- производные диметиламиноэтанола, помогающие усваивать кислород и улучшающие мыслительные навыки;

- производные пиридоксина (витамина B6), нормализующие метаболизм в нейронах и стабилизирующие работу ЦНС;

- нейропептиды, способствующие формированию долговременной памяти.

Нейропротекторы иногда отождествляют с ноотропами, но между ними есть различие. Нейропротекторы – это препараты смешанного действия. Они имеют более широкий спектр эффектов.

Рейтинг лучших препаратов для улучшения работы мозга

Несмотря на большой выбор препаратов ноотропного действия в аптеках, среди них есть прочно утвердившиеся лидеры. В первую очередь это упомянутый Пирацетам. Его выпускают в форме таблеток, капсул и инъекций.

Но есть еще много хороших средств аналогичного действия. Они отличаются действующими веществами и доминирующими эффектами. В первую пятерку вместе с Пирацетамом входят:

| Глицин | Одноименная аминокислота, помогающая справляться с проявлениями вегетососудистой дистонии и умственными перегрузками. |

| Кавинтон | Цереброваскулярный корректор винпоцетин, восстанавливающий кровообращение и нивелирующий последствия гипоксии. |

| Фенотропил | Психостимулятор, способствующий улучшению концентрации внимания, повышению работоспособности, легкий транквилизатор. |

| Семакс | Нейропептид, активизирующий процессы обучения и помогающий адаптироваться к недостатку кислорода. |

Витамины для улучшения работы мозга

Если серьезных нарушений в работе мозга не выявлено, злоупотреблять лекарствами не стоит. Решить задачу повышения концентрации внимания или способности к обучению можно с помощью витаминов:

- бета-каротина, защищающего нейроны от преждевременного старения;

- B1, нейропротектора, поддерживающего хорошую память и ясность сознания;

- B6, поддерживающего концентрацию и предотвращающего депрессию;

- B9, прием которого является профилактикой инсульта;

- B12, недостаток которого повышает риск болезни Альцгеймера;

- C, замедляющего дегенеративные процессы;

- K, ускоряющего обработку поступающих в мозг сигналов.

Чудесной таблетки, которая разом решит все проблемы когнитивной сферы, не существует. Но правильно выявленная причина нарушений позволяет подобрать подходящее средство для их коррекции.

Источник

Глицин: часть 2. Нейромедиатор и мем

17 августа 2018

Глицин: часть 2. Нейромедиатор и мем

Глицин имеет славу суперсредства для улучшения памяти и интеллекта. Похожими свойствами наделен препарат NZT из фильма «Области тьмы».

Автор

Редакторы

Сегодня мы продолжим разговор о глицине. В этот раз он предстанет как незаметный труженик нервной системы. Глицин — это самая простая аминокислота. Берем два атома углерода, соединяем с одним атомом азота, потом осторожно добавляем два атома кислорода и в конце добавляем протонов, чтобы занять свободные электронные связи (не надо забывать, дорогие молекулярные кулинары, что между одним атомом углерода и кислорода есть двойная связь). Это соединение, несмотря на свою простоту, много значит для нашего организма.

Такой же тормоз, как и ГАМК

Глицин — не только аминокислота, но и нейромедиатор, который выделяется в головном и спинном мозге. Нейромедиатор — это вещество, которое передает сигнал от нейрона к нейрону: один нейрон его «выплевывает», а другой — «ловит» на специальный белок, рецептор. В спинном и головном мозге глицин — тормозной медиатор. На уровне спинного мозга он за счет тормозной функции обеспечивает нормальную двигательную активность и вовлечен в процесс ноцицепции — восприятия боли.

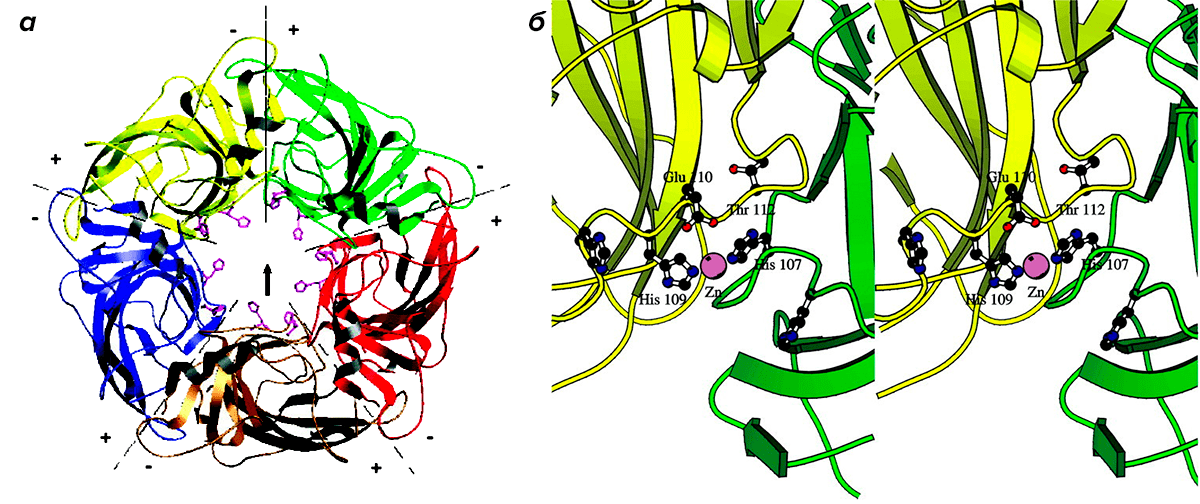

Но нас интересуют не только сами нейромедиаторы, но и точки их приложения — специфические рецепторы. От расположения рецепторов к нейромедиатору в нервной системе, от того, запускают они потенциал действия или препятствуют его возникновению, зависит функция нейромедиатора в головном мозге. Глициновый рецептор — это белковый канал в мембране нейрона, который при активации начинает пропускать ионы хлора внутрь клетки (рис. 1), в результате чего клетка «затормаживается», становится менее восприимчива к возбуждающим сигналам [1]. Рецепторы к глицину могут быть собраны из четырех типов α-субъединиц и одного типа β-субъединиц.

Рисунок 1. Структура глицинового рецептора. На панели а показаны пять субъединиц, составляющих ионный канал. На панели б можно увидеть интерфейсы между субъединицами, в которых участвуют ионы цинка.

Рецепторы, которые получаются при комбинации четырех α1-субъединиц и β-субъединицы (α1-рецепторы), вызывают в нервных клетках быстрое подавление электрической активности. Это основные тормозные глициновые рецепторы в мозге взрослого человека.

Бóльший интерес вызывает то, как работают глициновые рецепторы в развивающемся мозге млекопитающих, в том числе человека. В мозге эмбриона глицин, как и ГАМК, является не тормозным, а возбуждающим нейромедиатором. Когда глицин связывается с описанным выше α1-рецептором, а также α2-рецептором, состоящим из четырех α2-субъединиц и одной β-субъединицы, из нейронов в межклеточное пространство начинает поступать поток ионов хлора. Все дело в том, что во внутриклеточном пространстве нейронов в эмбриональном периоде концентрация отрицательно заряженных ионов хлора выше, чем снаружи мембраны [2]. Итогом движения ионов внутрь клетки становится деполяризация мембраны, и на ней возникает потенциал действия. В «зрелом» же мозге концентрация ионов хлора снаружи клетки выше, чем внутри нее. Открытие хлоридных каналов приводит к тому, что ионы хлора устремляются внутрь нейрона, что вызывает снижение электрической активности, подавление потенциала действия, то есть торможение.

Работа глициновых рецепторов связана с процессами миграции нервных клеток в мозге зародыша. Обнаружено, что количество глициновых рецепторов по сравнению с другими нейронами в три раза больше на клетках Кахаля—Ретциуса, отвечающих за миграцию нейронов. В зрелом возрасте выделение глицина этими клетками приводит к торможению активности близлежащих нервных клеток. Экономная природа использует один и тот же инструмент для двух процессов, протекающих в разные периоды жизни организма.

«Переключение» с возбудительной функции на тормозную протекает постепенно, «от хвоста к голове»: в первую очередь «переключение» происходит в спинном мозге, а потом движется вверх по центральной нервной системе (табл. 1) [2], [3]. Последним отделом мозга, в котором глицин «переключается» с активирующего режима на тормозной, становится кора больших полушарий. После рождения глицин активно вырабатывается в коре, гиппокампе и таламусе. Соотношение между типами рецепторов к глицину мало меняется. Число α1-рецепторов начинает незначительно снижаться, а количество α2-рецепторов остается практически на прежнем уровне. Последние обеспечивают более медленные электрические и метаболические изменения в нервных клетках. В зрелом мозге рецепторы к глицину обнаруживаются в спинном мозге, гиппокампе, мозжечке и таламусе, где оказывают преимущественно тормозное влияние на нейроны.

| Отдел нервной системы | Срок «переключения» |

|---|---|

| Спинной мозг | Непосредственно после рождения |

| Ствол мозга | 3 день после рождения |

| Мозжечок | 7 день после рождения |

| Гиппокамп | 7–12 день после рождения |

| Кора | 16 день после рождения |

Глицин очень похож на ГАМК по своей нейромедиаторной «судьбе» [4]. Оба в эмбриональном периоде являются возбуждающими нейромедиаторами. Они «тренируют» развивающийся мозг, дают ему нагрузки в безопасном режиме. Затем, после рождения, происходит их постепенное «переключение» с активирующей на тормозящую деятельность. При этом в одних частях нервной системы «переключение» по глицину происходит раньше, чем в других. Конечно, эти данные получены в исследованиях на крысах, но надо полагать, что и к людям они применимы.

Много значит хорошо

Глицин настолько добрый нейромедиатор, что готов связываться не только со своими рецепторами, но и, например, с рецепторами к глутамату (NMDA-рецепторы). На глутаматных рецепторах есть сайт связывания глицина (glycine modulatory site, GMS). Его активация необходима для нормального функционирования глутаматного рецептора: без небольшого количества глицина глутамат не сможет вызвать деполяризацию клеточной мембраны.

Недостаточное число глутаматных рецепторов или их неспособность полноценно выполнять свою функцию (гипофункция) — одно из объяснений патогенеза шизофрении [5]. У этого есть прямые и косвенные подтверждения. Известно, что кетамин, анестетик, блокирующий NMDA-рецепторы, может вызвать симптомы, сходные с шизофреническими [6]. При некоторых аутоиммунных поражениях нервной системы образуются антитела к NMDA-рецепторам. В таких случаях возникает схожая с шизофренией клиническая картина [7].

При шизофрении наблюдаются изменения синтеза глутаматных рецепторов: происходит снижение их числа, что приводит к нарушению глутаматной трансмиссии [8]. У пациентов с шизофренией также уменьшено количество D-серина — прямого природного агониста GMS [8]. Методами генной инженерии ученые вывели мышей, у которых не работает серин-рацемаза — фермент, превращающий L-серин в D-серин, другой оптический изомер [9]. У таких мышей недостаточно активируются глутаматные рецепторы, а мозг по структурным и молекулярным изменениям становится похож на мозг пациента, страдающего шизофренией. Когнитивные способности подобных мышей тоже пострадали, в большей степени у самцов [10].

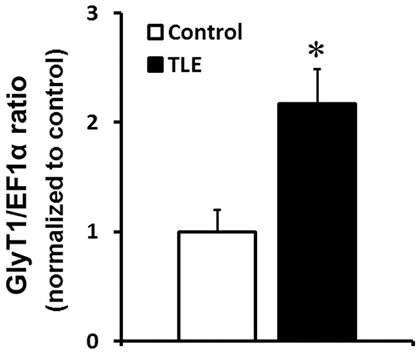

Рисунок 2. Избыточная экспрессия глицинового транспортера 1 типа обнаружена у пациентов с височной эпилепсией.

Другим заболеванием центральной нервной системы, к которому причастен глицин, является эпилепсия. Известно, что нарушения в структуре рецепторов к глицину связаны с повышением риска возникновения височной эпилепсии [11]. Кроме этого, в патогенезе эпилепсии задействован натрий-зависимый транспортер глицина — фермент, который удаляет глицин из синаптического и межклеточного пространства. Транспортеры 1 и 2 типов активно включаются в метаболизм глицина на уровне мозжечка и спинного мозга, но транспортер первого типа также работает в переднем мозге, в больших полушариях [12]. Там он усиленно производится в глиальных клетках возле глутаматных синапсов [13].

При височной эпилепсии важную роль играет электрическая активность гиппокампа. Высвободившись в межнейронное пространство в концентрации 10 наномоль, глицин связывается с глутаматными рецепторами в области гиппокампа и активирует их, о чем уже рассказывалось выше [14]. При высвобождении в бóльшем количестве (100 наномоль) в области глицинового синапса в нервной клетке происходит торможение [15]. Избыточный синтез глицинового транспортера 1 типа, который наблюдается у пациентов с височной эпилепсией, может привести к снижению концентрации глицина в гиппокампе (рис. 2) [15]. Это способно вызвать избыточную активацию глутаматной системы мозга, возникновение повышенного возбуждения в нервной системе и развитие эпилептических припадков.

Лекарство из мемов

Глицин большинству из нас известен не как нейромедиатор, а как маленькие сладкие таблеточки, которые пьются «от нервов» и «для памяти». В этой форме глицин стал героем мемов сообществ «ВКонтакте» (рис. 3). Пользователи издевательски представляют его в виде панацеи от психических расстройств и жизненных проблем, и сарказм тут очевиден. Думается, что его причина кроется в том, что люди, у которых есть значимые проблемы с душевным здоровьем, пытаются получить помощь от специалистов и не встречают должного понимания. От человека в белом халате они слышат советы вроде «Не нервничай», «Выпей валерьянки или глицина».

Рисунок 3а. Глицин стал героем мемов, особенно в тех сообществах, где собираются люди, в разной степени связанные с психофармакологией.

Рисунок 3б. Глицин стал героем мемов, особенно в тех сообществах, где собираются люди, в разной степени связанные с психофармакологией.

Возможно, люди заблуждаются, и глицин на самом деле работает? Для того чтобы разобраться в этом, надо обратиться к существующей медицинской практике. В России глицин рекомендуют использовать при комплексной терапии инсульта в дозе 0,7–1 г/сутки. При этом авторы рекомендаций не ссылаются на конкретные исследования, что, скорее, указывает, на повторение сложившейся практики, чем на научно обоснованный совет.

Можно обратиться к опыту зарубежной доказательной медицины — направлению клинических исследований, устанавливающих, насколько применяемые методы лечения эффективны и безопасны. Ведущей организацией в этой области является некоммерческая организация «Кокрейн». Ссылки на исследования этой организации являются хорошим аргументом в дискуссиях об эффективности медицинских вмешательств из-за ее независимости. Если на сайте «Кокрейн» в поиске ввести glycine («глицин»), то мы получим малообнадеживающий результат. На момент написания статьи (начало марта 2018 года) обнаружено 5 исследований эффективности глицина этим обществом. Только одно из них хоть как-то связано с работой нервной системы. Эта работа обсуждает возможности применения глутаматергических препаратов в лечении шизофрении.

Как уже говорилось выше, глицин связан с работой глутаматных рецепторов, а их нарушенная работа может приводить к возникновению симптомов шизофрении. В течение более 20 лет ученые пытаются использовать глицин в качестве лекарства при шизофрении [16]. В ходе этих исследований установили, что эффект в виде уменьшения выраженности симптомов шизофрении наступает, если глицин принимать в дозе 0,8 г/кг в день [17]. Если ваш вес равен 70 килограммам, то для достижения эффекта необходимо употреблять 56 граммов глицина в сутки. Обратимся к инструкции препарата от одного из производителей. Там написано, что его можно пить при самых разных состояниях, но максимальная доза (1 г в сутки) применяется при ишемическом инсульте. 1 грамм против 56 граммов — значительная разница, не правда ли?

Несмотря на большую важность глицина для развивающейся во внутриутробном периоде нервной системы, его ценность как лекарства крайне сомнительна и вряд ли эффективность обусловлена чем-то, кроме эффекта плацебо.

На этом наше знакомство с еще одним нейромедиатором закончено. «Биомолекула» и глицин благодарят вас за прочтение этого текста. 🙂

Источник