Показатели здоровья населения

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: возрастных, профессиональных и т.д.

Общественное здоровье отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» (Ю.П.Лисицин).

Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом.

Индекс общественного здоровья — соотношение здорового и нездорового образа жизни населения.

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии «здоровье для всех в XXI веке» выбрали такие показатели общественного здоровья: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первичной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в частности, % детей, родившихся с низкой массой тела (

Показатели естественного движения населения.Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, составляются на основании «Справки о рождении» и «Врачебном свидетельстве о смерти».

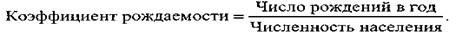

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 чел.:

Средний показатель рождаемости — 20-30 детей на 1000 чел.

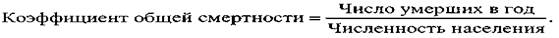

Показатель (коэффициент) общей смертности — число умерших в год на 1000 чел.:

Средний показатель смертности 13. 16 умерших на 1000 чел. Если смертность в старческом возрасте является следствием физиологического процесса старения, то смертность детей есть явление патологическое.

Детская смертность является показателем социального неблагополучия, неблагополучия здоровья населения.

Уровни детской смертности в течение 1-го года жизни также неравномерны: наиболее высокая смертность приходится на 1-й месяц жизни, а в 1-м месяце — на 1-ю неделю.

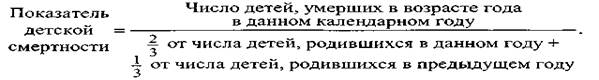

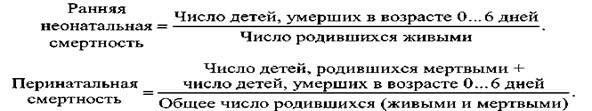

Особое внимание уделяется следующим показателям детской смертности (на 1000 чел.):

Термин «перинатальная смертность» означает смертность вокруг родов. Различают антанатальную смертность (до родов), интранатальную смертность (в родах), постнатальную смертность (после родов), неонатальную (в течение 1-го месяца жизни) и раннюю неонатальную (в течение 1-й недели жизни) смертности. Антанатальная и интранатальная смертности составляют мертворождаемость.

Основными причинами перинатальной смертности являются родовые травмы, врожденная аномалия развития, асфиксия и т.д. На уровень перинатальной смертности влияют следующие факторы: социально-биологические (возраст матери, ее состояние во время беременности, наличие абортов в анамнезе, число предыдущих родов и т.д.), социально-экономические (условия труда беременной, материальное положение, семейное положение, уровень и качество медицинской помощи беременным и новорожденным).

На показатели детской смертности, как показали исследования, влияют следующие группы факторов: социально-экономические и определяемый ими образ жизни, политика в области здравоохранения, охрана здоровья женщин и детей, специфические методы борьбы с детской смертностью, следующие из ее медико-социальных причин.

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья населения (смертность детей в возрасте до 1 года, рассчитываемая на 1000 рожденных живыми в течение одного года). Она определяет большую половину детской смертности, влияет на все демографические показатели. Низкий показатель младенческой смертности составляет 5. 15 детей на 1000 чел. населения, средний — 16. 30, высокий — 30. 60 и более.

Естественный прирост населения — разность между рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается снижение естественного прироста населения за счет снижения рождаемости.

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из определения, этот показатель рассчитывается по данным возрастной смертности с применением специальных таблиц смертности и статистических методик исчисления. В настоящее время высоким показателем считается 65. 75 лет и более, средним 50. 65 лет и низким 40. 50 лет.

Показателем постарения населения является доля лиц 60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, если такая возрастная категория составляет 20% населения и более, умеренным постарением — 5. 10%, низким — 3. 5%.

Показатели механического движения населения.Механическое движение населения — передвижение (миграция) отдельных групп людей из одного района в другой или за пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах отечества вследствие социально-экономической нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные процессы приняли стихийный характер, стали все более распространенными. Механическое движение населения оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. Вследствие передвижения значительных масс людей создается возможность распространения инфекций. Мигранты являются одним из основных объектов социальной работы.

Показатели заболеваемости.Различают собственно заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году и распространенность заболевания (болезненность) — заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т.д.

Показатели заболеваемости определяются соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. населения.

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении состояния здоровья населения. Заболеваемость изучается на основании анализа медицинской документации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт больных, выбывших из стационара; статистических талонов для регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение заболеваемости включает в себя также количественную (уровень заболеваемости), качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских осмотров и причинам смерти.

В настоящее время происходит преобразование структуры смертности и заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными заболеваниями были инфекционные (именно они составляли главную причину смертности населения), то сейчас преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с достижениями медицины в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д.

На первом месте по причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, затем онкологические заболевания, и, наконец, травмы. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидности.

Изменению характера заболеваемости способствует быстрое изменение образа жизни, приводящее к нарушению адаптации человека в окружающей среде. Возникла теория болезней цивилизации. Хронические неэпидемические болезни возникают потому, что цивилизация (в частности, урбанизация) приводит к бурному нарастанию темпов жизни, вырывает человека из привычных для него условий жизни, к которым он приспосабливался в течение многих поколений, и человек остается беззащитным перед темпами и ритмами современной жизни. В результате биологические ритмы человека, его способности к адаптации перестают соответствовать ритмам социальным, т.е. современные заболевания, например сердечно-сосудистые, сторонники теории болезней цивилизации рассматривают как выражение неприспособленности к среде существования. Одна из важнейших задач социального работника — совершенствование медико-социальной адаптации, иными словами, косвенным образом деятельность социальных работников способствует снижению заболеваемости хроническими неэпидемическими заболеваниями.

Показатели инвалидности.Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, последствиями травм, приводящих к ограничению жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются путем регистрации данных медико-социальной экспертизы.

Показатели физического развития.Физическое развитие — показатель роста и формирования организма — зависит не только от наследственности, но и от социальных условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем антропометрических и физиометрических измерений роста, массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, отложений жира, уровня артериального давления, жизненной емкости легких. На основании полученных данных устанавливают стандарты физического развития для каждой возрастно-половой группы. Стандарты служат для индивидуальной оценки физического развития, которая проводится на медицинских осмотрах.

Уровень физического развития тесно связан с климатогеографическими условиями и различными этническими группами, для чего создаются местные стандарты. Массовые из года в год повторяющиеся медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях физического развития, а следовательно, и об изменениях здоровья населения.

Ускоренные темпы физического развития называются акселерацией. Акселерация наблюдается уже в период внутриутробного развития плода. В дальнейшем продолжается ускорение темпов роста массы тела, раннее половое созревание, раннее окостенение скелета. Акселерация накладывает свой отпечаток на развитие организма более старшего возраста, на проявление заболеваний в старшем возрасте. Есть предположение, что акселерация способствует вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.

Источник

Здоровье нации – показатель состояния российского общества

Известно, что на социально-экономическое развитие любой стра — ны, в том числе и России, существенное влияние оказывает состоя — ние здоровья (взрослого) населения, динамика которого, в свою оче — редь, отражает существующие социально-экономические проблемы. В нашей стране за годы проводимых «реформ» состояние здоровья населения, являющееся основой национальной безопасности, ката — строфически ухудшилось.

В России наблюдается стремительный рост сердечно-сосудистых, онкологических, психических, токсических, аллергических и других заболеваний, а также новорожденных с генетическими дефектами.

Увеличивается общая смертность, а детская продолжает оставаться на высоком уровне.

Обесценивание человеческой жизни приводит к росту убийств – около 40 тысяч, зарегистрированных только в 2001 г. Это более чем в два раза превышает число убитых советских военнослужащих (13 ты — сяч) в Афганистане за 10 лет. Это превышает число убитых россий — ских военных в Чечне354 . Деструктивные процессы в обществе спо — собствуют увеличению количества самоубийств. Рост суицида вывел Россию фактически на одно из первых мест, что позволило ВОЗ при — знать ее страной, находящейся в состоянии вялотекущей чрезвычай — ной ситуации. Причем Россия вышла на первое место по числу само- убийств среди подростков.

В России наблюдается рост алкоголизма. Согласно экспертам ВОЗ, критическим индикатором является 8 литров на душу населения, по — сле чего наступают необратимые генетические изменения. В России употребление алкоголя в расчете на душу населения достигло 19 л, что превысило уровень, определяемый ВОЗ как опасный. Думается, что происходящие процессы свидетельствуют об алкоголизации россий — ского общества, что ведет к подрыву генофонда нации.

Еще большую тревогу вызывает распространение наркомании в

России, которая из «страны-транзита» стремительно превращается в

«страну-потребителя» наркотиков как растительного, так и синтети — ческого происхождения. По нормам ВОЗ, если доля наркоманов в общей структуре населения той или иной страны достигает 7 и более процентов, то в данной стране возникают необратимые процессы деградации и дегенерации населения. Несмотря на то, что официаль — ная статистика реальной вовлеченности в наркоманию существенно занижена, даже по имеющейся информации в России цифры нарко-

мании приближаются к 7%. Это считается чертой, за которой иска — жается генофонд355 . Разрушающее воздействие наркомании и нарко — тизма распространяется на все слои общества: «Бедные пытаются с помощью наркотиков преодолеть безысходность своего бытия; для представителей средних слоев наркомания наиболее губительна для молодежи, которая не способна выполнить роль потенциальных на — следников; в сфере элиты наркомания подрывает деловой дух, столь необходимый в конкурентной борьбе, а также порождает корысть, кор — румпированность и безвластие. Т. е. наркомания и наркотизм разруша — ет социальную структуру на всех уровнях»356 . Таким образом, нарко — мания становится привычной чертой образа жизни россиян, представ — ляя новую глобальную угрозу национальной безопасности России.

Самые серьезные опасения в России вызывает ситуация в облас- ти рождаемости. Фактически уже с 1970-х г. в мире в целом наблюда — ется снижение коэффициента рождаемости. При этом, правда, в раз — личных странах существовал значительный разрыв между наиболее вы — сокими и наиболее низкими коэффициентами рождаемости. В то же время характерной чертой демографической ситуации в развитом мире является «неуклонное снижение рождаемости, отрицательный прирост населения»; одновременно снижение показателей смертности.

Показательно, что уровень рождаемости в России (несмотря на некоторый рост его за последние четыре года), является самым низ-

ким в Европе и почти на 40% ниже для простого численного замеще — ния поколений родителей их детьми (около 1/3 детей в среднем на одну женщину). Причем в нашей стране рождается менее 30% здоро — вых детей (т. е. лишь один ребенок из 1000 – абсолютно здоровый, а, по прогнозам, их доля к 2015 г. может сократиться до 15–20%). Т. е., наблюдается понижение полноценности новорожденных. Фактиче — ски проблемы здоровья перемещаются с группы престарелых в груп — пу детей, что противоречит естественному процессу жизни. Неуди — вительно, что среди детей школьного возраста более 40% страдают хроническими заболеваниями. Специалисты констатируют, что про — исходит снижение здоровья каждого последующего поколения, что чревато снижением качества человеческого потенциала всей нации на длительной перспективе. «Самое неприятное то, – пишет дирек — тор Института проблем народонаселения Н. М.Римашевская, – что мы попадаем в некоторую “социальную воронку”. Она возникает в связи с тем, что больные матери рожают больных детей, а эти боль — ные дети рожают своих больных детей. И так далее»357 . т. е. возникает

своеобразная «воронка» ухудшения состояния здоровья нации, из

которой непросто выбраться даже через несколько поколений.

В настоящее время, по данным ООН, Россия (наряду с такими странами, как Бельгия, Болгария, Голландия, Германия, Испания, Италия) занимает одно из последних мест по показателю естествен — ного прироста и входит в десятку стран с самой низкой рождаемос — тью. Причем младенческая смертность, являющаяся важнейшим со — циальным индикатором, продолжает оставаться на очень высоком уровне. Детская смертность в стране примерно в два раза выше, чем в развитых странах.

Наиболее наглядно ухудшение состояния человеческого потен- циала и здоровья нации выражается в сокращении продолжительно — сти жизни. Как известно, средняя продолжительность жизни являет — ся важнейшим интегральным показателем, рекомендованным ВОЗ в качестве критерия состояния здоровья и уровня жизни населения. По данным ООН, в начале 1980-х гг. средняя продолжительность жизни в развитых странах составляла 73 года, а в наименее развитых – око — ло 50 лет. Причем средняя продолжительность жизни женщин была гораздо выше, чем мужчин, и составляла соответственно: для муж — чин около 70 лет, для женщин – 78 лет. Для слаборазвитых стран в той или иной степени были характерны те же пропорции, хотя их аб — солютные величины, конечно, были значительно меньше.

В целом в мире продолжительность жизни продолжает возрас- тать, что влечет за собой, с одной стороны, усиление тенденции к

постарению населения, с другой – увеличение в его структуре доли детских и молодых возрастов. Если для развитого мира ныне более характерна первая тенденция, то для слаборазвитых стран, напротив, наблюдается процесс омоложения населения. Продолжительность жизни россиян в 1990-е гг. составила 69 лет, в том числе у мужчин –

64,2 года, у женщин – 73,8 года.

Сегодня в России она составляет: для мужчин 58,5 лет (что «ес — тественным» образом снимает проблему пенсионного обеспечения мужской части населения), для женщин 72 года. В Центральном, Се — верном, Северо-Западном регионах, во многих областях Сибири и Дальнего Востока продолжительность жизни еще меньше: для муж — чин 49–55 лет, для женщин 62–68 лет. А в целом по населению 55–63 года. Таким образом, Россия отстает по продолжительности жизни от развитых стран на 12–15 лет. Специалисты считают, что в случае принятия Закона о повышении в России пенсионного возраста, до пенсии не будут доживать не только мужчины, но и женщины.

Надо сказать, что в 1980–90-е гг. в результате процесса постаре — ния населения возникло множество проблем перед государствами многих стран мира. Это объясняется тем, что рост населения, состо-

ящего из лиц пожилого возраста, усиливает нагрузку на институты социального обеспечения. Особенно остро это ощущается сегодня в странах Западной Европы, где государственные расходы на содержа — ние лиц престарелого возраста увеличиваются, ставя под угрозу само существование социального государства.

В России наблюдаются аналогичные тенденции, но социально- экономические условия в большинстве ее регионов гораздо хуже. С каждым годом увеличивающийся процент нетрудоспособного на-

селения, инвалидов, рост безработицы и т. д. требуют все большего

внимания к системе защиты населения, области здравоохранения. Однако хорошо известно, что уже с середины 1990-х гг. В стране боль — шинство социальных программ было практически свернуто.

Процесс постарения населения в конечном счете неразрывно связан с депопуляцией, к которой Россия шла довольно долго. Так, если в 1970-е гг. депопуляция имела место только в одной области, а в

1980-е гг. – в трех, то с начала 1990-х гг. тенденция к сокращению на-

селения приняла устойчивый характер. Убыль населения охватывает

2/3 регионов страны (прежде всего в Центральной России). Катаст — рофическое превышение смертности над рождаемостью (в 2–3 раза) зафиксировано в Новгородской, Рязанской, Ярославской, Иванов — ской, Тверской, Тульской и Псковской областях. Почти на 45 терри — ториях страны она превысила миграционный прирост. Естественный прирост населения сохранился лишь в Калмыкии, Дагестане, Ингу — шетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Алтае, в Тыве, Саха (Якутия), Тюменской области и Чукотском автономном округе. Самый максимальный прирост населения дает разоренная за годы многолетних военных действий Чечня.

Фактически с 1991 г. в результате сложения неблагоприятных социально-экономических и экологических факторов и принятия курса, известного под названием «шоковой терапии», в стране наблю — дается устойчивая тенденция депопуляции (выражающаяся в посто — янном превышении числа умерших над числом родившихся в 1,5–

1,7 раза). Согласно «Демографическому энциклопедическому слова — рю», депопуляция определяется как «уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или территории либо су — женное его воспроизводство…»358 . В энциклопедии «Глобалистика» дается такое определение: депопуляция – это «уменьшение числен — ности населения людей… вследствие вымирания, т. е. устойчивого превышения смертности над рождаемостью»359 .

Как известно, в середине ХХ в. депопуляция стала «достоянием» большинства развитых стран Европы, т. к. уменьшение рождаемости при переходе на одно-двухдетную семью не компенсируется сниже — нием уровня смертности и в перспективе не обеспечивает даже про — стого воспроизводства численности населения.

В России же (т. е. на территории, соответствующей бывшей

РСФСР) после распада СССР сложилась совершенно особая кризис — ная демографическая ситуация. «Попытки объяснить это явление, принявшее характер подлинной демографической катастрофы, –

справедливо пишет М. Н.Руткевич, – некими общими тенденциями

сокращения рождаемости и депопуляции, имеющими место в разви — тых странах Запада, не выдерживают критики, поскольку авторы этих

гипотез абстрагируются от социально-экономических и психологи — ческих изменений, происшедших в ходе реставрации капитализма в России»360 . Думается, не случайно в документах ООН говорится не о

депопуляции, а о «демографической катастрофе» в России.

В чем же отличие демографической катастрофы от депопуляции? Представляется, что демографическая катастрофа, прежде всего, не

сводится только к сокращению рождаемости и растущей естествен-

ной убыли населения. Ее составными элементами являются также резкое ухудшение физического и психического здоровья населения,

что приводит к невосполнимым потерям в генофонде нации. Имен — но это происходит ныне в России.

Материал взят из: Новые идеи в социальной философии — А. С. Ахиезер

Источник