Вопрос 9 Витамин С, химическое строение, явления недостаточности, биологическая роль. Участие витамина «С» в синтезе коллагена. Реакция гидроксилирования пролина и лизина

Витамин С – аскорбиновая кислота – антискорбутный.

Основные источники: фрукты и овощи (грецкий орех, грейпфрут, черная смородина, шиповник, капуста, клюква, перец сладкий). Суточная потребность 50-100 мг. Всасывается путем простой диффузии на протяжении ЖКТ, транспортируется кровью частично в свободном, частично в связанном состоянии. В тканях окисляется до дегидроаскорбиновой, дикетогулоновой, щавелевой и др. кислот. Неизмененная аскорбиновая кислота и ее метаболиты выводятся с мочой.

Основная функция – участие в окислительно-восстановительных реакциях, а также в следующих превращениях:

1. Гидроксилирование триптофана в положении 5 (синтез серотонина).

2. Гидроксилирование ДОФА (образование норадреналина).

3. Гидроксилирование стероидов (синтез кортикостероидов).

4. Гидроксилирование пролина и лизина в проколлагене (синтез коллагена).

5. Образование коферментных форм фолацина.

Кроме того, аскорбиновая кислота участвует в обмене железа: в кишечнике обеспечивает восстановление трехвалентного в двухвалентное – обязательное условие всасывания железа; высвобождает железо из связанной транспортной формы в крови (из комплекса с трансферрином), что ускоряет его поступление в ткани.

Авитаминозом витамина С является цинга. Проявления: рыхлость десен, расшатывание зубов, подкожные точечные кровоизлияния (петехии), анорексия, анемия, замедленное заживление ран, слабость, головная боль, одышка, боль в сердце, отеки, боли в ногах.

Все эти изменения обусловлены нарушением образования коллагена и хондроитинсульфата, ростом сосудистой проницаемости, снижением свертываемости крови. Анемия обусловлена нарушением образования коферментных форм фолацина, снижением синтеза ДНК в кроветворных клетках. Нарушен синтез одонто- и остеобластов.

Дата добавления: 2015-02-03 ; просмотров: 2553 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Вопрос 9 Витамин с, химическое строение, явления недостаточности, биологическая роль. Участие витамина «с» в синтезе коллагена. Реакция гидроксилирования пролина и лизина

Витамин С – аскорбиновая кислота – антискорбутный.

Основные источники: фрукты и овощи (грецкий орех, грейпфрут, черная смородина, шиповник, капуста, клюква, перец сладкий). Суточная потребность 50-100 мг. Всасывается путем простой диффузии на протяжении ЖКТ, транспортируется кровью частично в свободном, частично в связанном состоянии. В тканях окисляется до дегидроаскорбиновой, дикетогулоновой, щавелевой и др. кислот. Неизмененная аскорбиновая кислота и ее метаболиты выводятся с мочой.

Основная функция – участие в окислительно-восстановительных реакциях, а также в следующих превращениях:

Гидроксилирование триптофана в положении 5 (синтез серотонина).

Гидроксилирование ДОФА (образование норадреналина).

Гидроксилирование стероидов (синтез кортикостероидов).

Гидроксилирование пролина и лизина в проколлагене (синтез коллагена).

Образование коферментных форм фолацина.

Кроме того, аскорбиновая кислота участвует в обмене железа: в кишечнике обеспечивает восстановление трехвалентного в двухвалентное – обязательное условие всасывания железа; высвобождает железо из связанной транспортной формы в крови (из комплекса с трансферрином), что ускоряет его поступление в ткани.

Авитаминозом витамина С является цинга. Проявления: рыхлость десен, расшатывание зубов, подкожные точечные кровоизлияния (петехии), анорексия, анемия, замедленное заживление ран, слабость, головная боль, одышка, боль в сердце, отеки, боли в ногах.

Все эти изменения обусловлены нарушением образования коллагена и хондроитинсульфата, ростом сосудистой проницаемости, снижением свертываемости крови. Анемия обусловлена нарушением образования коферментных форм фолацина, снижением синтеза ДНК в кроветворных клетках. Нарушен синтез одонто- и остеобластов.

Вопрос 10 Витамин рр, строение и биологическая роль. Над-зависимые дегидрогеназы.

Витамин РР (никотиновая кислота) синтезируется кишечными бактериями из триптофана. Никотиновая кислота и ее амид играют важную роль в организме, так как никотинамид является коферментом пиридиновых ферментов (НАД и НАДФ), которые участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. В процессе биологического окисления НАД и НАДФ играют роль промежуточных переносчиков электронов и протонов между окисляемым субстратом и флавиновыми ферментами. При дефиците витамина РР развивается пеллагра. Для этого заболевания наиболее характерными признаками являются: симптом трёх «Д» (дерматиты, диарея, деменция). Дерматиты чаще всего возникают на тех участках, которые подвержены влиянию прямых солнечных лучей (тыльная поверхность кистей рук, шея, лицо), при этом кожа становится красной, затем коричневой и шершавой. Диарея – сопровождается анорексией, тошнотой, рвотой, болью в области живота. Специфическими для пеллагры являются также стоматиты, гингивиты, поражения языка. Деменция – нарушение нервной деятельности с симптомами головной боли, головокружением, повышенной раздражимостью, депрессией. Суточная потребность в витамине РР 18 мг.

Источник

Краткий обзор некоторых кофакторов, участвующих в синтезе коллагена

Качественные коллагеновые волокна — одна из основных составляющих здоровой кожи. Поэтому большое количество косметологических методов направлено на восстановление ее коллагенового каркаса. Как витамины и микроэлементы могут влиять на синтез коллагена? И почему для достижения стойкого эффекта необходимо учитывать их количественный состав в организме?

Ежегодно создаются новые методики и препараты для улучшения синтеза коллагена с целью профилактики инволюционных процессов в организме и уменьшения выраженности возрастных изменений.

Но за стремлением повлиять на коллагеногенез извне порой забывают о тех веществах, без достаточного количества которых в самом организме синтез коллагена крайне затруднен. Никто не будет отрицать, что продукция этого жизненно важного белка зависит от гормонов, гормоны, в свою очередь, от присутствия металлов, усвоение металлов — от витаминов; и эту цепочку можно продолжать долго, тем более что она замкнутая. Осветить все нюансы в одной статье не представляется возможным, но сделать шаг навстречу пониманию некоторых процессов — в наших силах. Синтез и процессинг (созревание) коллагена включает в себя несколько этапов:

- транскрипция генов, кодирующих коллагены, в которой участвуют десятки магнийи кальцийзависимых белков;

- синтез препроколлагена на рибосоме, поддерживаемый магний- и кальцийзависимыми белками;

- транспорт цепи препроколлагена в эндоплазматический ретикулум посредством сигнального пептида на N-концевом участке аминокислотной цепи;

- удаление сигнального пептида в препроколлагене посредством фермента пептидазы;

- гидроксилирование аминокислотных остатков пролина с участием Fe2+ и аскорбат-аниона в качестве кофакторов;

- гликозилирование моносахаридами аминокислотных остатков лизина в препроколлагене в присутствии ферментов, содержащих ионы марганца;

- сборка тройной спирали проколлагена из 3 аминокислотных цепей препроколлагена;

- внесение необходимых конформационных изменений в проколлаген посредством изомеризации остатков цистеина и пролина;

- упаковка проколлагена в транспортный везикул, перенос во внеклеточный матрикс;

- вне клетки модификация молекулы проколлагена с помощью протеиназ проколлагена, нуждающихся в ионах Zn2+ как кофакторе;

- формирование коллагеновых фибрилл из тропоколлагена посредством лизилоксидазы, кофакторами которой являются ионы Cu+ и тирозил-хинон (рис. 1) [1].

Всем известно об участии магния и кальция в синтезе соединительной ткани и коллагена, но о железе, цинке, меди, витаминах С и D часто забывают. Именно эти кофакторы рассмотрим в статье.

Железо

Железодефицитная анемия в той или иной степени присутствует у 40–60 % женщин детородного возраста по всему миру [2, 26]. И это при том, что железо — один из важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования биологических систем организма. Оно требуется для осуществления функции дыхания, кроветворения, участвует в иммунобиологических и окислительно-восстановительных реакциях.

Причины дефицита железа:

- недостаточное поступление в организм железа из-за нарушения режима питания (например, при вегетарианской диете);

- снижение всасываемости железа в кишечнике (рис. 3);

- нарушение регуляции обмена витамина С;

- избыточное поступление в организм фосфатов, оксалатов, кальция, цинка, витамина Е;

- поступление в организм железосвязывающих веществ;

- усиленное расходование железа (в периоды интенсивного роста и беременности);

- потери железа, связанные с травмами, кровопотерями во время операций, обильными менструациями, язвенными болезнями, донорством, занятиями спортом;

- нарушение функции щитовидной железы;

- различные системные и опухолевые заболевания [21].

Учитывая высокую распространенность дефицита железа в популяции, сложно говорить о нормальном синтезе коллагена при таких состояниях.

Цинк — единственный металл, представленный в небелковой части ферментов каждого класса, и никаким другим металлом цинк не может быть заменен. Несмотря на малую концентрацию цинка в крови, стабильные связи с макромолекулами делают его доступным для всех тканей организма, что в дальнейшем позволяет удовлетворять потребности в нем белков и ферментов, выполняющих различные биологические функции [28].

Распространенность дефицита цинка в мире не менее значительная, чем железа и витамина С, и составляет до 60% [29].

Для транспорта эритроцитами кислорода и углекислого газа абсолютно необходим цинк, и большая часть цинка крови содержится именно в эритроцитах в составе цинковых металлоферментов — карбоангидраз. Карбоангидразы катализируют превращения углекислого газа в угольную кислоту (угольная кислота участвует в поддержании pH крови в физиологическом диапазоне (7,25–7,35). В капиллярах легких эти процессы идут в обратном направлении: угольная кислота распадается на углекислый газ и воду, и углекислый газ удаляется наружу [18].

Без нормального дыхания ни одна клетка не способна осуществлять свои функции.

В мире распространенность дефицита меди в организме, приводящего, наряду с железом, к анемии, составляет до 30%. А ведь этот микроэлемент крайне необходим для нормальной физиологии организма.

Если говорить о коже, то медь играет ключевую роль в ангиогенезе, синтезе и стабилизации белков внеклеточного матрикса [3].

В физиологически значимых концентрациях (2 мг — средняя суточная потребность) медь ускоряет заживление ран [16].

Ионы меди, которые являются кофакторами лизилоксидазы, принимают участие в последнем этапе синтеза коллагена. Медь имеет важное значение для формирования внутри- и межмолекулярных поперечных связей в коллагене, а соответственно, и прочности коллагеновых и эластиновых фибрилл [8, 13, 15]. Недостаток меди ухудшает формирование сшивок коллагена и приводит к тяжелой патологии костей, легких и сердечно-сосудистой системы [12].

Компенсация дефицита этого микроэлемента, бесспорно, улучшает синтез коллагена, в том числе в коже (рис. 4) [7, 10].

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Аскорбиновая кислота играет в организме фундаментальную роль — нет фактически ни одного физиологического процесса, в котором бы она не принимала участия.

Роль витамина С в организме

Аскорбиновая кислота в организме человека оказывает влияние на множество важнейших биологических процессов:

- образование кортикостероидов (при стрессе в несколько раз возрастает уровень потребления витамина С тканями и органами) [20];

- обмен тирозина (влияние на обмен гормонов щитовидной железы) [22];

- трансформация дофамина в норадреналин [25];

- превращение токсичных соединений ванадия в безвредные [23];

- превращение фолиевой кислоты в ее активную форму — тетрагидрофолат [27];

- активация мРНК ацетилхолинового рецептора [20];

- образование активных форм витамина D (транспортной формы [25(OH)D] — в печени и активной гормональной формы [1,25(ОН)2D] — в почках), что служит основным фактором профилактики остеопороза [20];

- потенцирование всасывания железа [24].

Распространенность дефицита витамина С в мире по разным данным составляет 20–40% [14, 15].

В последнее время много исследований посвящено аскорбиновой кислоте и ее биодоступности для кожи [9]. При недостатке витамина С в организме его нанесение на кожу не будет иметь ожидаемого эффекта, так как не сможет восполнить нутритивный дефицит. В ходе проведенных исследований выяснилось, что витамин С ускоряет заживление ран, участвует в активизации синтеза коллагена I типа (рис. 5) и снижении параметров окислительного стресса. Никаких значимых побочных эффектов при добавлении витамина С в питание в ходе проведенных исследований выявлено не было [5, 6].

Синтез коллагена зависит от гормонов, гормоны, в свою очередь, от присутствия металлов, усвоение металлов — от витаминов, и эту цепочку можно продолжать долго, тем более что она замкнутая.

Витамин D

Распространенность дефицита витамина D в российской популяции составляет более 90% (в мире 50–60%) [19]. Этот витамин стимулирует увеличение синтеза секретируемых белков TGF-β (регулируют деление

и дифференцировку различных типов клеток, включая фибробласты и кератиноциты) и их связывание с рецепторами на мембране клеток. Поэтому при его дефиците происходит нарушение активности сигнальных каскадов TGF-β, что ухудшает заживление кожи после любой травмы (включая косметологические манипуляции). Например, во время термолифтинга часть коллагеновых волокон дермы сжимается и уменьшается в объеме. Это приводит к повышению зернистости базального слоя и при достаточном количестве витамина D создает благоприятные условия для воздействия его активных форм на экспрессию TGF-β1, который и способствует обновлению соединительной ткани [11].

Выводы

Мы кратко обсудили лишь некоторые кофакторы, участвующие в синтезе коллагена. Но даже этот незначительный пласт информации позволяет судить о зависимости синтеза коллагена от нутритивного статуса организма, чем не следует пренебрегать, решая многие эстетические задачи. Изменение синтеза коллагена происходит постепенно и усугубляется нутритивным дефицитом [19].

Источник

154. Коллаген: особенности аминокислотного состава, первичной и пространственной структуры. Роль аскорбиновой кислоты в гидоксилировании пролина и лизина.

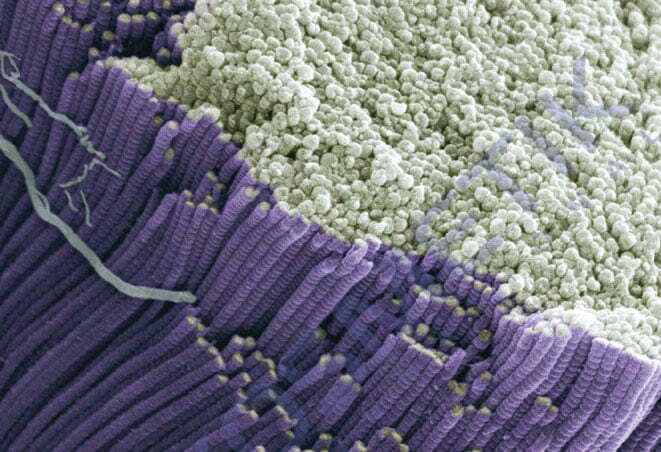

Коллагены — семейство родственных фибриллярных белков, секретируемых клетками соединительной ткани. Коллагены — самые распространённые белки не только межклеточного матрикса, но и организма в целом, они составляют около 1/4 всех белков организма человека. В межклеточном матриксе молекулы коллагена образуют полимеры, называемые фибриллами коллагена. Фибриллы коллагена обладают огромной прочностью и практически нерастяжимы. Они могут выдерживать нагрузку, в 10 000 раз превышающую их собственный вес. По прочности коллагеновые фибриллы превосходят прочность стальной проволоки того же сечения. Именно поэтому большое количество коллагеновых волокон, состоящих из коллагеновых фибрилл, входит в состав кожи, сухожилий, хрящей и костей. Необычные механические свойства коллагенов связаны с их первичной и пространственной структурами. Молекулы коллагена состоят из трёх полипептидных цепей, называемых α-цепями. Идентифицировано более 20 α-цепей, большинство которых имеет в своём составе 1000 аминокислотных остатков, но цепи несколько отличаются аминокислотной последовательностью. В состав коллагенов могут входить три одинаковые или разные цепи. Первичная структура α-цепей коллагена необычна, так как каждая третья аминокислота в полипептидной цепи представлена глицином, около 1/4 аминокислотных остатков составляют пролин или 4-гидроксипролин, около 11% — аланин. В коллагене отсутствуют такие аминокислоты, как цистеин и триптофан, α гистидин, метионин и тирозин находятся лишь в очень небольшом количестве. В составе первичной структуры α-цепи коллагена содержится также необычная аминокислота — гидроксилизин. Полипептидную цепь коллагена можно представить как последовательность триплетов Гли-X-Y, где X и Y могут быть любыми аминокислотами, но чаще в положении X стоит пролин, а в положении Y — гидроксипролин или гидроксилизин. Каждая из этих аминокислот имеет большое значение для формирования коллагеновых фибрилл. Пролин благодаря своей структуре вызывает изгибы в полипептидной цепи, стабилизируя ле-возакрученную спиральную конформацию. На один виток спирали приходится 3 аминокислотных остатка, а не 3,6, как это характерно для вторичной структуры глобулярных белков. Спираль пептидной цепи коллагена стабилизирована не за счёт водородных связей (так как пролин их не образует), а силами стерического отталкивания пирролидиновых колец в остатках пролина. В результате расстояние между аминокислотными остатками по оси спирали увеличивается, и она оказывается более развёрнутой по сравнению с туго закрученной α-спиралью глобулярных белков. Спирализованные полипептидные цепи, перевиваясь друг около друга, образуют трёхце-почечную правозакрученную суперспиральную молекулу, часто называемую тропоколлагеном. Цепи удерживаются друг около друга за счёт водородных связей, возникающих между амино- и карбоксильными группами пептидного остова разных полипептидных цепей, входящих в состав трёхспиральной молекулы. «Жёсткие» аминокислоты — пролин и гидроксипролин — ограничивают вращение полипептидного стержня и увеличивают тем самым стабильность тройной спирали. Глицин, имеющий вместо радикала атом водорода, всегда находится в месте пересечения цепей; отсутствие радикала позволяет цепям плотно прилегать друг к другу. В результате такого скручивания пептидных остовов полипептидных цепей и наличия удлинённой структуры два других радикала из триады аминокислот Гли-X-Y оказываются на наружной поверхности молекулы тропоколлагена. Некоторые комплементарные участки молекул тропоколлагена могут объединяться друг с другом, формируя коллагеновые фибриллы, причём эти участки расположены таким образом, что одна нить тропоколлагена сдвинута по отношению к другой примерно на 1/4. Между радикалами аминокислот возникают ионные, водородные и гидрофобные связи. Важную роль в формировании коллагеновых фибрилл играют модифицированные аминокислоты: гидроксипролин и гидроксилизин. Гидроксильные группы гидроксипролина соседних цепей тропоколлагена образуют водородные связи, укрепляющие структуру коллагеновых фибрилл. Радикалы лизина и гидроксилизина необходимы для образования прочных поперечных сшивок между молекулами тропоколлагена, ещё сильнее укрепляющие структуру коллагеновых фибрилл. Кроме того, к гидроксильной группе гидроксилизина могут присоединяться углеводные остатки (гликозилирование коллагена), функция которых пока неясна. Таким образом, аминокислотная последовательность полипептидных цепей коллагена позволяет сформировать уникальную по своим механическим свойствам структуру, обладающую огромной прочностью.

Синтез и созревание коллагена — сложный многоэтапный процесс, начинающийся в клетке, а завершающийся в межклеточном матриксе. Синтез и созревание коллагена включают в себя целый ряд посттрансляционных изменений.

гидроксилирование пролина и лизина с образованием гидроксипролина (Hyp) и гидроксилизина (Hyl);

частичный протеолиз — отщепление «сигнального» пептида, а также N- и С-конце-вых пропептидов;

образование тройной спирали.

Синтез полипептидных цепей коллагена. Полипептидные цепи коллагена синтезируются на полирибосомах, связанных с мембранами ЭР, в виде более длинных, чем зрелые цепи, предшественников — препро-α-цепей. У этих предшественников имеется гидрофобный «сигнальный» пептид на N-конце, содержащий около 100 аминокислот. Основная функция сигнального пептида — ориентация синтеза пептидных цепей в полость ЭР. После выполнения этой функции сигнальный пептид сразу же отщепляется. Синтезированная молекула проколлагена содержит дополнительные участки — N- и С-концевые пропептиды, имеющие около 100 и 250 аминокислот, соответственно. В состав пропептидов входят остатки цистеина, которые образуют внутри- и межцепочечные (только в С-пептидах) S-S-связи. Концевые пропептиды не образуют тройную спираль, а формируют глобулярные домены. Отсутствие N- и С-концевых пептидов в структуре проколлагена нарушает правильное формирование тройной спирали.

Гидрокслирование пролина и лизина. Роль витамина С. Гидроксилирование пролина и лизина начинается в период трансляции коллагеновой мРНК на рибосомах и продолжается на растущей полипептидной цепи вплоть до её отделения от рибосом. После образования тройной спирали дальнейшее гидроксилирование пролиловых и лизиловых остатков прекращается. Реакции гидроксилирования катализируют ок-сигеназы, связанные с мембранами микросом. Пролиловые и лизиловые остатки в Y-положении пептида (Гли-х-у)n подвергаются действию, соответственно, пролил-4-гидроксилазы и лизил-5-гидроксилазы. Пролил-3-гидроксилаза действует на некоторые остатки пролина в Х-положениях. Необходимыми компонентами этой реакции являются оскетоглутарат, О2 и витамин С (аскорбиновая кислота). Донором атома кислорода, который присоединяется к С-4 пролина, является молекула О2, второй атом О2 включается в сукцинат, который образуется при декарбоксилировании α-кетоглутарата, а из карбоксильной группы а-кетоглутарата образуется СО2. Гидроксилазы пролина и лизина содержат в активном центре атом железа Fe 2+ . Для сохранения атома железа в ферроформе необходим восстанавливающий агент. Роль этого агента выполняет кофермент гидроксилаз — аскорбиновая кислота, которая легко окисляется в дегидроаскорбиновую кислоту. Обратное превращение происходит в ферментативном процессе за счёт восстановленного глутатиона. Гидроксилирование пролина необходимо для стабилизации тройной спирали коллагена, ОН-группы гидроксипролина (Hyp) участвуют в образовании водородных связей. А гидроксилирование лизина очень важно для последующего образования ковалентных связей между молекулами коллагена при сборке коллагеновых фибрилл. При цинге — заболевании, вызванном недостатком витамина С, нарушается гидроксилирование остатков пролина и лизина. В результате этого образуются менее прочные и стабильные коллагеновые волокна, что приводит к большой хрупкости и ломкости кровеносных сосудов с развитием цинги. Клиническая картина цинги характеризуется возникновением множественных точечных кровоизлияний под кожу и слизистые оболочки, кровоточивостью дёсен, выпадением зубов, анемией.

Источник