Гидрофобным веществом является витамин

Гидрофобными соединениями являются

Гидрофобные вещества не растворимы в воде, в первую очередь это жиры

А ведь полисахариды тоже не растворимы в воде?

Водорастворимые полисахариды не дают клеткам высохнуть. Некоторые гомополисахариды (целлюлоза) не растворяются в воде, другие, более сложные (гликоген, декстраны), растворяются в воде или склонны к образованию гелей. Например, глюкоманнан — полисахарид, получаемый из клубней конняку, состоит из чередующихся звеньев глюкозы и маннозы, растворимое пищевое волокно, уменьшающее аппетит.

Какие вещества синтезируются в клетках человека из аминокислот

Из аминокислот синтезируются белки, углеводы состоят из моносахаров, фосфолипиды из глицерина и жирных кислот, витамины имеют разную природу.

Мономерами молекул каких органических веществ являются аминокислоты

Аминокислоты входят в состав белков. Углеводы состоят из моносахаридов, ДНК из нуклеотидов, липиды из глицерина и жирных кислот.

Ферментативную функцию в клетке выполняют

Липиды входят в состав мембраны и участвуют в избирательной проницаемости мембран, углеводы идут на окисление и образовании молекул АТФ, нуклеиновые кислоты хранят и передают наследственную информацию, а белки входят в соста ферментов, поэтому выполняют ферментативную функцию.

Здесь 2 правильных ответа: 2 и 4. Каталитическая активность РНК была открыта в 1981 — 1982 гг. По нынешним представлениям, некоторые реакции, связанные с перестройкой молекул РНК, могут, по крайней мере частично, катализироваться РНК. Далее, известно, что в состав рибосом (клеточных органелл, на которых происходит синтез белка) входит по нескольку молекул РНК в дополнение к большому набору белков. Не исключено, что именно РНК, а не белки рибосомы ответственны за один из основных каталитических процессов в клетке — синтез белков. Открытие катализа РНК может, кроме того, иметь значение и для понимания эволюции. Так как нуклеиновые кислоты и белки взаимозависимы, долгое время считалось, что и возникнуть они должны были одновременно. Обнаружение того, что РНК служит не только носителем информации, но и ферментом, позволяет предположить, что в период зарождения жизни РНК могла существовать и функционировать без белков и без ДНК.

Синтез каких простых органических веществ в лаборатории подтвердил возможность абиогенного возникновения белков

Белки состоят из аминокислот. Если абиогенно можно создать аминокислоты, то из них могли бы образоваться белки.

Источник

Гидрофобным веществом является витамин а

Анонимный вопрос · 11 ноября 2018

Пишу, фотографирую, рисую

Есть соединения гидрофобные и гидрофильные.

Гидрофобные — соединения не растворяются в воде. Гидрофобная молекула «не любит» воду, отталкивается от нее. Это жиры, хитин, целлюлоза, воск, парафин. Еще некоторые металлы и пластмассы. Попробуйте капнуть масло в воду. Оно образует маленькую капельку. Кстати, на этом свойстве масла можно проводить множество потрясающих экспериментов (красить воду и доливать масло, получатся разноцветные пузырики)

И гидрофильные — они растворяются в воде — соли, белки, газы, спирты (простые), сахара.

Подготовила к ЕГЭ по химии 5000 учеников. С любого уровня до 100 в режиме онлайн 🙂 · vk.com/mendo_him

Соединения бывают

. гидрофобные (они боятся воды. ). гидрофильные(которые любят воду❤️) и

. амфифильные( имеют гидрофобные и гидрофильные части. )

Жиры, липиды, нерастворимые соли, белки, углеводороды гидрофобны. они не растворяются в воде.

К гидрофобным веществам относят: липиды, жиры, нерастворимые соли и некоторые белки. Все эти вещества нерастворимы в воде. Можно привестив пример — формула бензола — C₆H₆

Приведите примеры софизмов, которые Вы знаете?

Мой любимый — софизм Эватла. Он иллюстрирует, как методы спора софистов иногда обращались против них самих.

Эватл брал уроки у софиста Протагора с тем условием, что гонорар он уплатит только тогда, когда выиграет свой первый процесс. Но после окончания обучения Эватл не стал брать никакого процесса и на основании договора отказался платить. Тогда Протагор сказал, что подаст суд и, в любом случае, победит: «Судьи или присудят тебя к уплате гонорара или не присудят. В обоих случаях ты должен будешь уплатить. В первом случае в силу приговора судьи, во втором случае в силу нашего договора». На это Эватл ответил: «Ни в том, ни в другом случае я не заплачу. Если меня присудят к уплате, то я, проиграв первый процесс, не заплачу в силу нашего договора, если же меня не присудят к уплате гонорара, то я не заплачу в силу приговора суда».

Прочитать ещё 4 ответа

В чем отличия органической и неорганической химии?

Неорганические вещества имеют более простое устройство, нежели органические. В их состав могут входить самые разные химические элементы, в то время как в составе органических веществ присутствует в обязательном порядке углерод. Все органические вещества способны к горению, неорганические — не все.

Прочитать ещё 1 ответ

Как протекает гидролиз (NH4)2CO3?

Гидролизуется по аниону и катиону. Характер среды – нейтральный. Уравнение гидролиза выглядит следующим образом:

(NH4)2CO3↔ 2NH4+ + CO32- (диссоциация соли);

CO32- + HOH ↔ HCO3— + OH— (гидролиз по аниону);

NH4+ + HOH↔NH4OH + H+ (гидролиз по катиону);

2NH4+ + CO32- + HOH ↔ HCO3— + NH4OH (ионное уравнение)

(NH4)2CO3+ HOH ↔ NH4CO3 + NH4OH (молекулярное уравнение).

Какое значение для зелёных растений лесного биогеоценоза имеют населяющие его организмы, питающиеся гетеротрофно?

Гетеротрофы лесного биогеоценоза отличаются относительно «рыхлым» распределением, начиная с толщи крон и заканчивая глубокими корнями. Это обеспечивает высокую постепенность и распределённость утилизации органики, с её возвращением зелёным растениям. Так, грибки, утилизируя в расщелинах деревьев листовой опад, помёт и остатки насекомых и птиц, создают питательную среду для эпифитов (орхидеи, мхи, лишайники). Грибы, утилизируя выделяемые корнями сахара, создают микоризу, обеспечивая деревья минералами и участвуя в накоплении связанной органикой влаги. Дождевые черви и питающиеся ими кроты создают глубокие ходы в материнской породе, удобряя нижний слой почвы для глубоких корней деревьев. Грызуны, птицы и копытные переносят семена, а хищники ограничивают численность животных, объедающих подлесок.

Какие свойства характеризуют графит?

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

Физические: цвет от черного до стального серого, металлический блеск, жирный, пачкает пальцы, хрупкий, при воздействии расслаивается на части-чешуйки. Огнеупорен, проводит электричество, невысокая плотность.

Химические: не растворяется в кислотах, с некоторыми солями и щелочными металлами образует соединения наподобие включений. С кислородом реагирует при очень высокой температуре, образуя в итоге углекислый газ.

Источники

С пищевыми продуктами в организм поступает как витамин А, так и каротиноиды – вещества, схожие с ним по строению.

- витамин А содержат рыбий жир, печень морских рыб, печень крупного рогатого скота и свиньи, жирномолочные продукты (сливочное масло, сливки, сметана), желток яиц,

- каротиноиды имеются в красных овощах (морковь, красный перец, томаты), в пальмовом и в облепиховом масле.

В последние десятилетия обратили внимание на каротиноиды лютеин, зеаксантин и ликопин.

Лютеин и зеаксантин – в желтом пятне сетчатой оболочки глаза ответственны за различение красного и зеленого цветов, за отфильтрование сине-фиолетовой зоны спектра, за снижение оптических аберраций и повышение четкости зрения, и выступают как антиоксиданты. Лютеин также находится в желтом теле яичников.

Ликопин (нециклический изомер β-каротина) – антиоксидант, в крови переносится в составе липопротеинов низкой плотности, защищает их от окисления и, поэтому обладает мощным антиатерогенным эффектом.

Суточная потребность

Потребность в витамине может измеряться как микрограммах, так и в международных единицах (МЕ) – 1,0 мг витамина А соответствует 3300 МЕ.

Физиологическая потребность для детей и взрослых составляет 1,5-2,5 мг (5000-8250 МЕ) в зависимости от возраста и физических нагрузок.

Метаболизм

Всасывается только 1/6 часть потребленных каротиноидов. После всасывания некоторые каротиноиды в кишечнике превращаются в ретинол, при этом из β-каротина образуется 2 молекулы витамина А.

Превращение β-каротина в витамин А осуществляется в стенке кишечника. Он расщепляется под действием фермента 15,15’-диоксигеназы в центральной части молекулы с образованием ретиналя, а затем восстанавливается ретинол-дегидрогеназой с участием NADH или NADPH.

Витамин B12 повышает активность диоксигеназы.

Плотоядные животные (например, кошачьи) из-за отсутствия 15-15′-диоксигеназы не могут преобразовать каротиноиды в ретиналь, поэтому для них каротиноиды не являются источником витамина A.

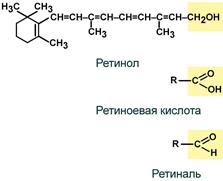

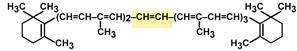

Строение

Ретиноиды представляют собой β-иононовое кольцо с метильными заместителями и изопреновой цепью. В организме спиртовая группа ретинола окисляется в свои активные формы: альдегидную (ретиналь) или карбоксильную (ретиноевая кислота) группы.

Строение витамина А и его активных форм

Строение β-каротина

Биохимические функции

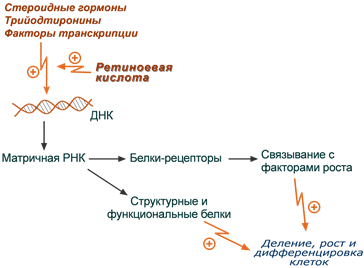

1. Регуляция экспрессии генов

Ретиноевая кислота служит лигандом для суперсемейства ядерных рецепторов, к числу которых относятся рецепторы к стероидным гормонам (кортизол, тестостерон), к витамину D, трийодтиронину, простагландинам, к транскрипционным факторам. Таким образом, она абсолютно необходима для экспрессии генов, участвующих в процессах развития клетки и обеспечивающих чувствительность клеток к гормонам и ростовым стимулам. Благодаря такой функции ретиноевая кислота:

- регулирует нормальный рост и дифференцировку клеток эмбриона и молодого организма,

- стимулирует деление и дифференцировку клеток быстро делящихся тканей – хряща, костной ткани, сперматогенного эпителия, плаценты, эпителия кожи, слизистых оболочек, клеток иммунной системы.

Участие ретиноевой кислоты в дифференцировке,

делении и росте клеток

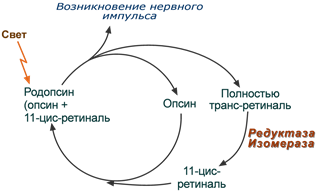

2. Участие в фотохимическом акте зрения

Ретиналь в комплексе с белком опсином формирует зрительный пигмент, который находится в клетках сетчатки глаза – в палочках (черно-белое сумеречное зрение) и в колбочках (дневное цветное зрение). Пигмент палочек обычно именуется родопсином, тогда как в колбочках он именуется йодопсином. В обоих случаях пигмент представляет собой семидоменный белок опсин и хромофор – ретиналь.

Участие ретинола в фотохимическом акте зрения

При попадании фотона света на молекулу родопсина последний распадается на опсин и полностью транс-ретиналь. При этом в мембране генерируется электрический сигнал, идущий в зрительный центр головного мозга. В дальнейшем,под влиянием ферментов, алло-транс-ретиналь превращается в 11-цис-ретиналь и связывается с опсином, снова образуя родопсин.

Максимум спектра поглощения родопсина (палочки) находится в области 500 нм.

В наружных сегментах трёх типов колбочек (сине-, зелено- и красно-чувствительных) содержатся зрительные пигменты, максимумы спектров поглощения которых находятся в синей (420 нм), зеленой (531 нм) и желтой (558 нм) областях спектра. В настоящее время эти пигменты изучены еще недостаточно хорошо, в качестве примера можно назвать эритролаб — красный пигмент, хлоролаб — зеленый пигмент. При поражении колбочек возникает светобоязнь: человек видит при слабом свете, но слепнет при ярком освещении.

3. Антиоксидантная функция

Благодаря наличию двойных связей в изопреновой цепи витамин А способен осуществлять нейтрализацию свободных кислородных радикалов, но особенно явно эта функция проявляется у каротиноидов.

Гиповитаминоз А

Причина

Помимо пищевой недостаточности и нарушения желчеотделения, причиной гиповитаминоза А может быть

- недостаточность витаминов Е и С, защищающих ретинол от окисления,

- гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), так как диоксигеназа, превращающая каротиноиды в витамин А, активируется тиреоидными гормонами,

- недостаток железа, входящего в состав диоксигеназы, и цинка, требуемого для белка, обеспечивающего всасывание витамина.

Клиническая картина

1. Стерильность – желтое тело беременности накапливает каротиноиды β-каротин и лютеин. Вероятно, они несут антиоксидантную нагрузку, обеспечивая жизнеспособность и нормальное функционирование желтого тела.

2. При сильном гиповитаминозе и авитаминозе происходит снижение синтеза родопсина и нарушение темновой адаптации – куриная слепота;

3. Задержка роста, похудание, истощение;

4. Специфические поражения глаз, слизистых оболочек, кожи:

- кожа – гиперкератоз (пролиферация и патологическое ороговение кожи, сухость и шелушение – т.н. «жабья кожа«) приводит к вторичным гнойным процессам,

- глаза – ороговение эпителия слезного канала (ксерофтальмия) приводит к его закупорке. Это порождает, во-первых, сухость роговой оболочки глаза, т.к. нет слезы, во-вторых, влечет за собой воспаление роговой оболочки из-за отсутствия лизоцима (антибактериального фермента слезы). Оба фактора приводят к кератомаляции – отек, изъязвление, размягчение роговой оболочки,

- слизистые оболочки – из-за снижения синтеза гликопротеинов и нарушения барьерной функции слизистых оболочек происходит поражение эпителия желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и мочеполовой системы, также нарушение сперматогенеза.

В бедных развивающихся странах Африки и Азии ксерофтальмия поражает десятки тысяч детей в возрасте от 18 месяцев до 9 лет ежегодно.

В случае с поражением эпителия ЖКТ наблюдается возникновение порочного круга: нехватка витамина А вызывает поражение слизистых ЖКТ, а это провоцирует ухудшение всасывания веществ, в том числе и витамина А.

Поражение дыхательных путей приводит к снижению местного иммунитета, вплоть до ларинготрахеобронхита и пневмонии. Было показано, что коррекция содержания витамина А в диете детей тропических стран снижала смертность от инфекций на 30% !

Гипервитаминоз А

Причина

Избыточный прием витамина А с витаминными препаратами и, реже, с пищей.

Клиническая картина

Острое отравление сопровождается головной болью, тошнотой, слабостью, ступором, отеком соска зрительного нерва (вследствие ликворной гипертензии), может повышаться температура.

При хроническом отравлении нарушается пищеварение, исчезает аппетит, наступает потеря веса тела, снижается активность сальных желез кожи и развивается сухой дерматит, ломкость костей.

У витамина А в высоких дозах имеется нефротоксичность, канцерогенность и эмбриотоксичность.

Лекарственные формы

Ретинолацетат, ретинолпальмитат (в них функциональная ОН-группа защищена жирными кислотами).

Жирорастворимые витамины – гидрофобные органические вещества. В организме они не синтезируются и являются незаменимыми пищевыми факторами. Исключением является витамин D, синтезируемый в коже, но в недостаточном количестве. При недостаточном поступлении витаминов в организм развиваются тяжелые состояния (гипо- и авитаминозы), приводящие к нарушениям метаболизма. Биологическая роль жирорастворимых витаминов связана с регуляцией обменных процессов в организме, так как эти витамины влияют на синтез структурных белков и ферментов, что особенно актуально в детском возрасте.

Теоретические сведения о витаминах, а также практические навыки качественного и количественного определения этих веществ в различных биологических объектах нужны врачу для профилактики гипо- и авитаминозов, для использования витаминов в качестве неспецифического средства при лечении заболеваний кожи, печени, мышечной и костной системы и т.п.

Цель

Изучить свойства, химическую структуру, классификацию, биологическую роль жирорастворимых витаминов, клиническую картину авитаминозов.

Научиться проводить качественные реакции со стандартными растворами жирорастворимых витаминов.

Использовать полученные навыки для обнаружения жирорастворимых витаминов в биологических объектах.

Вопросы для самоподготовки

1. Дайте общую характеристику витаминов, опишите их роль. Классификация и номенклатура витаминов.

Характеристика гипо- и авитаминозов, гипервитаминозов, их экзогенные и эндогенные причины. Причины гиповитаминозов у детей.

Провитамины – b‑каротин, эргостерол, 7‑дегидрохолестерол. Превращение провитаминов в витамины на примере b‑каротина. Понятие о каротиноидах и их роли в организме.

Понятие об антивитаминах. Использование антивитаминов в качестве лекарственных средств. Механизм действия и область применения дикумарола как антивитамина К.

Характеристика отдельных жирорастворимых витаминов по плану:

o строение витаминов А, Е, К, D2 и D3, F;

o строение активных форм витаминов А и D;

o пищевые источники;

o минимальная суточная потребность;

o биохимические функции, примеры реакций и/или процессов, в которых принимает участие витамин;

o картина гипо- и авитаминоза, гипервитаминоза.

Биохимические проявления недостаточности витамина D, витамин D‑зависимого и витамин D‑резистентного рахита. Роль заболеваний печени и почек в развитии картины гиповитаминоза D.

Качественные реакции на ретинол, токоферол, викасол, кальциферол. Принцип методов.

Качественные реакции обнаружения витаминов А, Е и D в биологическом материале.

Составьте таблицу по жирорастворимым витаминам

| Название витамина (буквенное, химическое, физиологическое) | Химическая формула | Суточная доза | Биологическая роль | Признаки гипер-, гипо- и авитаминоза | Пищевые источники | Лекарственные формы |

Дата публикования: 2015-09-18; Прочитано: 671 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования

Àâòîð òåêñòà Àíèñèìîâà Åëåíà Ñåðãååâíà.

Àâòîðñêèå ïðàâà çàùèùåíû. Ïðîäàâàòü òåêñò íåëüçÿ.

Êóðñèâ íå çóáðèòü.

Çàìå÷àíèÿ ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ïî÷òå: exam_bch@mail.ru

https://vk.com/bch_5

Ïàðàãðàô ó÷åáíèêà ïî áèîõèìèè 93:

«Äâå ãðóïïû ãîðìîíîâ

â çàâèñèìîñòè îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ èõ ðåöåïòîðîâ.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ.»

93.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå ðåöåïòîðîâ ãèäðîôîáíûõ è ãèäðîôèëüíûõ ãîðìîíîâ.

93.2 Äåéñòâèå Ã È Ä Ð Î Ô Î Á Í Û Õ Ã Î Ð Ì Î Í Î Â

è ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ, ÉÒ, âèòàìèíîâ À è Ä.

93.3. Î äåéñòâèè ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ:

Ïðèìåðû äåéñòâèÿ ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ.

93.4. Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ Ã È Ä Ð Î Ô È Ë Ü Í Û Õ ÃÎÐÌÎÍÎÂ.

Ñâÿçûâàíèå ãîðìîíà ñ ðåöåïòîðîì ïðèâîäèò

ê èçìåíåíèþ ÊÎÍÔÎÐÌÀÖÈÈ (ï.58)

è ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ îïðåäåëåííûõ áåëêîâ êëåòêè.

Èçìåíåíèå àêòèâíîñòè áåëêîâ ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ïðîöåññîâ êëåòêè.

Èçìåíåíèå ïðîöåññîâ êëåòêè ïîä âëèÿíèåì ãîðìîíà

ýòî îòâåò êëåòêè íà äåéñòâèå ãîðìîíà

è òî æå âðåìÿ ýòî ýôôåêò ãîðìîíà.

Áåëêè, èçìåíåíèå êîíôîðìàöèè è àêòèâíîñòè êîòîðûõ

ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ïðîöåññîâ êëåòêè

(òî åñòü ê îòâåòó êëåòêè íà ãîðìîíàëüíûé (èëè äðóãîé) ñèãíàë),

íàçûâàþòñÿ ýôôåêòîðíûìè áåëêàìè.

93. 1. Ìåñòîíàõîæäåíèå ðåöåïòîðîâ ãèäðîôîáíûõ è ãèäðîôèëüíûõ ãîðìîíîâ.

Ëèïèäíûå ãîðìîíû (ñòåðîèäíûå, ðåòèíîàò) è ÉÒ ãèäðîôîáíû,

à îñòàëüíûå ãîðìîíû ãèäðîôèëüíû.

Ãèäðîôîáíûå ãîðìîíû ñïîñîáíû ïðîõîäèòü ÷åðåç ìåìáðàíó

âíóòðü êëåòêè,

à ãèäðîôîáíûå íå ñïîñîáíû.

Ïîýòîìó ðåöåïòîðû ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ

ìîãóò áûòü âíóòðè êëåòêè,

à ðåöåïòîðû ãèäðîôèëüíûõ íå ìîãóò áûòü âíóòðè

è äîëæíû áûòü íà âíåøíåé ïîâåðõíîñòè ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû.

93. 2. Äåéñòâèå Ã È Ä Ð Î Ô Î Á Í Û Õ Ã Î Ð Ì Î Í Î Â

è ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ, ÉÒ, âèòàìèíîâ À è Ä.

Âèòàìèíû À è Ä ïðåâðàùàþòñÿ â ãèäðîôîáíûå ãîðìîíû:

âèòàìèí À â ãîðìîíà ðåòèíîàò,

à âèòàìèí Ä â ãîðìîí êàëüöèòðèîë ï.114.

Ðåòèíîàò è êàëüöèòðèîë ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè âèòàìèíîâ,

èõ àêòèâíûìè ôîðìàìè.

Ãèäðîôîáíûå ãîðìîíû

ñïîñîáíû ïðîõîäèòü ÷åðåç ìåìáðàíû êëåòîê

âíóòðü êëåòîê.

Ïîýòîìó ðåöåïòîðû ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ

ìîãóò íàõîäèòüñÿ âíóòðè êëåòîê.

Ðåöåïòîðû ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ íàõîäÿòñÿ â ãèàëîïëàçìå,

à ðåöåïòîðû ÉÒ, ðåòèíîàòà è êàëüöèòðèîëà â ÿäðå.

Ïîñëå ñâÿçûâàíèÿ ãîðìîíîâ ñ ðåöåïòîðàìè

èõ êîìïëåêñ (HR-êîìïëåêñ)

ñâÿçûâàåòñÿ ñ ó÷àñòêîì ÄÍÊ,

êîòîðûé íàçûâàåòñÿ ðåãóëÿòîðíûì ó÷àñòêîì ÄÍÊ (ï.81)

èëè ðåàêòèâíûì ýëåìåíòîì,

è óñèëèâàåò èëè ñíèæàåò òðàíñêðèïöèþ îïðåäåëåííûõ ãåíîâ.

Åñëè íà÷èíàåòñÿ òðàíñêðèïöèÿ ãåíà,

òî ýòî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ èëè ïîÿâëåíèþ ÐÍÊ,

êîäèðóåìûõ äàííûì ãåíîì.

Ïîÿâëåíèå ÐÍÊ äà¸ò âîçìîæíîñòü êëåòêå ñèíòåçèðîâàòü áåëîê,

êîäèðóåìûé äàííîé ÐÍÊ.

Ïîÿâëåíèå áåëêà äà¸ò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êàêîé-òî ïðîöåññ

íàïðèìåð, õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ, åñëè ýòîò áåëîê ôåðìåíò.

HR-êîìïëåêñ ñâÿçûâàåòñÿ îäíèì ñâîèì ó÷àñòêîì ñ ÄÍÊ,

à äðóãèì ó÷àñòêîì HR-êîìïëåêñ ñâÿçûâàåòñÿ ñ áåëêîì,

êîòîðûé íàçûâàåòñÿ êîàêòèâàòîðîì

è ñ êîòîðûì ìîãóò ñâÿçûâàòüñÿ åùå íåñêîëüêî áåëêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ÄÍÊ.

Êîàêòèâàòîð âëèÿåò íà áàçàëüíûé òðàíñêðèïöèîííûé êîìïëåêñ

è ÐÍÊ-ïîëèìåðàçó:

«ðàçðåøàåò» èëè «çàïðåùàåò» òðàíñêðèïöèþ ãåíà.

Óñèëåíèå òðàíñêðèïöèè ïðèâîäèò

ê óâåëè÷åíèþ ñèíòåçà è êîëè÷åñòâà ÐÍÊ.

Óâåëè÷åíèå [ìÐÍÊ] äàåò âîçìîæíîñòü

óñêîðèòü ñèíòåç êîäèðóåìîãî ýòîé ìÐÍÊ áåëêà

(òî åñòü òðàíñëÿöèþ ìÐÍÊ).

Óñêîðåíèå ñèíòåçà áåëêà ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ ýòîãî áåëêà â êëåòêå

è äàåò âîçìîæíîñòü óñêîðèòü ïðîöåññû, îñóùåñòâëÿåìûå ýòèì áåëêîì.

Íàïðèìåð, êàòàëèçèðîâàòü ðåàêöèè, åñëè áåëîê ÿâëÿåòñÿ ôåðìåíòîì,

èëè óñêîðèòü òðàíñïîðò â êëåòêó îïðåäåëåííîãî âåùåñòâà,

åñëè áåëîê ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòåðîì ýòîãî âåùåñòâà.

ðåçóëüòàòå èçìåíÿþòñÿ [âåùåñòâ] â êëåòêå, ò.å. õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êëåòêè.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå ïðîöåññû ïðîòåêàþò

â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ èëè ñóòîê,

ïîýòîìó ýôôåêòû ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ íàçûâàþòñÿ ïîçäíèìè.

Ïîñêîëüêó ïîçäíèå ýôôåêòû ñâÿçàíû ñ âëèÿíèåì íà ÄÍÊ (íà ãåíîì),

òî èõ åùå íàçûâàþò ãåíîìíûìè.

93. 3. Î äåéñòâèè ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ:

óæå ãîâîðèëîñü, ÷òî èõ ðåöåïòîðû íàõîäÿòñÿ â ãèàëîïëàçìå;

êîãäà îíè îáðàçóþò HR-êîìïëåêñ,

òî îí ïåðåõîäèò èç ãèàëîïëàçìû â ÿäðî.

Óñèëèâàÿ òðàíñêðèïöèþ ãåíà

è âñëåäñòâèå ýòîãî íàêîïëåíèå áåëêà,

ãîðìîí ïðîÿâëÿåò ñåáÿ êàê èíäóêòîð,

à ñíèæàÿ òðàíñêðèïöèþ êàê ðåïðåññîð.

Ïðèìåðû äåéñòâèÿ ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ.

ÃÊÑ (ï.108)

ñïîñîáñòâóþò òðàíñêðèïöèè ãåíîâ,

êîäèðóþùèõ êëþ÷åâûå ôåðìåíòû ÃÍà («èíäóöèðóþò ÃÍû),

÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ [êëþ÷åâûõ ôåðìåíòîâ ÃÍÃ]

è äàåò âîçìîæíîñòü óñêîðèòü ÃÍÃ (ï.33)

è óñêîðèòü îáðàçîâàíèå ãëþêîçû,

êîòîðàÿ âûéäåò â êðîâü,

÷òî óâåëè÷èò [ãëþêîçû] â êðîâè (âûçîâåò ãèïåðãëèêåìèþ).

Ïîýòîìó ÃÊÑ ÿâëÿþòñÿ ãèïåðãëèêåìè÷åñêèìè ãîðìîíàìè.

Òðàíñêðèïöèþ ãåíîâ êëþ÷åâûõ ôåðìåíòîâ ãëèêîëèçà ÃÊÑ ïîäàâëÿþò (ðåïðåññèðóþò),

íå äàâàÿ âîçìîæíîñòè óâåëè÷èòü [ìÐÍÊ] ôåðìåíòîâ

è ñèíòåçèðîâàòü êëþ÷åâûå ôåðìåíòû ãëèêîëèçà.

Ãîðìîí òåñòîñòåðîí

ñïîñîáñòâóåò òðàíñêðèïöèè ãåíîâ,

êîäèðóþùèõ áåëêè,

ðàáîòà êîòîðûõ ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ ìóæñêîãî ôåíîòèïà.

÷àñòíîñòè, òåñòîñòåðîí óñèëèâàåò ñèíòåç ìûøå÷íûõ áåëêîâ

ïîýòîìó ìûøå÷íàÿ ìàññà ó ìóæ÷èí áîëüøå, ÷åì ó æåíùèí (ýêç. çàäà÷à ¹ ).

Êàëüöèòðèîë (ï.114, 19)

(àêòèâíàÿ ôîðìà âèòàìèíà Ä)

ñïîñîáñòâóåò ñèíòåçó áåëêà,

ñâÿçûâàþùåãî èîíû êàëüöèÿ â êèøå÷íèêå

áëàãîäàðÿ ýòîìó èîíû êàëüöèÿ «óñâàèâàþòñÿ» â êèøå÷íèêå

èç òâîðîãà, êóíæóòà è äð. ïðîäóêòîâ.

Ïðè ãèïîâèòàìèíîçå Ä êàëüöèÿ â îðãàíèçìå ìàëî,

è ïîýòîìó êîñòè ðàçðóøàþòñÿ, äàæå åñëè â ïèùå ìíîãî êàëüöèÿ:

êàëüöèé ïèùè íå ìîæåò óñâîèòüñÿ â êèøå÷íèêå áåç ïîìîùè êàëüöèòðèîëà

(èíäóöèðóåìîãî èì áåëêà-òðàíñïîðò¸ðà).

ÑÒÑ äëÿ ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ

ïðåäñòàâëåíà òðàíñêðèïöèîííûì ôàêòîðîì,

êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ è ðåöåïòîðîì ãèäðîôîáíîãî ãîðìîíà,

è â òî æå âðåìÿ êîíå÷íûì ýôôåêòîðíûì áåëêîì.

Ãèäðîôîáíûå ãîðìîíû ñïîñîáíû äåéñòâîâàòü è íà äðóãèå áåëêè

íà èîííûå êàíàëû, íàïðèìåð (ï.93).

Î ëèïèäíîì ãîðìîíå ÔÀÒ äàëåå.

93. 4. Ä å é ñ ò â è å Ã È Ä Ð Î Ô È Ë Ü Í Û Õ ÃÎÐÌÎÍÎÂ.

Ñì. ï.94-98 ñíà÷àëà.

Ãèäðîôèëüíûìè ÿâëÿþòñÿ âñå ãîðìîíû, êðîìå ëèïèäíûõ è ÉÒ,

ò.å. àìèíû,

áåëêîâî-ïåïòèäíûå,

íóêëåîçèäû (àäåíîçèí).

Îíè íå ñïîñîáíû ïðîõîäèòü ÷åðåç ìåìáðàíû,

ïîýòîìó ðåöåïòîðû ãèäðîôèëüíûõ ãîðìîíîâ

íàõîäÿòñÿ íà âíåøíåé ïîâåðõíîñòè êëåòêè

(ÿâëÿþòñÿ ìåìáðàííûìè áåëêàìè).

Ïðè ñâÿçûâàíèè ãîðìîíà ñ ðåöåïòîðîì

îáðàçóåòñÿ ãîðìîí-ðåöåïòîðíûé (HR) êîìïëåêñ.

Ýòîò ÍR êîìïëåêñ ìîæåò äåéñòâîâàòü íà áåëêè ìåìáðàíû:

1) íà èîííûå êàíàëû (ïðè ýòîì ðåöåïòîð ìîæåò áûòü ÷àñòüþ èîííîãî êàíàëà),

2) íà G-áåëêè, ðåãóëèðóþùèå àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ ñèíòåçà âòîðûõ ïîñðåäíèêîâ èëè èîííûå êàíàëû,

3) íà ôåðìåíòû ÃÖ èëè ÒÊ ïîäðîáíåå â ¹ 94-97.

Äåéñòâèå íà èîííûå êàíàëû ïðèâîäèò (ï.94):

1) ê îòêðûòèþ êàíàëîâ (îáû÷íî),

2) ïåðåõîäó èîíîâ ÷åðåç îòêðûòûå êàíàëû,

3) èçìåíåíèþ çàðÿäà ìåìáðàíû

4) è èçìåíåíèþ àêòèâíîñòè êëåòêè

âñå ýòè ñîáûòèÿ ïðîèñõîäÿò çà ìèëëèñåêóíäû,

ïîýòîìó èõ íàçûâàþò áûñòðûìè îòâåòàìè

êëåòêè íà äåéñòâèå ãîðìîíà,

à ýôôåêò ãîðìîíà áûñòðûì èëè èîíîòðîïíûì.

(Íî åñëè êàíàëû ðåãóëèðóþòñÿ íå HR-êîìïëåêñîì íåïîñðåäñòâåííî,

à ñ ó÷àñòèåì G-áåëêîâ, ôåðìåíòîâ, âòîðûõ ïîñðåäíèêîâ è ÏÊ,

òî îòâåò êëåòêè îêàçûâàåòñÿ ñêîðåå ìåäëåííûì, ÷åì áûñòðûì).

Äåéñòâèå íà îñòàëüíûå áåëêè ïðèâîäèò

ê èçìåíåíèþ àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ èëè ÒÔ.

Èçìåíåíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ ïðèâîäèò

ê èçìåíåíèþ ñêîðîñòè ðåàêöèé è êîíöåíòðàöèé ìåòàáîëèòîâ,

ïîýòîìó òàêèå ýôôåêòû ãîìîíîâ íàçûâàþò ìåòàáîòðîïíûìè.

Ïîñêîëüêó ìåòàáîòðîïíûå ýôôåêòû ðàçâèâàþòñÿ çà ìèíóòû,

òî èõ íàçûâàþò ìåäëåííûìè.

Èçìåíåíèå àêòèâíîñòè ÒÔ ïðèâîäèò,

êàê è ïðè äåéñòâèè íà ÒÔ ãèäðîôîáíûõ ãîðìîíîâ,

ê ïîçäíèì (ãåíîìíûì) îòâåòàì.

Источник