Геохимия для здоровья человека

Введение

Огромное влияние на геохимические параметры загрязнения территорий современной урбанизированной среды промышленных центров оказывают вредные химические вещества атмосферного воздуха, которые осаждаются вблизи источников загрязнения и накапливаются на поверхности почвенного покрова, вследствие чего обуславливают его быструю антропогенную трансформацию 3. Важнейшем аспектом экологической оценки состояния окружающей среды является изучение химического состава почв и анализ его изменения под влиянием антропогенной нагрузки.

Почва представляет собой открытую динамическую систему, связанную с окружающей средой потоками веществ и энергии. Поэтому все изменения в атмосфере, гидросфере, биосфере отражаются на составе, свойствах и плодородии почв. Аккумуляция загрязняющих веществ в самом поверхностном горизонте почвы — характерная особенность техногенного загрязнения [6]. Это обусловлено не только осаждением нерастворимых пылевых частиц на поверхности, но также и прочным связыванием поллютантов с органическими веществами и тонкодисперсными частицами почвы [2,4].

Следовательно, одной из задач при изучении распространенности экологически обусловленных форм онкологических заболеваний крупного промышленного центра черной металлургии Южного Урала являлась оценка геохимического загрязнения промышленного центра черной металлургии.

Методы исследования

Для выполнения поставленной задачи отбор проб почв на территории города осуществлялся в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84. Оценка степени загрязнения проводилась по содержанию подвижных форм (никель, медь, свинец, цинк, хром, ртуть) в соответствии с МУ №4266-87 [11], МУ 2.1.7.730-99 [10] и ГН 2.1.7.020-94. Учитывая, что не на все контролируемые в почве вещества утверждены ПДК, нами были проведены сравнения концентраций с кларком [4] и пороговыми уровнями [6], что позволяет более адекватно дать экотоксикологическую оценку геохимического загрязнения селитебных территорий.

Оценка суммарного показателя химического загрязнения почв тяжелыми металлами проводилась в соответствии с руководством по санитарно-токсикологическому исследованию почв [18] и методическими указаниями В.В. Докучаева [5].

Идентификация канцерогенов в почве селитебных территорий города проводилась на основании ГН №1.1.795-798 [14], а также с использованием баз данных химических канцерогенов: Международного агентства по изучению рака (IARC) по состоянию на 26.03.03 г.; Интегрированной информационной системы о рисках (IRIS); Управления охраны окружающей среды США (U.S.NTP.); Национальной токсикологической программы США (U.S.NTR) и Американская ассоциация правительственных индустриальных гигиенистов (ACGIH). Приоритетность канцерогенов определялась по критериям Методических рекомендаций [7]. Расчет доз проводился с учетом экспозиции населения к химическим веществам, загрязняющим почву согласно Методическим рекомендациям [9].

Модифицирование переноса канцерогенов между различными средами (атмосферный воздух, почва, вода, пищевые продукты) проводилось с использованием компьютерной программы «RISK** ASSISTANT» и методик Т.Е. McKone T. E., J.I. Daniels [19].

Для оценки канцерогенных рисков использовались два количественных параметра: фактор канцерогенного потенциала или фактор наклона зависимости «доза — ответ» (CPF или SF), единичный риск (UR) для питьевой воды (URo) и атмосферного воздуха (URi). CPS устанавливался раздельно для условий ингаляционного (CPFi), перорального (CPFo) и накожного (CPFd) воздействия и использовался при оценке канцерогенного риска согласно Методическим рекомендациям «Применение факторов канцерогенного потенциала при оценке воздействия химических веществ» [8]. Ряд величин рассчитывался на основе экстраполяции данных с одного пути поступления на другой [13; 20].

Количественные параметры для оценки канцерогенных рисков были выкопированы из первичных документов: U.S. Environmental Protection Agency; Integrated Risk Information System; Environmental Criteria and Assessment Office; Office of Health and Environmental Assessment; Office of Research and Development; Cincinnati, 1993; Руководство 2.1.10. 1920-04 [17]. Оценка величин канцерогенных рисков проводилась по используемым Агентством по охране окружающей среды США и рекомендуемым в Руководстве 2.1.10. 1920-04 трем сигнальным уровням.

Результаты и их обсуждение

Проведенная в результате мониторинга идентификация канцерогенов в почве г. Магнитогорска за период 1999- 2005 гг. выявила наличие бенз(а)пирена, кобальта, никеля, хрома, свинца.

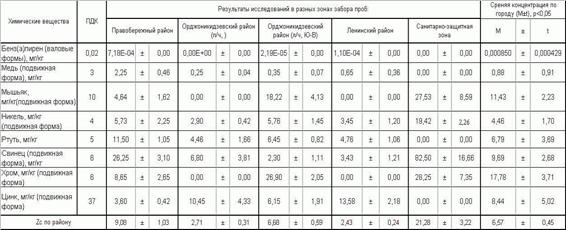

Исследование концентраций канцерогенов и модификаторов химического канцерогенеза в почвах административных районов показало, что превышение уровня ПДК отмечается в отношении свинца, ртути, хрома и никеля в Правобережном районе города, где проживает большая часть населения; высокие концентрации хрома и мышьяка — в Левобережном районе — зоне основной промышленной застройки предприятиями черной металлургии, что доказывает их техногенное происхождение. Настораживают полученные высокие концентрации ртути в почвах всех административных районах города, особенно в Правобережном районе (табл.1).

Таблица 1. Среднегодовые концентрации (мг/кг) токсических и канцерогенных веществ в почвах города, 1999-2005 гг.

Настораживает дефицит содержания в почвах всех административных районов города необходимых для жизнедеятельности микроэлементов, особенно меди и цинка, среднегодовые концентрации которых по отношению к фоновому уровню по городу составили 67,8 % и 53,1 % соответственно, при минимальных концентрациях в почвах Правобережного и Ленинского районов. Выявленный дефицит эссенциальных элементов усугубляется присутствием тяжелых металлов, что на фоне имеющих геохимических особенностей почв создает опасность развития микроэлементозов у населения, потенцирующих воздействие канцерогенных и коканцерогенных факторов.

Анализ динамики среднегодовых концентраций химических веществ в почвах административных районов выявил тенденцию к росту концентраций никеля в Ленинском районе, свинца и кобальта в Ленинском и Правобережном районах и Орджоникидзевском левобережье города. При этом выявленные концентрации металлов практические не превышают уровни ПДК, но создают стабильную постоянную нагрузку, потенцирующую влияние других канцерогенов. Наблюдаемый максимальный уровень загрязнения почв свинцом в юго-восточной зоне левобережья объясняется близостью расположения склада привозных руд, являющегося его основным источником в данном районе города.

Характер долевого вклада хрома и мышьяка в уровень загрязнения почв Правобережного и Орджоникидзевского (л/ч) районов имеет сходные черты со структурой загрязнения санитарно-промышленной зоны, что доказывает их техногенное происхождение и незначительный ареал трансмиссии в окружающей среде. Наличие кобальта в почвах жилой застройки объясняется нахождением тепловых котелен и развитой сетью автотранспорта.

Суммарные показатели загрязнения почв (Zc) показали максимально высокое канцерогенное загрязнение почв районов, находящихся вблизи промышленной зоны города — в селитебных зонах Орджоникидзевского левобережья (Zc = 6,79) и Правобережном районе (Zc = 9,20). Минимальная концентрация канцерогенов характерна для почв более удаленных от металлургического комбината районов города — Ленинском и Орджоникидзевском (п/ч), где регистрируется интенсивное загрязнение атмосферного воздуха органическими канцерогенами, которые в силу особенностей их физико-химических свойств распространяются на большие расстояния от их промышленного источника, что вероятно определяет и возможное загрязнение почв органическими канцерогенами и требует их обязательного контроля в данных районах города.

При этом имеющиеся геохимические особенности почв города — активный процесс выщелачивания почв, повышенное содержание кальция и органического вещества, малое количество осадков, резкие перепады температур и давления, низкая способность почвы к самовосстановлению, — обуславливают пониженную миграцию тяжелых металлов промышленного происхождения и более высокую реальную техногенную канцерогенную нагрузку почв селитебных зон, что определяет необходимость использования контроля не только их подвижных форм в данных районах города.

По результатам мониторинга был проведен расчет корреляционных зависимостей содержания канцерогенов в разных объектах окружающей среды и биологических средах (кровь, урина). Установлена достоверная прямая связь загрязнения почвы и водоемов от уровня загрязнения атмосферного воздуха (r = 0,64; r = 0,46), что косвенно подтверждает гипотезу о вторичном загрязнении почвы и водоемов, при первичном доминирующем загрязнении атмосферного воздуха. Доминирующее воздействие на загрязнение питьевой воды (r = 0,96) оказывает состояние почвы, что согласуется с геохимическими закономерностями; высокие концентрации канцерогенов в урине жителей промышленного города имеют статистически значимую зависимость от содержания канцерогенов в почве и питьевой воде (r = 0,80; r = 0,73), что определяет значимость контроля идентифицированных канцерогенов и модификаторов химического канцерогенеза в данных средах города для здоровья населения.

Изучение характера поступления среднесуточных доз идентифицированных в почве канцерогенов и модификаторов химического канцерогенеза выявило приоритеты ингаляционного пути поступления для формальдегида и этилбензола (0,00003 мг/(кг·сут) и 0,0000001 мг/(кг·сут), соответственно), что определяется высокой их почвенной трансмиссией, и перорального поступления для свинца (0,0000002 мг/(кг·сут)), имеющего высокие концентрации содержания в продуктах питания населения города.

Последующий расчет уровня индивидуального канцерогенного риска здоровью (CR) с учетом среды поступления определил минимальную канцерогенную опасность почвы (0,03 %). При этом стоит учитывать значительную роль почвы в загрязнении приземного слоя атмосферы, определяющей максимальный канцерогенный риск для населения среди других объектов среды (40,7 %), и продуктов питания, загрязнение которых определило их долевое участие в суммарной канцерогенном риске, составившее 12,4 % .

Установленные особенности распределения канцерогенных рисков водных сред и почвы с максимальным участием формальдегида, мышьяка, хрома и свинца доказывают высокое геохимическое сродство данных компонентов к этим средам, что необходимо учитывать в разработке социально-гигиенических мероприятий по снижению канцерогенных рисков. Характер распределения полученных единичных рисков относительно питьевой воды и продуктов питания объясняется более глубокой почвенной трансмиссией таких канцерогенов как мышьяк, кадмий. Высокий канцерогенный риск свинца, содержащегося в продуктах питания объясняется высокой его биологической аккумуляцией.

Полученные результаты позволяют предложить ряд мер по снижению канцерогенного риска экспонируемого населения:

- Обязательный систематический контроль за содержанием в почве формальдегида, хрома, мышьяка, бериллия, кадмия — веществ, определяющих высокий канцерогенный риск;

- Обязательный контроль почвы за содержанием свинца, бензола, бенз(а)пирена, никеля, в отношении которых установлены средней приоритетности канцерогенные риски, так как, экспериментально доказано, что при длительном введении канцерогена происходит сложение эффектов отдельных доз и теоретически безопасных доз канцерогенов не существует.

- Повышение качества контроля канцерогенов путем использования коэффициентов трансмиссии, связанных с их физико-химическими свойствами при последующем прогнозировании содержания в объектах окружающей среды с использованием современных геоинформационных технологий.

Источник

Геохимия для здоровья человека

Еврейская автономная область так же как большинство субъектов РФ относится к высокоурбанизированным районам страны, численность городского населения здесь составляет 67%. Но, несмотря на достаточно высокую степень урбанизации, большинство населенных пунктов области сельские. Из пяти административных районов, в трех преобладает сельское население. Поэтому можно говорить о том, что в городской местности помимо геохимической особенности территории немаловажное значение имеет и геоэкологическое состояние территории. В сельской местности ведущее значение имеет именно геохимия территории, особенно если учесть, что водопотребление населения осуществляется без предварительной очистки от избытка железа, марганца и др. элементов.

Большая часть городского населения проживает в поселках городского типа и городах, которые расположены на Транссибирской железнодорожной магистрали. Население поселков городского типа в основном занято в добывающих и перерабатывающих местное минеральное сырье отраслях промышленности (Теплоозерский цементный завод, Хинганский оловообогатительный комбинат и др.). Данные предприятия имеют II-IV класс вредности.

Основным занятием сельского населения является производство основных видов сельскохозяйственной продукции и их переработка.

В многообразной структуре заболеваемости населения области мы выделили и детально рассмотрели наиболее значимые и зависимые заболевания от основных физико-географических, геохимических и экологических особенностей территории (болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, щитовидной железы, кариоз).

Так, в структуре первичной заболеваемости всего населения болезни органов дыхания занимают приоритетное первое место во всех районам области. В Облученском районе показатель заболеваемости болезнями органов дыхания, выявленной впервые в 1,5 раза выше показателя остальных районов и превышает общероссийский в 1,2 раза. [3] Причиной этого служит постоянное атмосферное загрязнение выбросами от Теплоозерского цементного и Известкового заводов, Кульдурского бруситового рудника и др. доля которых в 2006 г. составила 31% от общего количества выбросов по области.

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в г. Биробиджане определяют выбросы загрязняющих веществ: диоксид азота (максимальное из разовых значений в 1,2 раза превышает ПДК), бенз(а)пирен (максимальная из среднемесячных — 5,7 ПДК), формальдегид. Основной вклад в выбросы диоксида азота в атмосферу города вносит Биробиджанская ТЭЦ — 0,734 тыс. т/год (26,7%) и автотранспорт — 1,992 тыс. т/год (72,5%).[2] Выбросы бенз(а)пирена обусловлены отопительным периодом частного сектора (печное отопление). Доля выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников расположенных в сельских населенных пунктах Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского районов, в 2006 г. составила 17,1% (2005 г. — 22,3%) от общего количества выбросов по области. Количество выбросов на 1 км 2 в городской местности в 2006 г. составил 1,085 тыс. т. на км 2 , что превышает аналогичный показатель в сельской местности — в 3 раза. Однако исключение составляет Биробиджанский район, располагающийся вблизи г. Биробиджана, принимающий на себя выбросы от промышленных предприятий города.

Несмотря на то, что в последние годы снижается количество выбросов в атмосферу, заболеваемость и смертность населения от болезней органов дыхания, прежде всего, в Облученском районе имеет тенденцию к увеличению, так как загрязняющие вещества оказывают свое негативное действие постепенно и наиболее четко проявляется через более длительный период времени.

Помимо действия стационарных промышленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу большую лепту вносит и автомобильный транспорт, выбросы которого в 2006 г. составили 46,8% (в 2005 г. — 36,1% выбросов) от всех выбросов в атмосферу. Спектр веществ, загрязняющих атмосферу области довольно широк: пыль, содержащая оксиды кремния, мышьяк, ртуть, свинец, оксиды азота, оксиды углерода, в том числе бензопирен, диоксиды серы, твердые вещества. Однако большая их концентрация приходится на Облученский, Смидовичский районы и г. Биробиджан, вдоль которых расположена федеральная автомобильная трасса «Чита-Хабаровск».

Помимо геоэкологического состояния территории особую важность имеет геохимическая специализация региона. На основе геологических и геохимических данных на территории ЕАО выделены локальные эколого-геохимические аномалии, характеризующиеся высоким содержанием некоторых элементов, в основном характерные для северо-западной горной части области (в административно-территориальном плане охватывающие почти всю территорию Облученского района). Положение их связано с местами пересечения разломов. Дальний Восток России в отличие от центральных и западных регионов страны характеризуется более интенсивным развитием молодых разломов. В следствие интенсивно протекающих тектонических процессов отмечается наличие газовых и флюидных потоков, особенно возрастающих непосредственно перед землетрясением. Прежде всего это характерно для высоко летучих токсичных компонентов — ртути, мышьяка, сурьмы, серы, метана, гелия. Несмотря на то, что концентрация их в абсолютных показателях низка, недоучет их при изучении геохимических особенностей территории может привести к ошибочности выводов. Так, например, концентрация радона в плохо проветриваемых подвальных помещения и нижних этажей зданий, расположенных в зонах влияния разломов, может во много раз превышать допустимые нормы и приводить в том числе к онкологическим заболеваниям (рак легких, лейкемия и др.).[1,7] По данным ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в ЕАО» превышение гигиенических нормативов обнаружено в 17,2% жилых зданий области. Основными элементами интразональных геохимических аномалий являются железо, марганец, фосфориты, ртуть. Развитая гидросеть области способствует активному вымыванию данных элементов из породы и способствует загрязнению поверхностных и подземных вод.

Большое значение для здоровья имеет качество воды, используемой в хозяйственно-бытовых, санитарно-гигиенических и кулинарно-питьевых целях.[4] Повышение заболеваемости населения болезнями органов пищеварения связано с гидрохимическими и экологическими особенностями территории. Эксплуатируемым для питья водам области свойственна природная аномальность по содержанию железа, превышение которого составляет от 10 до190 ПДК, марганца — от 2 до 14 ПДК, кремния — от 1,3 до 2,1 ПДК, иногда бария от 1,1 до 2,8 ПДК и дефицит йода и фтора. Большинство населенных пунктов области не имеют станций по очистке воды от вредных примесей. Из числа загрязняющих компонентов чаще всего присутствуют нефтепродукты с превышением концентрации от 1,3 до 2,2 ПДК и азот аммония от 1,2 до 3,1 ПДК, что говорит о техногенном и хозяйственно-бытовом загрязнении территории. В Облученском районе ситуация с загрязнением воды усугубляется сбросами промышленных вод с хвостохранилищ Хинганолово с превышенным содержанием железа (превышение ПДК в 3,3 раза), меди, цинка, свинца в реку Малый Хинган, ниже по течению которого находится водозабор г. Облучье. Превышение в воде железа, марганца, кремния имеет достоверную связь с заболеваемостью населения болезнями органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта. Так в 2006 г. показатель первичной заболеваемости в Облученском районе в 1,8 раза превысил общероссийский показатель и в 1,5 раза дальневосточный. Общая заболеваемость населения болезнями пищеварения в Облученском районе выше в 1,5 раза, чем в других районах области.[3]

Описанные выше геохимические особенности Среднего Приамурья находят свое отражение в структуре заболеваемости населения эндемическим зобом. При избытке марганца в организме, который откладывается в печени, легких, органах ЖКТ и недостатке йода происходит увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями и возникновением щитовидного зоба у населения. Такое неблагоприятное сочетание содержания микроэлементов в среде обитания имеет место для всей территории ЕАО.

Геохимические особенности подстилающей поверхности северной части области, связанные с наличием проявлений и месторождения фосфоритов, при вымывании из них фосфора в почву и воду, способствуют увеличению общей и первичной заболеваемости болезнями костно-мышечной системы. При избытке в организме человека фосфора и недостатке кальция вероятность заболеваний костно-суставной системы увеличивается. Так в 2006 г. первичная заболеваемость в Облученском районе была выше в 1,3 раза общероссийского показателя и в 1,5 раза дальневосточного.

Таким образом, в районах с высокой долей городского населения и отраслями промышленности, связанных с добычей и переработкой минерального сырья, неблагоприятная экологическая ситуация накладывается на геохимические аномалии территории и способствует увеличению заболеваемости населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Буряк В.А., Рянский Ф.Н., Хмелевская Н.М. Геохимическая специализация как основа при медико-биологическом и эколого-ландшафтном районировании (на примере АТР).- Биробиджан, 1993.- 76 с.

- Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Еврейской АО в 2005 году». — Биробиджан, 2006.

- Население. Статистический ежегодник Еврейской автономной области. — Биробиджан, 2006.

- Общественное здоровье и экономика /Б.Б.Прохоров, И.В. Горшкова, Д.И. Шмаков, Е.В. Тарасова .- М.: МАКС Пресс, 2007. — 292 с.

- Сердцев М. И., Горлачев В. П. Природно-климатические условия среды обитания и здоровья населения Восточного Забайкалья. Учебное пособие для студентов педагогических вузов. Чита, 1995. — 68 с.

- Христофорова Н. К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток — Приморье: Учебное пособие. Владивосток, Хабаровск. Хабаровское книжное изд-во, 2005. 304 с.

- Юдин С.В., Кику П.Ф. Гигиенические аспекты распространенности онкологических заболеваний. Владивосток: Дальнаука, 2002. — 220с.

- Хлебович И.А. Медико-географическая оценка природных комплексов. На примере южных районов Средней Сибири. Изд-во «Наука», Ленингр. Отд. 1972. — 123 с.

Источник