Генеалогический анамнез оценки здоровья ребенка

Важнейшим этапом обследования больного с подозрением на наследственное заболевание является сбор генеалогического анамнеза. Его целью является составление родословной, позволяющей проследить передачу болезни в ряду поколений, установить тип наследования болезни и определить круг лиц, принадлежащих к группе риска и нуждающихся в медико-генетическом консультировании (в том числе с использованием методов ДНК-диагностики).

Можно выделить несколько основных этапов, на которые подразделяется процедура генеалогического анализа в обследуемой семье.

Установление наследственной природы болезни. Предположение о наследственном характере того или иного заболевания может быть сделано на основании наличия повторных случаев этого заболевания у родственников обследуемого больного. В процессе опроса больного и его родственников нельзя ограничиваться лишь получением сведений о наличии в семье других случаев «аналогичного заболевания».

Следует помнить о том, что для наследственных болезней нервной системы характерен значительный фенотипический полиморфизм, а трактовка членами семьи тех или иных симптомов, имеющих место у родственников, может быть весьма субъективной и ошибочной. Поэтому в целях получения максимально точной информации необходимо интересоваться наличием у родственников любых заболеваний, в особенности сопровождающихся какими-либо неврологическими нарушениями.

Это особенно важно для заболеваний, имеющих мультисистемные и мультиорганные проявления. Например, миотоническая дистрофия сравнительно частое наследственное заболевание с аутосомно-доминантным типом передачи и варьирующей экспрессивностью мутантного гена — в развернутых случаях характеризуется миотоническим феноменом, мышечными атрофиями, кардиомиопатией, катарактой, эндокринными нарушениями и рядом других симптомов; в то же время в некоторых случаях единственным проявлением болезни могут быть катаракта либо нарушение сердечной проводимости.

Выявление таких симптомов у родственников больного миотонической дистрофией позволяет заподозрить семейный характер заболевания и предпринять необходимые меры для подтверждения носительства мутации у лиц, имеющих субклинические признаки болезни.

Для получения генеалогической информации может использоваться анкетирование, при этом решающим фактором успеха является адекватный перечень вопросов анкеты и доступность вопросов для членов семьи, не имеющих медицинского образования. Очень важно провести личный осмотр ближайших родственников больного, а в необходимых случаях и других членов семьи с целью более детальной оценки их клинического статуса.

При необходимости данные личного осмотра родственников больного могут дополняться результатами соответствующих лабораторно-инструментальных методов обследования (ЭЭГ, ЭМГ, рентгеновская и магнитно-резонансная компьютерная томография и др.). При сборе семейного анамнеза следует стремиться использовать и другие источники достоверной медицинской и генеалогической информации, например различную медицинскую документацию (выписки из историй болезни, амбулаторные карты), домовые книги, архивные данные и т.п.

Источник

Генеалогический анамнез оценки здоровья ребенка

Необходимы все детали клинической картины. Дайте родителям и ребёнку возможность подробно изложить все жалобы в их собственных словах и темпе. Обратите внимание на рассказ родителей о жалобах: начало, длительность, предыдущие эпизоды, что приносит облегчение или усугубляет признаки, как долго продолжается недомогание, когда становится хуже и другие сопутствующие симптомы. Влияет ли это на образ жизни ребёнка или родителей? Что по поводу этого предпринимает семья? Обязательно выясните:

• что стало причиной обращения к врачу;

• что думают родители по этому поводу или причиной обращения стал страх за здоровье ребёнка.

Подробности дальнейшего сбора анамнеза зависят от причин и тяжести жалоб, возраста ребёнка. Пока проводят полное всестороннее обследование, которое приведено здесь, обычно более уместным считают выборочный подход. Это не должно стать поводом для краткого, небрежного сбора анамнеза, а напротив, позволяет сосредоточиться на тех моментах, где необходимо скурпулёзное, детальное уточнение истории заболевания.

Основные вопросы при оценке клинической картины:

• Общее состояние здоровья — насколько ребёнок активный и жизнерадостный?

• Нормальное развитие.

• Пубертатное развитие (если обосновано).

• Питание / потребление жидкости / аппетит.

• Любые недавние изменения поведения или личности.

Обследуемые системы определяют по ситуации:

• Диффузные сыпи, высокая температура (если измеряли).

• Дыхательная система — кашель, одышка, нарушения дыхания.

• ЛОР — инфекции горла, насморк, тяжёлое дыхание (стридор).

• Сердечно-сосудистая система — сердечные шумы, цианоз, устойчивость к физической нагрузке.

• Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — рвота, диарея или запор, боль в животе.

• Мочеполовая система — дизурия, частое мочеиспускание, ребёнок влажный (недержание мочи), приучен пользоваться туалетом.

• Неврологическая система — судороги, головные боли, двигательные нарушения.

• Костно-мышечная система — нарушения походки, боли в конечностях или отёчность, другие функциональные нарушения.

Убедитесь, что, описывая проблему, вы и родители (или ребёнок) говорите об одном и том же.

Анамнез болезни ребенка:

• Акушерские и родовые проблемы у матери.

• Масса тела при рождении и гестация.

• Перинатальные проблемы, помещался ли в отделение интенсивной терапии новорождённых.

• Вакцинации (в идеале — из индивидуальной карты здоровья ребёнка).

• Предыдущие заболевания, госпитализации, операции, несчастные случаи, травмы.

Предшествующее лечение ребенка:

• Приём лекарств в настоящее время и в прошлом.

• Известные аллергии.

Семейный анамнез

Семья живёт в одном доме, гены и заболевания у членов семьи общие:

• Есть ли у кого-то из членов семьи или друзей схожие проблемы или серьёзные расстройства?

• Постройте генеалогическое древо. При наличии сведений о семейном заболевании продлите генеалогическое древо семьи на несколько поколений.

• Есть ли кровное родство?

Социологические данные о ребенке и семье

Выясните следующее:

• Значимую информацию о семье и окружении — род занятий родителей, экономический статус, условия жизни, отношения, курение родителей, стрессы в семье.

• Счастлив ли ребёнок дома? Какие игры или виды деятельности он предпочитает?

• Счастлив ли ребёнок в детском саду или школе? Такое социологическое исследование играет решающую роль, поскольку многие детские заболевания или патологические состояния связаны со следующими проблемами родителей.

• Злоупотребление алкоголем или наркотическая зависимость.

• Длительное состояние безработицы / бедность.

• Плохие жилищные условия с повышенной влажностью.

• Психические заболевания у родителей.

• Нестабильный брак родителей.

Сбор данных о развитии ребенка:

• Беспокойство родителей о зрении, слухе, развитии.

• Ключевые вехи развития.

• Предшествующее наблюдение за здоровьем ребёнка, тесты на развитие.

• Контроль функции мочевого пузыря и кишечника.

• Характер и поведение ребёнка.

• Проблемы со сном.

• Отношения и развитие в детском саду / школе. Изучите индивидуальную карту здоровья ребёнка.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Текст книги «Развитие и воспитание детей в домах ребенка»

Автор книги: Валерий Доскин

Жанр: Детская психология, Книги по психологии

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

ГЛАВА 2. Особенности состояния здоровья и развития воспитанников домов ребенка

1. Комплексная оценка состояния здоровья детей в доме ребенка

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и повреждений. Сопоставляя разные термины, в первую очередь – «здоровье» и «состояние здоровья», следует отметить, что последний термин шире, он объединяет разные степени (уровни) здоровья. Таким образом, состояние здоровья – это сложное собирательное понятие, отражающее по совокупности признаков его определенные уровни.

Различают целый ряд показателей состояния здоровья детей, которые в основном можно разделить на две большие группы: демографические и клинические.

Главная задача изучения состояния здоровья детского населения в гигиене детей и подростков заключается в характеристике здоровья активно действующего, так называемого практически здорового детского населения, степени его социальной дееспособности и сдвигов, происходящих в нем под влиянием действующих факторов среды (С.М. Тромбах).

Педиатрическая наука изучает состояние здоровья с позиций установления диагноза здоровья, определения уровня здоровья каждому ребенку индивидуально (Т.Я. Черток, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Ю.Е. Вельтищев).

В нашей стране за последние годы предприняты разные попытки дифференциации уровней состояния здоровья детей (В.Ю. Альбицкий с соавт., И.И. Пуртов, Ю.Е. Вельтищев и др.). Наиболее признанной является градация уровней здоровья, предложенная С.М. Громбахом. Он выделил пять групп здоровья и четыре его основных критерия. Это уровень физического развития и степень его гармоничности, степень резистентности, уровень функционального состояния, наличие или отсутствие хронических заболеваний и врожденных пороков развития.

Проведенные исследования (Т.Я. Черток, Р.В. Тонкова-Ямпольская, З.С. Макарова, В.А. Доскин, Л.Г. Голубева) доказали необходимость выделения, особенно в раннем возрасте, двух дополнительных критериев: 1) обусловливающий здоровье (биологический, генеалогический и социальный анамнез ребенка) и 2) уровень нервно-психического развития. Данные критерии тесно связаны с уровнем состояния здоровья детей раннего возраста и являются определяющими для их последующего развития.

В этой связи мы приводим шесть основных критериев здоровья, необходимых для комплексной оценки состояния здоровья детей раннего возраста, а также методы их определения и оценки.

I. Наличие или отсутствие отклонений в раннем онтогенезе ребенка, генеалогическом и социальном анамнезе

Особенности течения раннего онтогенеза

Течение раннего онтогенеза включает сведения об антенатальном (раздельно о течение 1-й и 2-й половины беременности), интранатальном, раннем неонатальном, неонатальном и постнатальном периодах развития ребенка, полученные из выписок родильного дома и других медицинских учреждений, а также бесед с родителями (табл. 4).

Оценка течения раннего онтогенеза и выделение групп риска

О степени неблагополучия в раннем онтогенезе ребенка, особенно в его антенатальном периоде развития, можно косвенно судить по индивидуальному уровню малых аномалий развития (MAP), что особенно важно в доме ребенка, так как педиатр часто не имеет достоверных анамнестических сведений (табл. 5).

Уровень малых аномалий развития

Примечание. Дети с выраженным и высоким уровнем MAP при необходимости подлежат консультации у генетика.

Исследования, проведенные на кафедре поликлинической педиатрии РМАПО, показывают, что уровень MAP имеет прогностическое значение для дальнейшего формирования состояния здоровья ребенка. В этой связи его определение является необходимым при клиническом обследовании детей в интернатном учреждении.

Стигмы дизэмбриогенеза (малые аномалии развития)

Особенности формы черепа:

– брахицефалия (увеличение поперечного диаметра черепа);

– долихоцефалия (увеличение продольного диаметра черепа);

– плагицефалия (уплощенный свод черепа);

– другие особенности формы черепа.

Особенности строения глаз и лица:

– микрофтальмия (малые размеры глазного яблока);

– узкая глазная щель;

– эпикант (вертикальная полулунная кожная складка, спускающаяся с верхнего века у внутреннего края глаза);

– птоз (опущение верхнего века);

– гипертелоризм (широко расставленные глаза);

– гипотелоризм (узко расставленные глаза);

– монголоидный разрез глаз (приподнятые наружные углы глазных щелей);

– антимонголоидный разрез глаз (опущенные наружные углы глазных щелей);

– гетерохромия (различный цвет радужки правого и левого глаза или неодинаковая окраска участков радужки одного глаза);

– колобома радужки (дефекты тканей радужки);

– другие особенности строения глаз;

– прогнатизм (выступающая вперед верхняя челюсть);

– ретрогнатия (сдвиг верхней челюсти кзади);

– микрогнатия (малые размеры верхней челюсти);

– «рыбий (карпий)» рот;

– расщепление маленького язычка;

– искривление носовой перегородки;

– другие особенности строения носогубной области и рта.

Аномалии строения органов слуха:

– гипоплазия отдельных структур раковины уха (недоразвитие);

– гиперплазия отдельных структур раковины уха (увеличение);

– примитивная форма раковин;

– низко расположенные уши;

– высоко расположенные уши;

– другие деформации раковины уха.

Особенности строения зубов:

– диастема (чрезмерно широкие промежутки между передними резцами верхней челюсти);

– дисплазия (нарушение развития ткани зубов);

– дистрофичные зубы (нарушение питания тканей зубов);

– другие особенности строения зубов.

Особенности строения шеи:

– очень длинная шея;

– другие особенности строения шеи.

Особенности строения грудной клетки и позвоночника:

– короткое или длинное туловище;

– асимметричная грудная клетка;

– гипертелоризм сосков (широко отставленные друг от друга);

– низкое расположение пупка;

– отсутствие мечевидного отростка;

– раздвоенный мечевидный отросток;

– расхождение прямых линий живота;

– широкое пупочное кольцо;

– другие особенности строения грудной клетки и позвоночника.

Особенности строения конечностей:

– брахидактилия (укорочение пальцев рук или ног);

– арахнодактилия (удлинение и утончение пальцев рук или ног);

– синдактилия (полное или частичное сращение пальцев кисти или стоп);

– полидактилия (увеличение числа пальцев на руках или ногах);

– поперечная складка на ладони;

– клинодактилия (искривление или расположение пальцев косо);

– короткий большой палец на руках;

– короткий большой палец на ногах;

– девиация мизинца (отклонение);

– 4-й палец короче 2-го;

– птеродактилия (перепонки между пальцами);

– двузубец на стопе;

– трезубец на стопе;

– другие особенности строения кисти и стопы.

Особенности развития мочеполовой системы:

– крипторхизм (отсутствие в мошонке одного или обоих яичек);

– незаращение крайней плоти;

– другие особенности развития мочеполовой системы.

Генеалогический анамнез ребенка и его скрининговая оценка

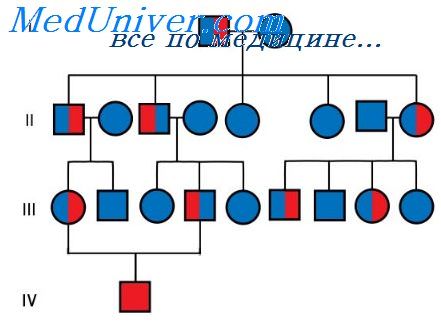

Генеалогический анализ проводится после составления родословной. Родословная должна содержать информацию о родственных отношениях в семье, числе родственников в каждом поколении, их возрасте, состоянии здоровья и причинах смерти.

После составления родословной анализ генеалогического анамнеза проводится в трех основных направлениях:

1) выявление моногенных и хромосомных заболеваний;

2) количественная оценка отягощенности генеалогического анамнеза;

3) качественная оценка отягощенности с выявлением предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

Для количественной оценки отягощенности генеалогического анамнеза используется индекс накопления хронических заболеваний в семье пробанда (генеалогический индекс) – Iо, разработанный на кафедре поликлинической педиатрии РМАПО (З.С. Макарова). Он определяется по формуле:

Оценка отягощенности генеалогического анамнеза (по Io):

0,9 и выше – высокая.

Дети с выраженной и высокой отягощенностью относятся к группе риска по генеалогическому анамнезу.

Краткая характеристика социального анамнеза и его параметры приведены в табл. 6.

Параметры социального анамнеза и их краткая характеристика

Группы риска по социальному анамнезу рассматриваются в табл. 7

Оценка социального анамнеза, выделение групп риска

Примечание. К диспансерной группе риска можно также отнести наличие только таких факторов риска, как отказ от ребенка, лишение родительских прав, ребенок-подкидыш, постоянное избиение ребенка родителями, отсутствие у семьи постоянного места жительства.

Полное исследование первого критерия здоровья позволяет выявить и оценить все имеющиеся факторы риска в раннем онтогенезе ребенка, а также осуществить по их совокупности эффективный прогноз последующего формирования здоровья и дальнейшего развития ребенка.

II. Уровень физического развития и степень его гармоничности

Оценка физического развития проводится с учетом общепризнанных возрастных группировок и использованием центильных таблиц. Она зависит от расположения полученных результатов антропометрических измерений в центильных интервалах. При сочетанной оценке длины и массы тела может применяться следующая схема:

1) нормальное физическое развитие – положение параметров длины тела в центильных зонах 3–7 и массы тела – в зонах 3–6;

2) отклонение в физическом развитии – положение результатов измерения в центильной зоне 2 говорит о сниженном показателе, в центильной зоне 1 – о низком, в зоне 7 – о повышенном показателе, а в зоне 8 – о высоком.

III. Уровень нервно-психического развития и степень его гармоничности

Уровень нервно-психического развития оценивается по показателям нервно-психического развития, разработанным сотрудниками кафедры поликлинической педиатрии РМАПО (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт) с определением группы развития или группы риска (К.Л. Печора, Фрухт Э.Л.). Данный критерий тесно коррелирует с уровнем соматического состояния здоровья детей раннего возраста и является прогностическим в отношении дальнейшего развития ребенка.

IV. Степень резистентности детского организма

Степень резистентности оценивается по числу эпизодов острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года, предшествующего обследованию. В том случае, если наблюдение было менее продолжительным, оценка резистентности проводится по индексу резистентности (Ir), который рассчитывается по формуле:

хорошая – число эпизодов острых заболеваний 0–3 в течение года (Ir = 0–0,32);

сниженная – число эпизодов острых заболеваний 4–5 в течение года (Ir = 0,33-0,49);

низкая – число эпизодов острых заболеваний в течение года – 6–7 (Ir = 0,5–0,6);

очень низкая – число эпизодов острых заболеваний 8 и более в течение года (Ir > 0,67).

Ребенок считается часто болеющим, если он в течение года переносит 4 и более острых заболеваний или его индекс резистентности составляет 0,33 и выше.

V. Уровень функционального состояния организма ребенка

Этот критерий оценивается по данным клинического осмотра, лабораторных и инструментальных методов исследования, на основании анализа поведения, а также адаптационных возможностей ребенка.

Поведение ребенка является важным индикатором ранних отклонений в здоровье и развитии, еще не получивших манифестное выражение. Показатели поведения [1] , выявленные Э.Л. Фрухт, следующие:

• эмоциональное состояние (для детей 1-го года жизни) – положительное, отрицательное, неустойчивое, малоэмоциональное;

• настроение (для детей 2–6 лет):

а) бодрое, жизнерадостное – положительно относится к окружающим; охотно контактирует с окружающими, с интересом активно играет; дружелюбен, реакции

эмоционально окрашены, часто (адекватно) улыбается, смеется; нет страхов;

б) спокойное – положительно относится к окружающим, менее контактирует с окружающими по своей инициативе, чем при бодром состоянии; спокоен, активен; реакции менее окрашены эмоционально;

в) раздражительное, возбужденное – плаксивость, раздражительность; неадекватно относится к окружающим; может быть бездеятелен или деятельность неустойчива; может вступать в конфликты, наблюдаются аффективные вспышки возбуждения, озлобленность, крик, резкое покраснение или побледнение в острые эмоциональные моменты;

г) подавленное – вял, бездеятелен, пассивен, неконтактен, замкнут, грустен, может тихо (громко) плакать;

д) неустойчивое – может быть весел, засмеяться и быстро заплакать, вступать в конфликты, быть замкнутым, быстро переходить от одного настроения к другому;

засыпание – спокойное, быстрое, длительное, беспокойное, с воздействием на ребенка, сочетание всех (многих) форм нарушения засыпания;

сон (дневной – ночной) – глубокий, неглубокий, спокойный, беспокойный, прерывистый, длительный (соответствующий возрасту), укороченный, чрезмерно длительный, с воздействиями, сочетание всех (многих) форм нарушения сна;

аппетит – хороший, неустойчивый, плохой, избирательный, повышенный;

поведение во время приема пищи – отказ от пищи, много нелюбимых блюд, мало ест, ест медленно, набирает в рот и не жует, не умеет жевать, сосет пищу, безразличен к еде, ест через силу, ест с жадностью, оставляет (недоедает всегда), сочетание нескольких форм нарушения аппетита;

• характер бодрствования – активный, малоактивный, пассивный;

взаимоотношения со взрослыми – положительные, отрицательные, отсутствие взаимоотношений, инициативные, ответные, неустойчивые, сочетание нескольких форм;

• взаимоотношения с детьми – положительные, отрицательные, отсутствие взаимоотношений, инициативные, ответные, неустойчивые, сочетание нескольких форм;

• отрицательные привычки (автоматизм, стереотипы) – нет отрицательных привычек; сосет пустышку, палец, язык, губу, одежду, раскачивается, выдергивает, крутит волосы, шмыгает носом, наморщивает лоб или нос, часто моргает, онанирует и др., агрессивен – кусается, царапается, дерется и др., сочетание нескольких форм;

другие индивидуальные особенности – контактен, доброжелателен, груб, жесток, ласков, навязчив, любознателен, очень интересуется окружающими, не интересуется окружающими, инициативен, деятелен, легко обучаем, необучаем, нелюбознателен, безынициативен, двигательно расторможен, заторможен, подвижен, уравновешен, медлителен, вынослив, легко утомляем, долго убирает игрушки, долго одевается, боится темноты, животных, неизвестности и пр., сочетание нескольких форм.

Оценка поведения и выделение групп риска

Незначительные отклонения (группа внимания) – отклонение по одному показателю.

Умеренные отклонения (группы риска) – отклонения в поведении по двум-трем показателям.

Выраженные отклонения (группа высокого риска) – отклонения в поведении по четырем-пяти показателям.

Значительные отклонения (диспансерная группа риска) – отклонения в поведении по шести и более показателям.

Адаптационные возможности детей раннего возраста можно оценить по особенностям течения адаптации к изменившимся микросоциальным условиям, в частности, к поступлению в дом ребенка. Выраженность, полиморфизм и цикличность клинических проявлений у детей первых лет жизни позволяют расценить ее как «адаптационную болезнь» (по данным З.С. Макаровой).

1. Функциональные нарушения центральной нервной системы (отклонения в поведении и соматовегетативные отклонения).

2. Снижение резистентности (повторные острые заболевания и соматовегетативные отклонения).

3. Смешанный тип (отклонения в поведении, повторные острые заболевания и соматовегетативные отклонения).

1. Острое (до 30 дней).

2. Подострое (30-120 дней).

3. Рецидивирующее (в течение года отмечаются периоды улучшения, чередующиеся с возобновлением прежней клинической симптоматики).

1. Легкая (незначительные отклонения в поведении, отсутствие острых заболеваний или редкие, без осложнений, Iоз = 0 – 0,4; отсутствие соматовегетативных отклонений).

2. Средней тяжести (выраженные отклонения в поведении. Но не требующие медикаментозной коррекции; повторные острые заболевания без осложнений I = 0,5 – 0,9; небольшие соматовегетативные отклонения).

3. Тяжелая (выраженные отклонения в поведении, требующие медикаментозной коррекции, консультации у психоневролога; частые острые заболевания с осложнениями, Iоз =1,0 – 1,75; выраженные соматовегетативные отклонения).

1. Выраженные клинические проявления (острый период).

2. Обратное развитие симптомов.

VI. Наличие или отсутствие хронических заболеваний, врожденных пороков развития, функциональных или морфофункциональных отклонений в состоянии здоровья

Критерий оценивается по результатам клинических осмотров педиатра, заключений специалистов, а также дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования.

Комплексную оценку состояния здоровья детей в доме ребенка осуществляет врач-педиатр на основании исследования всех перечисленных шести критериев, результатов обследований, данных лабораторных и инструментальных методов, а также заключений специалистов. Им дается заключение о принадлежности ребенка к одной из пяти имеющихся групп здоровья.

В соответствии с выраженностью клинических проявлений, уровнем компенсаторных возможностей и степенью нарастания риска формирования хронических заболеваний в пределах II группы здоровья выделяются ПА, ПБ и ПВ группы (табл. 8).

Критерии выделения групп ПА, ПБ и ПВ в пределах II группы здоровья (З.С. Макарова)

Остановимся более подробно на характеристике пяти групп здоровья, являющихся результирующими комплексной оценки, проводимой педиатром дома ребенка, и отражающими уровень индивидуальной «меры здоровья» каждого конкретного ребенка.

I группа здоровья – здоровые дети, не имеющие отклонений ни по одному из шести основных критериев здоровья;

IIА группа здоровья – дети, имеющие отклонения только по первому (обусловливающему здоровье) критерию здоровья (дизонтогенетические нарушения, отягощенность генеалогического и/или социального анамнеза); в качестве маркера может выступать превышение порога малых аномалий развития;

IIБ группа здоровья – дети с функциональными и морфофункциональными отклонениями в состоянии здоровья, не имеющими выраженных клинических проявлений, с сохранением или небольшим снижением компенсаторных и адаптационных возможностей. Например:

• снижение резистентности с увеличением числа эпизодов острых заболеваний в течение года до 4–7 (Ir = 0,33 – 0,6);

• снижение адаптационных возможностей с развитием адаптационной болезни, протекающей в среднетяжелой форме;

• наличие отклонений в физическом развитии: повышенная (центильная зона 7) или сниженная (центильная зона 2) масса тела; сниженная длина тела (центильная зона 2);

• наличие отклонений в нервно-психическом развитии (отставание в развитии на один эпикризный срок – II группа развития; высокое развитие – опережение в развитии более чем на два эпикризных срока);

• незначительные или умеренные отклонения в поведении;

• преданемические состояния (снижение гемоглобина до нижних границ нормы);

• функциональный сердечный шум;

• дисбактериоз кишечника в стадии компенсации или субкомпенсации (I, II степень);

• рахит I степени, начальные проявления;

• аномалии конституции (диатезы);

• незначительные проявления пищевой, лекарственной аллергии;

• аденоиды I степени; гипертрофия миндалин I–II степени;

• перинатальная энцефалопатия без выраженных клинических проявлений и т. д.

IIВ группа здоровья – дети с функциональными и морфо-функциональными отклонениями в состоянии здоровья, сопровождающимися манифестными клиническими проявлениями, снижением компенсаторных и адаптационных возможностей. Например:

• снижение резистентности с увеличением числа эпизодов острых заболеваний до 8 и более в течение года(Ir = 0,67 и выше);

• снижение адаптационных возможностей с развитием адаптационной болезни, протекающей в тяжелой форме, а также имеющей рецидивирующее течение;

• наличие отклонений в физическом развитии: высокая (центильная зона 8) или низкая (центильная зона 1) масса тела; высокая (центильная зона 8) или низкая (центильная зона 1) длина тела (при отсутствии эндокринной патологии);

• наличие отклонений в нервно-психическом развитии (отставание в развитии на 2 и более эпикризных срока – группа развития 3–4);

• выраженные или значительные отклонения в поведении, развитие невротических или неврозоподобных нарушений (страхи, патологические привычные действия, энурез, тики и т. д.);

• анемия легкой степени;

• малые аномалии сердца (открытое овальное окно, аномально расположенная хорда);

• дисбактериоз кишечника в стадии декомпенсации (II, III степень);

• рахит I–II степени;

• проявления пищевой, лекарственной аллергии, сохраняющиеся в течение длительного времени (1–2 года);

• аденоиды I–II, II степени без явлений аденоидита, гипертрофия миндалин II, II–III степени;

• перинатальная энцефалопатия с манифестными клиническими проявлениями и т. д.

III группа здоровья – дети, имеющие хронические заболевания в стадии компенсации.

IV группа здоровья – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии субкомпенсации.

V группа здоровья – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии декомпенсации. Дети с ограниченными возможностями.

Приведенные основные критерии и методы комплексной оценки состояния здоровья детей раннего возраста, а также более детальная дифференциация II группы здоровья (группы риска) обеспечивают, кроме общепринятого, клинический подход с определением индивидуального уровня, «меры здоровья» каждого конкретного ребенка, находящегося под наблюдением педиатра в доме ребенка, а также позволяют осуществить прогноз его последующего развития с назначением адекватных профилактических и оздоровительно-реабилитационных мероприятий и оценить эффективность реабилитационных воздействий с последующим анализом эффективности.

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Источник