Основы медицинских знаний: пособие для сдачи экзамена.

2.1. Физиологические критерии здоровья.

Здоровье – это общее благополучие организма, включающее в себя следующие аспекты: отсутствие болезни, некоторый уровень физической тренированности, подготовленности, функционального состояния организма. Существует множество критериев оценки уровня здоровья организма. Эти критерии определяются по различным показателям. Представим некоторые из них.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – величина, складывающаяся из нескольких компонентов: дыхательного объема, резервного объема вдоха, резервного объема выдоха.

Дыхательный объем – это объем воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при спокойном дыхании. Резервный объем вдоха – это объем воздуха, который может быть удален из легких при максимальном выдохе. Остаточный объем – это объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха.

Жизненная емкость легких у детей изменяется с возрастом, по данному показателю можно судить о правильности развития дыхательной системы ребенка. В норме жизненная емкость легких (в литрах) равна:

– в 7 лет у мальчиков – 1,4; у девочек – 1,3;

– в 8 лет у мальчиков – 1,5; у девочек – 1,3;

– в 9 лет у мальчиков – 1,7; у девочек – 1,5;

– в 10 лет у мальчиков – 2,0; у девочек – 1,7;

– в 11 лет у мальчиков – 2,1; у девочек – 1,8;

– в 12 лет у мальчиков – 2,2; у девочек – 2,0;

– в 13 лет у мальчиков – 2,3; у девочек – 2,3;

– в 14 лет у мальчиков – 2,8; у девочек – 2,5;

– в 15 лет у мальчиков – 3,3; у девочек – 2,7;

– в 16 лет у мальчиков – 3,8; у девочек – 2,8.

В дальнейшем жизненная емкость легких изменяется незначительно.

Легочная вентиляция, или минутный объем дыхания (МОД), – количество воздуха, проходящего через дыхательную систему за 1 мин. МОД определяется умножением объема дыхания на частоту дыхания. В норме легочная вентиляция взрослого человека составляет 30–50 л.

Частота пульса– количество ударов пульса за 1 мин. Пульс – это периодические толчкообразные сокращения стенок артерий при движении крови в момент сокращения сердца. Пульс здорового человека в норме составляет 60–90 ударов в минуту.

Норма частоты пульса зависит от возраста человека (у новорожденных пульс – 120–140 ударов в минуту), его психологического состояния (при нервных нагрузках пульс учащается), физического перенапряжения, положения тела человека, температуры окружающей среды, от принятия пищи.

В норме пульс должен обладать ритмичностью, т. е. наличием упорядоченности и периодичности в ударах. При отсутствии ритмичности пульс имеет волнообразный характер, что указывает на нарушение сердечной деятельности вследствие наличия определенного заболевания.

Наполнение пульса – это величина, определяемая силой, которую необходимо приложить, чтобы прекратить движение крови по сосудам. Наполнение пульса зависит от количества крови в сердечно-сосудистой системе человека, от ее распределения, силы и интенсивности сердечных сокращений, состояния сосудистых стенок. Если наблюдается прекращение пульса даже при небольшом нажатии на стенки сосуда, это свидетельствует о нарушении работы сердечнососудистой системы: большой кровопотере, плохой эластичности сосудов, пороках сердечных клапанов.

Величина артериального давления – это давление крови на стенки сосудов. Артериальное давление характеризуется двумя величинами – систолическим и диастолическим давлением (максимальным и минимальным). В норме систолическое давление должно соответствовать промежутку от 110 до 130 мм рт. ст., диастолическое – от 60 до 90 мм рт. ст.

Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов в момент открытия коронарного клапана, при котором кровь из сердца попадает в большой круг кровообращения. Диастолическое давление – это давление в момент закрытия коронарного клапана.

Артериальное давление колеблется с возрастом. У пожилых людей его показатели немного превышают норму.

На артериальное давление оказывают влияние следующие факторы: сила сокращений сердечных мышц; величина просвета сосудов (артерий и капилляров); физическое напряжение (во время нагрузок величина артериального давления увеличивается); нервное перенапряжение.

Повышенное артериальное давление называется гипертонией, пониженное – гипотонией.

По теории Г.Л. Апанасенко, основным критерием здоровья является энергопотенциал биосистемы, так как жизнедеятельность любого живого организма зависит от способности потреблять энергию из окружающего мира, накапливать и мобилизовывать ее для обеспечения своих физиологических функций. По теории В.И. Вернадского, чем больше мощность и емкость реализуемого энергопотенциала, а также эффективность его расходования, тем выше уровень здоровья индивида. Отсюда можно сделать вывод о том, что основными критериями уровня здоровья являются величина энергопотенциала, т. е. максимальная величина аэробных возможностей, и порог анаэробного обмена (ПАНО), отражающий эффективность аэробного процесса.

ПАНО соответствует такой интенсивности мышечной деятельности, при которой кислорода уже явно не хватает для полного энергообеспечения, резко усиливаются процессы бескислородного (анаэробного) образования энергии за счет расщепления веществ, богатых энергией (креатинфосфата и гликогена мышц), и накопления молочной кислоты. При интенсивности работы на уровне ПАНО концентрация молочной кислоты в крови возрастает от 2,0 до 4,0 ммоль/л, что является биохимическим критерием ПАНО.

Величина аэробных возможностей характеризует мощность аэробного процесса, т. е. количество кислорода, которое организм способен усвоить в единицу времени (1 мин). Эта величина зависит от функции кислородтранспортной системы и способности работающих скелетных мышц усваивать кислород.

Емкость крови (количество кислорода, которое может связать 100 мл артериальной крови за счет соединения его с гемоглобином) в зависимости от уровня тренированности колеблется в пределах от 18 до 25 мл. В венозной крови, оттекшей от работающих мышц, содержится не более 6—12 мл кислорода (на 100 мл крови).

Если учесть, что при тренировке на выносливость у бегунов и лыжников минутный объем крови может возрастать до 30–35 л/мин, то данное количество крови обеспечит доставку к работающим мышцам кислорода и его потребление до 5,0–6,0 л/мин, которое является максимальной величиной аэробных возможностей.

В определении уровня здоровья большую роль играют потребители кислорода – работающие скелетные мышцы. Различают два типа мышечных волокон – быстрые и медленные. Быстрые мышечные волокна способны развивать большую силу и скорость мышечного сокращения, но не приспособлены к длительной работе на выносливость. В них преобладают анаэробные механизмы энергообеспечения. Медленные волокна приспособлены к длительной низкоинтенсивной работе.

Еще одна составляющая аэробной производительности организма – запасы основного энергетического субстрата (мышечного гликогена), которые определяют емкость аэробного процесса, т. е. способность длительное время поддерживать уровень потребления кислорода, близкий к максимальному.

В зависимости от величины максимальных аэробных возможностей для нетренированных людей выделяются пять функциональных групп физического состояния. Абсолютные значения аэробных возможностей зависят от массы тела, поэтому у женщин эти показатели на 20–30 % ниже, чем у мужчин.

Для определения уровня физического состояния максимальное значение аэробных возможностей сравнивается с должными величинами, соответствующими средним значениям нормы для данного возраста и пола. Для мужчин должная величина равна 52 (0,25 ? возраст), для женщин – 44 (0,20 ? возраст). Далее находится отношение максимального значения аэробных состояний к его должным параметрам.

Определение фактической величины аэробных состояний прямым методом достаточно сложно, поэтому в массовой физической культуре широкое распространение получили косвенные методы определения максимальной аэробной производительности расчетным путем при помощи различных тестов. При определении максимального значения аэробных состояний большого числа лиц можно использовать 1,5-мильный тест Купера в естественных условиях тренировки. Для этого необходимо измерить расстояние, которое человек может пробежать за 12 мин по дорожке стадиона с максимальной скоростью. Далее при помощи сравнения определяется уровень выносливости и подготовленности.

Источник

Физиологические показатели здоровья это

Проблема сенситивных и связанных с ними критических периодов развития на сегодняшний день часто оказывается в центре внимания специалистов самого разного профиля и открывает реальные перспективы как для интеграции разных отраслей знания о человеке, так и для комплексного изучения человека в рамках одной науки.

При рассмотрении этапов развития возникает необходимость учета как особенностей морфофункционального развития физиологических систем организма, так и их специфической чувствительности к внешним воздействиям.

На разных этапах онтогенеза чувствительность к внешним воздействиям носит специфический характер, что показано физиологическими и психологическими изменениями. В связи с этим сенситивные периоды рассматриваются как периоды наибольшей чувствительности к воздействию факторов среды.

В последние годы наметилась тенденция перехода проблемы возрастной сенситизации из психологической в физиологическую, поскольку без учета особенностей функциональных перестроек в различные возрастные периоды невозможно понимание механизмов адаптации к меняющимся условиям среды.

В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение морфофизиологических особенностей организма человека в сенситивные периоды развития.

В исследовании приняли участие 150 практически здоровых людей, которые были разделены на возрастные группы, соответствующие 8 сенситивным периодам. В выбранных группах изучались физиологические показатели (пульс, давление, частота и глубина дыхания, содержание форменных элементов крови) по общепринятым методикам.

Исходя из литературных источников, нами было выделено 8 периодов постанатльного онтогенеза, при протекании которых возможна повышенная чувствительность функций организма к факторам среды: новорожденный (10-15 суток); детский (3 года); подростковый (11-15 (д), 12-16 (м); юношеский (20-21 (д), 23-25 (м); первой зрелости (48-50 (д), 43-45 (м); второй зрелости (55-57 (ж), 60-64 (м); пожилой (75-78 (ж), 73-75 (м); старческий (выше 80).

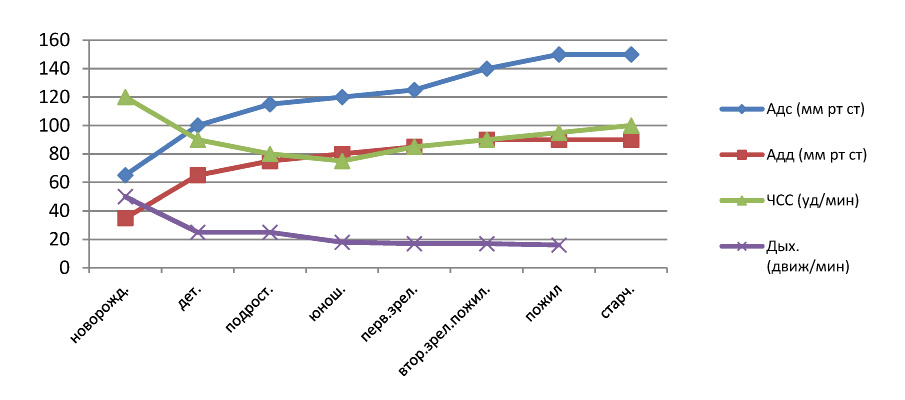

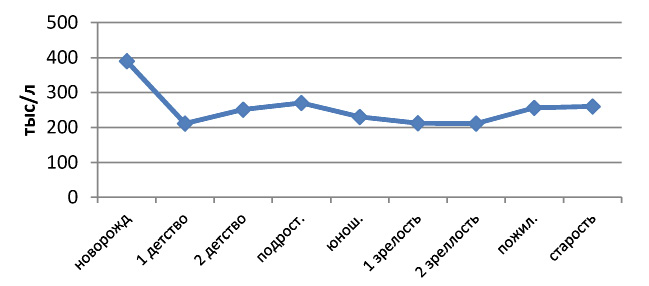

Результаты исследований представлены в табл. 1 и рис. 1-2.

Исходя из представленных данных (таб.1; рис.1), артериальное давление, как систолическое, так и диастолическое имеет почти линейную зависимость от периода сенситивного развития. Так, наименьшие показатели давления отмечены у новорожденных (65/35 мм. рт. ст.), затем оно линейно возрастает и достигает пика в старческом возрасте (150/90 мм. рт. ст.)

Физиологические показатели организма в различные сенситивные периоды развития

Сенситивные периоды развития

Рис. 1. Изменение физиологические показателей в различные сенситивные периоды

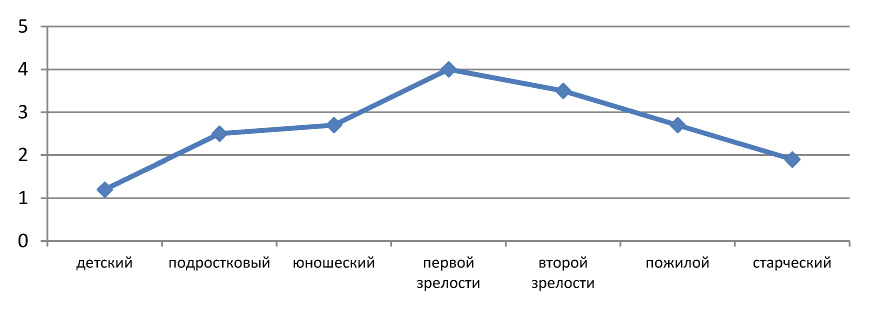

Рис. 2. Изменение ЖЕЛ (л) в различные сенситивные периоды

Частота сердечных сокращений (ЧСС), также как и АД характеризуется возрастной динамикой. У новорожденных ЧСС значительно выше, чем в остальные периоды развития и составляет 140 ударов в минуту. Это связано с недостаточной развитием регулирующего звена сердечно-сосудистой деятельности. Затем наблюдается постепенное урежение пульса. В первые годы жизни пульс еще не устойчив, не всегда ритмичен и сохраняется таковым до 6–7 лет. Начиная с 7 лет, пульс становится ритмичным, устойчивым, правильным. Эта особенность деятельности сердца объясняется тем, что к этому возрасту в основном завершается развитие нервного регуляторного механизма сердечных сокращений. Процесс урежения пульса продолжается до юношеского возраста, затем наблюдается его учащение: в старческом возрасте он достигает 100 уд/мин, что, вероятно, связано с ослаблением регулирующих влияний со стороны нервной и гуморальной систем.

Параллельно с ЧСС происходят и изменения частоты дыхательных движений, за исключением того, что, начиная с подросткового возраста, наблюдается стабильное снижение дыхания.

Для показателей ЖЕЛ не характерна линейная динамика (рис. 2). Так, пик значений ЖЕЛ приходится на период первой зрелости (4,0 л). Минимальные значения ЖЕЛ наблюдаются в периоды новорожденности (1,2 л) и старости (1,9 л).

Таким образом, анализ функционального состояния организма в различные сенситивные периоды свидетельствует о высокой чувствительности и схожести количественных показателей периодов новорожденности и старости, имеющих, однако, разную обусловленность. В первом случае отмеченные изменения связаны с адаптивными изменениями организма, во втором – с нарушением нозологических характеристик.

К одному из важнейших диагностических методов, отражающих реакцию кроветворных органов на воздействие различных физиологических и патологических факторов, относятся общеклинические исследования (концентрация гемоглобина, эритроцитов, СОЭ, цветовой показатель, содержание лейкоцитов, лейкоцитарная формула) [1, 2, 3].

Исходя из данных общеклинических исследований, наибольшие отклонения показателей отмечены в период новорожденности (возрастающая тенденция) и старости (убывающая тенденция).

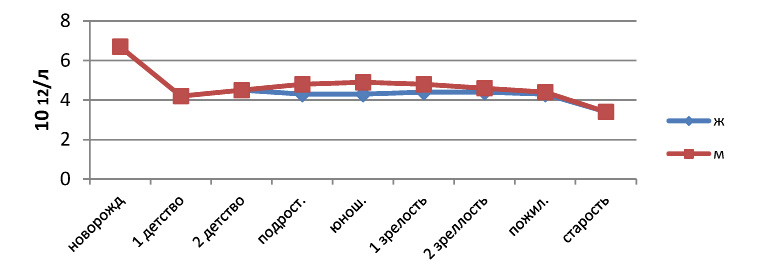

Как видно из представленных данных (рис. 3-8), анализы крови новорожденных значительно отличаются от простого детского анализа крови. Это связано со спецификой развития системы крови и органов кроветворения во внутриутробном периоде. При рождении ребенка, особенно в первые месяцы, активное образование клеток крови происходит в костном мозге всех костей.

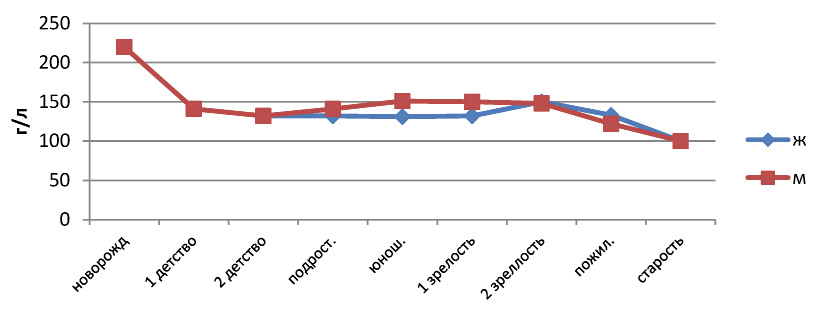

В анализе крови новорожденных абсолютный уровень гемоглобина равен 220,1±11,2 г/л. Количество эритроцитов также значительно больше, чем у взрослого, что связано с гипоксией, возникающей в период внутриутробного развития. Их число в крови новорожденных составляет 6,7±0,9×1012/л, что ведет к более высоким показателям гематокрита (55,1±1,2 %) и цветового показателя (1,2±0,001). Более высокий цветовой показатель обусловлен усиленным насыщением эритроцита гемоглобином, для того чтобы преодолеть гипоксические явления после рождения.

В этот период отмечено также повышенное содержание железа (39,2±1,2 мкмоль/л). Известно, что единственным источником железа для плода является кровь матери, откуда оно проникает в соединении с материнским трансферрином в плаценту. Основной расход железа начинается на 8-й неделе после рождения и связан с интенсификацией эритропоэза.

В анализах крови людей старческого возраста отмечены изменения, позволяющие судить о развитии анемии в этом возрасте. Так, содержание эритроцитов, гемоглобина и железа в крови снижены по сравнению с периодом первой зрелости на 23,33 и 25 % соответственно.

Рис. 3. Зависимость содержания эритроцитов от периода сенситивного развития

У пожилых людей и в старческом возрасте отмечены изменения в лабораторных показателях, характеризующих статус железа в организме. Концентрация железа в сыворотке крови снижается с возрастом. Из литературных данных известно, что содержание ферритина в сыворотке крови, как и депо железа в красном костном мозге с возрастом увеличивается [4]. Это свидетельствует о нарушении потребления железа предшественниками эритроцитов. Снижение концентрации железа в сыворотке крови пожилых людей можно объяснить ахлоргидрией или недостаточным поступлением витамина С с пищей, что снижает всасывание железа в тонкой кишке.

Рис. 4. Зависимость содержания гемоглобина от периода сенситивного развития

Обращает на себя внимание динамика скорости оседания эритроцитов в различные сенситивные периоды развития. Так, наиболее критическими для СОЭ являются подростковый (повышение до 17,0±1,2 мм/ч у девушек и до 12,0±1,1 мм/ч – у юношей), старческий (16,2±2,1 мм/ч), второй зрелости (12,2±2,1 мм/ч) и юношеский (12,0±2,1 мм/ч) периоды. В процессе старения СОЭ возрастает и у мужчин и у женщин.

Из полученных нами данных следует, что наиболее сенситивными периодами для содержания тромбоцитов являются период новорожденности, когда количество тромбоцитов повышено до 390,0±21,2 тыс/л и подростковый период, также характеризующийся повышенным (270,0±8,9 тыс/л) содержанием красных кровяных пластинок по сравнению с другими периодами.

Для соотношения объемов эритроцитов и плазмы (гематокрита) наиболее критическим является период новорожденности (Ht=55,1±1,2 %), а также периоды зрелости для мужчин (Ht=44,0±7,8 %).

Рис. 5. Зависимость содержания тромбоцитов от периода сенситивного развития

При исследовании лейкоцитарной формулы нами было установлено преобладание или уменьшение тех или иных форм в различные критические периоды. Так, период новорожденности оказался критическим почти для всех форм лейкоцитов. При рождении у детей наблюдается физиологический лейкоцитоз. Количество лейкоцитов в анализе крови новорожденного в первые дни жизни находится в пределах 15·109/л. Основная масса лейкоцитов представлена сегментноядерными нейтрофилами (49,5±1,2 %) и лимфоцитами (42,0±2,3 %). Также повышен по сравнению с остальными периодами уровень эозинофилов (3,0±0,9 %) и моноцитов (7,1±0,3 %).

Детский период (3 года) наиболее критичен для содержания лимфоцитов, уровень которых в этот период достигает 58,1±3,2 %, что приводит к явно выраженному по отношению к другим периодам лейкоцитозу (8,04·109/л).

В периоды после 40 лет отмечается преобладание сегментоядерных нейтрофилов, однако, общее количество лейкоцитов остается в пределах нормы за счет изменения соотношения других форм лейкоцитов. Так, в период второй зрелости отмечается сниженное по сравнению с другими периодами количество лимфоцитов (26,1±5,4 %).

Старческий период, также как и период новорожденности выступает в качестве критического для содержания многих форм лейкоцитов. Однако, если в период новорожденности было отмечено повышенное содержание лейкоцитов, то в этот период наблюдается как повышенное (сегментоядерные нейтрофилы), так и сниженное (общее количество лейкоцитов, моноциты) их содержание.

Таким образом, исходя из полученных нами данных можно отметить, что к наиболее чувствительным этапам онтогенеза относятся: период новорожденности (10-15 суток), детский (3-6,5 лет), подростковый (11-15 (д), 12-16 (м) и старческий (выше 90 лет) периоды. В период новорожденности у младенцев снижается артериальное давление, учащены пульс и дыхание, в крови повышено содержание многих физиолого-биохимических показателей (эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, железа, лейкоцитов), что обусловлено необходимостью быстрой смены адаптационных стереотипов и повышения пластичности функциональных систем на фоне морфогенеза органов и тканей. Старческий возраст является критическим для ряда показателей кардио-респираторной системы (повышены давление, пульс, снижена частота и глубина дыхания), а также параметров системы крови. Указанные изменения свидетельствуют об ослаблении защитных свойств и срыве адаптивных возможностей стареющего организма.

Источник