ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Физическое здоровье представляет собой важный признак, определяющий уровень здоровья населения. Показатели физического здоровья используются для выявления антропометрических маркеров риска ряда заболеваний, контроля за физическим развитием детей и оценки эффективности проводимых оздоровительных мероприятий. Они необходимы для определения режима жизни и физической нагрузки ребенка, оценки школьной зрелости, спортивных возможностей детей. Показатели физического здоровья служат важными критериями в определении годности к воинской службе и роду войск, широко используются в судебно-медицинской практике.

Физическое здоровье изучается как на популяционном, так и на индивидуальном уровне, отдельно для детского и взрослого населения.

Физическое здоровье индивидуума— это интегральный показатель жизнедеятельности индивидуума, характеризующийся таким уровнем адаптационных возможностей организма, при которых обеспечивается сохранение основных параметров его гомеостаза в условиях воздействия факторов окружающей среды.

Гомеостаз— способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней среды (крови, лимфы, межклеточной жидкости) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, обмена веществ и других) в пределах, обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность.

Уровень физического здоровья населения во многом говорит о социальном благополучии в обществе. Под влиянием длительно действующих неблагоприятных факторов уровень физического здоровья снижается, и наоборот, улучшение условий, нормализация образа жизни способствуют повышению уровня физического здоровья.

Основные методы изучения физического здоровья человека:

• антропоскопия (описание тела в целом и отдельных его частей);

• антропометрия (измерение размеров тела и отдельных его частей);

• антропофизиометрия (определение физиологического состояния, функциональных возможностей организма).

Антропоскопия проводится на основе анализа данных визуального осмотра человека. Оцениваются тип телосложения, состояние опорно-двигательного аппарата, кожных покровов, степень развития мускулатуры, жироотложений, развитость вторичных половых

признаков и др. Состояние опорно-двигательного аппарата визуально оценивается по ширине плеч, осанке, массивности. Степень полового созревания определяется по совокупности вторичных половых признаков: волосистости на лобке и в подмышечной области, развитию молочных желез и времени появления менструаций у девочек.

Антропометрия проводится с помощью специальных инструментов (антропометра, ростомера, сантиметровой ленты, различных циркулей и т.д.). Различают основные и дополнительные антропометрические показатели. К основным относят рост, массу, площадь поверхности, объем тела, длину окружности грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и максимальном выдохе). К дополнительным антропометрическим показателям относят рост сидя, длину окружности шеи, живота, талии, бедра и голени, размер плеча, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки, длину рук, массу подкожного жира и др.

Для анализа антропометрических данных используют оценочные коэффициенты, выведенные путем сопоставления различных антропометрических признаков. Этими коэффициентами пользуются для оценки физического здоровья индивидуумов, комплексной оценки здоровья населения, отбора в спортивные секции и пр.

Антропофизиометрия проводится с использованием специальных антропофизиометрических методов исследования и оценивается целым рядом показателей, характеризующих силу кисти и становую силу, жизненную емкость легких, физическую работоспособность человека и др. Они измеряются с помощью специальных приборов (динамометров, угломеров, велоэргометров, спирографов и др.).

При измерении параметров физического здоровья для получения точных результатов необходимо соблюдать ряд стандартных условий: измерения должны проводиться в утреннее время, при оптимальном освещении, наличии исправного инструментария, использовании унифицированной методики и техники измерения.

Оценка физического здоровья индивидуума или группы населения осуществляется путем сравнения их показателей с региональными стандартами и определения степени отклонений от средних величин. Для получения региональных стандартов физического здоровья проводится обследование больших групп практически здоровых людей различного возраста и пола. Следует помнить, что общепринятых

стандартов физического здоровья не существует. Различные условия жизни в разных климатогеографических зонах, в городах и сельской местности, этнические особенности во многом определяют различия в уровне физического здоровья населения.

Разные методические подходы в оценке морфологических и функциональных особенностей организма человека привели к созданию многочисленных классификаций конституциональных типов. В медицинской практике наибольшее распространение получила классификация, согласно которой выделяются три основных типа телосложения:

• нормостенический тип, характеризующийся пропорциональными размерами тела и гармоничным развитием костно-мышечной системы;

• астенический тип, который отличается стройным телом, слабым развитием мышечной системы, преобладанием продольных размеров тела и размеров грудной клетки над размерами живота, а длины конечностей над длиной туловища;

• гиперстенический тип, отличающийся хорошей упитанностью, длинным туловищем и короткими конечностями, относительным преобладанием поперечных размеров тела и размеров живота над размерами грудной клетки.

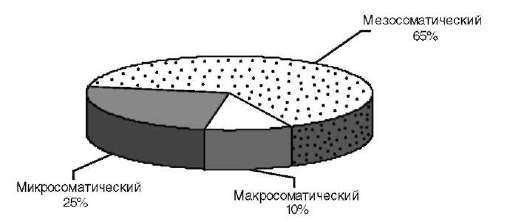

Для оценки физического здоровья детей Р.Н. Дороховым и И.И. Бахрахом разработана классификация соматотипов, которая проводится по специальным центильным таблицам. Принадлежность ребенка к одному из трех соматотипов (микросоматический, мезосо-матический, макросоматический) (рис. 1.11) рассчитывается исходя из суммы номеров процентильных интервалов, полученных для роста, массы тела, длины окружности грудной клетки.

Рис. 1.11.Соотношения соматических типов детей в Российской Федерации

Анализ данных о тенденциях физического здоровья послужил основанием для разработки концепций акселерации (ускоренного физического развития) и ретардации (замедленного физического развития).

Акселерация(от лат. «acceleratio» — ускорение) — это ускорение физического развития детей по сравнению с предшествующими поколениями. Понятие было введено в 1935 г. немецким гигиенистом Кохом. Процессы акселерации наиболее четко проявились во второй половине ХХ в.

Причины акселерации не совсем ясны. Существуют различные гипотезы акселерационных сдвигов:

• улучшение питания детей (увеличение потребления животных белков и жиров, витаминов, концентратов для вскармливания грудных детей);

• более интенсивная инсоляция;

• урбанизация (ускорение темпов городской жизни возбуждает ЦНС и активизирует ее гонадотропные функции);

• генетический эффект (постоянное смешивание населения, гете-ролокальные браки и др.).

Несмотря на наличие различных гипотез, не вызывает сомнения тот факт, что на акселерацию влияет суммарное взаимодействие физико-химических, биологических и социальных факторов.

Акселерация не может рассматриваться однозначно как положительный или отрицательный процесс. Она ставит много проблем перед современной медициной и обществом:

• более раннее биологическое созревание, которое наступает до социальной зрелости и гражданской дееспособности (более раннее начало половой жизни, рост числа «юных» матерей, числа абортов у несовершеннолетних и т.д.);

• необходимость установления новых норм трудовой, физической нагрузки, питания, нормативов детской одежды, обуви, мебели и др.;

• нарастающая вариабельность всех признаков возрастного развития, полового созревания, необходимость установления новых границ между нормой и патологией.

Проследить процесс акселерации в историческом аспекте весьма сложно, так как отсутствуют достоверные данные о показателях физического развития поколений, живших в прошлые века, поэтому заключения можно делать только на основании косвенных сведений.

Известно, что процессы акселерации носят циклический характер и имеют кратковременные периоды стабилизации. Так, в 80-х годах ХХ в. стали появляться научные сообщения о стабилизации процессов акселерации, на основании чего можно предположить, что в ряде развитых стран в XXI в. произойдет замедление процессов физического развития — ретардация, однако в развивающихся странах ожидается продолжение акселерационных сдвигов.

Дата добавления: 2016-01-30 ; просмотров: 2235 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Физическое здоровье это интегральный показатель

Проблема адаптации студентов в вузе — важное условие успешной педагогической деятельности. Согласно современным требованиям при подготовке специалистов высшей школы должна быть такая организация труда студентов, когда необходимо более глубоко учитывать их восприятию новой информации, средства и методы повышения умственной работоспособности и физического здоровья.

Практическое решение задач, связанных с процессом адаптации студентов является важной социальной задачей и предполагает выработку методов диагностики их адаптационных возможностей и способностей, уровня адаптированности, режима и организации учебного процесса, выработке направления оптимизации процесса адаптации к образовательной деятельности. Поэтому исследование процесса адаптации и физического здоровья студентов к учебному процессу в вузе является весьма актуальным.

По утверждению В.А. Сухомлинского (1971), добрая половина забот и тревог о молодежи связана со здоровьем. По его мнению, «забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя». Вот почему одна из главных задач школы, вуза — организовать медико-санитарное просвещение школьников и студентов, привить им интерес и привычку к занятиям физической культурой и спортом и предложить им такие внеучебные занятия, которые обеспечивали бы необходимую норму двигательной активности. А самое главное — рационально организовать учение студентов, способствующее устранению чрезмерных нагрузок.

Как это ни парадоксально звучит, но важнейший путь из них — это личностно ориентированная направленность самих преподавателей на укрепление их собственного здоровья и формирование ответственного отношения к нему.

Здесь уместно, перефразируя известный афоризм о друге, выразиться так: «Скажи, студент, как ты относишься к своему здоровью, и я скажу как ты будущий учитель, будешь относиться к своим детям, к своим ученикам».

Мы уверены в том, что преподаватель, осознающий необходимость целенаправленной деятельности по сохранению и укреплению своего собственного здоровья, сумеет эффективно содействовать нормальному физическому и психическому развитию подрастающего поколения. В этом плане он выгодно отличается от того специалиста, который не в состоянии мобилизовать учащихся и студентов личным примером и придерживаться здорового образа жизни только на словах.

В целом стратегический курс образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни молодежи достигнет желаемых положительных результатов только в том случае, если все задачи, связанные с воспитанием, обучением и медицинским обслуживанием будут решаться комплексно, при активном участии администрации, профессорско-преподавательского состава, медицинских работников вузов и при самом активном участии каждого студента.

Исследованием было охвачено 409 студентов 1-4-ого курсов факультета психологии и педагогики. Из них было 132 юноши (68 — находились на обычном двигательном режиме — посещали два раза в неделю занятия по физической культуре и 64 — занимались дополнительно 3-4 раза в неделю в различных спортивных секциях). Анализ нами был проведен не по видам спорта, а по возрасту (курсу) и полу. Конечно, были и небольшие индивидуальные различия, однако, они не оказывали решающего влияния на результат всей группы исследуемых.

Данные ряда авторов, наши исследования и практический опыт свидетельствуют, что среди простых и легко доступных показателей у студентов наиболее информативным и тесно коррелирующими с величиной максимального потребления кислорода (МПК) являются: «двойное произведение» — индекс Робинсона; индекс Руфье; индекс Кетле; индекс Скибинского и индекс мощности В.А. Шаповаловой. Эти индексы тесно взаимосвязаны не только с МПК, но и целым рядом показателей физической подготовленности (прежде всего с результатами бега на 1500 метров) и острой респираторной заболеваемостью (обратная связь). Как видим, комплекс состоит из пяти морфологических и функциональных показателей, имеющих наивысшую степень взаимосвязи с энерговооруженностью организма и уровнем общей выносливости и предлагается нами для включения в систему экспресс-оценки физического здоровья студентов разного пола и возраста факультета психологии и педагогики.

Поскольку, предлагаемые пять показателей измеряются в разных единицах, мы применили по принципу других авторов (Руфье, М.А. Годик, Г.А. Апанасенко, А.П. Шаповаловой) формализованную оценку каждого показателя в баллах.

1. Массо-ростовой индекс Кетле=

2. Двойное произведение — индекс Робинсона=

3. Индекс Скибинского=

4. Индекс мощности Шаповаловой В.А.=

5. Индекс Руфье=

Далее по таблицам каждому показателю дают оценку в баллах. После оценки каждого показателя по таблицам в баллах рассчитывается общая сумма баллов, которая и определяет уровень физического здоровья студента.

2-7 баллов — низкий;

8-10 баллов — ниже среднего;

11-15 баллов — средний;

16-20 баллов — выше среднего;

21-25 баллов — высокий.

Кроме общей оценки уровня физического здоровья, необходимо учитывать и оценки каждого показателя, так как это дает возможность определения «слабых мест» организма каждого студента.

Так низкая оценка индекса Кетле может свидетельствовать о недостаточном питании студента или слабом развитии мышц, либо, наоборот, об угрозе ожирения или ожирении.

Низкая оценка индекса Робинсона свидетельствует о нарушении регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы.

При низкой оценке индекса Скибинского можно говорить о недостаточности функциональных возможностях органов дыхания и кровообращения и сниженной устойчивости к гипоксии.

Низкая оценка индекса В.А. Шаповаловой, кроме слабого развития двигательных качеств — силы, быстроты и выносливости, свидетельствует о недостаточных функциональных возможностях кардио-респираторной системы.

Низкие оценки индекса Руфье говорят о недостаточном уровне адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что лимитирует физические возможности организма студента.

Учет этих данных позволит преподавателю физической культуры или тренеру подбирать рациональный индивидуально дозированный оздоровительно-тренировочный двигательный режим, что даст возможность оптимизировать процессы роста и развития организма студента, с большим успехом нивелировать негативное влияние вузовского режима и организацию учебного процесса и других отрицательно воздействующих факторов среды.

Предложенную систему экспресс-диагностики довольно легко внести в компьютерную программу и осуществлять прогноз состояния физического здоровья индивидуально для каждого студента и на этой основе планировать и выбирать соответствующие мероприятия по их оздоровлению немедикаментозными средствами и подбирать тренировочные программы.

Интегральной характеристикой состояния здоровья является уровень адаптационных возможностей организма, который учитывает и гомеостаз и функциональные резервы, и степень напряжения регуляторных механизмов. Поэтому уровень адаптационных возможностей организма вполне может быть использован в качестве критерия для оценки количества здоровья на данном отрезке времени (мощность здоровья) при первичном скрининге.

К числу важнейших интегральных функциональных характеристик организма относится общая резистентность, являющаяся показателем его устойчивости к различным воздействиям, изучение которых и определение степени и уровней адаптации организма к условиям окружающей среды позволяет выявить состояние здоровья в переходный период от нормы к болезни и своевременно начать целенаправленные профилактические мероприятия.

Работоспособность, а в конечном итоге и здоровье человека определяется его адаптационными резервами, возможности которых тесно связаны с напряжением физиологических механизмов и зависят от силы действующего фактора и продолжительности воздействия (Н.А. Агаджанян, И.В. Руженкова, Ю.П. Старшинов с соавт., 1997).

В результате физиологических исследований взрослых доказана возможность использования измерений совокупности функциональных показателей сердечно-сосудистой системы как индикатора адаптивных реакций целостного организма показателя риска развития у них заболевания. Такой подход закономерен, поскольку система кровообращения является связующим звеном между всеми органами и системами, между «управляющими центрами и управляемыми элементами» (В.В. Парин, Р.М. Баевский, М.Д. Емельянов и др., 1967; Р.М. Баевский, А.П. Берсе-нева, В.К. Вакулин и др., 1987; Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, 1997).

Адаптивные возможности организма — это одно из основных его свойств, это запас функциональных резервов, которые, расходуясь, поддерживают взаимодействие между организмом и средой (В.П. Казначеев, 1980; Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, 1997).

Для определения уровня особенностей функционирования системы кровообращения и адаптационных возможностей целостного организма принято рассчитывать величины адаптационного потенциала (АП) в условных единицах — баллах. Выявление величин АП применимо нами в ходе изучения влияния учебных нагрузок в разные периоды учебного года на физическое развитие и здоровье студентов 1-4-ого курсов факультета психологии и педагоги.

В настоящее время для определения адаптационных возможностей предложены различные методы качественной и количественной оценки (Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, В.К. Вакулин и др., 1987). Наиболее широкое признание получили принципы и подходы В.П. Казначеева (1980), и В.И. Светличной и С.Г. Тусупбековой (1990), в основе которых лежит концепция о сердечно-сосудистой системе, как индикаторе общих приспособительных реакций и об антропометрических показателях, как показателях физического статуса организма.

Авторами введено понятие уровней адаптации, которые являются косвенной характеристикой состояния адаптационных возможностей организма. Различают «удовлетворительную адаптацию», «напряжение адаптации», «неудовлетворительную адаптацию» и «срыв адаптации».

Уровень адаптации оценивается по значению адаптационного показателя (АП), расчет которого производится по методу Р.М. Баевского в модификации А.П. Берсеневой и др. (1987) по следующей формуле:

АП (в баллах) = 0,011 (ЧСС) +0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) +0,014(возраст, годы)+0,009 (масса тела, кг)-0,009 (длина тела, см)-0,27,

где ЧСС — частота сердечных сокращений (в минуту);

САД — систолическое артериальное давление (в мм рт. ст.)

ДАД — диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.)

Учитывая, что ранее не проводилось изучение уровней адаптационных возможностей у студентов, для решения задач исследования были разработаны нормативные значения АП. При разработке нормативов авторы использовали специальную программу, основанную на методе центильных коридоров.

Индивидуальные величины АП распределяются по четырём степеням установленным для взрослых на основании критериев эффективности.

Нормативные значения адаптационного потенциала (АП) для взрослых, соответствующие различным уровням адаптации (Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, В.К. Вакулин и др., 1987)

Источник