Факторы, определяющие уровень здоровья.

На человека воздействуют многочисленные факторы, одни из которых отражаются на здоровье положительно, другие – отрицательно. Понятно, что в целях повышения уровня здоровья необходимо максимально использовать и культивировать первые из них, и искоренять или максимально ослаблять влияние других.

Всемирная организация здравоохранения, обеспокоенная ухудшением здоровья населения, провела исследования по выявлению так называемых факторов риска — факторов, способствующих росту заболеваемости. Их оказалось более 100, из них 37 существенных.

Все многочисленные факторы, влияющие на здоровье человека, можно разделить на 4 группы: генетические, уровень здравоохранения, воздействие внешней среды и связанные с образом жизни человека.

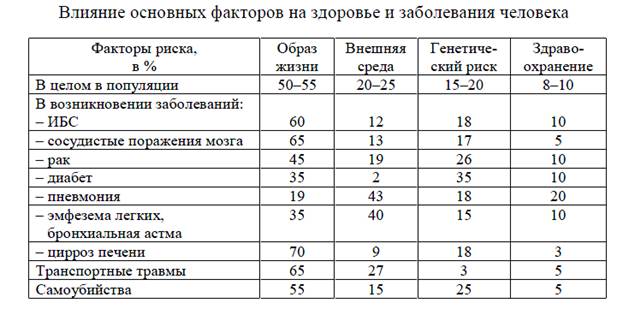

Из таблицы видим процентное соотношение влияния этих факторов в целом на здоровье человека и на возникновение наиболее распространенных заболеваний.

Как видим, из суммы всех факторов, детерминирующих здоровье человека. 50 – 55 % приходится на образ жизни.

Образ жизни – это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об определенном виде (типе) жизнедеятельности человека. Образ жизни характеризуется особенностями повседневной жизни человека, охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы использования свободного времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участие в общественной жизни, нормы и правила поведения.

Будучи обусловленными в значительной степени социально-экономическими условиями, образ жизни находится в зависимости от мотивов деятельности конкретного человека, особенностей его психики, состояния здоровья и функциональных возможностей организма. Этим объясняется реальное многообразие вариантов образа жизни различных людей.

Образ жизни характеризуется тремя категориями: уровнем жизни, качеством жизни и стилем жизни.

Уровень жизни – это степень удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей (в основном экономическая категория).

Качество жизни – характеризует комфорт в удовлетворении человеческих потребностей (это преимущественно социальная категория).

Стиль жизни – это поведенческая составляющая жизни человека, т.е. определенный стандарт, под который подстраивается психология и психофизиология личности (социально-психологическая категория).

Оценивая роль каждой из категорий образа жизни в формировании здоровья, следует отметить, что при равных возможностях первых двух (уровень и качество), носящих общественный характер, здоровье человека в значительной степени зависит от стиля жизни, который в большей степени носит персонифицированный характер и определяется историческими и национальными традициями и личностными наклонностями.

В процессе жизни каждого человека должны удовлетворяться материальные и духовные потребности, а его поведение направлено на реализацию этих потребностей. У каждой личности, при одинаковом на данный момент в любом обществе уровне потребностей, существует свой индивидуальный способ их удовлетворения, поэтому поведение у людей разное и зависит оно в значительной степени от воспитания.

Концентрированным выражением взаимосвязи образа жизни и здоровья человека является понятие здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях.

Темп жизни и нервные стрессы. Как образно сказал академик И.В. Давыдовский, «современный человек победил время и пространство, боль и страх на Земле и в космосе. Но ему всегда некогда, не хватает времени есть, спать и даже болеть». А если к этому добавить нелегкую борьбу за существование, не всегда достаточную материальную обеспеченность, растущую конкуренцию, беспокойство, связанное с терроризмом, природными катаклизмами и многое другое, то становится ясно, как это ослабляет организм, особенно у людей с неустойчивой нервной системой.

Неправильное питание — как переедание, так и недоедание, похудание. До 50% населения имеют лишний вес (если вес превышает оптимальный для данного роста более чем на 15% — это считается лишним весом, если более чем на 30% — ожирением). Это означает повышенный риск заболеваний (болезни сердца, суставов, нарушение обмена веществ, гипертоническая болезнь, диабет, камни в почках, авитаминоз и др.). Есть данные о том, что если до 60 лет доживают 80-90% лиц с нормальным весом, то только 60% — с избыточным. Столь же опасно и излишнее похудание. Подкожный жир до 1,5-2 см весьма важен как дополнительный источник питания и защита от механических повреждений. Нельзя не сказать и о характере питания, далеко не всегда соответствующем основным гигиеническим нормам, и о некачественном питании, чему во многом способствует неуемная и, видимо, недостаточно проверяемая реклама, что, кстати, полностью относится и к лекарственным средствам.

Экологические факторы оказывают отчетливое неблагоприятное воздействие на организм человека. Это и загрязнение воздуха и воды вредными отходами химического и других «вредных» отраслей производства, количество которых, особенно в некоторых районах, многократно превышает так называемую норму, и выхлопные газы автомобилей, число которых увеличивается с каждым днем, и частые колебания погоды и атмосферного давления и многое другое.

Курение, алкоголь, наркомания. Борьба с курением недостаточна, хотя вред его велик. Никотин — сильнейший растительный яд. Он не ведет к гибели человека немедленно только потому, что при курении попадает в организм постепенно, но неизбежное накопление его в организме ведет к инвалидизации и укорочению продолжительности жизни на десятки лет. Распространение наркомании опасно не только прямой связью с бандитизмом и асоциальным поведением, но и пагубным влиянием на здоровье. Так, несомненно, что рост наркомании прямо связан с распространением СПИДа, заболеваемость которым у нас в стране растет по геометрической прогрессии из года в год. К сожалению, перечисленные факторы за последние годы резко увеличились среди населения, особенно среди молодежи.

Тяжелый труд женщин и существенные недочеты ее здоровья. Здоровье матери, условия ее труда и жизни, работа во вредных производствах, ночные смены, алкоголизм, гинекологические заболевания прямо связаны с патологией беременности и родов, ухудшением здоровья подрастающего поколения.

Недостаточная двигательная (физическая) активность.Двигательная активность, т.е. сумма разнообразных движений, выполняемых в процессе жизнедеятельности, — понятие условное и каких-либо стандартов здесь быть не может. Она сугубо индивидуальна, в зависимости от возраста, характера и условий труда, быта и отдыха, привычек и образа жизни. Движение — естественная потребность человека, мощный фактор поддержания нормальной жизнедеятельности. Английский ученый Тейлор подсчитал, что с момента появления на Земле человека сменилось приблизительно 800 поколений, из которых 600 еще жили в пещерах и в силу образа жизни вынуждены были очень много двигаться (охота, добывание пищи, войны между племенами и др.).

За сравнительно короткий исторический срок при неизменной структуре и биологии человеческого организма доля двигательной активности в его жизни резко уменьшилась — с 60-70 до 10-15%. Соответственно значительно снизились энерготраты — после расхода на метаболизм остается не более 1200-1500 ккал, чего недостаточно для полноценного развития организма и его физического совершенствования.

Это связано в первую очередь с техническим прогрессом в труде, быту, транспорте — механизация, автоматизация, автомобилизация, лифты, телевизоры, компьютеры, значительное увеличение «сидячих» профессий. И даже в профессиях, исконно связанных с физическим трудом, все большую роль теперь берут на себя механизмы и автоматы. То есть для значительной части населения индустриально развитых стран характерна та или иная степень гипокинезии, что, как известно, способствует развитию многих заболеваний. Интересно, что исследования африканских племен, погонщиков верблюдов и других много двигающихся категорий населения показали почти полное отсутствие у них сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, тяжелого атеросклероза). Это, конечно, не означает, что они живут дольше, умирают они по-прежнему от инфекций, недоедания, условий жизни. То есть у современного человека заметно снизилась двигательная активность. Между тем многочисленными исследованиями у нас и за рубежом убедительно доказано благоприятное влияние двигательной активности на здоровье человека. Движения активизируют компенсаторно-приспособительные механизмы, расширяют функциональные возможности организма, улучшают самочувствие человека, создают уверенность, являются важным фактором первичной и вторичной профилактики ИБС, атеросклероза и других сокращающих человеческую жизнь заболеваний.

И не случайно эпидемиологические исследования у нас и за рубежом четко показали, что лица с активным двигательным режимом в 2-3 раза реже, по сравнению с физически более пассивными, страдают ишемической болезнью сердца, гипертонией, атеросклерозом и другими болезнями. Заболевания у них протекает, как правило, легче, частота осложнений на 20% меньше.

Гипокинезия (недостаток движений), как показали многочисленные исследования, оказывает на организм человека обратное действие, снижая его сопротивляемость и работоспособность, увеличивая риск заболеваний и преждевременной смерти.

Задачу повышения двигательной активности современного человека надо считать одной из важнейших социальных задач, обязанностей работников сферы физической культуры и медицины. При этом надо иметь в виду, что так называемый бытовой двигательной активности недостаточно для формирования полноценного функционального состояния и нормальной жизнедеятельности человека.

Восполнить дефицит движений можно только с помощью целенаправленных занятий физической культурой и спортом. Но, к сожалению, пользуется этим действенным путем укрепления здоровья и профилактики заболеваний не более 40-60% населения. И хотя в последнее время распространилась определенная «мода» на здоровье и красивую фигуру, этого недостаточно. Тем более что характер и режим нагрузок во многих так называемых оздоровительных центрах не дает гармоничного развития опорно-двигательного аппарата и функциональных возможностей организма.

Источник

«Основные понятия здоровья населения, факторы определяющие здоровье»

учебно-методический материал

Здоровье можно рассматривать, как множество показателей, расчитанных с использованием статистических методов анализа.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| здоровье следует рассматривать как множество показателей, рассчитанных с использованием статистических методов анализа | 42.88 КБ |

Предварительный просмотр:

Тема: Основные понятия здоровья населения, факторы определяющие здоровье

По принятым понятиям, медицина – это система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. В основе медицины лежат два основных понятия – «здоровье» и «болезнь».

В основе профессиональной деятельности любого медицинского работника лежат два основных понятия — «здоровье» и «болезнь».

В принятом в 1948 г. Уставе ВОЗ сказано: «Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

В практической деятельности медицинский работник оценивает здоровье отдельного человека, но для принятия управленческих решений необходимо анализировать здоровье определенных групп людей.

При этом здоровье следует рассматривать как множество показателей, рассчитанных с использованием статистических методов анализа.

Общественное здоровье и здравоохранение – изучает:

- воздействие социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения с целью разработки профилактических мер по его оздоровлению и совершенствованию медицинского обслуживания,

- состояние здоровья не отдельных индивидов, человеческих коллективов, социальных групп и общества в целом в связи с условиями и образом жизни.

Одной из задач общественного здоровья является разработка рекомендаций по профилактике негативных явлений, которые отрицательно влияют на здоровье общества.

Статистические данные об общественном здоровье изучают и анализируют на трех уровнях:

1 й — (групповой) — здоровье малых социальных или этнических групп;

2 й — (региональный) — здоровье населения отдельных административных территорий;

3 й (популяционный) — здоровье популяции в целом.

Для оценки общественного здоровья используют группы (индикаторы) показателей общественного здоровья:

- показатели медико-демографических процессов;

- показатели заболеваемости;

- показатели инвалидности;

- показатели физического здоровья.

Для комплексной оценки здоровья отдельных пациентов выделяют пять групп здоровья:

1 группа — здоровые;

2 группа — здоровые лица, у которых имеются различные функциональные отклонения, снижение иммунологической резистентности, частые острые заболевания и др.;

3 группа — больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями при сохраненных функциональных возможностях организма;

4 группа — больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями со снижением функциональных возможностей организма;

5 группа — тяжелые больные, нуждающиеся в соблюдении постельного режима.

Показатели для анализа здоровья населения и деятельности системы здравоохранения :

- экстенсивные показатели;

- интенсивные показатели;

- показатели соотношения;

- показатели наглядности.

которые выражаются в %, в промилле (%о), децимилле (%оо), сантимилле (%ооо).

Основными источниками информации о состоянии здоровья населения, медицинской и экономической деятельности учреждений здравоохранения являются:

- данные государственного и ведомственного статистического наблюдения;

- данные специально проводимых выборочных исследований;

- электронные персонифицированные базы данных органов управления здравоохранением, территориальных фондов ОМС, страховых медицинских организаций.

Методы исследования, применяемые в организации и экономике здравоохранения статистический, исторический, экономический, экспериментальный, хронометражных исследований, социологические методы и другие.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Здоровье населения обусловлено комплексным воздействием различных факторов, которые классифицируются на:

- социально-экономические (образ жизни, условия труда, жилищные условия, материальное благосостояние и т.д.);

- социально-биологические (возраст, пол, наследственность и т.д.);

- эколого-климатические (состояние воздуха, воды, почвы, уровень солнечной радиации и т.д.);

- медико-организационные (качество, эффективность, доступность медико-социальной помощи и т.д.).

По мнению академика Ю.П. Лисицына, принято считать, что здоровье

на 50% и более зависит от условий и образа жизни,

на 20% от состояния (загрязнения) окружающей внешней среды,

на 20% от генетических факторов

на 10% от состояния здравоохранения

Факторы риска — факторы, потенциально опасные для здоровья человека, способствующие возникновению заболеваний.

В отличие от непосредственных причин заболеваний (вирусы, бактерии и т.д.), факторы риска действуют опосредованно, создавая неблагоприятный фон для возникновения и развития болезней.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИИ

Демография — наука, изучающая воспроизводство населения как процесс непрерывного изменения его численности и структуры в ходе смены одного поколения другим или показатели демографических процессов.

В круг проблем демографии входят изучение территориального размещения населения, тенденций и процессов, происходящих в населении в связи с социально-экономическими условиями жизни, быта, традициями, экологическими, медицинскими, правовыми и другими факторами.

На 1 января 2013 года по оценке Росстата в России было 143 347 059 постоянных жителей.

Плотность населения — 8,38 чел./км 2 (2013). Городское население — 74,03 % (2013).

Медицинская демография — это наука, изучающая многочисленные связи человеческой популяции (народонаселения) с социальными и природными факторами, которые оказывают влияние на аспект воспроизводства — состояние здоровья населения и тенденции его изменений.

Статистическое изучение народонаселения ведется в двух основных направлениях:

Медицинская демография изучает взаимосвязь воспроизводства населения с медико-социальными факторами и разрабатывает меры, направленные на обеспечение наиболее благоприятного развития демографических процессов и улучшение здоровья населения.

Статистическое изучение народонаселения ведут в двух основных направлениях: динамики и статики населения.

Динамика населения — движение и изменение количества населения. Это может происходить из-за его механического движения — под влиянием миграционных процессов, в результате естественного движения — рождаемости и смертности и естественного прироста населения. Выделяют и анализируют показатели младенческой смертности (смертность детей до 1 года жизни), материнской смертности, перинатальной, структуре смертности по причинам и др.

Статика населения — численный состав населения на определенный (критический) момент времени.

Состав населения изучается по признакам: пол, возраст, социальные группы, профессия и занятие, семейное положение, национальность, язык, культурный уровень, грамотность, образование, место жительства, географическое размещение и плотность населения.

Основным, наиболее достоверным источником сведений о численном составе населения служат проводимые в нашей стране переписи.

Первая всеобщая перепись населения России была проведена в 1897 году.

На протяжении XX столетия в нашей стране прошло 10 всеобщих переписей: в 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1989, 2002, 2010 годах.

Возрастной тип населения определяется на основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0—14, 15—49, 50 лет и старше.

По возрастному составу различают прогрессивный, регрессивный и стационарный типы населения.

- Прогрессивный тип развития населения — население, в котором доля детей в возрасте 0—14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше

- Регрессивный тип развития населения — население, в котором доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю детей в возрасте 0—14 лет.

- Стационарный тип развития населения — население, при котором доля детей в возрасте 0—14 лет равна доле лиц в возрасте 50 лет и старше.

Динамика изучает процессы изменения численности и структуры населения,

Изменение численности и структуры населения может происходить в результате механического и естественног о движения Основными показателями естественного движения населения являются:

- рождаемость;

- смертность;

- естественный прирост (противоестественная убыль) населения;

- средняя продолжительность предстоящей жизни.

Коэффициент естественного прироста населения представляет собой наиболее общую характеристику демографической ситуации и исчисляется как разность между показателями рождаемости и смертности по следующей формуле.

Коэффициент естественного прироста населения = Общий коэффициент рождаемости — Общий коэффициент смертности

Отрицательный естественный прирост свидетельствует о явном неблагополучии в обществе и его принято называть противоестественной убылью населения. Такая демографическая ситуация обычно характерна для периода войн, экономических кризисов и других потрясений.

Рождаемость – это естественный процесс возобновления населения, характеризующийся статистически зарегистрированным числом деторождений в конкретной популяции за определенный период времени.

Согласно российскому законодательству все дети в течение 1 мес. со дня рождения должны быть зарегистрированы в органах ЗАГС по месту их рождения или месту жительства родителей.

Основным документом для регистрации ребенка в органах ЗАГС является «Медицинское свидетельство о рождении» (ф. 103/у-08). Оно выдается при выписке матери из стационара всеми учреждениями здравоохранения, в которых произошли роды, во всех случаях живорождения.

В случае родов на дому «Медицинское свидетельство о рождении» выдает то учреждение, куда родильница доставляется после родов. При многоплодных родах «Медицинское свидетельство о рождении» заполняется на каждого ребенка в отдельности.

В населенных пунктах в медицинских учреждениях, где работает врачебный персонал, «Медицинское свидетельство о рождении» заполняется обязательно врачом. В сельской местности в учреждениях здравоохранения, в которых нет врачей, оно может быть выдано акушеркой или фельдшером, принимавшими роды.

В случае мертворождения или смерти ребенка в родильном доме обязательно заполняется «Медицинское свидетельство о рождении», которое предоставляется вместе с «Медицинским свидетельством о перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08) в органы ЗАГС.

Запись о выдаче «Медицинского свидетельства о рождении» с указанием его номера и даты выдачи должна быть сделана в «Истории развития новорожденного» (ф. 097/у), в случае мертворождения — в «Истории родов» (ф. 096/у).

Для учета рождаемости, расчета ряда демографических показателей крайне важно определить, живым или мертвым родился ребенок, срок беременности, доношенность плода и др.

Для статистического анализа рождаемости применяют общий коэффициент рождаемости и специальные коэффициенты рождаемости.

Коэффициент рождаемости рассчитывают по формуле:

Общий коэффициент рождаемости = Абсолютное число родившихся за год живыми / Среднегодовая численность населения *1000

Источник