Экологические зоны по состоянию здоровья населения

В современных условиях общественное здоровье напрямую зависит от безопасности окружающей среды и уровня профилактики заболеваний. Деятельность современного человека осуществляется в условиях возрастания интенсивности и продолжительности действия неблагоприятных экологических факторов. Сочетание, одновременное или последовательное действие нескольких факторов ведет к взаимному отягощению их влияния на организм человека, вызывая быстрое истощение физиологических резервов человека. В ответ на воздействие определенной дозы (интенсивности и длительности) неблагоприятных факторов могут развиваться состояния предельного напряжения механизмов адаптации с обратимыми явлениями дезадаптации [3].

Интенсивное и длительное воздействие факторов окружающей среды на организм человека вызывает появление донозологических и преморбидных состояний, которые отличаются как от нормы, так и от патологии. Эти состояния возникают в процессе адаптации организма к условиям окружающей среды, в результате напряжения механизмов регуляции и истощения резервных возможностей организма.

В ответ на действие раздражителя у здорового человека донозологическое состояние развивается при переходе от состояния предельно допустимого напряжения компенсаторных реакций, обеспечивающего сохранение гомеостаза, к состоянию дезадаптации, при котором развиваются угрожающие жизни синдромы или критические состояния. Поэтому разработка средств и методов коррекции донозологических состояний является актуальным разделом профилактической медицины.

Донозологическая диагностика как практический инструмент учения о здоровье с каждым годом получает все большее распространение. Она используется во многих областях медицины, физиологии, везде, где возникает необходимость оценки функциональных состояний на грани нормы и патологии [5,6].

Нестабильность современного мира, наличие большого количества стрессогенных ситуаций, экономическая и политическая ситуация в современном обществе провоцирует резкий рост проявлений агрессивных тенденций. Этим объясняется особая актуальность проблемы всестороннего изучения агрессивности. Важной составляющей данного вопроса является изучение различных факторов, оказывающих влияние на формирование агрессивных форм поведения человека [1,2].

Известно, что в настоящее время повышается уровень техногенной нагрузки на организм человека, растет жизненный темп, увеличивается число стрессогенных факторов, возникает проблема хронической психоэмоциональной напряженности.

Приспособление организма к различным факторам окружающей среды представляет собой длительный исторический процесс, направленный на формирование экологического типа, обеспечивающего целостность и оптимальные условия для его жизнедеятельности.

Целью работы была оценка донозологического состояния здоровья населения, проживающего в зоне экологического предкризисного состояния.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в рамках научно-технической программы МЗ РК на тему: «Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья населения Приаралья» (2014–2016 гг.). Было обследовано 489 человек, проживающих на территории населенного пункта (п.Улытау) более 5 лет. Контингент разделили по полу: мужчины – 231 человек (средний возраст 40,74±0,91 лет) и женщины – 258 человек (средний возраст 42,46±0,87лет).

Для изучения связи агрессивности личности с определенными чертами характера использовали опросник Басса – Дарки, содержащий 75 вопросов-утверждений. В результате анализа была определена: выраженность физической агрессии, косвенной агрессии, раздражение, негативизм, обиды, подозрительности, вербальной агрессии и чувства вины.

В данной работе изучались физиологические показатели сердечно-сосудистой системы. Вариационную пульсометрию проводили на комплексе «Варикард», фирмы «Рамена» (РФ, 2005). Частотную область ВСР исследовали по спектральной плотности мощности (мс2) в диапазоне очень низких частот VLF — (0,003-0,04 Гц), отражающие влияние терморегуляторной и периферической моторной системы и межсистемной интеграции на уровне высших отделов головного мозга, эмоциональные и психогенные влияния на ВСР. Низкочастотные составляющие спектра (медленные волны 1-го порядка или вазомоторные волны) LF — мощность (мс2 0,04-0,15 Гц), отражающие симпатические кардиальные влияния. Высокочастотные составляющие спектра (дыхательные волны) HF — (мс2, 0,15-0,4 Гц), характеризующие парасимпатические кардиальные влияния. Измерялось систолическое (АДС) и диастолическое (АДД) давление, частота сердечных сокращений (ЧСС), рост и вес испытуемых. Рассчитывали показатели гемодинамики: пульсовое давление (ПД) = АДС-АДД; среднединамическое давление (СДД) = 0,42 ПД + АДД; систолический объем (СОК) = 100 + 0,5ПД — 0,6 АДД — 0,6 В (В — возраст); минутный объем крови (МОК) = СОК×ЧСС; периферическое сопротивление сосудов (ПСС) = (СДД×1333×60) / МОК; индекс недостаточности кровообращения АДС/ЧСС; вегетативный индекс Кердо (ВИК)= (1-ДАД/ЧСС)×100 % [6,7]. Уровень адаптации оценивался по значению адаптационного показателя (АП), по методу Р. М. Баевского и модификации А. Н. Берсеновой [4].

Результаты исследования подвергались статистической обработке с использованием пакета статистических программ «Statistica 10.0». Для количественных переменных с нормальным распределением рассчитывали среднее арифметическое, дисперсию, ошибку и 95 % доверительный интервал, для количественных данных, не подчиняющихся закону нормального распределения, – медиану и 25 % и 75 % квартили.

Результаты исследования и обсуждение. Динамические характеристики психофизиологического состояния в деятельности, оцененные посредством сравнения с нормой, выявили его своеобразие. В частности, результаты исследований показали, что 86,71 % опрошенных лиц (424 человек) обладают низкой степенью враждебности агрессии. Подобное явление можно охарактеризовать тем, что такие люди чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях.

13,29 % (65 человек) отнесены к среднему уровню (норма), то есть они умеренно агрессивны, но вполне успешно идут по жизни, поскольку обладают достаточно здоровым честолюбием и самоуверенностью.

Проявление враждебности в пределах нормы отмечается у 31,49 % (154 человек), у 335 человек (68,51 %) индекс враждебности выше нормы (рис. 1).

Рис. 1. Психофизиологические показатели п. Улытау

Сравнивая показатели индексов агрессивности и враждебности, отметим, что последний свойственен для более чем половины опрашиваемых, что, очевидно, сопровождается частым проявлением негативного отношения к людям, событиям, ситуациям. Эти показатели свидетельствуют о том, что половина опрошенных людей в экстремальных ситуациях, складывающихся в коллективе, склонны выражать свои негативные чувства, недовольство в форме крика, проклятий, угроз, а некоторые не ограничиваются повышением тона голоса, грубостью и могут применить физическую силу по отношению друг к другу. При этом отмечается, что у опрашиваемых проявления таких качеств, как угрызение совести, чувство вины, раскаяние от нанесённых другому человеку физических и словесных оскорблений, не наблюдаются.

В наших исследованиях среди показателей гемодинамики среднединамическое давление (СДД) у 150 женщин (58,13 %) было выше нормативных значений, что свидетельствует о более выраженном процессе централизации регуляторных механизмов системы кровообращения, требующих уравновешивания всех временных значений давления (рис. 2).

Рис. 2. Статистические показатели гемодинамики п. Улытау

Систолический объем крови и минутный объем крови как среди женщин, так и мужчин были в норме. По результатам проведенных расчетов показателей гемодинамики периферическое сопративление у 60 % женщин было выше нормативных значений, что говорит о возможном возникновении гипертонической болезни и атеросклероза. Также наблюдались повышенные значения адаптационного потенциала (АП) у женщин (51 %.), что говорит о срыве адаптации, у мужчин АП составил 37 %, что свидетельствует о неудовлетворительной адаптации. По показателям вегетативного индекса Кердо (ВИК), показатель у мужчин составил 7,65 %, который указывает о вегетативном равновесии. У женщин ВИК 11,37 % имел положительные значения с преобладанием симпатической нервной системы

По показателям сердечного ритма у 61 % женщин показатель SI превышал нормативные значения, что свидетельствует о постоянном напряжении регуляторных систем и преобладании активности центральных механизмов регуляции над автономными. В вариационной пульсометрии у мужчин отмечался стабилизирующий эффект централизации управления ритмом сердца, который обусловлен степенью активации симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждает увеличение показателя стресс-индекса SI, который соответствовал 319,30 у.е.

В спектральном анализе сердечного ритма преобладал спектр дыхательных волн (HF, %). В целом остальные показатели вариабельности сердечного ритма соответствовали нормативным значениям.

Таким образом, индекс агрессивности ни у одного из жителей п. Улытау не превысил норму, патологично агрессивных не выявилось. Индекс враждебности у большинства оказался выше предложенной нормы. Враждебность проявляется в частом негативном оценивании людьми других людей и событий. По данным показателям активности регуляторных систем у женщин и у мужчин находились в диапазоне, характерном для выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано с активной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением активности симпатико-адреналовой системы и системы гипофиз-надпочечники. Результаты исследований изменения показателей ССС у населения свидетельствуют о выраженном напряжении регуляторных систем.

Источник

Окружающая среда и здоровье населения

Современный человек в течение своей жизни подвергается воздействию многочисленных факторов, которые определяют качество жизни человека и жизни будущих поколений. Из всего многообразия воздействующих факторов важную роль в формировании качественной жизни и его основной компоненты — здоровья, играют факторы окружающей среды. В реальных условиях неблагоприятное качество окружающей среды воздействует на население не изолированно, а, как правило, в виде сочетанного воздействия основных факторов — химического загрязнения воздуха, воды, почвы и комплекса физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.).

Несмотря на значимость экологических факторов в формировании здоровья населения, в последние годы можно отметить относительно стабильную ситуацию в части количества экспонируемого населения. В 2017 г. по сравнению с 2016 г., по данным Роспотребнадзора, наблюдалась стабилизация значений ориентировочной численности населения, подверженного влиянию химических, биологических, физических (санитарно-гигиенических) факторов. Анализ многолетней динамики ориентировочной численности населения, подверженного санитарно-гигиеническим факторам в период 2013-2017 гг., показывает снижение количества потенциально экспонируемого населения на 12,5%.

В 2017 г., по данным Роспотребнадзора, среди приоритетных санитарно-гигиенических факторов (химических, физических, биологических) показатели комплексной химической нагрузки на население продолжают занимать лидирующую позицию, по сравнению с показателями комплексной биологической нагрузки и нагрузки по физическим факторам.

Источник

Глава 4. Оценка опасностей загрязнения окружающей природной среды

4.2. Критерии ухудшения здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды

Для оценки изменений состояния здоровья населения обусловленного загрязнением окружающей среды используют комплексные показатели и критерии. Можно назвать два документа, действующих на сегодняшний день в Российской федерации, в которых такие критерии разработаны, обоснованы и рекомендованы к применению.

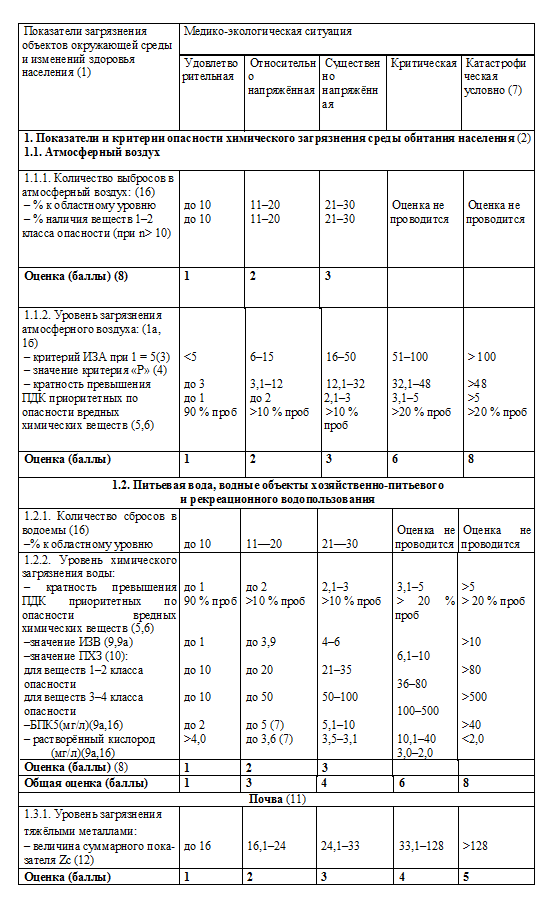

Один из них «Комплексная гигиеническая оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания населения. Методические рекомендации» (Здоровье…, 2001) и другой «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Методические рекомендации по комплексной гигиенической оценке степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий были разработаны: НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Минздрава России (к.м.н. С.В. Нагорный, Е.А. Цибульская, к.м.н. Е.Н. Пашкина, к.м.н. Е.В. Олейникова, к.м.н. С.Н. Палагина); Центром Госсанэпиднадзора в Липецкой области (к.м.н. С.И. Савельев, В.Н. Морозов, С.Н. Бабанин, В.И. Чекмачева); Центром Госсанэпиднадзора в Ленинградской области (И.И. Малеванный, С.А Горбанёв, А.Ю. Ломтев); Медицинской академией последипломного образования г. Санкт-Петербург (к.м.н. А.В. Киселёв, С.Н. Алейник); Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава России (д.м.н. Г.М. Трухина) (Здоровье…, 2001, с. 70-102).

Медико-экологическая оценка изменений здоровья населения в связи с действием вредных факторов среды обитания заключается в экспертном исследовании динамики отклонений от среднего – «фонового», «регионального» или «контрольного» уровней как отдельных показателей здоровья популяции или отдельных социальных групп, так и общих медико-демографических показателей. К отдельным показателям изменения состояния здоровья относят появление или рост показателей тех или иных предположительно экологически обусловленных «индикаторных» болезней, «специфической» или другой патологии или системных «донозологических» сдвигов.

При оценке градаций показателей здоровья авторами учтены известные биологические закономерности реакции людей на воздействие вредных факторов среды обитания, в частности на то, что ответные реакции людей на воздействие токсикантов широко варьируют в зависимости от состояния организма, токсичности вредного вещества, его дозы и продолжительности экспозиции. В любой популяции встречаются люди с разным уровнем адаптации к экотоксикантам. Наиболее выраженные состояния («срыв адаптации», «формирование патологии», «специфические заболевания» и т.п.) возникают при одном и том же качестве среды обитания, прежде всего в наиболее слабых звеньях популяции таких как: новорождённые, дети раннего возраста, беременные женщины, хронические больные, лица пожилого возраста.

Медико-экологическую ситуацию в любом регионе (или населённом пункте) оценивают по одной из пяти категорий:

– критическая или чрезвычайная;

– катастрофическая или ситуация экологического бедствия.

Удовлетворительная категория определяет полную и неограниченную пригодность использования среды обитания, её экологическую безопасность использования и безвредность для здоровья населения; соответственно при этом не наблюдается экологически обусловленных изменений показателей здоровья по сравнению с фоновым для данной территории или региональным уровнем.

Относительно напряжённая категория свидетельствует о некоторой (наименьшей, но регистрируемой) степени опасности для населения оцениваемых вредных факторов среды обитания. При этом могут развиваться начальные изменения в состоянии здоровья, преимущественно в виде роста числа функциональных нарушений и предпатологии, наиболее восприимчивой части населения: новорождённых, детей раннего возраста, беременных женщин и других групп.

Существенно напряжённая категория характеризуется значительными уровнями загрязнения среды обитания, ростом заболеваемости и другой патологии у наиболее восприимчивой части населения, а также достоверным ростом предположительно экологически-зависимых индикаторных болезней среди детей и взрослых, некоторым увеличением детской и общей заболеваемости.

Критическая медико-экологическая категория соответствует «высокой» степени загрязнения среды обитания, представляющую безусловную опасность использования населением тех или иных её объектов. О реализации потенциальной опасности вредных факторов для населения свидетельствует доказанное экологически обусловленное развитие генетических и иммунологических нарушений среди популяции, значительно растущая общая и детская заболеваемость, появление у населения симптомов хронической интоксикации, обусловленных воздействием токсикантов, загрязняющих отдельные звенья экосистем, появление «специфических», экологически обусловленных заболеваний, существенное повышение перинатальной, младенческой, детской и общей смертности.

Катастрофическая медико-экологическая категория характеризуется ещё бóльшими (по сравнению с критической ситуацией) количественными показателями загрязнения среды обитания и экологически обусловленными изменениями состояния здоровья населения. Катастрофическая медико-экологическая ситуация первоначально (до проведения анализа причинно-следственных связей) обозначается понятием «условно», ввиду значительной социальной значимости такого рода оценок. Определение «катастрофическая», без добавления слова «условно», может быть дано только в случае доказанной причинно-следственной связи между установленными вредными факторами среды обитания и изменением здоровья населения. Только на основании анализа и доказанности причинно-следственных связей между вредными факторами и здоровьем населения переходят от понятий потенциальной опасности к понятиям реальной опасности.

Показатели загрязнения объектов окружающей среды и изменений здоровья населения приведены в табл. 4.1.

Оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации

Продолжение таблицы 4.1

Продолжение таблицы 4.1

1 – градации характеристик ситуаций по загрязнению объектов окружающей среды оцениваются как по отдельным показателям (1а), так и по суммарному значению всех показателей (16);

2 – оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации по показателям загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы и донных отложений) проводится по критериям опасности химического загрязнения среды обитания населения;

3 – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается согласно Руководству РД 52.04–186–89 …, 1991. Величины ИЗА приведены для пяти вредных веществ, определяемых Госкомгидрометом по среднегодовым концентрациям, характерным для загрязнения промышленных населённых пунктов;

4 – критерий «Р» – условный показатель загрязнения воздуха для 5—9-ти веществ, расчёт и корректировка значений «Р» для другого количества веществ производится в соответствии с «Критериями…, 1992);

5 – перечень приоритетных по опасности вредных химических веществ для каждой территории определяется по согласованию с федеральными и региональными органами госнадзора на основании проработки данных о присутствии в объектах среды обитания в выбросах в атмосферный воздух и в сбросах сточных вод промышленными предприятиями веществ 1–2 класса опасности, обладающих супертоксичностью или специфическими эффектами воздействия (мутагенными, канцерогенными, тератогенными и др.);

6 – при меньшем числе % проб – оценка ситуации по рангу предыдущей категории;

7 – оценка проводится в случае выявления причинно-следственных связей величины (силы) и времени действия фактора с изменениями показателей здоровья населения (в той же градации);

8 – в суммарной оценке вредных факторов (в баллах) при «критической» и «катастрофической» медико-экологической ситуации не учитывается;

9 – индекс загрязнения вод (ИЗВ) рассчитывается по методике Госкомгидромета в соответствии с (Методическими рекомендациями…,1988);

9а – для водных объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного назначения;

10 – показатель химического загрязнения (ПХЗ) рассчитывается в соответствии с приложением 2 (Критерии…, 1992);

11 – уровень загрязнения донных отложений следует оценивать по схеме оценки почв;

12 – суммарный индекс загрязнения почвы тяжёлыми металлами (Zc). Расчет производится в соответствии с (Методическими указаниями…, 1989).

13 – превышение значений показателей, по сравнению с контрольными или фоновыми, а также региональными или федеральными стандартами за период не менее 3—5 лет в указанное число раз;

14 – устанавливаются дополнительные критерии по экспертным оценкам с учётом степени выраженности изменений основных показателей;

15 – превышение фонового (или контрольного) уровня;

16 – дополнительные показатели.

Изменения в состоянии здоровья популяции необходимо анализировать в первую очередь по официальным данным статистических форм, действующих в практике здравоохранения: ф-12 – «Отчёт о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения»; ф-31 – «Отчёт о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам»; ф-32 – «Отчёт о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»; ф-7 – «Отчёт о больных злокачественными новообразованиями»; ф-35 – «Отчёт о заболеваниях злокачественными новообразованиями»; ф-8 – «Отчёт станций скорой и неотложной помощи»; ф-85-и – «Отчёт о «движении» инфекционных заболеваний»; ф-43 – «Отчёт о профессиональных отравлениях и профессиональных заболеваниях»; ф-16 – «Отчёт о временной нетрудоспособности».

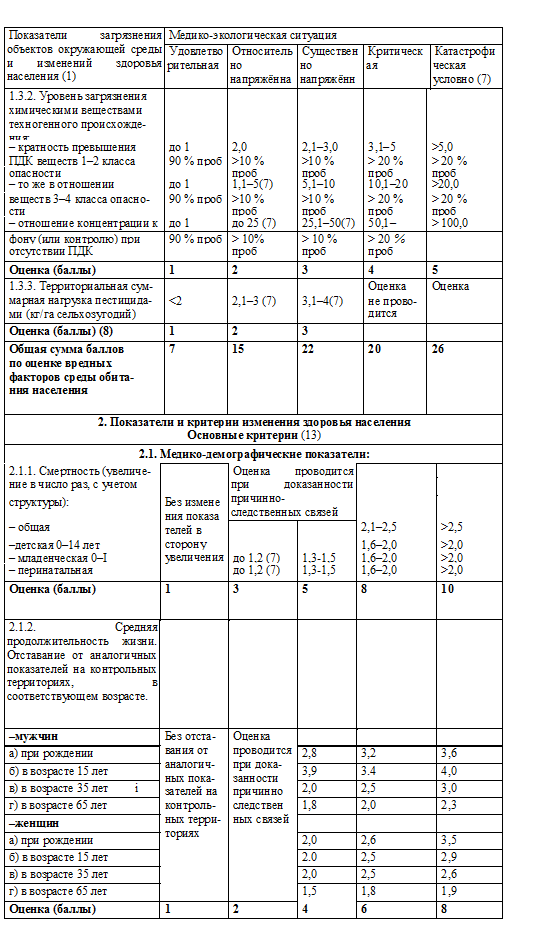

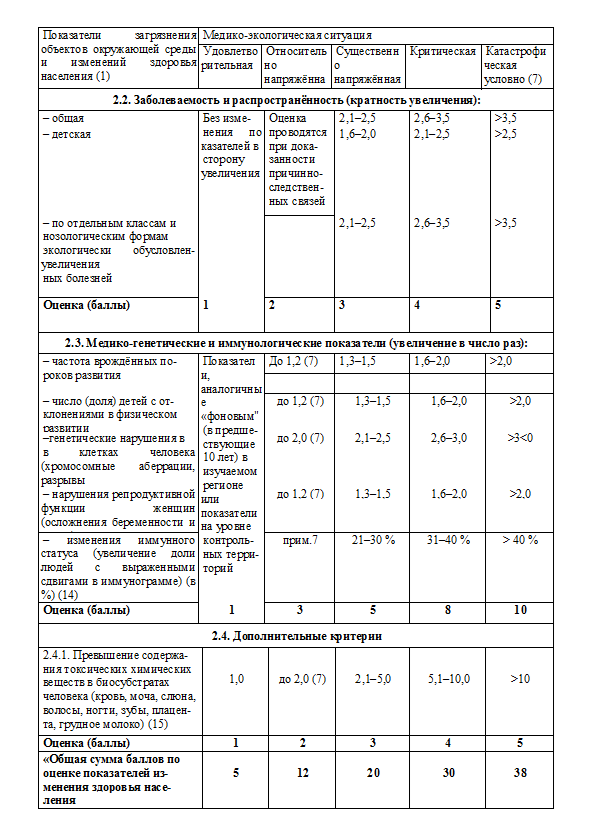

К основным критериям оценки напряжённости медико-экологической ситуации отнесены (см. табл. 2.2):

– медико-демографические показатели такие как: смертность: общая, детская 0–14 лет, младенческая 0–1 год, перинатальная (увеличение в число раз, с учётом структуры); средняя продолжительность жизни, характеризуемая отставанием от аналогичных показателей на контрольных территориях, в соответствующем возрасте;

– заболеваемость и распространённость общая и детская, в том числе по отдельным классам и нозологическим формам экологически обусловленных болезней для данной территории;

– медико-генетические и иммунологические показатели такие как: частота врождённых пороков развития; число (доля) детей с отклонениями в физическом развитии; генетические нарушения в клетках человека (хромосомные аберрации, разрывы ДНК и др.); нарушения репродуктивной функции женщин (осложнения беременности и родов); изменения иммунного статуса (увеличение доли людей с выраженными сдвигами в иммунограмме);

К дополнительным критериям отнесены данные о содержании токсических химических веществ в биосубстратах человека (крови, моче, слюне, волосах, ногтях, зубах, плаценте, грудном молоке), обнаруженных в среде обитания.

Показатели изменения здоровья населения анализируют минимум за 5 – 10 лет, сопоставляя их с показателями контрольных или фоновых территорий.

Оценку степени напряжённости медико-экологической ситуации (по показателям здоровья населения) проводят с учётом состояния здоровья (и его отклонений) наиболее чувствительных к воздействию вредных факторов среды обитания структурно-функциональных звеньев популяции (дети, беременные женщины, хронические больные). Оценка напряжённости медико-экологической ситуации по критериям изменения здоровья населения проводится по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень неблагополучия.

На территориях, относящихся к удовлетворительной категории, имеют место показатели, аналогичные «фоновым» (в предшествующие 10 лет) в изучаемом регионе или показатели на уровне контрольных территорий. При этом общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения согласно табл. 5.1 равна пяти.

Состояние здоровья популяции на территориях с «умеренным» уровнем загрязнения среды, оцениваемых как «относительно напряжённая категория», характеризуется разнонаправленными сдвигами, большая часть популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, но наиболее чувствительное звено популяции (дети) находятся в состоянии срыва адаптации и развития неспецифической патологии. Наиболее информативными при установлении рассматриваемой градации напряжённости являются медико-генетические показатели – увеличение частоты нарушений репродуктивной функции женщин (до 1,2 раз), врождённых пороков развития у детей (до 1,2 раз), изменение иммунного статуса в отдельных группах популяции (до 20 %). Возможен рост детской заболеваемости (до 1,5 раза), в том числе по классам экологически обусловленных болезней (до 2,0 раз); может отмечаться также незначительный рост перинатальной и младенческой смертности (до 1,2 раз). При этом в биосубстратах некоторых групп населения (в основном у детей) могут быть обнаружены токсические химические вещества с уровнями показателей, достоверно превышающими фоновые или допустимые биологические уровни. Все вышеперечисленные показатели учитывают только при доказанности причинно-следственных связей между ними и вредными факторами среды обитания. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 12.

Медико-экологическая ситуация, оцениваемая как «существенно-напряжённая категория», характеризуется состоянием, при котором значительная часть (до 30–50 %) популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, а наиболее чувствительная часть – в состоянии срыва адаптации. Она характеризуется ростом общей и детской заболеваемости (до 2,5 и 2 раз соответственно) и, в особенности, по нозологическим формам экологически обусловленных болезней (до 2,5 раз); увеличением перинатальной и младенческой смертности (в 1,3–1,5 раза) с изменением её структуры. При этом возможно снижение продолжительности жизни (в основном за счёт лиц, старше 65 лет и новорождённых). Наблюдаются отклонения медико-генетических показателей (рост спонтанных абортов и врождённых пороков развития) и иммунного статуса. В биосубстратах человека обнаруживаются, соответствующие (характеру и уровню загрязнения среды обитания) токсические химические вещества, их уровни превышают «фоновые» или «контрольные» показатели до 5,0 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 20.

«Критическая категория» характеризуется существенным увеличением количественных показателей по всем рассмотренным критериям (более 25 % популяции находится в состоянии срыва адаптации и развития патологии). Заболеваемость детей может увеличиваться до 2,1–2,5 раз, общая смертность населения может увеличиваться до 2,5 раз. Существенные отклонения наблюдаются в иммунологических и медико-генетических показателях – растёт число лиц (до 40 %) с выраженными сдвигами в иммунограмме, частота врождённых пороков развития и доля детей с отклонениями в физическом развитии (в 1,6–2,0 раза), как и частота осложнений беременности и родов. Снижается продолжительность жизни различных групп населения. В биосубстратах человека присутствуют токсические химические вещества с превышением фоновых и контрольных уровней до 5,1–10 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 30.

Медико-экологическая ситуация, относящаяся к «катастрофической категории», характеризуется значительными и устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья популяции в связи со срывом адаптации к экотоксикантам. В большинстве её групп отмечается рост заболеваемости и распространённости (детской – более чем в 2,5 раза, общей – в 3,5 раза), существенное увеличение показателей смертности населения (перинатальной, младенческой и детской – более чем в 2,0 раза, общей – более чем в 2,5 раза), снижение продолжительности жизни различных групп населения, рост врождённых пороков развития (более чем в 2,0 раза). Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 38.

Окончательное заключение об экологической обусловленности тех или иных изменений в состоянии здоровья популяции, а следовательно, и об уровне напряжённости медико-экологической ситуации формулируется при доказанности причинно-следственных связей в системе «человек – среда обитания».

В 1991 году вступил в силу Закон Российской Федерации «Закон об охране окружающей природной среды», в котором были закреплены понятия «зоны чрезвычайной экологической ситуации» и «зоны экологического бедствия».

В порядке реализации положений Закона,Правительство Российской Федерации распоряжением от 5 апреля 1992 г. № 659-р поручило Минприроды России совместно с Миннауки России и другими заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации разработать научно обоснованные критерии выделения территории, объявляемой зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

Во исполнение этого распоряжения Миприроды России подготовило документ для оценки состояния территорий, возникших в результате длительного антропогенного воздействия.

Документ известен под названием «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Состояние здоровья населения в «Критериях…» оценивается в совокупности с критериями и показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, вод и почв.

К основным медико-демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды.

Медико-демографические показатели по экологически неблагоприятным территориям сравниваются с аналогичными показателями на контрольных (фоновых) территориях в этих же климато-географических зонах. В качестве таких контрольных (фоновых) территорий принимаются населённые пункты или отдельные их части, на которых фиксируются наиболее благоприятные значения медико-демографических показателей.

Определять такие показатели рекомендуется раздельно для городского и сельского населения по нескольким (трём или более) территориям с благоприятной экологической (санитарно-гигиенической) ситуацией. Средняя величина из нескольких минимальных показателей принимается в качестве контрольного (фонового) значения. Недопустимо в качестве контрольных величин использовать только средние показатели по республике, области, краю. Предпочтительны показатели, рассчитываемые за 10 лет и (или) их динамика за этот период. Допускается также использование данных по территории за предшествующие годы в качестве контрольных цифр для сравнения их с величинами на момент проведения экспертизы.

Представляемые материалы должны содержать полную информацию по разделу «Основные показатели» (табл. 4.2) и, по возможности, по разделу «Дополнительные показатели». Кроме указанных показателей территории могут, по своему усмотрению, представлять и любые другие материалы, характеризующие состояние здоровья и влияние на него загрязнения окружающей природной среды.

Определение зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия осуществляется по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень экологического неблагополучия.

Медико-демографические критерии состояния здоровья населения,

применяемые при оценке экологического состояния территории

Источник