«Экологическая культура и сохранение здоровья ребенка»

учебно-методический материал на тему

В организм человека с пищей, водой и воздухом попадает множество химических веществ. Особенно уязвивыми оказываются дети дошкольного возраста.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| ekologicheskaya_kultura_i_sohranenie.docx | 21.55 КБ |

Предварительный просмотр:

МБДОУ ЦРР – д/с «Золотой ключик» г. Зернограда

«Экологическая культура и

сохранение здоровья ребенка

в современных условиях.»

г. Зерноград 2017г.

Экологическая культура и сохранение

здоровья ребенка в современных

В организм современного человека с пищей, водой и воздухом проникает множество вредных химических веществ.

50% — 60% населения России живет в экологически неблагополучных районах; 20% — в зоне экологического бедствия.

Особенно уязвимыми оказываются дети дошкольного и младшего школьно возраста, чьи адаптационные механизмы еще недостаточно сформировались. С развитием химической промышленности в биосферу стало поступать более тысячи различных ксенобиотиков. Ксенобиотики – это вредные вещества, попадающие в организм человека из загрязненной окружающей среды.

Установлено, что при уровнях загрязнений окружающей среды, близких к предельно допустимым концентрациям, иммунная система человека испытывает значительное напряжение. При увеличении отрицательных воздействий, в результате которых концентрация вредных веществ увеличивается в несколько раз, растет число детей с тяжелыми формами хронических заболеваний. Многократно увеличивается количество случаев сложной и сочетанной форм патологии.

Согласно исследованиям, 75% болезней взрослых заложены в детстве. Если 25 лет назад рождалось 20-25% ослабленных детей, то сейчас число «физиологических незрелых» новорожденных утроилось. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз.

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от уровня здравоохранения и образования, санитарной грамотности и гигиенической культуры населения, социально-экономической ситуации в стране. Поэтому здоровье ребенка должно оцениваться в единстве с окружающей средой и адаптационными возможностями организма.

Микроэлементы, поступающие в организм из окружающей среды, являются важнейшими катализаторами различных биохимических реакций, и их переизбыток или недостаток могут приводить к различным негативным последствиям.

Многие предпатологические состояния детей можно профилактировать средствами физического воспитания. Поэтому в последние годы широко внедряются разнообразные средства, способствующие интенсификации процесса восстановления, повышению общей и специальной работоспособности, более полной мобилизации функциональных резервов и более эффективной адаптации организма к условиям окружающей среды. Широкое распространение получили разнообразные педагогические средства, в том числе и занятия физической культурой.

Повышение устойчивости человека к различным неблагоприятным факторам окружающей среде – основная задача современной физической культуры.

В своих исследованиях А. А. Нестерова, Н. Н. Медведкова (2001) доказали, что физические нагрузки в значительной мере влияют на концентрацию тех или иных веществ в биосредах и имеется зависимость между уровнем двигательной нагрузки и заболеваемостью, характерной для экологически неблагополучных районов. Физические нагрузки в экологически чистых районах ускоряют обмен веществ, увеличивают кровоток во всех звеньях опорно-двигательного аппарата, очищая их от чужеродных веществ, повышают потоотделение, улучшают функциональное состояние органов, выводящих чуждые организму вещества. Но также физические упражнения приводят к повышению дыхательной функции, что способствует накоплению в организме атмосферных ксенобиотиков.

Физические упражнения в комплексе с оздоровительными мероприятиями могут служить эффективным средством выведения из организма человека чужеродных химических соединений.

Проблема физического воспитания дошкольников с отклонениями в состоянии здоровья продолжает оставаться весьма актуальной. Отставание в физическом развитии и функциональные отклонения в состоянии здоровья вследствие перенесенных заболеваний, недостаточный уровень физической подготовленности этого контингента детей предъявляют особые требования к организации занятий физическими упражнениями и определяют необходимость поиска средств, форм и методов для повышения их эффективности.

Организм дошкольника находится в периоде становления функций, их непрерывного совершенствования, поэтому весь комплекс средств физического воспитания должен обеспечить решение главной задачи: воспитание здорового, гармонически развитого ребенка, способного легко адоптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Доказано, что усиленное выведение вредных веществ возможно за счет повышения активности тех органов и систем организма, которые участвуют в удалении продуктов обмена веществ кожа, легкие, почки, желудочно-кишечный тракт. Так, дыхательные упражнения, связанные с пролонгированным выдохом и с усилением эвакуаторной функции трахеобронхиального дерева, могут способствовать удалению ксенобиотиков с выдыхаемым воздухом: диафрагмальное дыхание улучшает функцию желудочно-кишечного тракта. Комплекс физических упражнений должен подбираться таким образом, чтобы он не только приводил к повышению температуры тела, усилению процессов метаболизма и поотделения, но и способствовал активации выделительной и защитной функции печени, почек, желудочно-кишечного тракта и легких.

В распорядке дня ребенка физические упражнения должны занимать значительное место. Они являются не только фактором, способствующим увеличению адаптации организма к мышечной активности, но и защитой от неблагоприятных условий окружающей среды. Достаточная по объему двигательная активность благоприятно сказывается на функциональном состоянии головного мозга, увеличении работоспособности, повышении произвольности в выполнении различных действий.

Многие упражнения целесообразно проводить в группе в регламентированной самостоятельной деятельности детей: утренняя гимнастика, физкультурные паузы, физкультурные минутки, бодрящая гимнастика после дневного сна.

Источник

Концепция программы формирования экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни

Дата публикации: 07.11.2014 2014-11-07

Статья просмотрена: 1052 раза

Библиографическое описание:

Алексеев, С. В. Концепция программы формирования экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни / С. В. Алексеев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 18.1 (77.1). — С. 11-14. — URL: https://moluch.ru/archive/77/13186/ (дата обращения: 09.06.2021).

Концепция программы формирования экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни предполагает рассмотрение ключевые идей, положений и принципов ее эффективной реализации, а также критерии и индикаторы оценки ее результативности.

Среди ключевых идей программы можно обозначить следующие:

— идея ценности жизни и безопасности человека во всех окружающих его средах (природной, социальной, техногенной, культурной, образовательной и др.);

— идея качества человека во всех проявлениях его жизни;

-идея качества окружающей среды;

— идея ценности здоровья человека и здоровья окружающей его среды;

— идея качества жизни человека в окружающей среде.

Если отнести обозначенные идеи не только к нынешнему, но и будущему поколению, то по сути дела, речь может идти о формировании культуры устойчивого развития.

2005-2014 годы ООН объявлены Десятилетием образования для устойчивого развития, прогнозируемым результатом которого является формирование культуры устойчивого развития молодых людей.

Каждая из составляющих «культуры устойчивого развития» имеет свою историю и современное научное звучание. Это касается и экологической культуры, и культуры безопасности жизнедеятельности, и культуры здоровья, и физической культуры и др. Несколько слов о каждой составляющей:

Проблеме экологической культуры посвящены исследования многих московских и петербургских ученых (И.Т. Суравегина, И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, С.В. Алексеев, И.Н. Пономарева, Н.Д. Андреева, Э.В. Гирусов, С.Н. Глазачев, В.П. Соломин, П.В. Станкевич и др.). Некоторые трактовки экологической культуры приведены ниже:

Под экологической культурой Э.В. Гирусов понимает «совокупность экологического знания, технологию деятельности, норм и ценностей, навыков поведения, созерцания и чувства при общении с природной средой.

С.В. Алексеев определяет «экологическую культуру как систему знаний и умений, личностных ориентаций человека в области науки, искусства, верований, обычаев и традиций, а также активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды».

С.Н. Глазачев утверждает, что «экологическая культура – мера и способ реализации и развития сущностных сил человека, экологического сознания и мышления в процессе духовного и материального освоения природы и поддержания ее целостности».

Экологическая культура, являясь частью общечеловеческой культуры, определяет характер и качественный уровень отношений между человеком и социоприродной средой, проявляется в системе ценностных ориентаций, мотивирующих экологически обоснованную (природосообразную) деятельность, и реализуется во всех видах человеческой деятельности, связанных и познанием, использованием и научно обоснованным преобразованием природы и общества (В.А. Игнатова).

Экологическую культуру можно определить как важнейшую часть общей культуры человека, проявляющуюся во всей его духовной жизни, в поступках и быту; как особое свойство личности понимать ценности природы, характеризуемое совокупностью знаний по экологии, умений природопользовательской деятельности, гуманистического отношения ко всему живому и окружающей среде. Экологическую культуру надо рассматривать как средство гуманизации людей, т.е. отдельной личности и общества в целом (И.Н. Пономарева).

Концепция формирования экологической культуры населения Санкт-Петербурга определяет ключевое понятие следующим образом :» Экологическая культура — неотъемлемая часть общечеловеческой и национальной культуры, включающая систему социальных отношений, материальных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей средой, преемственно формулируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному развитию общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности общества и человека. привлечение общественных объединений и иных некоммерческих организаций к решению актуальных экологических проблем Санкт-Петербурга (http://www.infoeco.ru/index.php?id=32).

2. Культура безопасности жизнедеятельности:

Вопросы формирования культуры безопасности жизнедеятельности рассматривались в работах Алексеева С.В., Соломина В.П., Станкевича П.В., Поповой Р.И., Смирнова А.Т., Русака О.Н., Михайлова Л.А. и др.

В энциклопедическом словаре по безопасности деятельности под редакцией профессора О.Н. Русака под культурой безопасности деятельности понимается «совокупность правил, норм и действий индивида, группы и общества в целом по созданию, поддержанию и корректировке безопасных условий и результатов деятельности».

Л.Н. Горина определяет культуру безопасности жизнедеятельности как «вид деятельности человека, основанной на системе социальных норм, убеждений и ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности как в сиюминутном масштабе времени, так и в будущем».

Т.В. Мельникова дает определение культуры безопасности жизнедеятельности как способа организации деятельности человека, представленной в системе социальных норм, убеждений, ценностях, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.

Ключевым компонентом культуры безопасности жизнедеятельности является безопасный образ жизни, рассматриваемый в трех аспектах:

1. как безопасные условия жизни для человека, что определяется состоянием среды обитания, при которых отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека – исполнение этих условий определяет культуру безопасности;

2. как код информационного поведения, способность действовать в среде обитания на основе принятых норм и правил; оперативно реагировать в случае дефицита времени в экстремальных кризисных конфликтных ситуациях; алгоритм информационного поведения – заранее определенная совокупность четких правил с порядком конкретных действий (А.Л. Еремин);

3. в образовании – как валеологическая безопасность – рассматривается как интегральная комплексная характеристика, «качество благополучия» образовательной среды, обеспечивающей защищенность индивида, как на уровне его субъективных ощущений, так и через создание реальных организационно-педагогических условий педагогической системы, способствующих сохранению и укреплению адаптивного ресурса витального потенциала человека (С.В.Ким, Л.Г.Татарникова).

Существует большое число определений понятия культуры здоровья, даваемых разными авторами: Колбанов В.В. , Татарникова Л.Г., Тюмасева З.И., Кучма В.Р., Харисов Ф.Ф., Ким С.В., Макарова Л.В.. и др. Традиционно культура здоровья разными авторами рассматривается как часть общей культуры человека, которая связана с его отношением к своему здоровью и здоровью других людей, ведением здорового образа жизни и включает в себя многочисленные компоненты. В частности, Л. Волошина (2006) отмечает, что культура здоровья – это не только информированность в области здоровьесбережения, достигаемая в процессе обучения, но и практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. По мнению З. И. Тюмасевой с соавторами: «Культура здоровья – сознательная система действий и отношений, в значительной мере определяющих качество индивидуального и общественного здоровья, слагающихся из отношения к своему здоровью и здоровью других людей, а также ведения здорового образа жизни» [Тюмасева З.И., 2004:) .О. Л. Трещева (2003) считает, что культура здоровья личности характеризуется: наличием позитивных целей и ценностей; грамотным и осмысленным отношением к своему здоровью, природе и обществу; организацией здорового образа жизни, позволяющего активно регулировать состояние человека с учетом индивидуальных особенностей организма, реализовывать программы самосохранения, самореализации, саморазвития, приводящих к гармоничному единству всех компонентов и целостному развитию личности. Рассматривая культуру здоровья с социальных позиций, З. И. Колычева (2002) полагает, что она является составной частью общей культуры человека, определяющей социализацию и социальную успешность личности в процессе жизнедеятельности.

Ключевым компонентом культуры здоровья является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение, базирующееся на научно обоснованных валеологических и санитарно-гигиенических нормативах, направленное на сохранение и укрепление индивидуального здоровья, формирование валеологического мировоззрения (М.С. Гончаренко, 1999).

Термин «физическая культура» появился в Англии в конце XIX века, но широкого распространения на Западе не получил и вскоре был заменен термином СПОРТ (sport), происходит от Disport – игра, развлечение. В России физическая культура появилась в начале ХХ века и сразу была признана во всех советских инстанциях, прочно вошла в научный и практический лексикон. В Москве в 1918 году был открыт Институт физической культуры, выходил журнал «Физическая культура».

Научное осмысление понятия «физическая культура» дано в работах ученых Б.А. Ашмарина, В.И. Ильина, Ю.Ф. Курамшина, В.А. Булкина, В.П. Лукьяненко и др.). Например, физическая культура (ФК) (по Б.А. Алмарину)- это часть общей культуры личности и общества, представляющая собой совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и используемых для физического совершенствования людей . Ю.Ф. Курамшин считает, что « физическая культура — это деятельность и ее результаты по формированию физической готовности к жизни; это, с одной стороны, специфический процесс, а с другой — результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического совершенствования людей».В.П.Лукьяненко обращает внимание, что физическая культура — это элемент культуры личности, специфическое содержание которого составляет рационально организованная, систематическая двигательная активность, используемая человеком для оптимизации состояния своего организма». Ключевым системообразующим началом во всех трактовках физической культуры является формирование здорового образа жизни. Доминантой в этом направление становится совершенствование двигательной активности человека, адаптации его к различным сферам деятельности. В Федеральном законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ( № 329-ФЗ от 4 декабря 2007г.) дается следующее определение физической культуры: «Физи́ческая культу́ра— часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020годы (№498 от 23.06.2014г.) предусматривает следующую ключевую цель:

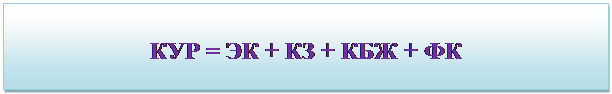

Обобщая все вышеизложенное, целесообразно вывести обобщенную формулу становления культуры устойчивого развития подрастающего поколения, как способность человека к повышению качества своей жизни в создаваемой им благоприятной окружающей среде:

Рис. 1. Концептуальная модель становления культуры устойчивого развития школьника в образовательной организации

Где, КУР — культура устойчивого развития;

ЭК- экологическая культура в контексте социально- экономического развития общества;

КЗ- культура здоровья;

КБ- культура безопасности жизнедеятельности;

ФК- физическая культура.

Культура устойчивого развития

Культура безопасности жизнедеятельности— это принятие человеком ценностей безопасного образа жизни, проявляющиеся в обеспечении безопасной жизни, трудовой деятельности, активной практической деятельности.

Источник