Джвп группа здоровья у детей

Дискинезии желчевыводящих путей (ЖВП) – это функциональные нарушения своевременного и полноценного оттока выработанной желчи в двенадцатиперстную кишку.

При дискинезиях ЖВП:

- происходит изменение движения желчи по желчным путям;

- нарушается процесс переваривания пищи;

- снижается синтез витаминов и всасывание питательных веществ, что может приводить к задержке психо-моторного развития ребенка;

- нарушается выделение желчи, что способствует разрастанию условно-патогенной микрофлоры в кишечнике;

- возможно формирование функциональных нарушений в органах дыхания, сердце и сосудах, нервной системе и других.

Важная роль в развитии первичной дискинезии отводится нарушению режима питания:

- длительные перерывы в питании;

- переедание;

- насильственные кормления;

- употребление избытка жирного или острого в питании.

Такие формы дискинезии ЖВП зачастую возникают у малышей с неврозами, вегетативно-сосудистой дистонией, при психосоматическом синдроме или нервно-артритической аномалии конституции.

Вторичные дискинезии возникают как осложнения патологических процессов в органах пищеварения при:

- хроническом холангите (воспаление желчных путей);

- хроническом дуодените (воспаление двенадцатиперстной кишки);

- хроническом энтероколите (воспалении тонкой и толстой кишки);

- кишечных инфекциях (сальмонеллез, дизентерия, острый гепатит);

- глистных поражениях.

Особым образом на развитие дискинезии желчевыводящих путей влияет лямблиоз кишечника. Паразиты повреждают слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки, вызывают ее дистрофические явления и нарушают выработку кишечных гормонов. В результате нарушается координация работы сфинктеров кишки и сфинктеров в области желчевыводящей системы.

Различают три клинические формы дискинезии ЖВП у детей:

При гипомоторной дискинезии ЖВП желчный пузырь сокращается вяло. Беспокоят тупые, ноющие боли в правом боку, отдающие в правую лопатку и ключицу, ощущение распирания, тяжести, дискомфорта.

Для детей с гипомоторной формой дискинезии ЖВП характерны:

- запоры;

- тошнота;

- рвота;

- отрыжка;

- горечь во рту;

- отсутствие аппетита;

- головные боли;

- головокружение;

- слабость.

Гипермоторная дискинезия ЖВП возникает при спастическом сокращении желчного пузыря. Характерны коликообразные или схваткообразные боли в правом боку после еды, отдающие в правую лопатку, ключицу, поясницу или подложечную область.

Боли усиливаются при:

- быстром беге, ходьбе (обычно на уроках физкультуры);

- в стрессовых ситуациях (чувство жжения по ходу кишечника после волнения) и при нарушениях диеты (после сладкого);

- частые явления жидкого стула;

- язык обложен желтым налетом;

- возможны тошнота, отрыжка и рвота.

Пациенты с этой формой не переносят жирное, жареное, яичные желтки.

Смешанная форма дискинезии ЖВП сочетает в себе признаки гипо- и гипермоторных форм.

Самым простым и современным методом исследования дискинезии ЖВП является ультразвуковое исследование – оно позволяет определить форму, размер и возможные деформации желчного пузыря, камни в его теле и протоках. Исследование абсолютно безболезненное и не дает неприятных ощущений. Для уточнения типа дискинезии дополнительно проводится функциональная проба.

В детской поликлинике Литфонда используется ультразвуковой аппарат экспертного класса «TOSHIBA XARIO» с набором мультичастотных датчиков, с цветным доплеровским и энергетическим картированием. Работают врачи с высшей квалификационной категории.

Детский гастроэнтеролог на основании жалоб, осмотра ребенка, ультразвукового исследования брюшной полости и других данных (клинический и биохимический анализы крови, копрограмма, обследование на паразитарные инфекции и др.) делает заключение о наличии или отсутствии дискинезии. В зависимости от формы назначается соответствующее лечение.

Нелеченые дискинезии ЖВП могут осложниться хроническим холециститом, желчекаменной болезнью, панкреатитом.

Источник

Дискинезия желчевыводящих путей у детей

Статья обновлена: 2020-01-05

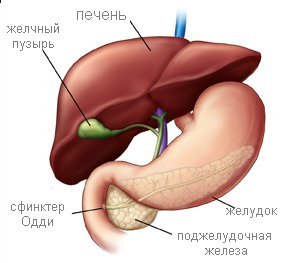

Дискинезия желчевыводящих путей — это заболевание, при котором нарушается работа ( сокращение ) желчного пузыря и его протоков и сфинктера Одди, в результате чего возникают проблемы с выведением желчи. Дискинезия желчевыводящей системы — является одним из самых частых заболеваний в детском возрасте.

Печень обеспечивает пищеварительный процесс желчью, а поджелудочная железа — панкреатическим соком. Эти важные химические вещества поступают в тонкую кишку, чтобы помочь пищеварению. Поток этих веществ контролируется мышцей, которая называется сфинктер Одди. Сфинктер — это мышца, которая находясь, практически, все время в активном состоянии, открывается и закрывается. Когда она работают правильно, сфинктер Одди открывается, чтобы пропустить желчь ( со скоростью 4–5 капель в минуту) и панкреатический сок, а затем снова закрывается, препятствуя обратному поступлению кишечного содержимого в желчные и панкреатические протоки. В состоянии, называемом дисфункция сфинктера Одди, сфинктер не открывается, когда должен.

Различают следующие варианты дискинезии желчевыводящих путей:

- по локализации — дисфункции желчного пузыря и сфинктера Одди;

- по этиологии — первичные и вторичные;

- по функциональному состоянию — гипокинетическую (гипомоторную) и гиперкинетическую (гипермоторную).

Дискинезии желчного пузыря чаще всего являются проявлением вегетативных дисфункций, однако могут возникать на фоне поражения желчного пузыря (при воспалении, изменении состава желчи, холелитиазе), а также при заболеваниях других органов пищеварения. У детей первого года жизни функциональные нарушения чаще всего являются проявлением перинатальных поражений центральной нервной системы в структуре вегето-висцерального синдрома или натальной травмы спинальных отделов нервной системы.

В более старшем возрасте к развитию нарушений желчевыводящих путей приводят вегетативные расстройства, неврозы, психоэмоциональные нарушения, нарушения режима питания, гипотония, пищевая аллергия, паразиты и хронические заболевания пищеварительной системы, нарушения режима питания, курение, алкоголь и др.

К предрасполагающим фактора нарушений относят аномалии формы желчных путей — перегибы. Перегибы могут затруднять отток желчи. В процессе роста ребенка перегибы могут появляться и исчезать.

Симптомы дискинезии желчного пузыря

Основным симптомом дискинезии является боль, тупая или острая, после еды и после нагрузки с типичной иррадиацией — вверх, в правое плечо. Могут быть тошнота, рвота, горечь во рту, признаки холестаза, увеличение печени, болезненность при надавливании, часто наблюдается неприятный запах изо рта. Болезненность при надавливании наблюдается в области правого подреберья, в эпигастральной области и в зоне Шоффара.

Симптомы гиперкинетической и гипокинетической формы дискинезии желчного пузыря имеют некоторые отличия.

Гиперкинетическая форма дискинезии желчного пузыря.

Характер болей кратковременный, приступообразный. Локализация боли — около пупка или в правом подреберье. После физической или эмоциональной нагрузки боль может усиливаться. Диспептический синдром (вздутие живота, запор, распирание или тяжесть в области желудка, тошнота, отрыжка, изжога) незначительный или умеренно выражен. Печень не увеличена.

Гипокинетическая формы дискинезии желчного пузыря.

Характер болей — тупые, ноющие, постоянные боли в правом подреберье. Боли усиливаются после приема жареной или жирной пищи. Диспептический синдром выражен. Печень увеличена.

Дифференциальную диагностику дискинезии проводят с органическими поражениями желчного пузыря: холециститом, панкреатитом, язвенной болезнью, паразитарной инвазией.

Симптомы дисфункции сфинктера Одди

Симптомы дисфункции сфинктера Одди включают: боль в животе (самый распространенный симптом), тошнота, рвота, лихорадка, озноб, диарея. Читайте больше в статье «Дисфункции сфинктера Одди и их лечение».

Лечение дискинезии желчного пузыря

Лечение начинается после медицинского обследования ребенка и зависит от формы дисфункции и характера основного заболевания. Лечение должно быть комплексным.

Важную роль в лечении играют рациональный режим дня, нормализация режима труда и отдыха. Физиологическая длительность ночного сна в подростковом возрасте составляет 8 часов в сутки, у младших школьников 9–10 часов. При выраженном астеническом синдроме рекомендуется дополнительный дневной сон. Физическая активность — умеренная. Следует избегать физического переутомления и стрессовых ситуаций.

Существенное повреждающее действие на центральную нервную и вегетативную систему оказывает электромагнитное излучение, в связи с чем необходимо ограничивать время просмотра телепередач и работы за компьютером до 2–3 часов в день.

Особое внимание уделить правильному питанию. Прием пищи должен быть 5-6 раз в день, небольшими порциями. Рекомендуются нежирные сорта птицы и мяса, нежирные молочные продукты. Не рекомендуется употреблять продукты в холодном виде — это может вызвать спазм желчевыводящих путей. Исключить: жареное, маринады, копченности, грибы, шоколад, крепкие бульоны, газированные напитки. Рекомендуется диета № 5.

При гиперкинетической форме заболевания назначают нейротропные средства с седативным действием ( валериана, бром, персен). Валериану в таблетках по 20 мг назначают: детям раннего возраста — по 1/2 таблетки, 4-7 лет — по 1 таблетке, старше 7 лет — по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

Для снятия болей используют спазмолитики: но-шпа, папаверин; мебеверин (дюспаталин) — с 6 лет, пинаверия бромид (дицетел) — с 12 лет. Но-шпу в таблетках по 40 мг назначают при болях детям 1-6 лет — по 1 таблетке, старше 6 лет — по 2 таблетки 2-3 раза в сутки. Папаверин (таблетки по 20 и 40 мг) детям с 6 мес — по 1/4 таблетки, увеличивая дозу до 2 таблеток 2-3 раза в сутки к 6 годам.

Желчегонные средства: холензим, аллохол, берберин, — назначают курсом 2 нед в месяц в течение 6 месяцев. Желчь + порошок поджелудочной железы и слизистой оболочки тонкой кишки (холензим) в таблетках по 500 мг назначают: детям 4-6 лет — по 100-150 мг, 7-12 лет — по 200-300 мг, старше 12 лет — по 500 мг 1-3 раза в сутки. Активированный уголь + желчь + листья крапивы двудомной + луковицы чеснока посевного (аллохол) детям до 7 лет назначают по 1 таблетке, старше 7 лет — по 2 таблетки 3-4 раза в сутки в течение 3-4 нед, курс повторяют через 3 месяца.

Травы, обладающие желчегонным действием: сушеница топяная, артишок посевной, аир болотный, бессмертник песчаный, одуванчик лекарственный, барбарис обыкновенный, мята перечная, кукурузные рыльца, шалфей лекарственный и др. Курс фитотерапии в среднем составляет 1 месяц.

Рекомендуют электрофорез папаверина, новокаина, тепловые процедуры (парафиновые и озокеритовые аппликации) на область печени.

В питании, кроме общих рекомендаций, описаных выше, необходимо ограничить прием продуктов, стимулирующих отделение желчи: яйца, пряности, растительное масло.

При гипокинетической форме рекомендуют нейротропные средства стимулирующего действия: настойку женьшеня, экстракт алоэ, пантокрин, элеутерококк по 1-2 капли на год жизни 3 раза в сутки.

Показаны холекинетики (домперидон, магния сульфат и др.), ферменты.

В питании рекомендован прием продуктов, стимулирующих отделение желчи: яйца, пряности, растительное масло, овощи, фрукты.

При спазме сфинктера Одди терапия включает холеспазмолитики (дюспаталин, дротаверин, папаверина гидрохлорид), ферменты. При недостаточности сфинктера Одди — прокинетики (домперидон), а также про- и пребиотики при микробной контаминации тонкой кишки.

Как сделать тюбаж?

Хорошим дренажным действием обладают тюбажи. Тюбажи назначаются только после купирования спастического состояния сфинктеров. Тюбажи (слепое зондирование) назначают 1-2 раза в неделю (на курс — 10-12 процедур). Процедура позволяет улучшить отток желчи из пузыря и восстановить его мышечный тонус. Для тюбажа можно использовать: 15–20 мл 33% теплого раствора сернокислой магнезии, или 2 яичных желтка, или теплое оливковое (кукурузное масло), или 100–200 мл 10% раствора сорбита, ксилита, или минеральные воды («Ессентуки» № 17, «Нафтуся», «Арзни», «Увинская»).

Процедуру проводят после ночного сна. Минеральную воду используют негазированную, подогретую до 35-36 °C. Количество — 3 мл на 1 кг веса ребенка. На тощак дать ребенку выпить минеральную воду (или другой состав для тубажа), положить на правый бок, к правому подреберью положить теплую грелку. Во время процедуры для открытия сфинктера Одди делать по 2–3 глубоких вдоха каждые 5 минут. Время проведения процедуры — 1-2 часа ( не менее 45 минут).

Источник

Группы здоровья у детей: комплексная оценка состояния здоровья

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Комплексную оценку состояния здоровья детей проводят с 3-летнего возраста.

Система комплексной оценки состояния здоровья основана на четырёх притих критериях:

- наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учётом клинического варианта и фазы течения патологического процесса);

- уровень функционального состояния основных систем организма;

- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям;

- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.

Основной метод получения характеристик, позволяющих комплексно оценить состояние здоровья, — профилактический медицинский осмотр.

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребёнка или подростка с формализацией результата в виде определения группы здоровья происходит с обязательным учётом всех перечисленных критериев.

Основные группы здоровья детей

В зависимости от состояния здоровья детей можно отнести к следующим группам:

- 1-я группа здоровья — здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений;

- 2-я группа здоровья — дети, у которых нет хронических заболеваний, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, особенно перенёсшие тяжёлые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее М-1σ) или избыточной массой тела (масса более М+2σ). Также в данную группу включают детей, часто и/или длительно болеющих острыми респираторными заболеваниями; детей с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранно соответствующих функций;

- 3-я группа здоровья — дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, сохранёнными или компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания. Так в эту группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации соответствующих функций, причём степень компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда ребёнка, в том числе подросткового возраста;

- 4-я группа здоровья — дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохранёнными или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсации функциональных возможностей, с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но ограниченными функциональными возможностями, возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует поддерживающей терапии. Также в эту группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что в определённой мере ограничивает возможность обучения или труда ребёнка;

- 5-я группа здоровья — дети, страдающие тяжёлыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных возможностей организма, наличии осложнений основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Отнесение больного ребёнка или подростка ко 2-, 3-, 4- или 5-й групп здоровья осуществляет врач с учётом всех приведённых критериев и признаков. Врач-специалист на основании анализа данных, содержащихся в истории развития ребёнка, медицинской карте ребёнка для образовательных учреждений, результатов собственного осмотра, а также инструментальных и лабораторных исследований выносит (по своей специальности) точный клинический диагноз с указанием основного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний либо заключение «здоров».

Комплексную оценку состояния здоровья ребёнка на основании заключений специалистов и результатов собственного обследования дает врач-педиатр, возглавляющий работу медицинской бригады, проводящей профилактический осмотр.

Детям с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями или функциональными нарушениями (а также с подозрением на изменившийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, (появление осложнений) по результатам профилактического медицинского осмотра комплексную оценку состояния здоровья не дают. В таких случаях необходимо проведение диагностического обследования в полном объёме. После получения результатов обследования выносят уточнённый диагноз и дают комплексную оценку состояния здоровья.

Все дети, независимо от группы здоровья, ежегодно проходят скрининговое исследование, по результатам которого уточняют необходимость дальнейшего педиатрического осмотра.

Дети, отнесённые к 1-й группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в полном объёме в сроки, определённые действующими нормативно-методическими документами.

Контроль состояния здоровья детей, отнесённых ко 2-й группе здоровья, осуществляет врач-педиатр при профилактических медицинских осмотрах и ежегодно.

Дети, отнесённые к 3-4-й группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в соответствующие возрастные периоды. Кроме того, контроль состояния их здоровья и оценку эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий осуществляют на основании результатов диспансерного наблюдения.

Результаты комплексной оценки состояния здоровья в качестве скрининга могут сыграть роль в решении прикладных задач поддержания здоровья детей — отнесение к определённым группам для занятия физической физкультурой, спортивный отбор, решение экспертных вопросов в отношении их профессионального выбора, военной службы и др.

Комплексная оценка состояния здоровья детей до 3 лет жизни происходит в соответствии с приказом М3 СССР № 60 от 19.01.1983 г. и дополнениями 2002-2003 гг. При этом учитывают:

- особенности онтогенеза (данные генеалогического, биологического.

- социального анамнеза);

- физическое развитие;

- нервно-психическое развитие;

- уровень резистентности;

- функциональное состояние организма;

- аличие или отсутствие хронических заболеваний или врождёнж пороков развития.

Генеалогический метод — сбор родословных, т.е. прослеживание признака или болезни в семье, в роду с указанием типа родственных связей меж членами родословной.

Для скрининговой количественной оценки отягощённости генеалогического анамнеза используют показатель, называемый индексом отягощённости наследственного анамнеза (Jor), который можно рассчитать по формуле Jor = общее число больных родственников (о заболеваниях которых есть сведения, включая пробанда) / общее число родственников (о состоянии здоровья которых есть сведения, включая пробанда).

- 0-0,2 — отягощённость генеалогического анамнеза низкая;

- 0.3-0.5 — отягощённость умеренная;

- 0.6-0.8 — отягощённость выраженная;

- о 0,9 и выше — отягощённость высокая.

Дети с выраженной и высокой отягощённостью относятся к группе риска по предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

Биологический анамнез включает сведения о развитии ребёнка в различные периоды онтогенеза.

- Антенатальный период (раздельно течение 1-й и 2-й половины беременности):

- токсикозы 1-й и 2-й половины беременности;

- угроза выкидыша;

- экстрагенитальные заболевания у матери;

- о профессиональные вредности у родителей;

- отрицательная резус-принадлежность матери с нарастанием титра антител;

- хирургические вмешательства;

- вирусные заболевания во время беременности;

- посещение женщиной школы матерей по психопрофилактике родов.

- Интранатальный и ранний неонатальный периоды (первая неделя жизни):

- характер течения родов (длительный безводный период, стремительные роды);

- пособие в родах;

- оперативное родоразрешение (кесарево сечение и др.);

- оценка по шкале Апгар;

- крик ребёнка;

- диагноз при рождении и выписке из родильного дома;

- срок прикладывания к груди и характер лактации у матери;

- срок вакцинации БЦЖ;

- время отпадения пуповины;

- состояние ребёнка при выписке из родильного дома;

- состояние матери при выписке из родильного дома.

- Поздний неонатальный период:

- родовая травма;

- асфиксия;

- недоношенность;

- гемолитическая болезнь новорождённого;

- острые инфекционные и неинфекционые заболевания;

- поздний перевод на искусственное вскармливание;

- пограничные состояния и их длительность.

- Постнатальный период:

- повторные острые инфекционные заболевания; наличие рахита;

- наличие анемии;

- расстройства питания тканей в виде дистрофии (гипотрофия или паратрофия);

- наличие диатезов.

Сведения о биологическом анамнезе участковый врач-педиатр получает из выписок родильного дома и других медицинских учреждений, бесед с родителями.

При наличии одного и более факторов риска в каждом из пяти перечисленных периодов онтогенеза следует говорить о высокой отягощённости биологического анамнеза. Наличие факторов риска в 3-4 периодах свидетельствует о выраженной отягощённости (группа высокого риска по биологическому анамнезу); в двух периодах — об умеренной отягощённости (группа риска по биологическому анамнезу); в одном периоде — о низкой отягощенности (группа внимания по биологическому анамнезу). Если факторы риска отсутствуют во всех периодах развития ребёнка, то биологически анамнез считают неотягощённым.

Степени неблагополучия в периодах внутриутробного развития ребёнка можно косвенно судить по уровню его стигматизации. К стигмам дизэмбриогенеза относятся малые аномалии развития соединительной ткани (МАР), не приводящие к органическим или функциональным нарушениям определенного органа. В норме количество стигм составляет 5-7. Превышение порога стигматизации следует расценивать как фактор риска ещё не проявившейся патологии.

- полнота семьи;

- возраст родителей;

- образование и профессия родителей;

- психологический микроклимат в семье, в том числе в отношении к ребёнку;

- наличие или отсутствие в семье вредных привычек и асоциальных форм поведения;

- жилищно-бытовые условия;

- материальная обеспеченность семьи;

- санитарно-гигиенические условия воспитания ребёнка.

Данные параметры могут быть использованы для выделения социально неблагополучных семей и детей групп социального риска.

В форме 112/у в случае благополучного анамнеза следует писать кратко «Социальный анамнез благополучный». В случае неблагополучного aнaмнеза следует указать параметры, имеющие отрицательную характеристику. Неблагополучный социальный анамнез негативно сказывается на нервно-психическом развитии ребёнка, в дальнейшем может привести к неправильному формированию личности человека.

Источник