Дошкольное образование детей с ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями здоровья…

…нуждаются не только в особом уходе, но и отношении общественности и образовании. Статус ОВЗ, означает, что у ребенка есть проблемы со здоровьем и ему требуется коррекция образовательной программы. Он используется в основном для того, чтобы подобрать правильную систему обучения, и в дальнейшем повзрослевший человек мог претендовать на место в социуме. Чем раньше будет установлено отклонение от нормы в здоровье, тем больше вероятность того, что после лечения и обучения он не будет отличаться от сверстников.

Дошкольное обучение отталкивается от вида заболевания

Ограничение возможностей здоровья обнаруживают при прохождении медицинской комиссии, чем раньше будет обнаружено серьезное заболевание, тем эффективнее будут коррекционные занятия. Прошедшие коррекционный курс, при обнаружении заболеваний до двух лет, достаточно часто добиваются хороших успехов в социализации и коммуникации, если не победив недуг, то научившись с ним бороться

Ограниченные возможности здоровья имеют дети с различными заболеваниями. Чтобы адекватно разработать программу обучения и коррекции, нарушения условно разделили на несколько категорий:

- опорно-двигательного аппарата;

- слуха;

- зрения;

- развития речи;

- интеллектуального развития;

- поведения и общения;

- комплексное нарушение развития.

Все они предполагают особое отношение и подход. Ранняя диагностика и дошкольное образование приведут к тому, что родители смогут надеяться на инклюзивную интеграцию в обычную общеобразовательную школу. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше.

Особенности детей с ОВЗ

Каждая категория детей с ОВЗ имеет свои особенности, но существуют и общие, одинаковые для всех:

- ребенок отстает в развитии;

- ему тяжело общаться с другими;

- он обладает искаженным мировосприятием;

- ему нужна коррекция нарушений, вызванных заболеванием;

- потребуется помощь в социальной адаптации и общении с остальными детьми.

Это не говорит о том, что они не могут пребывать в одном детском саду с обычными, здоровыми детьми. При правильном подходе, нахождение в социуме ему пойдет на пользу, поэтому лучше не избегать этого.

Дошкольная программа для детей с ОВЗ

Дошкольное воспитание детей с ОВЗ, практически не отличается от программы подготовки к школе обычных первоклашек. Они сталкиваются с тем же потоком информации, что и их сверстники. Вот только учебная программа обязательно смешивается с коррекционными методиками, которые позволяют лучше преподнести информацию и способствовать адаптации.

Особенности подхода к таким детям изучаются на специальных курсах повышения квалификации, в детском дошкольном учреждении должен быть квалифицированный педагог, понимающий проблемы детей с ОВЗ.

Государство субсидирует распространение инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому все больше детских садов имеют достаточное обеспечение для обучения особых детей. Кроме того, службы социальной защиты предлагают помощь родителям, организовывая встречи, клубы, лагеря и тематические собрания.

Правила обучения детей с ОВЗ

Практически каждый гражданин страны должен иметь среднее образование и дети с ОВЗ в этом случае не исключение. Главный человек в жизни такого ребенка, который определяет все его потребности – родитель. Только с его помощью и усилиями, человек с особыми потребностями может стать полноценным членом общества. Правила обучения детей с ОВЗ не слишком отличаются от требований к организации учебного процесса обычного ребенка. Только учитываются особые потребности:

- на ребенка нельзя давить;

- дети с ОВЗ плохо воспринимают новую информацию, им может понадобиться дополнительное объяснение;

- обязательна коррекционная работа;

- обязательно делается упор на социализацию и коммуникацию.

При поступлении ребенка в детский сад, дошкольное учреждение должно предоставить ему возможность контактировать с другими детьми, скорректировать учебную программу, учесть физиологические особенности и обеспечить свободу передвижения.

Особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ

Особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ в том, что любое нарушение здоровья сказывается на психике и развитии. Кроме того, некоторые дефекты могут мешать правильной обработке полученной информации. В дошкольном учреждении, все образование проводится в игровой форме, с применением современных технологий и методик, для наиболее эффективного освоения программы. Кроме того, в некоторых случаях к группе прикрепляется дополнительный персонал, который уделяет особое внимание детям с ОВЗ.

ФГОС и АООП для дошкольников с ОВЗ

ФГОС – федеральная программа государственного стандарта образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она учитывает все потребности и нужды детей с различными нарушениями. Программа включает в себя несколько этапов:

- сбор сведений о ребенке;

- определение уровня его образовательных потребностей;

- определение образовательного маршрута.

На основе полученных данных разрабатывается АООП – адаптированная индивидуальная образовательная программа, на основе которой и происходит обучение, как в школе, так и дошкольных учреждениях.

Основные задачи при обучении ребенка дошкольника с ОВЗ

Педагог, продумывая образовательные методики, обязательно учитывает основные проблемы при обучении ребенка.

Основные проблемы ребенка с ОВЗ

| Проблема | Методика ее решения |

| проблема с коммуникацией | организовать общение с другими детьми из группы |

| определенная проблема со здоровьем | коррекционные занятия |

| искаженное мировосприятие | сенсорная терапия |

| инфантильность | игры общение в группе |

Программа работы с дошкольником ОВЗ, утверждается отдельно с учетом всех его проблем и способности готовиться к школе. Основная задача воспитателя и родителей подготовить школьника морально и психологически к тому, что он будет учиться в коллективе. Если он не будет чего-то знать, это можно будет догнать позже, а вот если он не будет хотеть учиться в школе, возникнут проблемы психологического характера.

Дети с ОВЗ нуждаются в отдельном образовании

Ребенок с ОВЗ нуждается в отдельной образовательной программе. При этом необязательно он должен осваивать с отрывом от коллектива. Преподаватели, воспитатели, педагоги должны быть заинтересованы в социализации такого человека. Поэтому любой план начинается с того, как правильно подобрать комплекс занятий для всей группы, чтобы абсолютно все дети чувствовали себя в ней комфортно и не отставали.

Большая часть методик повторяет друг друга и применяется как в работе с обычными детьми, так и теми, кто имеет особые потребности. Например, цветотерапия, арт-терапия, аудиотерапия – все они используются для подготовки любых дошкольников, также, как и детей с ОВЗ.

Источник

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями

. К началу 70-х гг. была выстроена достаточно широкая, дифференцированная сеть дошкольных учреждений специального назначения:

дошкольные детские дома;

дошкольные группы при яслях-садах, детских садах и детских домах общего назначения, а также при специальных школах и школах-интернатах.

В ходе становления и развития сети специальных дошкольных учреждений учеными и практиками были разработаны принципы, методы и приемы выявления, коррекции и профилактики отклонений в развитии детей, заложены многие традиции коррекционного обучения и воспитания дошкольников, на которых в целом строится система специального дошкольного образования и в настоящее время. Были заложены следующие организационные принципы построения специального дошкольного образования.

1.Комплектование учреждений по принципу ведущего отклонения в развитии.

· дошкольные учреждения (группы) для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих);

· с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, для детей с

· косоглазием и амблиопией);

· с нарушениями речи (для детей с заиканием, общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием); с нарушениями интеллекта (умственно отсталых); с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2. Меньшая по сравнению с массовыми детскими садами наполняемостъ групп (до 15 воспитанников).

3. Введение в штат специальных дошкольных учреждений таких специалистов-дефектологов, как олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, логопеды, а также дополнительных медицинских работников.

4.Образовательный процесс в специализированных дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии со специальными комплексными программами обучения и воспитания, разработанными для каждой категории детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и утвержденными Министерством образования РФ.

5. Перераспределение видов занятий между воспитателями и дефектологами. Так, занятия по развитию речи, формированию элементарных математических представлений, конструированию, по развитию игровой деятельности в части специальных дошкольных учреждений проводятся не воспитателями, а учителями-дефектологами.

6.Организация специальных видов занятий, (развитие слухового восприятия и коррекция звукопроизношения, развитие зрительного восприятия, занятия по обучению пространственной ориентировки, лечебная физкультура и др.) Подобные направления работы имеются и в обычных детских садах, где они включаются в содержание общеразвивающих занятий и, как правило, не выделяются структурно в сетке занятий.

7. Бесплатность. Известно, что родители вносят некоторую плату за пребывание детей в обычном детском саду. Для детей с отклонениями в развитии сделано исключение — с их родителей не взимается никакой платы (см. письмо Министерства просвещения СССР от 04.06.74 № 58-М «О содержании за государственный счет детей с дефектами физического или психического развития»). Указанное право по сей день регламентируется этим документом.

Вся работа в специальных дошкольных учреждениях была подчинена единой цели — помочь семьям в воспитании «проблемных» детей, максимально реализовав их потенциальные возможности.

Характерным признаком советской системы образования были довольно строгие правила приема детей с отклонениями в развитии в дошкольные учреждения.

· такие дети не принимались в массовые детские сады, если же у воспитанника массового дошкольного учреждения отклонения в развитии выявлялись позже, в ходе обучения, то вопрос о его выводе из состава этого учреждения и переводе в специализированное учреждение или группу решался достаточно жестко;

· отмечалась чрезвычайная закрытость, изолированность учреждений для детей с отклонениями в развитии, искусственная отчужденность воспитанников от нормально развивающихся сверстников и от общества в целом ( специалисты, в том числе и зарубежные наблюдатели, оценивающие советское образование);

· был установлен достаточно обширный перечень диагнозов, которые исключали возможность получения общественного дошкольного образования. Так, в специальные дошкольные учреждения не принимали детей с комбинированными, комплексными отклонениями в развитии. Например, в дошкольные учреждения для детей с нарушениями слуха не подлежали приему слепоглухие, умственно отсталые дети. В то же время в учреждения для детей с нарушениями зрения и с нарушениями интеллекта не принимали глухих и слабослышащих. Помощь таким детям осуществлялась в единичных учреждениях образования и далеко не в каждом регионе России. Кроме того, не подлежали приему дети, страдающие эпилепсией, шизофренией, психопатоподобным поведением, дети с умственной отсталостью в степени имбецильности и идиотии, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требующие индивидуального ухода. Семьи, воспитывающие таких детей, вынуждены были обходиться в отношении их образования своими силами и зачастую ограничивались медицинскими мероприятиями;

· определить ребенка в ясли-сад можно было только с 2-летнего возраста, а в детский сад — с 3 лет. Дети раннего возраста являлись объектом внимания здравоохранения и практически не имели психолого-педагогического сопровождения.

Таким образом, созданная сеть специализированных дошкольных учреждений внесла огромный положительный вклад в организацию системы всеобщего дошкольного образования, однако оказалась недостаточно гибкой в отношении большой группы детей со специальными потребностями, не подпадающими под нормы отбора и комплектования этих учреждений.

Принятые в 1992 г. Закон Российской Федерации «Об образовании» и в 1995 г. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» ввели новые государственные принципы организации образования в России, новую типологию образовательных учреждений, произвели изменения и в ряде организационно-правовых аспектов специального образования.

Утвержденные в последующие годы соответствующие типовые положения для каждого как уже существующего, так и нового типа образовательных учреждений открыли новые возможности для функционирования широкой сети образовательных учреждений, в которых дети дошкольного возраста со специальными потребностями, а также их семьи получают необходимую психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

Дошкольные образовательные учреждения(далее-ДОУ).

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 677, ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения ПМПК.

Большинство детей с отклонениями в развитии воспитываются:

· в детских садах компенсирующего вида

· в компенсирующих группах детских садов комбинированного вида.

Обучение и воспитание в этих дошкольных учреждениях осуществляются в соответствии со специальными коррекционно-развивающими программами, разработанными для каждой категории детей с отклонениями в развитии.

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от вида нарушений и возраста (две возрастные группы: до 3 лет и старше 3 лет) и составляет соответственно для детей:

· с тяжелыми нарушениями речи — до 6 и 10 человек;

· с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет — до 12 человек;

· глухих — до 6 человек для обеих возрастных групп;

· слабослышащих — до 6 и 8 человек;

· слепых — до 6 человек для обеих возрастных групп;

· слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием — до 6 и 10 человек;

· с нарушениями опорно-двигательного аппарата — до 6 и 8 человек;

· с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) — до 6 и 10 человек;

· с задержкой психического развития — до 6 и 10 человек;

· с глубокой умственной отсталостью только в возрасте старше 3 лет — до 8 человек;

· с туберкулезной интоксикацией — до 10 и 15 человек;

· часто болеющих- до 10 и 15 человек;

· со сложными (комплексными) дефектами — до 5 человек для обеих возрастных групп;

· с иными отклонениями в развитии — до 10 и 15 человек.

Для детей с отклонениями в развитии, которые по разным причинам не могут посещать дошкольные учреждения в обычном режиме, в ДОУ организуются группы кратковременного пребывания. В таких группах занятия проводятся преимущественно индивидуально или небольшими подгруппами (по 2-3 ребенка) в присутствии родителей в удобное для них время. Эта новая организационная форма предполагает занятия с разными специалистами ДОУ, общая продолжительность которых ограничена пятью часами в неделю. (Основание: инструктивное письмо Минобразования России от 29.06.99 № 129/23-16 «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии».)

Задачами этих групп являются:

· оказание своевременной психолого-педагогической помощи таким детям,

· консультативно-методическая поддержка их родителей (законных представителей) в организации воспитания и обучения ребенка,

· социальная адаптация детей и формирование предпосылок учебной деятельности.

Указанные детские сады и группы подпадают под современное определение, использующееся в нормативных документах — «Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников, с отклонениями в развитии».

Многие изменения в сфере отечественного образования происходят под влиянием зарубежного опыта. Так, в развитых странах по отношению к детям со специальными потребностями широко применяются разные модели интеграции в среду нормально развивающихся детей. В условиях российского дошкольного образования интегрированное обучение внедряется в практику медленно и осторожно, поскольку для его осуществления детские сады общеразвивающего вида должны иметь массу условий – специальное кадровое и материально-техническое обеспечение для проведения коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы с детьми. Наиболее реальным применение интегрированного обучения сейчас видится по отношению к детям, которые, несмотря на наличие того или иного отклонения в развитии, имеют близкий к возрастной норме уровень психофизического развития и психологическую готовность к совместному обучению с нормально развивающимися сверстниками.

Специалисты, распространяющие идеи интеграции, полагают, что в настоящее время такие условия легче создать:

а) в общеразвивающих группах детских садов комбинированного вида, где функционируют также и компенсирующие группы;

б) в центрах развития ребенка, где осуществление коррекционной работы со всеми воспитанниками ДОУ изначально должно быть заложено в устав.

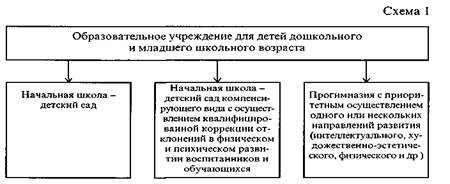

Дошкольники с отклонениями в развитии могут посещать образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.Основы функционирования таких учреждений заложены в соответствующем Типовом положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 19.09.97 № 1204. Образовательные учреждения общего типа создаются для детей с 3 до 10 лет. Основная цель учреждения — осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей (см. схему 1).

Известно, что для каждого ребенка период перехода к школьному обучению является кризисным. Ребенок сталкивается не только с новым видом деятельности — с учебной деятельностью, но и должен привыкнуть и к новому коллективу детей и взрослых, и к новому режиму, и к новой обстановке. Для детей со специальными потребностями, испытывающими трудности в обучении, общении, социальной адаптации переживание такого кризиса особо тяжело. Эти дети особо нуждаются в щадящем подходе при переходе из детского сада в школу. Поэтому образовательное учреждение «начальная школа — детский сад» может рассматриваться как наиболее комфортная организационная форма для обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Ребенок имеет возможность начинать школьную жизнь в знакомой, привычной обстановке, вместе с большинством тех детей, которые посещали одну дошкольную группу. Кроме того, учителя начальных классов, как правило, хорошо знакомы с воспитанниками подготовительных к школе групп и имеют возможность осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к каждому «проблемному» первокласснику практически с первых дней школьного обучения.

Еще один тип образовательных учреждений, где организуется воспитание и обучение детей со специальными потребностями, —образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,типовое положение о котором утверждено постановлением Правительства РФ от 31.07.98 №867.

Здесь речь идет о различных центрах:

1. центр диагностики и консультирования;

2. центр психолого-медико-социального сопровождения;

3. центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;

4. центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения и др.

Эти учреждения рассчитаны на детей с 3 до 18 лет. Контингент этих учреждений специфичен — это дети:

· с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения;

· с нарушениями эмоционально-волевой сферы;

· подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;

· вынужденные покинуть семью, в том числе по причине несовершеннолетия матери;

· из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и др.

Очевидно, что среди перечисленных групп детей встречается немало детей с отклонениями в психическом или физическом развитии. С ними работают педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, медицинский персонал.

Основные направления деятельности таких учреждений по отношению к детям дошкольного возраста:

· диагностика уровня психофизического развития и отклонений в поведении детей;

· образование детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и психического здоровья;

· организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;

· психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;

· проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий.

В нашей стране существуют также различные оздоровительные образовательные учреждения санаторного типадля детей, нуждающихся в длительном лечении (санаторные школы-интернаты, са-наторно-лесные школы, санаторные детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В соответствии с Типовым положением, утвержденным постановлением Правительства от 28.08.97 № 1117, в таких учреждениях могут открываться группы для детей дошкольного возраста.

Эти учреждения создаются в целях

· оказания помощи семье в воспитании и получении образования, проведении реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе, социальной защите и разностороннем развитии детей, нуждающихся в длительном лечении.

Нередки случаи, когда дети с отклонениями в развитии до 5-6-летнего возраста не воспитывались в дошкольном учреждении. Для подготовки таких детей к обучению в школе предусматривается ряд организационных форм. Для детей с выраженными отклонениями в развитии создаются дошкольные отделения (группы) при специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах.Образовательные программы в них рассчитаны на 1-2 года, в течение которых у ребенка формируют предпосылки учебной деятельности в необходимой коррекционно-развивающей среде. Контингент таких отделений (групп) составляют преимущественно дети, у которых поздно выявлено отклонение в развитии, или дети, не имевшие ранее возможности посещать специализированное образовательное учреждение (например, при отсутствии детского сада компенсирующего вида в месте проживания семьи).

Кроме того, согласно инструктивному письму Минобразования России от 22.07.97 № 990/14-15 «О подготовке детей к школе» благоприятные условия для подготовки детей к школе могут быть созданы для детей 3-6 лет на базе ДОУ, а для детей 5-6 лет — на базе общеобразовательных учреждений (школ). Для проведения занятий могут комплектоваться группы, ориентированные на всестороннее развитие детей в соответствии с задачами дошкольного образования, консультативные группы для детей, которые могут посещать отдельные занятия с логопедом, психологом, дефектоло-гом. Количество занятий зависит от возраста ребенка.

Отбор детей с отклонениями в развитии во все типы и виды образовательных учреждений осуществляет психолого-медико-педагогическая комиссия. Родители могут самостоятельно обратиться на прием в ПМПК. Но обычно они приходят сюда уже с направлением из лечебно-профилактического учреждения (поликлиники, детской больницы, сурдологического центра и пр.). Комиссия дает заключение о состоянии психофизического развития ребенка и рекомендации о дальнейших формах обучения.

Источник