Спинной мозг и позвоночник. Управление дыханием

Спинной мозг – стержневой управляющий центр нашего тела. Без его контроля не может обойтись ни один орган, ни одна клетка нашего организма. Даже самый мощный компьютер, созданный человеком, не может и на тысячную долю сравниться с этим сверхсложным вычислительным и управляющим центром обширной сети нервов, проходящих по нашему телу. Сегодня, мы рассмотрим роль спинного мозга и позвоночника в управлении процессами дыхания.

Дыхание – это непрерывный биологический процесс газообмена между организмом и внешней средой. В процессе дыхания атмосферный кислород связывается в легких с гемоглобином крови и доставляется в клетки. Основной и, по сути, единственной функцией кислорода является его участие в окислительно-восстановительных реакциях. В присутствии кислорода происходит окисление (сжигание) углеводов, жиров и белков с извлечением энергии для потребностей организма.

Совокупность процессов дыхания заключается в следующем:

- присоединение кислорода к молекулам гемоглобина (транспорт кислорода);

- диффузия (проникновение) молекул кислорода из кровеносных сосудов в тканевую жидкость, а затем в клетки;

- диффузия молекул углекислого газа (побочного продукта окисления питательных веществ) в тканевую жидкость, а затем в кровеносные сосуды;

- выделение углекислого газа альвеолами легких во внешнюю среду;

- выделение энергии в результате окисления органических молекул;

- совершение актов вдоха и выдоха.

К совершению актов вдоха и выдоха имеет непосредственное отношение собственно спинной мозг. Спинной мозг содержит двигательные центры дыхательной мускулатуры, которые представлены двигательными нейронами в области передних рогов. Иннервацию осуществляет шейный отдел на уровне позвонковС3 — С5 и грудной – Th1 — Th6. Первый уровень управляет диафрагмой, второй иннервирует межреберные мышцы.

Дело в том, что легкие не имеют собственной подвижности. Их движение целиком и полностью зависит от сокращения мышц. Легкие пассивно «следуют» за движением грудной клетки и диафрагмы. Когда мы вдыхаем, диафрагма смещается вниз, а межреберные мышцы растягивают грудную клетку. На выдохе диафрагма поднимается, а грудная клетка сжимается.

Безусловно, все вышеизложенное это только часть описания сложнейшего процесса управления дыханием. Спинной мозг контролируются в свою очередь продолговатым мозгом, варолиевым мостом, гипоталамусом, лимбической системой. У каждого из этих отделов ЦНС свое предназначение. К примеру, дыхательный центр продолговатого мозга обеспечивает последовательную смену вдоха и выдоха, гипоталамус регулирует дыхание во время движения, там же находится высший центр терморегуляции (учащение дыхания в жаркую погоду с выделением тепла и напротив – снижение частоты дыхания в холодную погоду). Лимбическая система отвечает за регуляцию дыхания при эмоциях (смех, плач, тревога, волнение…). Но все эти функции реализуются исключительно через соответствующие нервные сплетения спинного мозга – «рабочей» инстанции.

Спинной мозг анатомически располагается в спинномозговом канале позвоночного столба. В «осевшем», сократившемся позвоночнике расстояние между позвонками меньше, чем это необходимо, и нервы, выходящие через отверстия позвоночных дуг, сдавливаются. При длительном смещении позвонков сначала появляется «предупреждающая» боль, которая возникает как в самом позвоночнике, так и в органе, который контролируется защемленным спинным нервом. В случае с дыхательной системой боли могут проявляться в виде межреберной невралгии, особенно интенсивной на вдохе.

При поражении сегментов С3 — С5 и Th1 — Th6 может сократиться «легочная экскурсия». Это значит, что легкие перестанут полностью «расправляться». В легочной ткани будут развиваться явления застоя, с последующим наслоением патогенной микрофлорой и развитием бактериального и вирусного воспаления (бронхиты, пневмонии). Нарушится газообмен.

Так что же делать в этом случае? Как избежать «оседания» позвонков? Как помочь своей спине? Проанализировав взаимосвязь позвоночника и спинного мозга, мы выяснили, что для нормальной работы спинных нервных волокон нужен здоровый, гибкий позвоночник. Теперь стоит перейти к практическим рекомендациям.

Особое внимание следует обратить на биологически активные добавки, богатые минеральными веществами, такими как кальций, кремний, фосфор, магний и марганец. Эти минеральные вещества необходимы для формирования костей позвонков, хрящей межпозвоночных дисков и тканей связочного аппарата.

Кальций важен для восстановления клеток всего организма. Является главным компонентом костей скелета, который на 90 % состоит из этого элемента. Если человек не употребляет достаточного количества натурального органического кальция, повреждаются не только кости, но и мышцы и внутренние органы.

Кремний. Если кальций является элементом прочности костной ткани, то кремний – это элемент упругости, пластичности, способности к растяжению и возвращению тканей к исходному состоянию. Применительно к позвоночнику кремний определяет упругость хрящей и собственно костной ткани, способность к обратимой деформации без появления дефектов в виде уплощения межпозвоночных дисков – основной причины сдавливания спинномозговых корешков.

Фосфор. Чтобы формировалась здоровая костная система и не было проблем с обменом веществ, организму необходимо определенное соотношение фосфора, кальция, кремния и витаминов А и D.

Магний помогает кальцию и витамину D в образовании костной системы. Он также важен для предупреждения размягчения костей.

Марганец разносит кислород из крови к клеткам. Он необходим для межпозвонковых дисков и хрящей, которые не имеют прямого кровоснабжения (см. статью«Синовиальная жидкость – уникальная смазка суставов»).

Белки и аминокислоты являются основными структурными компонентами мышц и связочного аппарата, входят в состав и костной ткани и межпозвонковых дисков.

В современных продуктах содержание этих элементов катастрофически низкое! Организму необходим дополнительный источник минеральных веществ. Помните: Минеральные вещества должны быть естественными!

БАД «Оптисорб» – это сочетание природного неорганического цеолита с минералом органической природы – диатомитом (продукт осаждения диатотомовых водорослей), цеолитсодержащие БАД «Литовит-М», «Литовит-Ч» и «Литовит-О» в контексте темы являются эффективными донорами кальция, кремния, фосфора, магния и марганца в минеральный обмен. Но действие цеолитсодержащих БАД не ограничивается донорством вышеперечисленных элементов. Цеолитсодержащие энтеро-, доноросорбенты являются средством регуляции ВСЕГО (!) минерального баланса, поставляя в организм недостающие макро- и микроэлементы и выводя содержащиеся в избытке. Как селективные энтеросорбенты – «Оптисорб», «Литовит-М», «Литовит-Ч» и «Литовит-О» – удаляют из организма токсины. Детоксикационные свойства БАД распространяются на межклеточное пространство, что, безусловно, влияет на скорость самовосстановления тканей, костей и суставов. Все цеолитсодержащие энтеро-, доноросорбенты являются дополнительным источником кислорода, необходимого для профилактики и реабилитации при заболеваниях органов дыхания.

В комплексе с цеолитсодержащими БАД в схемах оздоровления позвоночника рекомендуется использовать продукт специализированного питания – «НовоПротеин», обладающий высокой витальной ценностью по содержанию белков и незаменимых аминокислот в соотношении, которое позволяет обеспечивать полноценный белковый обмен в хрящевой и костной ткани, мышечном и связочном аппарате.

Рекомендуемая схема оздоровления позвоночника (профилактическая):

- 15 дней по 2,5г – 2 раза в день (утром и вечером, до, либо после еды)

- 5 дней перерыв,

- 15 дней по 2,5 г – 2 раза в день.

Запивать растворимым напитком «Литовит Брусника» в указанной дозировке (1 чайная ложка гранулята на 100-150 мл фильтрованной воды комнатной температуры).

НовоПротеин 30 г (2 столовых ложки) сухого продукта размешать с 200 мл тёплой воды или низкожирных молока, кефира или сока. Употреблять готовый коктейль 1 раз в день вместе с приемом пищи.

Рекомендуемая схема оздоровления при остеохондрозах:

- В период ремиссии – «Литовит-О» (утром и вечером,до, либо после еды):

- В период обострения – «Литовит-Ч» (утром и вечером,до, либо после еды):

- 15 дней по 1 г утром и 1,5 г вечером, 5 дней перерыв,

- 15 дней по 2,5 г – 2 раза в день.

Запивать растворимым напитком «Литовит Брусника» в указанной дозировке (1 чайная ложка гранулята на 100-150 мл фильтрованной воды комнатной температуры).

НовоПротеин 30 г (2 столовых ложки) сухого продукта размешать с 200 мл тёплой воды или низкожирных молока, кефира или сока. Употреблять готовый коктейль 2 раза в день вместе с приемом пищи.

Рекомендуемая схема оздоровления при травмах позвоночника:

ЭТАП 1.

- 15 дней по 2,5г – 2 раза в день (утром и вечером, до, либо после еды)

- 5 дней перерыв,

- 15 дней по 2,5 г – 2 раза в день.

Запивать растворимым напитком «Литовит Брусника» в указанной дозировке (1 чайная ложка гранулята на 100-150 мл фильтрованной воды комнатной температуры).

НовоПротеин: 30 г (2 столовых ложки) сухого продукта размешать с 200 мл тёплой воды или низкожирных молока, кефира или сока. Употреблять готовый коктейль 2 раза в день вместе с приемом пищи.

ЭТАП 2.

- «Литовит-М» (утром и вечером,до, либо после еды):

- 15 дней по 2,5 г– 2 раза в день, 5 дней перерыв,

- 15 дней по 2,5 г– 2 раза в день.

Запивать растворимым напитком «Литовит Брусника» в указанной дозировке (1 чайная ложка гранулята на 100-150 мл фильтрованной воды комнатной температуры).

НовоПротеин: 30 г (2 столовых ложки) сухого продукта размешать с 200 мл тёплой воды или низкожирных молока, кефира или сока. Употреблять готовый коктейль 2 раза в день вместе с приемом пищи.

Схемы рекомендуется дополнить витаминами А и D. И не забывайте: позвоночник должен быть сильным, крепким и гибким!

Источник

Отек спинного мозга

Отек спинного мозга — это неспецифический патологический процесс, при котором происходит избыточное накопление жидкости в межклеточных пространствах. Заболевание возникает как осложнение позвоночно-спинномозговой травмы, опухолевого процесса, демиелинизирующих или сосудистых патологий. Состояние проявляется восходящими параличами, потерей всех видов чувствительности, отсутствием рефлексов, другими симптомами с учетом первопричины. Диагностика отека требует проведения КТ или МР-сканирования спинного мозга, рентгенографии позвоночника. Лечение включает массивную дегидратацию, нейрометаболическую поддержку, нейрохирургические операции (по показаниям).

МКБ-10

Общие сведения

Истинная распространенность состояния не установлена, поскольку отек спинного мозга служит универсальной реакцией на травматическое повреждение. Он встречается у всех больных с осложненной травмой позвоночника. После оперативного удаления новообразований вероятность отека составляет около 0,6%, Патология широко распространена в практической неврологии, является опасной для жизни и здоровья пациента, поэтому не теряет актуальности разработка новых способов диагностики и эффективного лечения отека спинного мозга.

Причины

Основной причиной развития отека является позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) — повреждение, которое сопровождается контузией, нарушением анатомической целостности спинного мозга. Патология возникает в начальном остром периоде (первые 2-3 суток), значительно отягощает состояние пациента после травмы. Кроме ПСМТ, причинами отека могут выступать следующие заболевания:

- Опухоли спинного мозга. Отек нарастает в течение первых 2-5 суток после хирургического удаления неоплазий, особенно при их локализации в верхнешейном отделе. Состояние выступает причиной 50% случаев смерти больных в раннем послеоперационном периоде.

- Дегенеративные заболевания. При органических демиелинизирующих поражениях спинного мозга (боковом амиотрофическом склерозе, рассеянном склерозе) образуются очаги нейродегенерации, которые запускают процесс нарушения ликвородинамики, накопления интерстициальной жидкости. Отек также возможен при поперечном миелите, других воспалительных спинальных болезнях.

- Сосудистые нарушения. Расстройства спинномозгового кровообращения, которые способны вызывать отек-набухание нервной ткани, возможны при врожденных сосудистых мальформациях или приобретенных поражениях сосудистой системы спинного мозга. Реже состояние формируется как ятрогенное осложнение — после лечебных блокад, спинальной анестезии, аортографии.

Патогенез

В механизме развития отека участвует несколько факторов: травматический, циркуляторный, сосудистый, тканевой. Наблюдается повреждение тканевых элементов, накопление провоспалительных медиаторов, нарушение проницаемости сосудов, что сопровождается избыточной фильтрацией жидкости в интерстициальное пространство. При этом спинной мозг увеличивается в объеме, а поскольку он ограничен пространством спинномозгового канала, возникают явления компрессии.

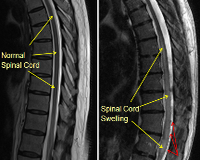

Посттравматический отек вызывает ишемию спинного мозга, которая становится причиной поражения миелиновых оболочек нервов. В последующем формируется специфический глиоз — замещение погибших нейронов клетками нейроглии, что сопровождается нарушением спинномозговых функций. Эти изменения видны на МРТ в виде миомаляции: в первые полгода состояние может быть частично обратимо, затем закрепляется стойкий неврологический дефицит.

Симптомы

Клиническая картина обусловлена основным заболеванием. При перенесенной ПСМТ ведущим симптомом является боль в спине, которая сосредоточена в месте приложения механической силы, распространяется на другие отделы позвоночника. Соответственно уровню повреждения развиваются вялые параличи дистальных отделов ног или всех нижних конечностей, дополняемые парезами мышц брюшного пресса, спины, грудной клетки.

При локализации поражения на уровне верхнешейного отдела спинного мозга наблюдается тетраплегия по центральному типу с утратой чувствительности, которая дополняется вялым параличом шейных мышц. Если травма произошла в нижнешейном отделе, определяются признаки поражения плечевого сплетения, одно- или двусторонний синдром Горнера, различное положение рук (опущены, сложены на груди, запрокинуты).

Отек спинного мозга неуклонно нарастает, уже спустя несколько часов патологический процесс захватывает значительное число сегментов. Постепенно усугубляется неврологическая симптоматика: появляются восходящие параличи, которые распространяются от нижних к верхним конечностям, туловищу, мышцам шеи и головы. Может возникать судорожный синдром.

Осложнения

Отек спинного мозга — грозное состояние, которое без лечения может быстро распространиться на вышележащие сегменты, достигая церебрального уровня. При вовлечении в процесс продолговатого мозга у пациента нарушаются витальные функции: дыхательная (дыхание Биота), сердечно-сосудистая деятельность (замедление пульса, гипотония). Наблюдается отсутствие сухожильных и периостальных рефлексов, расширение зрачков, неподвижность глазных яблок.

При ПСМТ спинальный отек нередко осложняется спинальным шоком, который характеризуется перераздражением органа или лишением супраспинальных влияний со стороны церебральных структур. У больных выявляются атонический паралич, отсутствие всех типов рефлексов и чувствительности ниже уровня травмы. Также отмечаются расстройства функций тазовых органов, быстро нарастающие трофические нарушения.

Вероятность смертельного исхода составляет до 25%. При успешном купировании неотложного осложнения могут появляться на этапе восстановления неврологических функций. Из-за необратимых повреждений нейронов в резидуальном периоде сохраняется дефицит моторных функций ниже поврежденного уровня, полное или диссоциативное расстройство чувствительности. Часть больных после перенесенного заболевания получают инвалидность.

Диагностика

Обследование начинается со стандартного осмотра врачом-неврологом. У пациента выявляются парезы и параличи, разнообразные нарушения чувствительности, арефлексия и другие симптомы цереброспинального поражения. На травму указывает локальная болезненность, признаки перелома позвонков, характерный анамнез. Для подтверждения диагноза применяются инструментальные и лабораторные методы:

- МРТ спинного мозга. Исследование считается наиболее информативным для изучения структуры органа, обнаружения локальных поражений нервной ткани, симптомов основного заболевания, вызвавшего отек. При отсутствии возможности проведения МРТ выполняется КТ спинного мозга.

- Рентгенография позвоночника. При травме спины и физикальных признаках повреждения позвонков исследование необходимо для визуализации места перелома, его характера. Более точную информацию о травме дает КТ позвоночного столба.

- ЭНМГ. Электронейромиография назначается после купирования острого состояния для оценки функции нервно-мышечной передачи, контроля динамики восстановления.

- Анализы крови. Общеклинические и биохимические исследования необходимы для определения водно-электролитного баланса, выяснения общего состояния больного, обнаружения сопутствующих проблем или осложнений.

Лечение отека спинного мозга

Консервативная терапия

Медикаментозное лечение проводится по общим принципам неотложной помощи в неврологии. Терапия направлена на снижение количества жидкости в интерстиции, за счет чего удается уменьшить компрессию органа, предупредить необратимые органические изменения. В лечении отека используется несколько групп препаратов:

- Дегидратанты. С этой целью назначаются препараты из категории осмотических диуретиков, которые дополняются салуретиками. Для потенцирования действия мочегонных средств пациентам вводится гипертонический раствор глюкозы, раствор магния сульфата.

- Аминокислоты. Доказана роль L-лизина эсцината в патогенетической терапии отечных явлений. Этот препарат нормализует сосудисто-тканевую проницаемость, оказывает противоотечный эффект, повышает тонус сосудов. Лекарство эффективно на протяжении первых дней заболевания.

- Нейрометаболиты. Для улучшения энергетических и других биохимических реакций в ткани спинного мозга применяются средства из группы антигипоксантов, ноотропов. Они рекомендованы с острого периода отека до периода восстановления.

- Глюкокортикостероиды. Эффективность гормональных препаратов обусловлена их способностью стабилизировать клеточные мембраны, укреплять сосудистую стенку. Препараты усиливают эффект диуретиков и лизина.

При тяжелом состоянии, поражении мышц диафрагмы и шеи, угрозе развития дыхательной недостаточности необходим экстренный перевод пациента на ИВЛ. В качестве симптоматического лечения при отдельных состояниях, сопровождающихся отеком спинного мозга, назначаются антиконвульсанты, обезболивающие средства, противовоспалительные препараты. При проникающих травмах для предупреждения инфекционных осложнений показана антибиотикотерапия.

Хирургическое лечение

При травматическом или опухолевом генезе отека больному необходима квалифицированная помощь нейрохирургов. Тип и объем операции подбирается индивидуально: фиксация переломов позвонков пластинами или винтами, установка люмбального дренажа, иссечение новообразования и т. д. При сдавлении спинного мозга хирургическое вмешательство проводится в максимально ранние сроки, чтобы не допустить необратимых изменений.

Прогноз и профилактика

Отек спинного мозга имеет неблагоприятное течение, риск летального исхода в первые часы заболевания, а также высокую вероятность развития инвалидности в восстановительном периоде. Своевременное начало лечения значительно повышает шансы на восстановление неврологического дефицита. Профилактика состояния заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении опухолевых, нейродегенеративных, сосудистых заболеваний.

Источник