Прямая кишка

Прямая кишка располагается в полости малого таза, начинаясь на уровне 3–го крестцового позвонка и заканчиваясь анальным отверстием в области промежности. Длина прямой кишки примерно 14–18 см, диаметр — от 4 см в начале до 7,5 см в самой широкой части, находящейся в середине прямой кишки, толщина стенки — 2,4–8 мм. Своё название прямая кишка получила из-за того, что не имеет изгибов. Верхняя, более широкая часть прямой кишки, проходящая в области крестца называется ампулой прямой кишки (лат. ampulla recti), нижняя, узкая — заднепроходным каналом (лат. canalis analis).

Функциональное назначение прямой кишки — накопление и выведение кала. Прямая кишка, активно участвуя в эвакуации кишечного содержимого, выполняет одновременно и резервуарную функцию.

|

| Прямая кишка. Вид с поворотом 45 град. |

Длина анального канала 3-5 см. Анальный канал связан с расположенными рядом органами. По передней стенке он связан с мышечными и фиброзными образованиями перепончатой части и луковицы мочеиспускательного канала, вершиной предстательной железы, фасцией мочеполовой диафрагмы или влагалищем.

Внутренний сфинктер заднего прохода – следующий слой стенки анального канала представляет собой утолщение циркулярного гладкомышечного покрова прямой кишки и является его продолжением. Он заканчивается закругленным краем на 6-8 мм выше уровня наружного отверстия заднего прохода и на 8-12 мм ниже уровня заднепроходных клапанов. Толщина этого сфинктера варьирует от 0,5 до 0,8 и даже 1,2 см, длина – от 3 до 3,6 см.

Наружный сфинктер заднего прохода располагается снаружи, окружая внутренний сфинктер. Он состоит из поперечно-полосатой мускулатуры. Он распространяется ниже внутреннего, фиксируясь к коже заднепроходного отверстия.

Составной частью запирательного аппарата прямой кишки являются мышцы диафрагмы таза, в первую очередь, мышцы, поднимающие задний проход, и пуборектальная мышца. Удерживание кишечного содержимого обеспечивают все многочисленные компоненты, координирующие работу запирательного аппарата прямой кишки, в состав которого входят не только мышечный компонент, но и сенсорная и моторная деятельность заднепроходного канала и кожи перианальной области, прямой и сигмовидной кишок (Парфенов А.И. и др., из этой же работы взят верхний рисунок).

Источник

Болезни прямой кишки

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Болезни прямой кишки характеризуются типичными симптомами, развивающийся при развитии патологических процессов в ней и анального канала. В практике хирурга болезни прямой кишки встречаются часто, но заболевание может быть вызвано не только ректальной патологией, которой занимаются хирурги и проктологи, но и онкопроцессами, урологической и гинекологической патологией.

Проявляются болезни прямой кишки полиморфно, но основные симптомы довольно четкие: боли заднем проходе, часто иррадиирующие в крестец и копчик, промежность, бедро, в той или иной мере нарушение акта дефекации и боли при нем; зуд; могут быть выделения, кровотечения.

Как распознать болезни прямой кишки?

Методов диагностики довольно много, уточнённую диагностику проводит, проктолог, но хирург должен направлять к узкому специалисту полностью обследованного пациента. В большинстве случаев необходимости в направлении к проктологу нет, кроме показаний к оперативному лечению. Основным методом диагностики, которое позволит выявить болезни прямой кишки является ректальное: осмотр, пальцевое исследование, аносколия с помощью ректального зеркала, ректороманоскопия, фиброколоноскопия. Обязательно провести анализ кала: копроскопия, анализ кала на яйца глистов, скрытую кровь, дисбактериоз, при наличии выделений — цитология и анализ микрофлоры. При сомнении в первичности патологии или ее связи с другими органами малого таза, необходима консультация гинеколога и уролога.

Ректальное исследование позволяет выявить функциональное состояние мышц заднего прохода, патологические изменения тканей анального канала (трещины, свищи, геморрой, гипертрофию анальных сосочков, фиброзные полипы, доброкачественные и злокачественные опухоли, посттравматические рубцовые изменения, инородные тела, сужение кишечника), кистозные и опухолевидные образования, воспалительные инфильтраты в параректальной клетчатке, изменение предстательной железы и семенных пузырьков у мужчин (аденома, рак, простатит) и гениталий у женщин, брюшины, дуглас-пространства.

Диагностическую процедуру начинают с осмотра заднего прохода: кожи, положение анального отверстия (его смещение свидетельствует о наличии болезни прямой кишки в параректальной клетчатке: парапроктит, натечник, опухоль, рубцовое смещение при хроническом проктите), запирательного механизма (в покое и при натуживании), наличие видимых изменений — пороков развития (выпадение, стеноз), травматических повреждений, трещин, геморроя, свищей, полипов, рубцовых изменений, гипертрофии сосочков и др.

Пальцевое исследование проводят постепенно в положении больного на боку, на спине, а лучше в коленно-локтевом положении. Сначала исследуют тонус, растяжимость, эластичность наружного сфинктера заднего прохода, слизистую, наличие и степень болезненности при проведении процедуры. Затем палец продвигают в саму ампулу, определяя состояние ее просвета (расширение, сужение, наличие инородных тел), осторожно пальпируют и оценивают стенки (эластичные и мягкие в норме; пастозные, наличие выбуханий, уплотнений, рубцовых деформаций), состояние простаты у мужчин, прямокишечно-влагалищной стенки и шейки матки у женщин; определяют состояние параректальной клетчатки, примыкающей стенки дуглас-пространства, внутренней поверхности крестца и копчика. После извлечения пальца осматривают перчатку ни наличие выделений: обычное каловое, измененный кал, слизистое, кровянистое, гнойное, ихорозное отделяемое. Для изучения верхнеректального отдела и пельвиоректальной клетчатки применяют бимануальное исследование.

Выявить болезни прямой кишки и патологию анальной зоны помогает проведение аноскопии ректальным зеркалом. Углубленные результаты даёт ректороманоскопия и колоноскопия (выявление рака, полипоза, неспецифического язвенного колита, исследование глубоких свищей и другой патологии). Для этого пациент должен быть направлен подготовленным (касторовое масло 30 г накануне; клизмы вечером и утром до чистой воды) к специалисту-эндоскописту.

Источник

Рак прямой кишки

Рак прямой кишки – что это такое?

Это злокачественное онкологическое заболевание происходит из эпителия прямой кишки. Этой опухоли присущи характерные черты любого злокачественного образования – быстрый рост, прорастание в соседние ткани, метастазирование.

Подвержены болезни мужчины и женщины в равной степени. Рост числа заболевших отмечается с 45 лет, а пик заболеваемости приходится на 75-летних.

О заболевании

Слизистая оболочки конечного участка толстой кишки покрыта цилиндрическим эпителием с большим количеством желез. Их клетки продуцируют слизь. Под влиянием факторов риска появляются патологические клетки с бесконтрольным делением и утратой механизма апоптоза – запрограммированной гибели. Постепенно из них формируется опухоль прямой кишки.

Предположительно установлены причины рака прямой кишки:

- Неправильное питание.

Преобладание в рационе мясной пищи, животных жиров с одновременным дефицитом растительной клетчатки ухудшает прохождение кала, способствует запорам и развитию колоректальных опухолей. - Роль наследственности — замечена при возникновении некоторых форм новообразований.

- Предраковые патологии — полипы, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

- Иммунодефицитные состояния, карцинома половых органов или молочной железы у женщин.

Виды рака прямой кишки

Тип опухоли определяется ее локализацией:

- Аноректальное расположение характерно для 5-8% случаев.

- Ампулярное встречается чаще других, до 80%. Это патология в самой широкой части кишки.

- Надампулярная локализация до 12% больных.

Характер роста опухоли может быть:

- экзофитный – растет в просвет кишечника;

- эндофитный – прорастает толщу стенки, инфильтрирует ее, может охватывать циркулярно;

- смешанный рост.

По гистологической картине новообразование бывает:

- железистый рак (аденокарцинома);

- солидный;

- перстневидно-клеточный;

- скирр;

- плоскоклеточный.

Симптомы рака прямой кишки, первые признаки

Обсуждение проблем прямой кишки для многих людей является чем-то постыдным. Поэтому первые признаки патологии часто остаются без должного внимания. Начальные симптомы рака прямой кишки – изменения характера стула. Появляется частая смена запора и диареи, меняется форма кала. Он становится значительно тоньше, чем раньше. Беспокоят чувство неполной дефекации, неприятные ощущения, повышенное образование газов.

Развитие опухолевого процесса вызывает отдаленные признаки рака прямой кишки:

- слизь и кровь в кале;

- гнойные выделения;

- чувство переполненного кишечника;

- вздутие живота;

- боль в области прямой кишки;

- хроническая усталость, утомляемость;

- анемия;

- потеря веса.

На начальных стадиях проявления болезни может не быть. При выявлении анемии неизвестного происхождения стоит искать причину скрытого кровотечения. Возможно, это рак.

Поздние стадии характеризуются поражением других органов:

- прорастание в соседние органы, образование межорганных свищей;

- гнойно-воспалительные процессы – парапроктит, флегмона малого таза;

- перфорация опухоли надампулярной локализации с развитием перитонита;

- кровотечение.

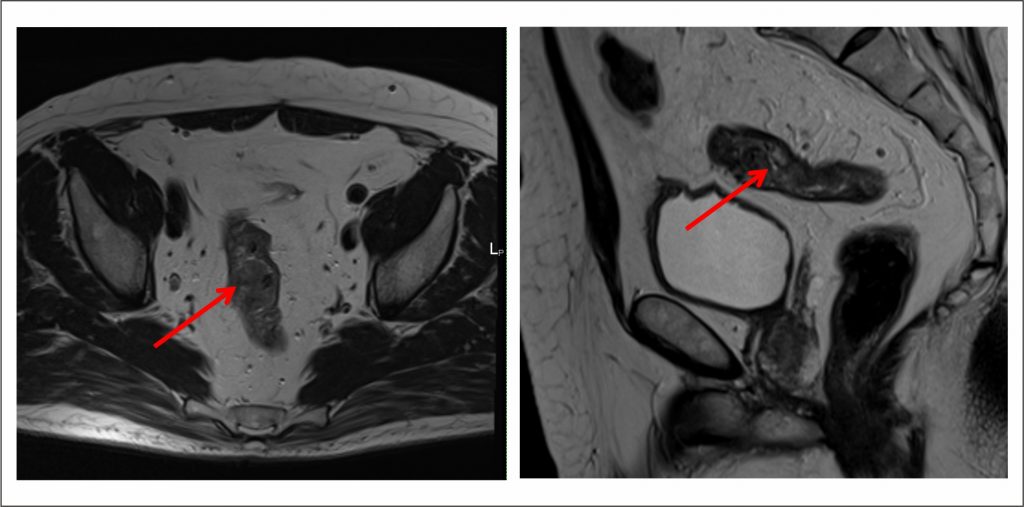

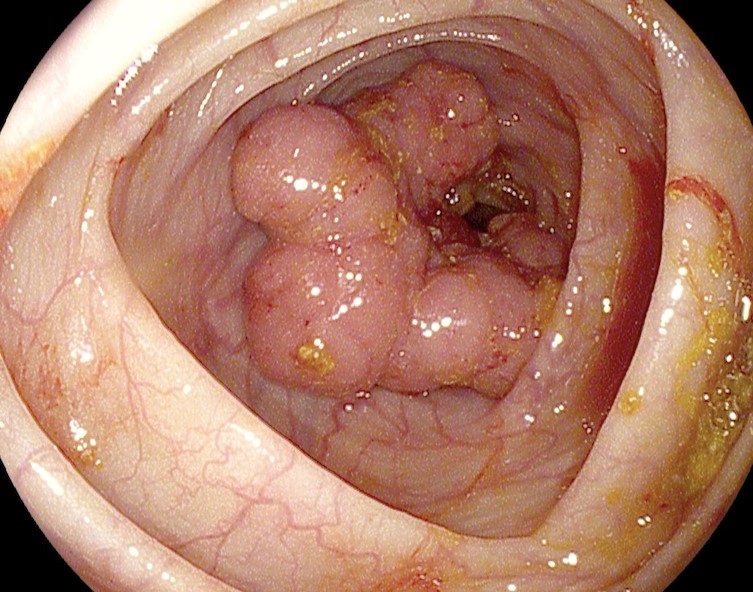

Как выглядит рак прямой кишки – фото

На фото рака прямой кишки можно заметить, что он значительно сужает просвет кишечника. Это является причиной запоров, переполненного живота, метеоризма.

На этом фото карцинома растет инфильтративно, охватывая стенку.

Диагностика

После обращения к врачу, определяют симптомы, которые беспокоят пациента и позволяют предположить болезнь ректального отдела.

Стадии рака прямой кишки

Течение ракового процесса при отсутствии должного лечения прогрессирует. Стадия определяется по степени поражения самого кишечника, прорастанием ее через стенку, наличием метастазов в лимфоузлах, отдаленных поражениях других органов.

В связи с этим опухоли делят на 4 стадии. Такое распределение универсально для любых злокачественных опухолей.

1 стадия – опухоль небольших размеров, растет на слизистом слое, не поражает соседние органы и лимфоузлы.

2 стадия делится на А и Б. 2А – это поражение от трети до половины окружности кишечной трубки, но растет строго в стенке или просвете, метастазов нет. 2Б – размер очага такой же, но есть метастазы в околокишечных лимфоузлах.

3А – опухоль занимает более половины окружности кишки, прорастает через все слои и околокишечную клетчатку. Могут быть единичные метастазы в ближайших лимфоузлах.

3Б – любой размер опухоли, метастазы в отдаленных лимфоузлах, принимающих лимфу от ректальной области.

4 стадия – метастазы распространяются по внутренним органам и отдаленным лимфатическим узлам. Размер первичной опухоли может быть любой.

Методы лечения рака прямой кишки

Небольшой размер опухоли и ее прорастание только через слизистый и подслизистый слой прямой кишки, не затрагивая мышечный и серозный, позволяет выполнить хирургическое удаление самой опухоли. Иногда возможно проведение операции через кишку с помощью колоноскопа.

Если она проросла в мышечный слой, то показана резекция прямой кишки или экстирпация (полное удаление органа). Также удаляется параректальная клетчатка и лимфоузлы, в которых в 20% случаев уже обнаруживаются метастазы. Для проведения операции используют два доступа – лапаротомия (рассечение брюшной стенки) и лапароскопия (операция с помощью видеооборудования через несколько проколов на животе).

Тип операции выбирается исходя из локализации опухоли. Высокое расположение позволяет провести удаление новообразования и временно вывести конец кишки на брюшную стенку – сформировать колостому для дефекации. Такая манипуляция нужна, если пока сшить между собой концы кишки невозможно. Вторым этапом через некоторое время восстанавливают целостность кишечника.

При низком расположении опухолевого процесса, если ниже ее не осталось здоровых тканей, проводят удаление пораженного участка и анального отверстия, накладывают колостому на брюшную стенку.

Прогноз выживаемости

После проведения радикальной операции выживаемость в течение 5 лет колеблется в пределах 34-68%. На исход лечения влияет стадия, на которой была диагностировна опухоль, состояние самого пациента, его возраст, сопутствующие заболевания.

В зависимости от стадии опухолевого процесса, пятилетняя выживаемость определена следующими цифрами:

- 1 стадия – до 77%;

- 2 стадия – до 73%;

- 3 а стадия – 46%;

- 3 б стадия – 43%.

4 стадия не рассматривается в данной статистике. Радикальные операции зачастую провести невозможно, т.к. метастазы опухоли диссеминрованы по всему организму. Летальный исход зависит от общего состояния больного.

Противопоказания

Операция противопоказана при следующих условиях:

- тяжелые хронические заболевания пациента – артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, когда невозможно дать наркоз;

- преклонный возраст пациента;

- запущенные стадии рака.

При распространенном процессе с метастазированием во многие органы применяют паллиативные резекции, направленные на облегчение состояния больного. Симптоматические операции – наложение обходных анастомозов, чтобы разгрузить кишечник и избежать осложнений на последних стадиях рака.

Лечение до и после операции

Химиотерапия и лучевая терапия показаны для больных с опухолями 2 и выше стадиями.

Если до операции были выявлены метастазы в нескольких лимфоузлах, а опухоль проросла мышечный слой, то на этапе подготовки к операции проводят лучевую терапию коротким курсом в течение 5 дней. Это позволяет уничтожить ранние метастазы, уменьшить размер самого образования.

Лечение рака прямой кишки после хирургического вмешательства проводится после получения патоморфологических данных об удаленных тканях. Решается вопрос о проведении облучения или его сочетании с химиотерапией. Лучевая терапия после операции уничтожает оставшиеся клетки в зоне первичной опухоли и предупреждает ее рецидив. У неоперабельных больных она облегчает состояние.

Чувствительность к химиотерапии выявляется у 30% больных. Ее назначают с лечебной целью для уничтожения метастазов.

Также химиотерапию проводят адьювантно – для предупреждения распространения карциномы, если выявлялось поражение нескольких лимфоузлов. Этот способ терапии улучшает качество и продолжительность жизни пациентов с метастазами. Применяют препараты платины, 5-фторурацил, лейковарин, фолинат кальция. Лекарства вводятся внутривенно капельно, курсами по несколько дней. Также применяют химиотерапию в сочетании с лучевой до проведения операции при местнораспространенной форме рака. Такое комбинированное лечение проводят в течение 1-1,5 месяца, а после окончания облучения через 6 месяцев выполняют операцию.

Источник