Витамин-Д-зависимый рахит 2А типа

ВДЗР 2А типа — это редкое наследственное заболевание, обусловленное резистентностью (т.е. нечувствительностью) тканей организма к витамину Д. В результате дефектов гена рецептора витамина Д (ген VDR) нарушается ответ организма на действие витамина Д, несмотря на то, что он может быть нормальный в крови или даже повышенным. Из-за снижения или полного отсутствия чувствительности к витамину Д, нарушается всасывание кальция и фосфора в кишечника, что приводит к низкому кальцию и фосфора в организме и, соответственно, к развитию рахита. Как правило, данная наследственная форма рахита является наиболее тяжелой по клинической картине среди остальных форм.

Синонимичные названия диагноза: Витамин Д-зависимый рахит 2А типа (ВДЗР-2A); Рахит с или без алопеции; Наследственный витамин-Д-резистентный рахит (ВДРР); Генерализованная резистентность к 1,25-дигидроксивитамину Д; Псевдовитамин D-дефицитный рахит 2А типа (ПВДРР 2A); Гипокальциемический витамин Д- резистентный рахит; Синдром рахита- алопеции.

Мутация гена: VDR

Тип наследования: аутосомно-рецессивный. Риск рождения больного ребенка от родителей — носителей дефектного гена- составляет 25%.

Эпидемиология: относятся к редким наследственным заболеваниям. К настоящему времени точных данных о частоте заболевания нет.

Клинические проявления

Клиническая картина заболевания имеет различную степень тяжести.

Наиболее тяжелые формы заболевания манифестируют с первых месяцев жизни и могут иметь алопецию, более легкие — на 1-2 году жизни.

Основные клинические признаки:

- выраженная гипотония мышц (до полной потери физической активности);

- затруднение дыхания по причине нарушения экскурсии грудной клетки на фоне гипотонии;

- рахитические деформации скелета различной степени выраженности (развернутая нижняя апертура грудной клетки, рахитические утолщения в области хрящевой и костной частей ребер по типу «четок», в области лучезапястных суставов по типу «браслеток», гипертрофия лобных и теменных бугров; О-образные деформации ног);

- судорожный синдром (тонические подергивания мышц конечностей, ларингоспазм, бронхообструкция, эпилептические пароксизмы);

- возможно наличие алопеции (тотольная или очаговая) или папулезная сыпь;

- при взятии ребенка на руки или пеленании отмечается плач ребенка на фоне болевого синдрома;

- диарея на фоне синдрома мальабсорбции;

- значительное отставание в физическом развитии;

- возможно, снижение слуха (нейросенсорная тугоухость);

- задержка прорезывания зубов или их раннее выпадение;

- переломы трубчатых костей.

Лабораторно-инструментальная диагностика:

- в крови:

- низкий уровень кальция общего и кальция ионизированного

- низкий уровень фосфора неорганического

- высокий уровень щелочной фосфатазы

- резко повышенный уровень паратгормона

- нормальный или высокий уровень 1,25(OH)2D

При тяжелых формах заболевания уровень кальция крови резко снижен (Са ионизированный менее 0,5 ммоль/л). При нарушении дыхания отмечается ацидоз.

- моче:

- возможно, наличие аминоацидурии, гиперфосфатурии.

- рентгенологическое исследование костей верхних или нижних конечностей: разряжение структуры метафизов, при этом они имеют бокаловидную форму, при тяжелом течении заболевания — «изъеденность» контуров метафизов. На рентгенограммах имеется деформация ребер и рахитические «четки».

- молекулярно-генетическая диагностика: анализ гена VDR на наличие мутаций

Лечение

При тяжелой форме может потребоваться постоянная инфузия растворов кальция в высоких дозах. Данная терапия может проводиться в течение нескольких месяцев.

При более благоприятном течении заболевания назначаются высокие дозы кальцитриола (только активные формы витамина Д!) и препаратов кальция (per os), в последующем, возможен перевод пациентов на терапию высокими дозами альфакальцидола.

Важно знать, что при данной форме рахита возможно наступление спонтанной ремиссии заболевания, на фоне которой терапия может быть полностью отменена.

При данной форме рахита назначение препаратов нативного витамина Д (холекальциферола) является неэффективным.

Прогноз

Чаще прогноз благоприятный, на фоне адекватно проводимой терапии клинические проявления рахита редуцируются кроме алопеции. Возможно наступление полной ремиссии заболевания в препубертатном периоде или более взрослом возрасте.

Прогноз при тяжелых формах относительно благоприятный на фоне проводимой терапии. Смертельный исход заболевания обусловлен некупируемой гипокальциемией, которая может быть причиной нарушения сердечной деятельности, а также развитием сепсиса, как осложнения постоянно функционирующего центрального венозного катетера.

Источник

Неклассические рахиты у детей: витамин D-зависимый и витамин D-резистентный

Рассматривается витамин D-зависимый и витамин D-резистентный рахиты у детей. Представлены современные принципы подхода к их диагностике и лечению болезни у пациентов педиатрического возраста.

Vitamin D-dependent and vitamin D-resistant forms of rickets are covered in the lecture. Contemporary principles of approach to their diagnostics and management in pediatric patients are considered.

Помимо классической формы рахита (витамин D-дефицитного или нутритивного), в доступной отечественной и зарубежной литературе рассматриваются рахит недоношенных детей (так называемая «остеопения недоношенных детей» или «метаболическая болезнь костей недоношенных детей»), а также витамин D-зависимая и витамин D-резистентная формы рахита [1–9]. Последние в меньшей мере знакомы большинству педиатров, а за последние годы представления о них претерпели некоторые изменения [10–12]. В этой связи ниже будут представлены обновленные сведения о двух неклассических формах рахита — упомянутых выше витамин D-зависимом и витамин D-резистентном рахитах.

Витамин D-зависимый рахит

Его синонимом является «псевдовитамин D-дефицитный рахит». Это заболевание, которое было описано в 1961 г., следует отличать от витамин D-дефицитного рахита.

Это не весь текст статьи. Статья входит в раздел Premium и доступна только

зарегистрированным пользователям.

Источник

Для витамин d резистентного рахита характерен тип наследования

На рисунке представлены три ребенка с одним и тем же заболеванием -витамин Д-резистентный рахит (ВДРР). Дети разного возраста и степень тяжести скелетныхдеформацийу них различна. Эти скелетные изменения появились не сразу, потребовалось время. При рождении дети ничем не отличались от здоровых новорожденных. Скелетные деформации появившиеся и усугубившиеся в процессе постнатальной жизни могли свидетельствовать лишь о том, что ВДРР имеет прогредиентный характер течения.

Если обратиться к литературе, то можно узнать, что в большинстве случаев симптомы болезни обнаруживаются у детей на 2-м году жизни, несмотря (!) на общепринятую профилактику рахита витамином D. Как правило, деформации нижних конечностей по времени совпадают с попыткой ребенка начать самостоятельно ходить. В ряде случаев (но значительно реже) манифестация патологического процесса наступает позже — в возрасте 5-6 лет (поздняя форма).

Основные жалобы ребенка сводятся к болям в ногах при ходьбе. При ранней манифестации заболевания наблюдаются симптомы, свойственные для хорошо известного витамин D-дефицитного рахита: позднее закрытие большого родничка, появление типичных «браслеток», «четок» и мышечной гипотонии. Сомнения в правильности диагноза наступают тогда, когда лечение общепринятыми дозами витамина D, оказывается неэффективным.

По мере роста ребенка не только увеличивается количество костных изменений, но и нарастает степень их тяжести (варусные деформации нижних конечностей — coxa vara, genu vara) и происходит вовлечение в патологический процесс коленных и голеностопных суставов. Походка таких детей становится неуверенной и напоминает «утиную», что и является основной причиной инвалидизации.

Помимо визуально обнаруживаемых изменений, которые сразу же отмечаются врачом, рентгенологические исследования позволяют выявлять наибольшие изменения скелета в зонах энхондрального обезыствления, а также изменения костей черепа, грудной клетки, позвоночника, костей таза и др.. Гистологическое изучение биоптатов костной ткани обнаруживает грубые изменения ее структуры: неравномерная трабекулярность с полостями резорбции, гиперплазия и гипертрофия хрящевых клеток, уменьшение остеоцитов и участки остеопластического и пазушного рассасывания.

Получаемая в процессе специального обследования информация убеждает в том, что эти грубые морфологические изменения не свойственны витамин D-дефицитному рахиту, а свидетельствуют о наличии у ребенка витамин Д-резистентного рахита (ВДРР). Убедительным аргументом в пользу этого диагноза служит и родословная ребенка с доминантным, сцепленным с Х-хромосомой типом наследования.

Известно, что ген витамин Д-резистентного рахита (ВДРР) (HYP-ген) локализован на хромосоме Хр22 и в нем существует несколько мутантных локусов, что и объясняет клинико-генетический полиморфизм этого заболевания.

В диагностике витамин Д-резистентного рахита (ВДРР) главным аргументом является характер метаболических расстройств. Среди патогенетических механизмов возникновения болезни выделяют: первичный дефект реабсорбции фосфатов в почечных канальцах, вторичное нарушение процессов активации витамина D и сочетанный дефект реабсорбции кальция и фосфора в кишечнике. Действительно, при экскреторной урографии у детей с витамин Д-резистентным рахитом (ВДРР) нередко обнаруживают пиелоэктазию на почве обструкции прилоханочных отделов мочеточников и др. аномалии почек.

Согласно современным представлениям HYP-ген регулирует синтез фосфатного транспортного белка в эпителии проксимальных извитых канальцев почек. Молекулярная структура этого белка определяется геном, картированным на хромосоме 5. Нарушения активного транспорта неорганических фосфатов в почечных канальцах создают их постоянный дефицит, что и приводит к формированию рахитоподобных заболеваний скелета. Секреция паратиреоидного гормона (ПТГ) при витамин Д-резистентном рахите (ВДРР) обычно оказывается неизмененной.

(А) — Ребенок 8 лет. Варусные деформации нижних конечностей.

(Б) — Ребенок 9 лет. Деформации скелета.

(В) — Ребенок 10 лет. Грубые деформации скелета.

Изменения костной системы при витамин Д-резистентном рахите (ВДРР):

1. Изменения костей черепа (ассиметрия, теменные и лобные бугры, изменения лицевого черепа).

2. Изменения грудной клетки (деформации, ассиметрия и др.).

3. Деформация костей конечностей:

— верхних,

— нижних,

— плосковальгусные стопы.

4. Изменения позвоночника:

— лордоз,

— кифоз.

5. Изменения костей таза (уменьшение переднезадних размеров, плоский «рахитический» таз и др.).

6. Зубной кариес.

7. Патологические переломы.

8. Рентгенологические изменения костей нижних конечностей:

— варусные деформации,

— вальгусно-саблевидные деформации, в том числе варусно-вальгусного типа,

— нечеткость зон препараторного роста,

— ширина рахитической зоны 1 см и более,

— остеопороз.

(А) — повышенное скопление радиоиндикатора Тс-99 в эпифизарных отделах костей голеней и бедер.

(Б) -повышенное накопление радиоиндикатора Тс-99 в эпифизах, метафизах и прилегающих отделах диафизов локтевой и лучевой костей.

К характерным биохимическим признакам витамин Д-резистентного рахита (ВДРР) относят (П. В. Новиков):

• гипофосфатемию, когда уровень неорганических фосфатов в сыворотке крови находится в пределах 0,5-0,7 ммоль/л (при норме 1,0-1,6 ммоль/л).

• гиперфосфатурию, при которой экскреция фосфатов с мочой достигает более 20 ммоль/сутки,

• высокий почечнный клиренс фосфатов (30-60 мл/мин/1,73 кв. м при норме 6,0-14 мл/мин./1,73 кв. м),

• нормальный уровень кальция в сыворотке крови,

• повышенная активность щелочной фосфатазы в 1,5-2 раза,

• нормальный уровень паратгормона в крови,

• сниженный плазматический уровень 1,25 дигидроксивитамина D3.

(А) — Рентгенограмма костей голени у ребенка 6 лет. Варусная деформация длинных трубчатых костей, бокаловидные деформации и заостренность концевых отделов, разрыхленность зон препараторного роста, остеопороз.

(Б) — Рентгенограмма костей голени ребенка 9 лет. Варусная деформация, выраженный остеопороз. Патологические поперечные переломы сдвух сторон, грубая трабекулярная перестройка.

(В) — Рентгенограмма костей предплечья и кистей рук. Бокаловидные деформации, заостренность эпиметафизарных отделов, расширение и разрыхленность зон препараторного роста, остеопороз.

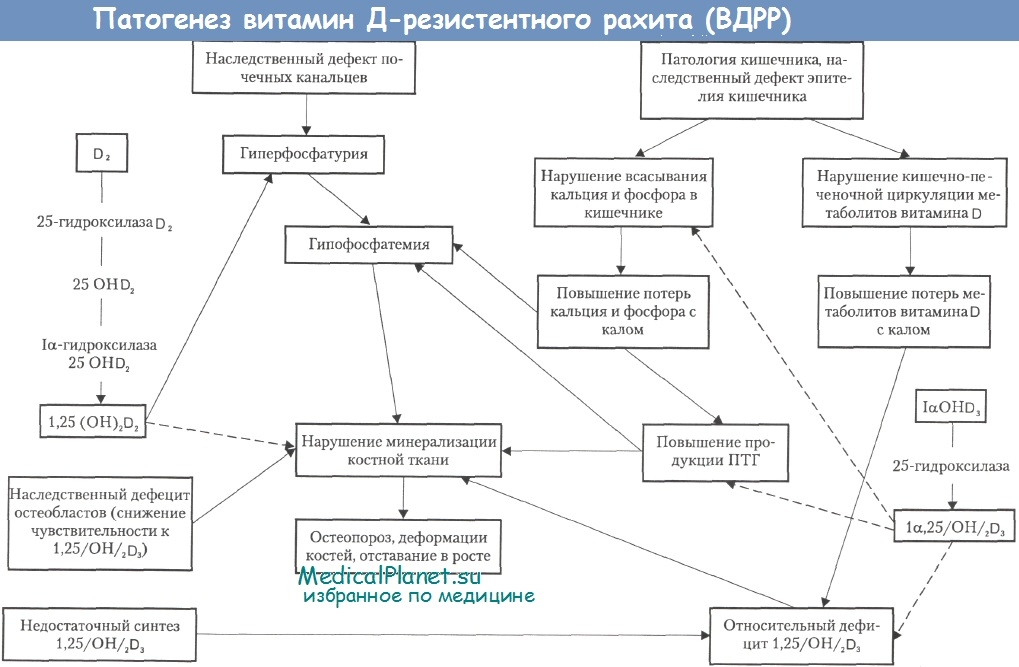

Гипотеза механизмов патогенеза при витамин Д-резистентном рахите (ВДРР) представлена насхеме. Степень тяжести скелетных аномалий у детей с ВДРР может объясняться не только прогредиентностью патологического процесса, но и клиническим полиморфизмом этого заболевания. В зависимости от сроков манифестации, клинико-биохимических особенностей, ответной реакции на витамин D выделяют 4 клинико-биохимических варианта болезни:

• Первый вариант витамин Д-резистентного рахита (ВДРР): ранняя манифестация, незначительность костных деформаций, не приводящих к инвалидности, и эффективность лечения витамином D (85000-100000 ME — максимальная доза).

• Второй вариант витамин Д-резистентного рахита (ВДРР): более поздняя манифестация (второй год жизни), выраженные изменения скелета, резистентность к высоким дозам витамина D (150000-200000 ME максимальная доза). При этом варианте обнаруживается преимущественный дефект почечных канальцев (снижение реабсорбции фосфора) и потери фосфатов с мочой.

• Третий вариант ВДРР: поздняя манифестация (после 6 лет), тяжесть скелетных нарушений, выраженная резистентность к витамину D (200 000-300 000 ME- максимальная суточная доза). При этом варианте преимущественно нарушено кишечное всасывание кальция и фосфора.

• Четвертый вариант витамин Д-резистентного рахита (ВДРР) : повышенная чувствительность к витамину D и склонность к гипервитаминозу D (жажда, рвота, гиперкальциурия). Назначение витамина D противопоказано (!).

Таким образом, в качестве доказательств диагноза витамин D-резистентного рахита могут служить следующие аргументы:

• необычно грубые нарушения костей нижних конечностей,

• прогредиентность течения болезни,

• отсутствие эффекта от общепринятых дозировок витамина D для лечения витамин D-дефицитного рахита,

• морфологические и рентгенологические изменения костной ткани,

• патология кишечника и почек,

• доминантный, сцепленный с Х-хромосомой тип наследования,

• характер биохимических расстройств фосфорно-кальциевого обмена,

• эффективность необычно высоких доз витамина D (исключая 4-й вариант).

Источник

➤ Adblockdetector