Для синтеза гема необходим следующий витамин

Поражение крови, обусловленное первичным нарушением синтеза гема, вызывают свинец и его соединения. Механизм токсического действия свинца на кровь характеризуется вмешательством его в порфириновый обмен, в частности в процесс синтеза гема, представляющего собой железопорфирин. Биосинтез гема осуществляется в основном в митохондриях эритробластов костного мозга и представляет собой сложный многоступенчатый ферментативный процесс. Как известно, исходным продуктом синтеза гема является глицин вместе с сукцинил КоА. Последний образуется из янтарной кислоты и коэнзима А. При взаимодействии глицина с сукцинил КоА вначале образуется а-амино-кетоадипиновая кислота.

Фактически первый этап синтеза гема — это синтез дельтааминолевулиновой кислоты (АЛК) в янтарно-глициновом цикле при участии фермента синтетазы АЛК при условии, что коферментом этой реакции служит производное витамина В6-пиридоксальфосфат. Следующая ступень синтеза — превращение АЛК в порфобилиноген под влиянием дегидратазы АЛК. Далее через промежуточные продукты синтеза уро- и копропорфирин, после воздействия на последний фермента декарбоксилазы (копрогеназы) образуется непосредственный предшественник гема протопорфирин. Превращение протопорфирина в гем осуществляется благодаря включению в его молекулу двухвалентного железа, причем катализатором этого процесса является фермент гемосинтетаза.

Угнетающее действие свинца на биосинтез гема обусловлено его ингибирующим влиянием на ферменты, катализирующие синтез гема. Сущность такого ингибирующего влияния заключается в том, что свинец блокирует функционально активные центры ферментов: сульфгидрильные (SH), карбоксильные и аминные группы. Особенно характерной является блокада SH-rpyrm ферментов, участвующих в синтезе гема, что, впрочем, свойственно всем «тиоловым» ядам, к которым принадлежит и свинец.

В результате падения активности фермента дегидратазы АЛК образуется ток АЛК, которая в повышенных количествах выделяется с мочой. Одновременно с тормозящим действием свинца на дегидратазу АЛК аналологичное воздействие оказывается и на ферменты декарбоксилазу и гемсинтетазу. Вследствие этого в эритроцитах накапливается избыток уро- и протопофирина. Причем по мере усугубления свинцовой интоксикации соотношение между количеством избыточного количества копро- и протопорфирина смещается в сторону последнего. Такое изменение первоначальной пропорции между копро- и протопорфирином, по-видимому, обусловлено двояким влиянием свинца на порфириногенез.

С одной стороны, уровень протопорфирина возрастает за счет стимулирования на первом этапе декарбоксилирования копропорфирина (фермент копрогеназа) с превращением его в протопорфирин, а с другой стороны, уровень последнего возрастает благодаря торможению процесса включения железа в протопорфириновое кольцо. По мере развития интоксикации стимулирующее влияние на декарбоксилирование копропорфирина снижается, однако дисбаланс в содержании копро- и протопорфирина в крови с преобладанием последнего сохраняется. Это объясняется усиленным выведением копропорфиринов с мочой, тогда как для протопорфирина почечный барьер непреодолим. Следовательно, в целом сдвиг соотношения копропорфирин/протопорфирин объясняется опять-таки двумя механизмами: гиперпродукцией протопорфирина с нарушением его утилизации, а также усиленным выведением копропорфирина с мочой. Помимо традиционного пути образования протопорфирина из копропорфирина, возможно его образование непосредственно из АЛК.

Особенности вмешательства свинца в обмен порфиринов определяет появление ранних признаков его воздействия на организм. Так, самыми ранними диагностическими показателями влияния свинца на систему крови служит появление в моче дельтааминолевулиновои кислоты в сочетании с копропорфиринурией, а также протопорфиринемия. Угнетение биосинтеза гема как такового приводит к дефициту гемоглобина. Поскольку при этом нарушается включение железа в молекулу протопорфирина, в эритробластах и эритроцитах появляется избыток неутилизированного железа (в виде гранул), вследствие чего они превращаются в сидеробласты и сидероциты.

Нарушение синтеза гемоглобина приводит к стимуляции красного ростка костного мозга, что сопровождается ретикулоцитозом и появлением базофильно-зернистых эритроцитов, что свидетельствует об омоложении красной крови. При этом ретикулоцитоз и базофильная пунктация эритроцитов обычно регистрируются параллельно. Существует точка зрения, согласно которой базофильная зернистость имеет протоплазматическую природу и появление ее обусловлено усилением регенераторной активности в сфере эритропоэза. По мнению И.А.Кассирского (1970), базофильная зернистость в эритробластах и эритроцитах является следствием дезинтеграции кислого коллоида, т.е. рибонуклеиновой кислоты, содержащейся в ретикулуме, что служит достоверным доказательством ее костномозгового происхождения.

Примечательно, что увеличение числа базофильно-зернистых эритроцитов не всегда сопровождается анемией так же, как и ретикулоцитоз. Поэтому оба эти симптома являются наиболее ранними признаками изменений в системе красной крови. При этом базофильная зернистость не является строго специфичной для токсического воздействия свинца, появляясь и под влиянием других ядов крови (бензол, мышьяковистый водород, оксид углерода, анилиз), а также нейротоксических веществ (сероводород, сероуглерод, бензин и т.д.), однако наиболее закономерно ее появление при поступлении в организм свинца. Все же чрезвычайная лабильность этого признака — быстрое появление и столь же быстрое исчезновение базофильно-зернистых эритроцитов даже при непрерывном контакте со свинцом отсутствие корреляции с признаками анемии снижает диагностическую ценность базофильной зернистости, если она регистрируется изолированно в отсутствие других показателей свинцовой интоксикации.

Источник

5.Биосинтез гема в организме человека:локализация,субстраты,ферменты,этапы и регуляция.Порфирин.

Строение и синтез гема

Строение и синтез гема

Гем – структура, включающая в себя порфириновое кольцо (состоящее из 4 пиррольных колец) и иона Fe 2+ . Железо связывается с порфириновым кольцом двумя координационными и двумя ковалентными связями.

Синтез гема в основном идет в предшественниках эритроцитов, в клетках печени, почек, слизистой кишечника и в остальных тканях. Первая реакция синтеза с участием δ-аминолевулинат-синтазы (греч. δ — «дельта») происходит в митохондриях. Следующая реакция при участии аминолевулинатдегидратазы (порфобилиноген-синтазы) протекает в цитозоле. Здесь из двух молекул δ‑аминолевулиновой кислоты образуется циклический порфобилиноген (монопиррол).

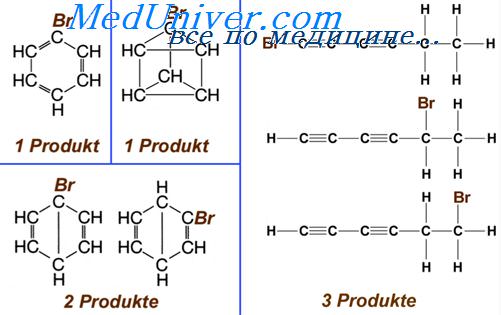

После синтеза порфобилиногена четыре его молекулы конденсируются в гидроксиметилбилан, который далее превращается в уропорфириноген типа I и уропорфириноген типа III. В синтезе обоих видов порфиринов принимает участие уропорфириноген I-синтаза, в образовании уропорфириногена III дополнительно принимает участие фермент уропорфириноген III-косинтаза.

Судьба обоих типов уропорфириногена двояка: они могут окисляться до уропорфирина (на рисунке не показано) или декарбоксилироваться до копропорфириногена соответствующего типа.

Синтез гема из порфобилиногена

Копропорфириноген III возвращается в митохондрии и окисляется в протопорфириноген IX и далее в протопорфирин IX. Последний после связывания с железом образует гем, реакцию катализирует феррохелатаза (гемсинтаза).

Скорость синтеза глобиновых цепей зависит от наличия гема, он ускоряет биосинтез «своих» белков.

Регуляция синтеза гема

Основным регуляторным ферментом синтеза гема является аминолевулинатсинтаза.

влияет на транскрипцию фермента. После взаимодействия с молекулой белка-репрессора формирует активный репрессорный комплекс, связывается с ДНК и подавляет транскрипцию, мРНК для фермента не образуется и синтез фермента прекращается.

напрямую оказывает отрицательный аллостерический эффект на фермент.

Регуляция синтеза аминолевулинатсинтазы

2. Ионы железа. Их достаточное количество оказывает положительный эффект при синтезе молекулы аминолевулинатсинтазы.

В клетке имеется железосвязывающий белок (англ. IRP, iron-responsive element-binding proteins – белок, связывающий железочувствительный элемент), который в отсутствии ионов железа обладает сродством к железочувствительному участку IRE (англ. iron-responsive element ) на матричной РНК фермента. Это связывание блокирует трансляцию мРНК в рибосоме, т.е. подавляет синтез белковой цепи. Ионы железа связываются с железосвязывающим белком, образуя с ним неактивный комплекс, и инициируют синтез фермента.

3. Положительным модулятором аминолевулинатсинтазы служит внутриклеточная гипоксия, которая в эритропоэтических тканях индуцирует синтез фермента.

4. В печени повышение активности аминолевулинатсинтазы вызывают различные соединения, усиливающие работу микросомальной системы окисления (жирорастворимые вещества, стероиды) – при этом возрастает потребление гема для образования цитохрома Р450, и снижается внутриклеточная концентрация свободного гема. В результате происходит усиление синтеза фермента.

ПОРФИРИНЫ, прир. макрогетероциклич. пигменты, содержащие в молекуле цикл порфина (ф-ла I). Формально получаются из порфина замещением атомов Н в цикле на разл. орг. радикалы. К порфиринам относят такие важные пигменты, как гемо-глобины, хлорофиллы, цитохромы и нек-рые др. ферменты (каталаза, пероксидаза). Обнаружены порфирины также в выделениях животных, оперении птиц, скорлупе яиц, раковинах моллюсков, нефтях, битумах, ископаемых орг. остатках, метеоритах.

Источник

Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты)

Комплексный анализ основных витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального гемопоэза, используемый для диагностики заболеваний крови, в том числе анемии.

Основные микронутриенты гемопоэза, дефицит микронутриентов при анемии, анализы при анемии.

Hemopoiesis, vitamins and trace elements, Micronutrients in anemia, Nutrient status in anemia.

Высокоэффективная жидкостная хроматография.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не принимать пищу в течение 8 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Гемопоэз – комплексный процесс, включающий формирование и последовательное созревание клеток трех основных гемопоэтических ростков (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). В норме у взрослого человека и ребенка функцию кроветворения выполняет красный костный мозг, сосредоточенный преимущественно в плоских костях и эпифизах трубчатых костей. Часть соединений, необходимых для гемопоэза, человеческий организм способен вырабатывать самостоятельно (АТФ, глицин, фосфолипиды). Однако значительную роль в процессе гемопоэза играют соединения, которые в естественных условиях организмом не синтезируются, – витамины и микроэлементы. Их поступление полностью зависит от качества питания.

Организации, занимающиеся разработкой рекомендаций по диетологии, периодически пересматривают и публикуют рекомендованные суточные нормы потребления витаминов и микроэлементов, рассчитанные для среднестатистического здорового человека определенной возрастной группы. Так, например, норма железа составляет 11 мг/сутки для младенца женского или мужского пола, 8 мг/сутки – для взрослого мужчины и 18 мг – для взрослой женщины, а беременные женщины должны получать не менее 27 мг железа в сутки. Дефицит или, наоборот, избыток этих соединений может оказывать негативное влияние на процесс гемопоэза.

Наибольшее клиническое значение имеет анемия, обусловленная дефицитом железа, фолиевой кислоты (витамин В9), витамина В12 (цианокобаламин) и В6 (пиридоксаль-5-фосфат). Несмотря на разную этиологию, различные формы анемии, однако, имеют схожую симптоматику в виде повышенной утомляемости, одышки и учащенного сердцебиения. По этой причине диагностика анемий и других нарушений кроветворения носит комплексный характер. Очень информативным является комплексное исследование, включающее витамины и микроэлементы, нарушение метаболизма которых может быть причиной заболевания.

Железо и витамин B6 необходимы для синтеза гема молекулы гемоглобина, а их дефицит приводит к нарушению созревания эритроцитов. Железодефицитная анемия (ЖА) – это самая частая форма анемии как среди взрослого населения, так и у детей. Причинами ЖА могут быть алиментарный дефицит железа (например, вегетарианство), кровопотеря (например, обильные менструации, частые носовые кровотечения), хроническое кровотечение пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка, геморрой), инфекционные заболевания (глистные инвазии), заболевания тонкой кишки (целиакия) и прием лекарственных средств (холестирамин, омепразол), затрудняющие всасывание железа. ЖА можно заподозрить при выявлении у пациента микроцитарной (MCV менее 80 мкм 3 ) анемии, а также некоторых других клинико-лабораторных характеристик крови: анизоцитоза (увеличение RDW) и гипохромии эритроцитов, а также тромбоцитоза.

Изолированный дефицит витамина В6 встречается достаточно редко, однако он является распространенным осложнением лечения изониазидом, циклосерином и пеницилламином. Клинико-лабораторные признаки анемии, обусловленной дефицитом витамина В6, напоминают таковые при железодефицитной анемии – характерны микроцитоз и гипохромия, – показатели обмена железа при этом, однако, в норме.

Другой причиной анемии является дефицит витаминов B12 (цианокобаламина) и B9 (фолиевой кислоты). Эти витамины необходимы для нормального синтеза ДНК и последующего деления клеток. Их дефицит приводит к развитию макроцитарной анемии (MCV более 100). Клинические и лабораторные изменения, наблюдаемые при дефиците фолиевой кислоты и витамина В12, очень похожи друг на друга, поэтому чаще эти формы анемии рассматривают вместе. Причинами дефицита В12 могут являться веганская диета, заболевания поджелудочной железы (хронический панкреатит), желудка (атрофический гастрит) и подвздошной кишки (болезнь Крона), препятствующие нормальному всасыванию этого витамина, и редко дифиллоботриоз,; причинами дефицита фолиевой кислоты — хронический алкоголизм, беременность, применение некоторых лекарственных препаратов (метотрексат, триметоприм, фенитоин). В отличие от других макроцитарных анемий, обусловленных, например, гипотиреозом, анемия, вызванная дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты, также является мегалобластической анемией – то есть в мазке крови наблюдаются гиперсегментированные нейтрофилы и ядросодержащие эритроциты.

Железо, фолиевая кислота и витамины В12 и В6 являются ключевыми компонентами кроветворения. Роль других микронутриетов также важна, однако не является определяющей. Так, например:

- кальций участвует в переключении кроветворения с печеночного на костномозговое, что происходит после рождения;

- медь выступает в роли кофактора фермента, окисляющего ионы железа до двухвалентного состояния Fe 2+ — именно в окисленной форме железо связывается с белком-переносчиком трансферрином и попадает в костный мозг;

- витамин Е (токоферол) препятствует воздействию оксидативного стресса на мембраны эритроцитов;

- омега-3 и омега-6 жирные кислоты регулируют пролиферацию клеток миелоидного ростка.

Дефицит этих, а также некоторых других микронутриентов может сопровождаться нарушением кроветворения.

Таким образом, к нарушению кроветворения, и в первую очередь к анемии, может приводить дефицит достаточно широкого спектра соединений. Комплексное исследование позволяет заподозрить причину заболевания. В некоторых случаях, однако, могут потребоваться дополнительные исследования, в том числе морфологическое исследование костного мозга.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики заболеваний крови, в первую очередь анемии.

Когда назначается исследование?

- При наличии симптомов анемии: повышенной утомляемости, одышки, учащенного сердцебиения.

- При наличии факторов риска анемии: хронического кровотечения ЖКТ, обильных менструаций, хронических инфекционно-воспалительных заболеваний (глистные инвазии, туберкулез), приема некоторых лекарственных средств (омепразол, фенитоин, метотрексат), хронического алкоголизма и др.

- При обнаружении у пациента лабораторных признаков анемии (снижения уровня эритроцитов и/или гемоглобина).

Что означают результаты?

Магний: 12.15 — 31.59 мг/л

Железо: 270.00 — 2930.00 мкг/л

Цинк: 650.00 — 2910.00 мкг/л

Витамин В5 (пантотеновая кислота): 0.2 — 1.8 мкг/мл

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол): 3.0 — 49.6 нг/мл

Витамин К (филлохинон): 0.1 — 2.2 нг/мл

Кобальт: 0.10 — 0.40 мкг/л

Кальций: 86.00 — 102.00 мг/л

Молибден: 0.10 — 3.00 мкг/л

Медь: 575.00 — 1725.00 мкг/л

Хром: 0.05 — 2.10 мкг/л

Витамин Е: 5.00 — 18.00 мкг/мл

Витамин B9 (фолиевая кислота): 2.5 — 15.0 нг/мл

Витамин В12 (цианокобаламин): 189.0 — 833.0 пг/мл

Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат): 8.70 — 27.20 нг/мл

Причины понижения показателей:

- алиментарный дефицит (вегетарианство, веганские диеты);

- период активного роста (подростки), беременность, лактация;

- заболевания кишечника, препятствующие нормальному всасыванию витаминов/микроэлементов (целиакия, болезнь Крона);

- хронический алкоголизм;

- прием некоторых лекарственных препаратов (фенитоин, пероральные контрацептивы, метотрексат, триметоприм и другие);

- наследственные нарушения метаболизма.

Причины повышения показателей:

- гемохроматоз (избыток железа);

- гиперпаратиреоз, злокачественные заболевания, саркоидоз, длительная иммобилизация (избыток кальция);

- гипервитаминоз витаминов D и E.

Что может влиять на результат?

- Возраст;

- характер питания;

- физиологическое состояние организма (беременность, лактация, реконвалесценция, интенсивные физические нагрузки);

- прием лекарственных препаратов;

- наличие сопутствующих заболеваний.

Кто назначает исследование?

Терапевт, врач общей практики, педиатр, гематолог.

Литература

- Varney ME, Buchanan JT, Dementieva Y, Hardman WE, Sollars VE. A high omega-3 fatty acid diet has different effects on early and late stage myeloid progenitors. Lipids. 2011 Jan;46(1):47-57. doi: 10.1007/s11745-010-3491-3. Epub 2010 Oct 31.

- Fauci et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/A. Fauci, D. Kasper, D. Longo, E. Braunwald, S. Hauser, J. L. Jameson, J. Loscalzo; 17 ed. — The McGraw-Hill Companies, 2008.

Источник