Показатели здоровья населения

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: возрастных, профессиональных и т.д.

Общественное здоровье отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» (Ю.П.Лисицин).

Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом.

Индекс общественного здоровья — соотношение здорового и нездорового образа жизни населения.

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии «здоровье для всех в XXI веке» выбрали такие показатели общественного здоровья: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первичной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в частности, % детей, родившихся с низкой массой тела (

Показатели естественного движения населения.Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, составляются на основании «Справки о рождении» и «Врачебном свидетельстве о смерти».

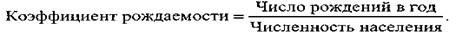

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 чел.:

Средний показатель рождаемости — 20-30 детей на 1000 чел.

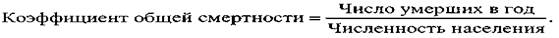

Показатель (коэффициент) общей смертности — число умерших в год на 1000 чел.:

Средний показатель смертности 13. 16 умерших на 1000 чел. Если смертность в старческом возрасте является следствием физиологического процесса старения, то смертность детей есть явление патологическое.

Детская смертность является показателем социального неблагополучия, неблагополучия здоровья населения.

Уровни детской смертности в течение 1-го года жизни также неравномерны: наиболее высокая смертность приходится на 1-й месяц жизни, а в 1-м месяце — на 1-ю неделю.

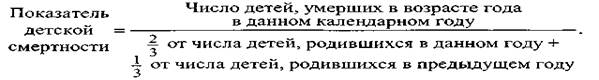

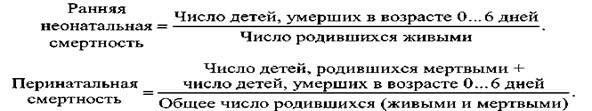

Особое внимание уделяется следующим показателям детской смертности (на 1000 чел.):

Термин «перинатальная смертность» означает смертность вокруг родов. Различают антанатальную смертность (до родов), интранатальную смертность (в родах), постнатальную смертность (после родов), неонатальную (в течение 1-го месяца жизни) и раннюю неонатальную (в течение 1-й недели жизни) смертности. Антанатальная и интранатальная смертности составляют мертворождаемость.

Основными причинами перинатальной смертности являются родовые травмы, врожденная аномалия развития, асфиксия и т.д. На уровень перинатальной смертности влияют следующие факторы: социально-биологические (возраст матери, ее состояние во время беременности, наличие абортов в анамнезе, число предыдущих родов и т.д.), социально-экономические (условия труда беременной, материальное положение, семейное положение, уровень и качество медицинской помощи беременным и новорожденным).

На показатели детской смертности, как показали исследования, влияют следующие группы факторов: социально-экономические и определяемый ими образ жизни, политика в области здравоохранения, охрана здоровья женщин и детей, специфические методы борьбы с детской смертностью, следующие из ее медико-социальных причин.

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья населения (смертность детей в возрасте до 1 года, рассчитываемая на 1000 рожденных живыми в течение одного года). Она определяет большую половину детской смертности, влияет на все демографические показатели. Низкий показатель младенческой смертности составляет 5. 15 детей на 1000 чел. населения, средний — 16. 30, высокий — 30. 60 и более.

Естественный прирост населения — разность между рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается снижение естественного прироста населения за счет снижения рождаемости.

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из определения, этот показатель рассчитывается по данным возрастной смертности с применением специальных таблиц смертности и статистических методик исчисления. В настоящее время высоким показателем считается 65. 75 лет и более, средним 50. 65 лет и низким 40. 50 лет.

Показателем постарения населения является доля лиц 60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, если такая возрастная категория составляет 20% населения и более, умеренным постарением — 5. 10%, низким — 3. 5%.

Показатели механического движения населения.Механическое движение населения — передвижение (миграция) отдельных групп людей из одного района в другой или за пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах отечества вследствие социально-экономической нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные процессы приняли стихийный характер, стали все более распространенными. Механическое движение населения оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. Вследствие передвижения значительных масс людей создается возможность распространения инфекций. Мигранты являются одним из основных объектов социальной работы.

Показатели заболеваемости.Различают собственно заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году и распространенность заболевания (болезненность) — заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т.д.

Показатели заболеваемости определяются соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. населения.

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении состояния здоровья населения. Заболеваемость изучается на основании анализа медицинской документации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт больных, выбывших из стационара; статистических талонов для регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение заболеваемости включает в себя также количественную (уровень заболеваемости), качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских осмотров и причинам смерти.

В настоящее время происходит преобразование структуры смертности и заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными заболеваниями были инфекционные (именно они составляли главную причину смертности населения), то сейчас преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с достижениями медицины в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д.

На первом месте по причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, затем онкологические заболевания, и, наконец, травмы. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидности.

Изменению характера заболеваемости способствует быстрое изменение образа жизни, приводящее к нарушению адаптации человека в окружающей среде. Возникла теория болезней цивилизации. Хронические неэпидемические болезни возникают потому, что цивилизация (в частности, урбанизация) приводит к бурному нарастанию темпов жизни, вырывает человека из привычных для него условий жизни, к которым он приспосабливался в течение многих поколений, и человек остается беззащитным перед темпами и ритмами современной жизни. В результате биологические ритмы человека, его способности к адаптации перестают соответствовать ритмам социальным, т.е. современные заболевания, например сердечно-сосудистые, сторонники теории болезней цивилизации рассматривают как выражение неприспособленности к среде существования. Одна из важнейших задач социального работника — совершенствование медико-социальной адаптации, иными словами, косвенным образом деятельность социальных работников способствует снижению заболеваемости хроническими неэпидемическими заболеваниями.

Показатели инвалидности.Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, последствиями травм, приводящих к ограничению жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются путем регистрации данных медико-социальной экспертизы.

Показатели физического развития.Физическое развитие — показатель роста и формирования организма — зависит не только от наследственности, но и от социальных условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем антропометрических и физиометрических измерений роста, массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, отложений жира, уровня артериального давления, жизненной емкости легких. На основании полученных данных устанавливают стандарты физического развития для каждой возрастно-половой группы. Стандарты служат для индивидуальной оценки физического развития, которая проводится на медицинских осмотрах.

Уровень физического развития тесно связан с климатогеографическими условиями и различными этническими группами, для чего создаются местные стандарты. Массовые из года в год повторяющиеся медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях физического развития, а следовательно, и об изменениях здоровья населения.

Ускоренные темпы физического развития называются акселерацией. Акселерация наблюдается уже в период внутриутробного развития плода. В дальнейшем продолжается ускорение темпов роста массы тела, раннее половое созревание, раннее окостенение скелета. Акселерация накладывает свой отпечаток на развитие организма более старшего возраста, на проявление заболеваний в старшем возрасте. Есть предположение, что акселерация способствует вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.

Источник

Показатели здоровья, индивидуальное и общественное здоровье.

При определении показателей здоровья необходимо различать понятия индивидуального, общественного здоровья и здоровья общества.

Индивидуальное здоровье – динамическое состояние человека, которое определяется механизмами самоорганизации его систем (устойчивостью к воздействию патогенных факторов и способностью компенсировать патологический процесс), характеризуется энергетическим, пластическим и информационным обеспечением процессов самоорганизации, а также является основой проявления биологических (выживаемость – сохранение особи, репродукция – продолжение рода) и социальных функций (Апанасенко Г. Л., 2001).

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) индивидуального здоровья:

1. Духовно-нравственный – это, прежде всего, сила духа человека и иерархия его жизненных ценностей, на основе которой формируется индивидуальная программа жизнедеятельности. Это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека. Основу нравственного компонента здоровья человека определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в социальной среде. Этот компонент связан с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты. Он в значительной мере определяется духовностью человека, его знаниями и воспитанием.

2. Психический (личностный) – способность осознавать себя личностью, адекватной своему биологическому возрасту и полу; состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения, деятельности; способность относиться к здоровью, прежде всего – своему, как к ценности, обеспечивающей возможность удовлетворения духовных потребностей. Здесь выделяется понятие «психическое здоровье» как состояние психической сферы человека. Основу психического здоровья составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Это состояние обусловливается потребностями биологического и социального характеров и возможностями их удовлетворения. Правильное формирование и удовлетворение базовых потребностей составляет основу нормального психического здоровья человека. Важную часть психического здоровья человека составляют социальное поведение, продуктивность труда, межличностные отношения, личностные ценности, творчество, эволюция личности, возможности реализации ее духовного и интеллектуального потенциалов. В психическом компоненте следует особо выделить следующие элементы:

а) когнитивный (интеллектуальный) – способность мыслить позитивно и оперативно, принимать адекватные решения, уметь выделять главное, находить недостающую информацию;

б) эмоциональный – способность противостоять стрессам, адекватно оценивать эмоции окружающих, проявлять свои эмоции и управлять ими. Эмоциональная составляющая здоровья оказывает влияние на все остальные его компоненты.

3. Социальный – способность к адаптации и высокая степень адаптированности в жизни, социуме. Социальное здоровье определяется и его социальной активностью, профессиональными достижениями, высокой коммуникативностью, широким кругом общения, наличием взаимопонимания, социально-психологической поддержки. В обобщенном виде – это способность реализовать свои социальные функции.

4. Репродуктивный – способность к продлению рода, к рождению здоровых детей. В данном компоненте можно выделить понятие «сексуальное здоровье» как комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви. Основу сексуального здоровья составляют: способность к наслаждению и контролю сексуального и детородного поведения в соответствии с нормами социальной и личной этики; свобода от страха, чувства стыда и вины, ложных представлений и других психологических факторов, подавляющих сексуальную реакцию и нарушающих сексуальные взаимоотношения; отсутствие органических расстройств, заболеваний и нарушений, мешающих осуществлению сексуальных и детородных функций.

5. Физический (соматический) или медико-биологический – это естественное состояние организма, когда все показатели деятельности органов и систем соответствуют возрастнополовой норме, являющееся выражением его совершенной саморегуляции, гармоничного взаимодействия всех органов и систем и динамическим равновесием с окружающей средой. Это способность к самоорганизации, саморегулированию, самовосстановлению, самообновлению. Данный компонент описывается различными сторонами самоорганизации живой системы – онтогенез, гомеостаз, адаптация, реактивность, резистентность, репарация, регенерация и др. Здесь выделяется понятие «соматическое здоровье» – текущее состояние органов и систем органов человеческого организма. Основу соматического здоровья составляет биологическая программа индивидуального развития человека. Эта программа развития опосредована базовыми потребностями, доминирующими у него на различных этапах онтогенеза. Базовые потребности, с одной стороны, служат пусковым механизмом развития человека (формирование его соматического здоровья), а с другой стороны – обеспечивают индивидуализацию этого процесса. В данный компонент входит физическое здоровье, под которым понимается уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма. Основу физического здоровья составляют морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию различных факторов.

Анализ многочисленных определений здоровья позволяет выделить основное стороны этого понятия:

а) состояние организма, в котором отмечается соответствие структуры и функции органов и систем органов человеческого тела, а также способность регуляторных систем поддерживать постоянство внутренней среды;

б) способность организма сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации;

в) состояние организма, определяющее его адаптивные возможности и составляющее потребностно-мотивационную и информационную основу жизнедеятельности организма;

г) не только отсутствие заболевания или функциональных отклонений организма, но и наличие высокого уровня функционирования различных систем, а также гармоничность развития;

д) такое состояние организма, когда функции всех систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения;

е) процесс сохранения и развития психических и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности человека при максимальной продолжительности жизни;

ж) существование, допускающее наиболее полноценное участие в различных видах общественной и другой деятельности.

Из приведенного анализа понятия «здоровье» очевидно, что оно отражает качество приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания. Очевидно также, что состояние здоровья формируется в результате взаимодействия экзогенных (природных и социальных) и эндогенных (наследственность, конституция, пол, возраст) факторов.

Кроме того, А. И. Попугаев и др., анализируя дефиниции понятия «здоровье» пришли к выводу, что все известные определения, верные по смыслу, тем не менее не отражают всех возможных состояний человека. Они считают, что точнее было бы выразиться таким образом: «здоровье человека – это не только отсутствие болезней и благополучие, но и наличие валеологического (гигиенического) мировоззрения и валеологической (гигиенической) культуры. Т.е. в настоящее время здоровье должно пониматься как основополагающая ценность культуры, как ценностная ориентация, определяющая социальное и психическое бытие конкретной личности. Именно мировоззрение, т.е. определенный набор знаний, усвоенных культурных ценностей, изначально определяет поведение человека, его медицинскую или гигиеническую активность, направленную на сохранение и укрепление здоровья на различных этапах роста и развития. Забота о здоровье и его укреплении является естественной потребностью культурного человека, неотъемлемым элементом его личности. Во всем мире в последние годы возросла ценность здоровья. Это связано с изменением социальных отношений в обществе, пересмотром ценностных ориентаций. Приходит понимание того, что здоровье – это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – материальной или духовной.

Понятие здоровья гораздо шире, богаче понятия нормы и по отношению к задачам медицины оказывается более информативным, поскольку включает в себя:

— степень здоровья и степень болезни,

— процесс заболевания (патогенеза),

— процесс выздоровления (саногенеза).

Качество здоровья определяется совокупностью индивидуальных особенностей личности и состояния внутренней среды организма человека, складывающейся во взаимодействии биологических, психологических, социально-средовых факторов. К ним относятся: наследственность, пол, возраст, условия воспитания, качество подготовки, сформировавшийся тип характера и приспособительного поведения, приобретенные навыки в преодолении стрессовых ситуаций, перенесенные болезни, травмы, ранения, интоксикации, психическая травматизация и т. д.

Таким образом, на основе анализа структуры здоровья, можно сделать следующие выводы:

— здоровье – это сложнейший многоуровневый динамический процесс, дать одно всеобъемлющее определение которому практически невозможно;

— здоровье должно изучаться только с позиций комплексного подхода, так как изучение здоровья на каком-либо отдельном уровне не позволяет получить интегрального (обобщенного) знания;

— здоровье человека – это не только отсутствие болезней и благополучие, но и наличие культуры здоровья;

— трактовка «благополучие» затрагивает все стороны жизни человека;

— человек находится в состоянии совершенно полного благополучия, когда гармонично сочетаются физические, социальные, психические, эмоциональные, духовные составляющие его жизни;

— каждый из перечисленных компонентов и все вместе они оказывают существенное влияние на здоровье и благополучие человека, определяют «степень полноценности» или качество его жизни;

— все компоненты взаимосвязаны друг с другом и формируют единый процесс здоровья;

— знание основных характеристик компонентов здоровья является необходимым атрибутом культурного человека;

— общая культура человека во многом формирует его образ жизни, позволяет интериоризировать положения культуры здоровья, целенаправленно строить жизненную стратегию, реализация которой обеспечивается соответствующим развитием и гармонизацией всех компонентов здоровья.

Общественное здоровье – это сложное, внутренне детерминированное и структурированное понятие.

Оценка общественного здоровья населения производится на основании анализа типовых медико-статистических показателей:

1) медико-демографические показатели — показатели естественного движения населения: смертность общая и возрастная, средняя продолжительность предстоящей жизни, рождаемость, естественный прирост населения;

2) показатели механического движения населения – миграция населения: эмиграция, иммиграция, сезонная, внутригородская миграция и др.;

3) показатели заболеваемости и распространенности болезней — болезненности;

4) показатели инвалидности и инвалидизации,

5) показатели физического развития населения,

6) трудопотери (временные и постоянные).

Общественное здоровье имеет ярко выраженный социально-медицинский аспект, обусловленный разными видами нарушений социальной структуры (социально-экономическое положение, демографическое движение и др.). Общественное здоровье, хотя и складывается из здоровья отдельных индивидуумов, но не является их простой суммой.

Здоровье общества – это прежде всего моральные и деонтологические оценки состояния общества в целом. Это, по сути, социально-философское понятие. Здесь анализируются морально-этические, идеологические, социально-психологические, экономические составляющие, которые играют роль в нарушении здоровья общества. Например, такие проблемы как мистика, оккультизм, подмена этических и культурных традиций народа, различные социальные технологии, направленные на манипулирование общественным сознанием, сектантство и др.

Понятие «ресурсы здоровья» понимают как в узком, так и широком смысле. Ресурсы индивидуального здоровья – это физиологические (функциональные) и психологические возможности повышать уровень здоровья. Ресурсы общественного здоровья молодежи определяются как ресурсом индивидуального здоровья, так и ресурсами развития общества – комплексом демографических, экологических, организационных и других факторов.

Потенциал здоровья молодежи слагается из совокупности характеристик индивидуального здоровья молодых людей:

— способности организма сохранять соответствующую возрасту устойчивость при количественных и качественных изменениях параметров сенсорной, вербальной и структурной информации, исходящей из внешней среды и внутренней среды организма;

— отсутствия заболеваний, функциональных отклонений, нарушений физического развития;

— гармоничности развития физиологических и психических качеств, а также полового развития;

— возможностей и составляющих потребностно-мотивационной сферы жизнедеятельности молодого человека.

В структуре медико-биологического потенциала можно выделить несколько групп составляющих:

— комплекс показателей, характеризующих общественное здоровье, — медико-демографические показатели рождаемости, смертности, естественную прибыль (убыль) населения, среднюю ожидаемую продолжительность жизни; показатели первичной и общей заболеваемости, инвалидности;

— комплекс показателей, отражающих экологическую обстановку и природно-климатическую комфортность;

— показатели, характеризующие социальные факторы (жилищно-бытовые условия, материальный достаток и т. д.);

— уровень организации здравоохранения (профилактика, ранняя диагностика и лечение и заболеваний, эффективная медицинская реабилитация);

— комплекс физиологических и психологических показателей, характеризующих индивидуальное физическое, соматическое, психическое, сексуальное и нравственное здоровье. Совершенно очевидно, что понятие здоровье имеет комплексный характер. Правильное понимание здоровья как многокомпонентного явления, конечно, зависит от общей культуры и знаний человека. К сожалению, у многих молодых людей, когда они еще физически и соматически здоровы, нет стремления к сохранению и укреплению здоровья, нет потребности в здоровье. Значительная часть людей первую половину своей жизни растрачивает здоровье, лишь потом, утратив его, начинает ощущать выраженную потребность в нем. Здесь уместно указать, что каждый образованный человек должен, если не досконально знать, то хотя бы иметь представление о своем организме, особенностях строения и функциях различных органов и систем, своих индивидуально-психологических особенностях личности, способах и методах коррекции своего состояния, своей физической и умственной работоспособности.

В настоящее время уровень здоровья населения рассматривается как показатель уровня развития цивилизованного общества, который по рекомендации ВОЗ характеризуется в цивилизованных странах демографическими показателями: рождаемостью, смертностью (общей, младенческой, детской, материнской), числом абортов, предстоящей продолжительностью жизни, показателями общей заболеваемости, показателями инфекционной заболеваемости, числом лиц с алиментарной дистрофии и др.

Заболеваемость как показатель уровня здоровья населения

Заболеваемость в России стала изучаться благодаря земским врачам. По инициативе Е. А. Осипова в 80-х гг. XIX в. стала изучаться общая заболеваемость (по обращаемости). П. И. Куркин создал систему оценки заболеваемости. С. М. Богословский разработал методику изучения профессиональной заболеваемости.

В 1925 г. в СССР была создана служба государственной статистики заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ). Заболеваемость определяется по листкам нетрудоспособности.

Для организации медицинского обслуживания и создания безопасных условий для больных и здоровых необходимо все болезни распределить по тем или иным признакам. Такое деление носит название классификации заболеваний. Учет заболеваемости производится согласно «Международной классификации болезней, травм и последствий болезней». В классификации болезни разделены на 18 классов. Деление осуществлено преимущественно по органам и системам организма, наиболее вовлеченным в патологический процесс.

Заболеваемость является важнейшим, хотя далеко не единственным, критерием, характеризующим здоровье. Заболеваемость есть показатель общественного здоровья населения наряду с другими

Под заболеваемостью подразумевается показатель, характеризующий распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом и отдельных его группах, объединенных по какому-либо одному признаку (возрасту, полу, проживанием на одной территории, работе на конкретном предприятии, принадлежности к одной профессии и др.). Выделяют:

— первичную заболеваемость – частоту новых, впервые в данном календарном году выявленных заболеваний

— распространенность (болезненность) – частоту всех имеющихся заболеваний, куда входит и первичная заболеваемость;

Другое деление – эпидемическая (инфекционные заболевания) и неэпидемическая заболеваемость.

Исходя из принципа безопасности, все болезни можно разделить, прежде всего, на две группы: неинфекционные и инфекционные заболевания. Лечение и профилактика заболеваний требуют организации стройной системы здравоохранения, включая научно-исследовательские, лечебные и профилактические учреждения и соответствующую структуру фармацевтических предприятий.

Инфекционная заболеваемость – это серьезная социально–медицинская проблема, которая требует постоянного государственного контроля в стране и за рубежом. При всех заболеваниях, независимо от причины, образ жизни человека и соблюдение им санитарно-гигиенических правил имеют ведущее значение.

— преимущественно по обращаемости населения. В связи с разной медицинской активностью не вполне отражает состояние заболеваемости населения;

— заболеваемость оценивается также на основании результатов медицинских осмотров: однократных или периодических. К этой группе осмотров относятся скрининг и мониторинг больших групп населения.

Помимо заболеваний в этом случае фиксируются преморбидные и другие состояния «пограничного» уровня здоровья, а также недостатки физического развития.

Наиболее достоверные данные о заболеваемости получают при ежегодных профилактических медицинских осмотрах детей и подростков. Нет достоверных данных о заболеваемости молодых людей старше 17 лет, поскольку молодежь, учащаяся в вузах и средних специальных учебных заведениях, а также работающие в учреждениях и на предприятиях медицинским профилактическим осмотрам подвергаются нерегулярно или вообще медосмотры не проводятся.

Основные виды заболеваемости:

— общая — преимущественно определяемая по обращаемости;

— с временной утратой трудоспособности (ВУТ) – для трудящихся.

Учет заболеваемости невозможен без медицинской статистики (санитарной статистики). Изучение и учет заболеваемости является не только одним из показателей здоровья населения, но и материалом, на основе которого планируются организационные мероприятия (развертывание сети медицинских учреждений и их состав, подготовка врачебных кадров, разработка медицинской техники, научные исследования и др.).

Заболеваемость как статистический показатель означает число заболеваний, зарегистрированных в данном календарном году, отнесенное на 100, 1 000, 10 000 или даже 100 000 населения определенной группы (в зависимости от распространенности заболевания).

Заболеваемость с ВУТ определяется обычно за год или за другой промежуток времени (3–5 лет, за квартал и др.).

Распространенность (всех болезней или какой-то одной) определяется абсолютными показателями:

— в случаях на 100 человек,

— в днях нетрудоспособности на 100 человек,

— число болевших в данном году на 100 человек,

— средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности по болезни – в днях,

— кратность заболевания – число случаев на одно заболевшее лицо,

— при анализе разных болезней – число болезней на одного человека (полинозология, полисистемность)

Относительные показатели (в процентах или промилле) определяют структуру заболеваемости какой-либо группы населения.

Источник