Что относится к объективным показателям здоровья при самоконтроле

Библиографическая ссылка на статью:

Безрутченко А.Ю. Субъективный и объективный самоконтроль // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2018/04/86317 (дата обращения: 08.06.2021).

Руководитель: Степанюк Александр Дмитриевич

Помимо занятий в спортивных комплексах, тренажерных залах, секциях под руководством тренеров и под пристальным вниманием врачей студенты также самостоятельно упражняются дома. К сожалению, многие из них недостаточно хорошо знакомы с нормами и правилами проведения самостоятельных занятий, что может отрицательно повлиять на эффективность последних и даже пагубно сказаться на здоровье студентов. Поэтому имеет смысл рассказать о методике самоконтроля, позволяющей наилучшим образом оптимизировать самостоятельное выполнение упражнений. В данной статье будут рассмотрены некоторые способы осуществления самоконтроля, которые автор считает наиболее важными.

Самоконтроль – это практика, направленная на самостоятельное наблюдение за собственным здоровьем, учёт показателей физической подготовки и их изменений во время занятий спортом с целью достижения наилучших спортивных результатов без вреда здоровью.

Самоконтроль делят на субъективный и объективный. Суть субъективного самоконтроля заключается в оценке собственного здоровья и психологического состояния, основанной на ощущениях. Объективный же самоконтроль базируется на измерениях, тестах, упражнениях и пробах, позволяющих получить достаточно точные независимые сведения о состоянии физического развития спортсмена.

К показателям субъективного самоконтроля относятся:

- самочувствие;

- настроение;

- работоспособность (умственная, физическая, смешанная);

- желание;

- сон;

- аппетит.

Каждому показателю может быть присвоена словесная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо»), которая, в свою очередь, может быть занесена в дневник субъективного самоконтроля. Обычно такой дневник представляет собой двумерную таблицу (табл.1).

Дневник субъективного самоконтроля

Для большей наглядности показатели субъективного самоконтроля можно оценивать по пятибалльной шкале.

Дневник субъективного самоконтроля позволит студенту проследить за динамикой своих субъективных ощущений в течение определённого периода времени и, проанализировав результаты, выбрать подходящий для себя режим занятий (например, увеличить или уменьшить нагрузку).

Объективный самоконтроль, как уже было сказано выше, подразумевает оценивание состояния физического развития спортсмена посредством измерения параметров его организма. К таким параметрам относятся:

- рост;

- вес;

- осанка;

- телосложение;

- дыхание;

- пульс;

- давление;

- жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ);

- задержка дыхания;

- мышечная память, или мышечное чувство.

Ведение дневника объективного самоконтроля аналогично ведению дневника субъективного самоконтроля с тем лишь отличием, что в ячейках таблицы следует указывать конкретные значения показателей физического развития. По этим данным студент может получить достоверное представление об уровне своей физической подготовки путём сравнения их с установленными нормами. Соответствующие каждому параметру медицинские нормы читатель может найти в медицинских справочниках, пособиях.

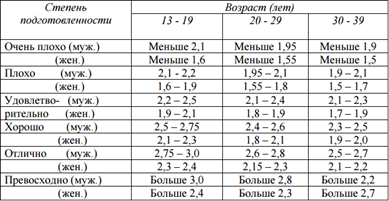

Когда идёт речь об объективном самоконтроле, нельзя не упомянуть об известном 12-минутном тесте Купера, разработанном американским доктором Кеннетом Купером для армии США в 1968 году. Данный тест позволяет определить уровень подготовки испытуемого по дистанции, преодоленной им за 12 минут, в зависимости от его пола и возраста. Ниже приведена таблица для теста Купера (табл.2).

По данным приведённой выше таблицы студент может определить уровень собственной физической подготовки и в соответствии с ним выбрать наиболее подходящий для себя режим занятий.

Итак, автором статьи были рассмотрены ключевые моменты практики самоконтроля, которые могут быть учтены студентами при проведении самостоятельных спортивных занятий для повышения их эффективности.

Библиографический список

- Шипов Н.А., Симаков М.И., Мосягин В.Ф. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т., 2000. – 20 с.

- Методико-практические занятия по физической культуре и спорту / Под ред. Ш.З. Хуббиева, С.Ш. Намозовой, Т.Л. Незнамовой. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. – 220 с.

- Пасичниченко В.А., Кудрицкий В.Н. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. – Минск: БГТУ, 2008. – 33 с.

Количество просмотров публикации: Please wait

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:

Регистрация

© 2021. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».

Источник

Объективные показатели самоконтроля: описание, особенности, виды и список

Профессиональные спортсмены, а также люди, активно и систематически занимающиеся физическими упражнениями, используют субъективные и объективные показатели самоконтроля для соблюдения правильного, безопасного ритма тренировок.

Виды контроля и их особенности

Получение данных о том, как занятия физическими упражнениями влияют на организм тренирующихся, их анализ и коррекция в соответствии с нормой называются контролем. На практике этот контроль представляет собой специальные проверки, которые включены в программу занятий по физическому воспитанию для оптимизации учебно-тренировочного процесса. С их помощью наблюдающим доступно ведение систематического учета в двух самых важных направлениях:

- Насколько усвоена техника двигательных действий.

- На каком уровне развития находятся физические качества.

Контроль может быть следующим:

- Поэтапным: оценивание того, какую спортивно-техническую и тактическую подготовку имеют занимающиеся в ходе конкретного этапа.

- Текущим: фиксация повседневных изменений в процессе подготовки.

- Оперативным: быстрое оценивание состояния занимающегося в данный момент времени.

Методика контроля

Для реализации указанных целей наблюдающие проводят анкетирование тренирующихся, анализируют рабочую документацию процесса, наблюдают за ходом занятий, регистрируют функциональные и другие показатели, а также тестируют уровень подготовленности в различных аспектах.

Наряду с внешними наблюдениями, изучением показателей и состояния тренирующегося большое значение имеет самоконтроль. Его средством становятся субъективные и объективные показатели самоконтроля физического состояния, фиксируемые самим занимающимся, а результатом является упорядоченный набор данных, Анализируя эти сведения, специалисты, которые принимают участие в подготовке спортсмена, могут получить уникальную информацию (недоступную для других видов исследований) и сделать много важных выводов.

Содержание самоконтроля

Спортсмен, прибегающий к самоконтролю, регулярно наблюдает за тем, каково состояние его здоровья, физического развития и физподготовки, а также за тем, как эти показатели изменяются в результате тренировок. Это необходимо для сохранения тренирующего эффекта занятий и исключения вероятности возникновения нарушений здоровья. Спортсмен измеряет и фиксирует свое состояние, используя субъективные и объективные показатели самоконтроля на занятиях физическими упражнениями и между ними.

Для чего нужен самоконтроль

Его функция заключается не только в воспитании правильного взгляда на тренировки, но и в формировании более сознательного отношения к ним, соблюдении правил личной гигиены, учебного, трудового и бытового режимов, правил отдыха и восстановления.

Для учета результатов, полученных при самоконтроле, спортсмену поручают вести дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля должны быть вовремя записаны в соответствующие графы для того, чтобы обеспечить правильный и актуальный их анализ.

Задачами работы с дневником выступают:

- Расширение знаний о возможностях и правилах физического развития.

- Приобретение навыков, необходимых для адекватной оценки психофизической подготовки.

- Знакомство с набором простейших доступных методик самоконтроля.

- Определение уровня, которого достигло физическое развитие и тренированность, для своевременной корректировки нагрузок.

Объективные показатели самоконтроля

Существует две группы показателей, используемых для осуществления самоконтроля: субъективные и объективные.

К объективным показателям самоконтроля относятся те данные, которые показывают степень влияния тренировок на сердечно-сосудистую систему и весь организм в целом. В их числе:

- Пульс и его частота.

- Показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

- Дыхание и его частота.

- Артериальное давление.

- Вес тела спортсмена.

- Пробы и тесты функционального или физиологического характера.

- Спортивные результаты.

Эти объективные показатели самоконтроля наиболее точно иллюстрируют состояние тренирующегося. Чтобы получить достоверную картину, данные следует фиксировать с определенными интервалами (для каждого показателя есть нормы и правила измерения). Например, такие объективные показатели самоконтроля, как частота пульса и уровень артериального давления, измеряют после тренировки с интервалами в несколько десятков секунд до полной стабилизации.

Более подробно об объективных показателях

Пульс – это то, что можно отнести к объективным показателям. Частота сердечных сокращений хорошо натренированных спортсменов существенно отличается от пульса физически неактивных людей. Показатель 40 ударов в минуту свидетельствует о физической выносливости сердца или может расцениваться как следствие какого-нибудь патологического процесса.

Динамику показателей ЖЕЛ часто используют для определения интенсивности заданной нагрузки: чем ниже уровень, тем выше напряжение тренирующегося.

Частота дыхания спортсмена от 20 до 25 раз в минуту характерна для низкой нагрузки, более 25 и менее 40 свидетельствует об умеренном уровне напряжения, а показатель, превышающий 40 вдохов в минуту, указывает на высокую (максимальную) нагрузку. С ростом уровня тренированности дыхание человека в спокойном состоянии становится все реже. При этом сокращается время восстановления после интенсивных физических нагрузок.

Артериальное давление – один из важнейших параметров в списке того, что является объективным показателем самоконтроля. Функция сердечно-сосудистой системы может быть отлично охарактеризована уровнем давления: хорошая физическая подготовка стимулирует выносливость всех мышц, поэтому после нагрузки давление восстанавливается буквально за несколько минут.

Потеря веса после проведенной тренировки становится прямым доказательством приложенных усилий и критерием интенсивности напряжения.

К объективным показателям самоконтроля относятся некоторые распространенные тесты и пробы, которые заключаются в кратковременной подаче определенной нагрузки, фиксировании состояния спортсмена и его результатов, а также сравнение этих данных с нормативами. Наиболее часто тренирующиеся подвергаются задержкам дыхания, подсчету движений кисти, пятиминутному восхождению на скамейку, приседаниям и другим испытаниям.

Что называют субъективными показателями в самоконтроле

Объективные показатели самоконтроля – это те, которые могут быть измерены с помощью каких-либо приборов и характеризуются определенными средними численными или количественными параметрами. Наряду с этим, субъективные имеют только оценочную характеристику (хорошо, плохо, много, мало) и не могут быть зафиксированы или точно измерены.

Среди них следующие показатели:

- Общее самочувствие.

- Сон.

- Аппетит.

- Работоспособность в умственном и физическом аспекте.

- Баланс положительных и отрицательных эмоций (стрессов).

Заполняя дневник, спортсмен регулярно оценивает качество этих параметров. При снижении субъективных оценок наблюдатель может сделать вывод о том, что состояние организма ухудшается в результате чрезмерных нагрузок, переутомления, несоблюдения графика или начинающейся болезни.

Особенности и специфика самоконтроля

Основной целью, которую преследует самоконтроль, становится самостоятельное, регулярное наблюдение (с применением простых и доступных способов) за тем, как развивается организм в физическом аспекте, а также за тем, каким образом на него влияют упражнения и спорт.

Благодаря правильному ведению дневника и точности внесенных в него показателей, становится возможным выявление неблагоприятных воздействий физических упражнений на тренирующегося.

Несмотря на это, самоконтроль следует воспринимать только как составной элемент врачебного контроля, но не в качестве его замены. Назначение самоконтроля может быть врачебным, педагогическим или комплексным (включающим оба направления). Изучив данные дневника, преподаватель или куратор спортсмена сможет отрегулировать физическую нагрузку, а врач – вовремя заметить отклонения от нормы важных показателей.

Источник

Субъективные и объективные показатели самоконтроля

Содержание педагогического контроля

Контроль за физической подготовленностью

В практике физического воспитания на учебных занятиях используются контрольные упражнения и нормативы учебной программы, в частности, подтягивание в висе лежа, сгибаниё и выпрямление рук в упоре на брусьях, силовой переворот в упор на перекладине, поднимание ног в висе до касания перекладины, подъем туловища из положения лежа на спине (руки за головой, ноги закреплены), приседания на одной ноге. Контроль за общей выносливостью осуществляется с помощью контрольных упражнений 2-х типов: преодоления средней, длинной дистанции или преодоления возможно большего расстояния за определенное время. Примерами этих упражнений являются: бег и кросс на 1000, 2000, 2500, 3000, 5000м; плавание на 200, 400, 500 м.

Контроль за гибкостью. Гибкостью называют способность выполнять движения с широкой амплитудой. Мерой гибкости является максимум амплитуды движений. С практической точки зрения наибольшее значение имеет гибкость позвоночника, которую определяют измерением амплитуды движений при максимальном сгибании, разгибании, наклонах в стороны и поворотах туловища вокруг продольной оси тела. Обычно гибкость определяют по способности человека наклониться вперед, стоя на простейшем устройстве. Перемещаются планка, на которой в сантиметрах нанесены деления от нуля (на уровне поверхности скамейки), показывает уровень гибкости.

Контроль за ловкостью предполагает определение способности занимающихся быстро осваивать новые движения, точно выполнять координационно-сложные физические упражнения, быстро перестраивать двигательную деятельность при изменении внешних условий. Одним из тестов по оценке ловкости является количество попаданий при бросках баскетбольного мяча в корзину со штрафной линии или с другой постоянной точки. Оценка производится по проценту попадания от количества бросков в зависимости от степени владения техникой бросания баскетбольного мяча в корзину.

Педагогический контроль — процесс получения информации о влиянии занятий физическими упражнениями и спортом на организм занимающихся с целью повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в системе специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий по физическому воспитанию. Такие проверки позволяют вести систематический учет по двум наиболее важным направлениям: степень усвоения техники двигательных действий; уровень развития физических качеств.

Виды педагогического контроля:

1. Поэтапный – оценивается состояние спортивно-технической и тактической подготовки занимающихся на конкретном этапе.

2. Текущий – определяет повседневные изменения в подготовке занимающихся.

3 .Оперативный — экспресс-оценка того состояния, в котором находится занимающийся в данный момент.

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование занимающихся; анализ рабочей документации учебно-тренировочного процесса; педагогические наблюдения во время занятий; регистрация функциональных и других показателей; тестирование различных сторон подготовки.

Слово самоконтроль состоит из двух частей — сам и контроль, то есть сам себя контролирующий. Самоконтроль – регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим развитием и физической подготовкой и их изменением под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.

Он необходим для того, чтобы занятия оказывали тренирующий эффект и не вызывали нарушения в состоянии здоровья. Самоконтроль необходимо вести во все периоды тренировки и даже во время отдыха. Самоконтроль имеет не только воспитательное значение, но и приучает более сознательно относиться к занятиям, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима учебы, труда, быта и отдыха.

Результаты самоконтроля должны регулярно регистрироваться в специальном дневнике самоконтроля, задачами которого является:

1. Расширить знания о физическом развитии.

2. Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки.

З. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля.

4. Определить уровень физического развития, тренированности и здоровья, чтобы корректировать нагрузку.

Цель самоконтроля самостоятельные, регулярные наблюдения простыми и доступными способами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических упражнений или вида спорта. Самоконтроль позволяет своевременно выявить неблагоприятные воздействия физических упражнений на организм.

Самоконтроль является существенным дополнением к врачебному и педагогическому контролю, но ни в коем случае их не заменяет. Самоконтроль может носить врачебный или педагогический характер, а может включать в себя и то, и другое. Данные самоконтроля оказывают большую помощь преподавателю в регулировании физической нагрузки, а врачу — своевременно сигнализирует об отклонениях в состоянии здоровья.

Показатели самоконтроля условно можно разделить на 2 группы: субъективные и объективные.

К субъективным показателям можно отнести: самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое); сон (продолжительность, глубина, нарушения); аппетит (хороший, удовлетворительный, плохой); умственная и физическая работоспособность; положительные и отрицательные эмоции — стрессы.

Низкая субъективная оценка каждого из этих показателей может служить сигналом об ухудшении организма, быть результатом переутомления или формирующегося нездоровья.

Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое состояние занимающихся физическими упражнениями. Занятия всегда должны доставлять удовольствие. Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в себе, спокоен, жизнерадостен; удовлетворительным — при неустойчивом эмоциональном состоянии и неудовлетворительным, когда человек расстроен, растерян, подавлен.

Самочувствие. Является одним из важных показателей оценки физического состояния, влияния физических упражнений на организм. У занимающихся плохое самочувствие, как правило, бывает при заболеваниях или при несоответствии функциональных возможностей организма уровню выполняемой физической нагрузки. Самочувствие может быть хорошее (ощущение силы и бодрости, желание заниматься), удовлетворительным (вялость, упадок сил), неудовлетворительное (заметная слабость, утомление, головные боли, повышение ЧСС и артериального давления в покое и др.).

Утомление. Утомление — это физиологическое состояние организма, проявляющееся в снижении работоспособности в результате проведенной работы. Оно является средством тренировки и повышения работоспособности. В норме утомление должно проходить через 2-3 часа после занятий. Если оно держится дольше, это говорит о неадекватности подобранной физической нагрузки. С утомлением следует бороться тогда, когда оно начинает переходить в переутомление, т.е. когда утомление не исчезает на следующее утро после тренировки.

Сон. Наиболее эффективным средством восстановления работоспособности организма после занятий физическими упражнениями является сон. Сон имеет решающее значение для восстановления нервной системы. Сон глубокий, крепкий, наступающий сразу — вызывает чувство бодрости, прилив сил. При характеристике сна отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и т.д.).

Если человек долго не может уснуть, то можно пользоваться следующим методом. Лежа в постели, закрыв глаза, представить ветряную мельницу, по которой течет вода. Входишь внутрь этой мельницы и текущая вода тебя омывает. Это улучшает быстрое засыпание.

Аппетит. Чем больше человек двигается, занимается физическими упражнениями, тем лучше он должен питаться, так как потребность организма в энергетических веществах увеличивается. Аппетит, как известно, неустойчив, он легко нарушается при недомоганиях и болезнях, при переутомлении. При большой интенсивной нагрузке аппетит может резко снизиться. Есть после занятий не рекомендуется, лучше подождать 30-50 минут.

Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и пониженная. При правильной организации учебно-тренировочного процесса в динамике работоспособность должна увеличиваться.

Переносимость нагрузок. Является важным показателем, оценивающим адекватность физических нагрузок функциональным возможностям занимающегося.

Следующий вид субъективных показателей самоконтроля — болевые ощущения. К ним относятся боли в боку, возникающие чаще всего при выполнении физических упражнений циклического характера. Также боли обусловливаются рядом причин: физическими нагрузками сразу после еды, неправильным дыханием (слишком глубокие вдохи), плохим физическим состоянием, перегрузками. Боли в правом подреберье объясняются переполнением печени кровью. При этом печень набухает и давит на покрывающую ее оболочку – капсулу. Растягивание капсулы и дает болезненные ощущения.

Боли в левой части живота – обычно следствие переполнения кровью селезенки. При возникновении подобных болей на преодолеваемой дистанции следует несколько раз глубоко и плавно вздохнуть, на ходу сделать несколько массирующих движений в месте болевого ощущения. Если боли не проходят, необходимо снизить интенсивность выполнения упражнений и дать себе отдых.

Почти всегда у студентов, начавших активные занятия физическими упражнениями, на следующий день возникают боли в мышцах. Явление это временное, чисто физиологическое. Облегчить его протекание можно несколькими способами: самомассаж болевых мест, ванна, парная баня.

Объективным показателем самоконтроля является влияние тренировочного процесса на состояние сердечно — сосудистой системы и организма в целом. Объективным показателем может служить и изменение частоты дыхания: при росте тренированности частота дыхания в состоянии покоя становится реже, а восстановление после физической нагрузки происходит сравнительно быстро. Показателем самоконтроля, отражающим состояние сердечно-сосудистой системы, является пульс – частота сердечных сокращений. Частота пульса 40 уд./мин и менее является признаком хорошо тренированного сердца, либо следствием какой-либо патологии.

Важным показателем, характеризующим функцию сердечно-сосудистой системы, является уровень артериального давления. Быстрое восстановление (в течение нескольких минут) показателей давления говорят о подготовленности организма к физическим нагрузкам.

Ведение дневника самоконтроля. Результаты самоконтроля рекомендуется фиксировать в дневнике самоконтроля, чтобы была возможность их периодически анализировать самостоятельно или совместно с преподавателем, тренером или врачом.

Дневник самоконтроля помогает занимающимся лучше познать самого себя, приучает их следить за собственным здоровьем, позволяет своевременно заметить степень усталости от умственной работы или физической тренировки, состояние переутомления и заболевания, определить, сколько времени требуется для отдыха и восстановления умственных и физических сил, какими средствами и методами при восстановлении достигается наибольшая эффективность.

Самонаблюдения, отражаемые в дневнике самоконтроля, могут быть подробными и состоять из 15-20 показателей и более, но могут быть и краткими — из 5-8 показателей. Эти показатели должны быть наиболее информативными с учетом вида спорта или формы занятий. Например, при ведении дневника студентами- спортсменами, занимающимися силовыми видами спорта (тяжелая атлетика, борьба, бокс), вместе с другими показателями наибольшее внимание должно быть обращено на контроль за массой тела и развитием силы.

Представителям циклических видов спорта (бег, лыжные гонки, плавание и др.) необходимо тщательно контролировать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, жизненную емкость легких, а также показатели развития выносливости. Студентам, занимающимся физическими упражнениями по учебной программе самостоятельно в оздоровительных целях.

Кроме показателей, указанных в примерной форме дневника, необходимо периодически дополнительно отмечать результаты наблюдения за ростом, жизненной емкостью легких и физической подготовленностью не реже одного раза в семестр. За весом, окружностью грудной клетки, за развитием силы и состоянием дыхательной системы (пробы Штанге и Генчи) — один раз в месяц.

Источник