Вреден ли бокс для здоровья и мозга спортсмена?

Содержание статьи:

- Преимущества и недостатки

- Как правильно проводить тренировки

- Вред бокса для здоровья и мозга спортсмена

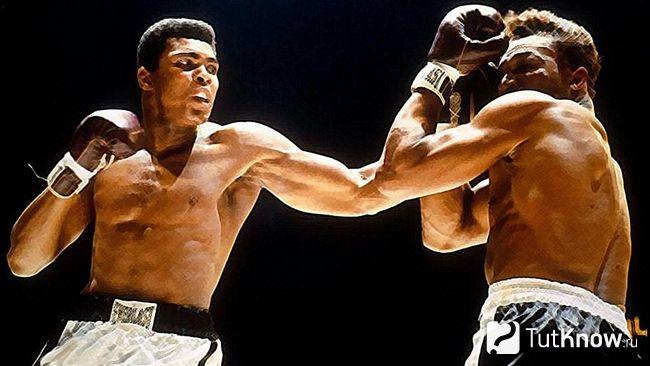

Много лет не утихают споры о вреде бокса для здоровья и мозга спортсмена. Это рискованный вид спорта, но и он может быть полезным. В каждой культуре на разных развитиях человечества существовал спорт, похожий на бокс. Например, на Руси это были кулачные бои. Сам же бокс большую популярность приобрел в Англии. Произошло это в девятнадцатом столетии. Правила впервые были утверждены в 1867 году и в это же время появились перчатки.

Преимущества и недостатки бокса

Говорить о вреде бокса для здоровья и мозга спортсмена, не рассматривая положительные стороны этого вида спорта, было бы неправильно. При регулярных тренировках и соблюдении определенных правил, у человека резко улучшиться координация, выносливость, а также повысится работоспособность дыхательной и сердечнососудистой систем.

Среди преимуществ бокса необходимо отметить следующие:

- Укрепляются мускулы, а суставы становятся более подвижными.

- Движения становятся более легкими, и повышается маневренность.

- Улучшается работа защитных механизмов организма.

- Подавляются негативные эмоции и стресс.

- Человек учиться защищать себя и близких ему людей.

- Устраняется проблема лишнего веса.

Вполне очевидно, что такой жесткий контактный вид спорта, как бокс, имеет и некоторые недостатки:

- Высокие риски получения травмы.

- Возможны проблемы с работой нервной системы из-за частых ударов по голове.

- Центр тяжести перемещается в область грудной клетки, что несколько снижает устойчивость.

Как правильно проводить тренировки в боксе?

Безусловно, тренировки в боксе следует проводить под присмотром опытного наставника. Это сложный с технической точки зрения вид спорта и самостоятельно постичь все нюансы будет неимоверно сложно. Только хороший тренер поможет с постановкой удары, а его рекомендации позволят избежать травм.

Техника наматывания бинтов также достаточно сложна и без помощи специалиста не обойтись. Проводить занятия самостоятельно можно только после того, как вы освоите основные навыки. Отрабатывать удар затем можно и в домашних условиях, но вот обойтись без спаррингов не получится. Перед началом тренировок вам стоит проконсультироваться с врачом на предмет отсутствия противопоказаний.

Вред бокса для здоровья и мозга спортсмена

Сегодня все чаще люди начинают посещать залы, чтобы улучшить свое здоровье. Однако медицинские работники постоянно напоминают, что заниматься следует правильно, ведь в противном случае можно причинить вред организму. Даже такой, безопасный на первый взгляд вид спорта, как бег, может быть опасен для позвоночного столба. В первую очередь это касается людей, страдающих избыточным весом.

В ходе исследований ученые обнаружили, что в определенных ситуациях пробежки в парке могут оказаться опаснее боя на ринге. В то же время нет сомнений в том, что частые удары по голове или корпусу также дают повод говорить о вреде бокса для здоровья и мозга спортсмена. Но уже нельзя с полной уверенностью говорить, что этот вид спорта в обязательном порядке станет причиной развитии серьёзных заболеваний нервной системы и головного мозга.

Заметим, что проведенное сотрудниками Университета Гейдейберка касается только любительского бокса. С профессиональными боксерами все значительно сложнее и частые удары по голове могут вызвать нарушения кровотока в головном мозге. После мощных ударов велик риск разрыва капилляров и образования тромбов. Но не стоит помнить, что причастность занятий профессиональным боксом к развитию болезни Паркинсона у Мохаммеда Али не была доказана.

После этого случая многие родители забрали своих сыновей из секций бокса. Ученые из Германии постарались опровергнуть разговоры о серьёзном вреде бокса для здоровья и мозга спортсмена. Во время проведения исследований использовалось современное оборудование, о чем с гордостью заявили ученые. Они выбрали для своего эксперимента томограф, способный работать с магнитными полями напряженностью в три Тесла. Руководитель проекта отметим, что такое оборудование дало возможность обнаружить даже самые незначительные кровоизлияния.

Напомним, что кровоизлиянием называются микроскопические инсульты геморрагической природы. При этом резко снижается качество питания нервных клеток и их отростков, которые обладают высокой чувствительностью к дефициту кислорода, а также глюкозы. Если этого происходит, то нервные клетки, лишенные качественного питания, погибают на протяжении нескольких часов.

В эксперименте принимало участие 79 человек, 37 из которых никогда не занимались спортивными единоборствами, а остальные были боксерами-любителями. В контрольной группе не было зафиксировано ни одного случая кровоизлияний, а среди боксеров таких оказалось три. Отметим, что проблемными участками мозга стали височный и лобный отделы. Именно в них после пропущенных ударов наблюдается максимальное смещение тканей.

В то же время ученые уверены, что подобные результаты можно смело назвать статистически незначимыми. Во многом это заключение связано со значительным разбросом степени тренированности боксеров. Длительность их карьеры составила от одного года до 25 лет, что существенно повлияло на количество проведенных боев, а также нокаутов.

Как мы уже говорили, проецировать результаты этого эксперимента на профессиональных спортсменов нельзя. Практически все предыдущие исследования доказали, что длительность «спортивной жизни» боксера оказывает сильное влияние на его здоровье. Однако пока сложно сказать, можно ли назвать кровоизлияния существенными факторами развития расстройств нервной системы. Группа ученых не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшее время намерена провести новые эксперименты, но уже с привлечением профессионалов.

Простые люди уверены, что боксеры и особенно профессионалы, после завершения карьеры имеют серьезные проблемы с нервной системой и мозгом. Согласно официальной статистике только пятая часть всех завершивших карьеру атлетов страдает заболеванием, которое ученые назвали «боксерское слабоумие». Частые сотрясения мозга различной степени тяжести не могут пройти бесследно и последствия могут быть достаточно серьезными. В первую очередь это касается когнитивных способностей, которые резко ухудшаются.

Безусловно, говоря о вреде бокса для здоровья и мозга спортсмена, следует учитывать продолжительность его карьеры и суммарное количество проведенных на ринге поединков. Хотя люди чаще всего вспоминают при разговоре о негативных последствиях для профессионалов, но и любители также не застрахованы от них. Многие специалисты в области спортивной медицины говорят о большем риске среди профессионалов, указывая в качестве причины различные цели, преследуемые спортсменами.

Каждый профессиональный боксер старается отправить своего противника в нокаут, а в любительском спорте бои чаще заканчиваются техническим нокаутом. Не стоит забывать и о боле жестких правилах, используемых в профессиональном спорте, ведь выдержать 12 трехминутных раундов очень сложно даже не пропуская удары в голову. Напомним, что любители проводят на ринге 8–9 минут.

Боксеры-любители находятся под пристальным вниманием медиков и после каждого нокдауна проходят неврологическое обследование. Сами же боксеры говорят о том, что используемые в любительском спорте перчатки более мягкие и не способны причинить такой же урон, как в профессиональном боксе. В последнее время в любительском спорте наблюдает некоторое послабление требований к защите. Например, атлет может не использовать шлем, если уже вышел из юниорского возраста.

Хотя результаты исследований и говорят о том, что отсутствие шлема не способствует росту рисков получения серьезной травмы головы, спортсменам стоит использовать этот вид защитной экипировки. Многие любители даже на тренировках работают в шлемах. Следует признать, что многие исследования все же говорят о том, что вред бокса для здоровья и мозга спортсмена существует даже на любительском уровне.

Например, в Гетеборге ученые установили, что после боя на любительском ринге в мозговой жидкости атлетов присутствуют несколько видов белковых соединений. Их наличие говорит о том, что нервные клетки были повреждены. Причем, даже после отдыха, концентрация двух протеинов продолжала оставаться высокой. Интересным фактом будет то, что руководитель проекта, Санна Нелиус в молодости сама занималась боксом на любительском уровне.

В исследовании, о котором сейчас идет речь, принимало участие три десятка спортсменов. Все они провели на ринге минимум 46 боев. Ученые исследовали атлетов до начала поединка, затем через неделю и спустя 14 дней с момента его завершения. Итоги эксперимента оказались не утешительными — повреждения мозга были зафиксированы у 80 процентов испытуемых. У пятой части атлетов признаки повреждений прослеживались и после отдыха. Заметим, что ни один боксер во время боя не оказался в нокауте.

После завершения исследования, ученые выразили надежду, что их работа будет замечена и воспринята всерьез не только боксерами, но и представителями других спортивных единоборств. В ходе исследований, проводимых американскими учеными было доказано, что головной мозг получает повреждение задолго до того момента, как проявятся первые симптомы.

Ученые установили, что у боксеров с течением времени, не только погибают нервные клетки, но также уменьшается объем мозга. Это может стать причиной не только ухудшения памяти, но и вызвать развитие других серьезных недугов. Руководитель исследовательской группы Чарльз Берник уверен, что если не повести медобследование спортсмена на ранней стадии развития заболеваний, то ситуация может многократно усугубиться.

Он проводил наблюдения в одной из клиник Кливленда и обследовал около 170 спортсменов. В результате Берник констатировал, что первые необратимые изменения в головном мозге происходят после 6 лет активных занятий этим видом спорта. Если длительность карьеры боксера превышает двенадцать лет, то риски многократно возрастают.

Заметим, что Берник наблюдал не только за боксерами, но и представителями других спортивных единоборств. Согласно существующих сейчас правил в профессиональном боксе, спортсмен должен в обязательном порядке пройти одно медицинское обследование. Чаще всего оно проводится на заре карьеры. Затем медкомиссия вправе отправить атлета на дополнительное освидетельствование, но происходит это достаточно редко. Мы уже говорили, что большинство заболеваний носят скрытый характер и когда проявляются их симптомы, может быть уже поздно что-либо предпринимать.

Вреден или полезен бокс для здоровья, смотрите в видео ниже:

Источник

Прямой в голову

Почему бокс — один из самых опасных видов спорта

23 июля в американской больнице от полученных на ринге травм умер российский боксер Максим Дадашев. Спустя два дня, 25 июля, сразу после боя скончался пуэрториканский боксер Уго Сантильян. Медиа окрестили последнюю неделю июля «одной из самых страшных в истории бокса». Однако смерть от полученных во время боксерского поединка увечий — явление далеко не редкое. Редакция N + 1 разбиралась, почему бокс может считаться одним из самых опасных видов спорта.

Причина смерти — нокаут

За 11 раундов своего последнего боя Максим Дадашев пропустил 319 ударов. С каждым раундом боксер защищался все хуже и хуже. Перед заключительным, 12-м раундом тренер Дадашева Бадди Макгирт кинул на ринг полотенце. Этот жест сигнализирует о намерении наставника остановить бой и снять своего подопечного с ринга, признав его поражение.

В спорте нокаутом считается ситуация, когда, пропустив удар, один из противников не может продолжить бой, пока рефери считает от одного до десяти.

В спортивной медицине нокаутом называют состояние спортсмена, характеризующееся головокружением, потерей ориентации в пространстве или даже сознания. Причиной нокаута обычно становятся травмы либо головы, либо внутренних органов (селезенки, печени, диафрагмы, дыхательных мышц; реже — сердца), либо шеи в области расширения сонной артерии — каротидного синуса.

Как правило, при этом у боксера резко падает артериальное давление (из-за сотрясения мозга) или происходит внезапная потеря мышечного тонуса в скелетной мускулатуре. В таком состоянии спортсмен просто не способен подняться и продолжить бой.

Максим Дадашев не смог самостоятельно покинуть ринг: партнеры по команде помогли ему добраться до подтрибунного помещения, где боксер потерял сознание. Из зрелищного комплекса MGM National Harbor спортсмена доставили в больницу, где врачи диагностировали у него отек мозга. Спасти Максима не удалось.

Мнение эксперта о причинах смерти Максима Дадашева

Первая ошибка — никто не учитывает кумулятивного эффекта, то есть того, что [в ходе боя] последствия от ударов накапливаются.

Вторая ошибка — секундантов. В этом конкретном примере секундант спрашивает у боксера, не выбросить ли ему полотенце, не остановить ли бой. Но ни один боксер на ринге не скажет: «Давай, останавливай бой!» Надо было не спрашивать, а выбрасывать.

Третья ошибка — рефери на ринге. Видит, что «плывет» парень, надо было тоже [остановить бой].

И еще одна ошибка. [Никто не заметил, что] на фоне хронической субдуральной гематомы, которая потихонечку развивалась, у [Максима] после двух новых ударов развилась эпидуральная гематома, которая начала очень быстро сдавливать мозг, потому что она находится между костями черепа и твердой мозговой оболочкой. Она нарастает быстро: сначала появляется светлый промежуток, человек [еще] себя чувствует нормально, а через некоторое время он теряет сознание и впадает в кому.

И наконец была еще одна ошибка, чисто медицинская. Ему сделали трепанацию черепа, откачали гематому, а кровотечение не остановили. В результате от вклинения ствола головного мозга — остановка дыхания.

Александр Клочков

профессор, бывший сотрудник Центра спортивной медицины

И такие случаи далеко не редки. Мануэль Веласкес, один из первых публичных сторонников запрета бокса, еще в 1940-х годах начал собирать имена всех погибших в результате травм боксеров на основе новостей и архивных данных. Его последователи продолжили дело, и последняя версия списка содержит упоминание 1865 случаев гибели спортсменов в период с 1890 по 2011 год.

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали данные о смерти 339 боксеров, погибших между 1950 и 2007 годами, и выяснили, что в 65 процентах случаев смерть наступала после нокаута. Еще в 15 процентах случаев — после технического нокаута, когда бой останавливал рефери, врач, секундант боксера или сам боксер из-за обстоятельств (как правило, травм или рассечений), препятствующих продолжению поединка.

«Отмороженные»

Конечно, далеко не все поединки боксеров заканчиваются настолько трагически. Но даже легкие удары по голове оставляют отпечаток на здоровье спортсменов и зачастую приводят к развитию «деменции боксеров». Впервые это заболевание в 1928 году описал американский невролог Гаррисон Стэнфорд Мартланд.

Мартланд обратил внимание, что у некоторых уже закончивших спортивную карьеру титулованных боксеров речь бывает немного заторможена, а с лица не сходит блаженная улыбка. На спортивном жаргоне их состояние называли «Punch drunk» (от англ. punch — «удар» и drunk — «пьяный»).

Существует множество вариантов перевода этого выражения на русский язык, самые уместные из которых, пожалуй, — «отмороженные» или «отбитые», — но и они не передает всех оттенков и нюансов игры слов.

Этот жаргонизм попал в первое медицинское описание «деменции боксеров». По наблюдениям доктора Мартланда, такое состояние в мягкой или жесткой формах свойственно половине завершивших карьеру бойцов. Подробно он описал симптомы «Punch drunk» на случае своего пациента, имя которого в работе представлено инициалами.

Пациент N.E. с 16 лет начал заниматься единоборствами и за 5 лет построил успешную карьеру в боксе. В 22 года он перенес первый в жизни нокаут, после которого провел без сознания почти час. Впоследствии N.E. перенес еще один нокаут и в 23 года оставил бокс из-за тремора конечностей и частичной утраты способности держать равновесие.

В течение последующих 15 лет состояние N.E. плавно ухудшалось, и к 38 годам, несмотря на хорошую физическую форму и нормальное питание, его частично парализовало.

В современной медицинской номенклатуре заболевание, описанное доктором Мартландом, называют хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Симптомы ХТЭ в целом напоминают симптомы болезни Альцгеймера или паркинсонизма. Сходства в анамнезе пациентов неслучайны: все эти заболевания вызваны структурными изменениями белого вещества головного мозга и отложениями тау-белка в разных его отделах.

К развитию ХТЭ приводят систематические, даже легкие, травмы головы. У боксеров заболевание зачастую развивается спустя 10-15 лет после окончания карьеры, но может и послужить поводом для ухода из профессии.

Признаки энцефалопатии наблюдались у таких звезд профессионального бокса, как Джо Луис, Аль Маккой и Мухаммед Али, однако официальный диагноз ХТЭ ставят единицам. Всего же, по оценкам ученых, с проявлениями «деменции боксеров» разной степени тяжести сталкиваются от 17 до 51 процента спортсменов

Одно из последних поражений легендарного американского боксера Аль Маккоя, к этому времени уже страдавшего от хронических болезней, связанных со спортивных прошлым. Его соперник, Джо Луис, окончил карьеру после нокаута в 1951 году.

Бокс и голова

Систематические травмы головы, по словам бывшего сотрудника Центра спортивной медицины профессора Александра Клочкова, приводят к разрыву мостиковых вен между твердой и паутинной оболочками мозга и, как следствие, к образованию субдуральной гематомы.

Кровоизлияние между двумя мозговыми оболочками тяжело диагностировать распространенными методами, потому что его не видно ни с помощью компьютерного, ни с помощью магнитно-резонансного томографов.

Для диагностики хронической субдуральной гематомы необходимо использовать методику функционального слежения за состоянием боксеров, сочетающего ряд косвенных методов, и при подозрениях на нарушения отправлять спортсменов на сложные исследования. Подтвердить диагноз может лишь дорогостоящее исследование на позитронно-эмиссионном томографе.

Ральф Томас (1895–1924), один из фигурантов «списка Мануэля Веласкеса», погиб на ринге в Нью-Йорке после пропущенного удара в область сердца

Источник