ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В современной литературе существует большое количество определений «здоровья», однако основным, признанным во всех странах, является определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В принятом в 1948 г. Уставе ВОЗ записано: «Здоровье— это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Исследованием здоровья населения занимается медицинская статистика— один из разделов биостатистики, она изучает основные закономерности и тенденции здоровья населения, здравоохранения с использованием методов математической статистики.

Для оценки здоровья определенной группы людей или населения в целом принято использовать следующие группы индикаторов:

• показатели медико-демографических процессов;

• показатели физического здоровья.

Кроме того, для комплексной оценки здоровья отдельных пациентов населения в целом выделяют следующие пять групп здоровья:

• I группа — здоровые;

• II группа — здоровые лица, у которых отсутствует какая-либо хроническая болезнь, но имеются различные функциональные отклонения, снижение иммунологической резистентности, частые острые заболевания и др.;

• III группа — больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями при сохраненных в основном функциональных возможностях организма;

• IV группа — больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями со снижением функциональных возможностей организма;

• V группа — тяжелые больные, нуждающиеся в соблюдении постельного режима.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Здоровье населения обусловлено комплексным воздействием факторов, определяющих образ жизни человека, среду его обитания, наследственность и состояние системы здравоохранения.

Общепринята следующая классификация факторов, определяющих состояние здоровья населения:

• социально-экономические (образ жизни, условия труда, жилищные условия, материальное благосостояние и т.д.);

• социально-биологические (возраст, пол, наследственность и т.д.);

• эколого-климатические (состояние воздуха, воды, почвы, уровень солнечной радиации и т.д.);

• медико-организационные (качество, эффективность, доступность медико-социальной помощи и т.д.).

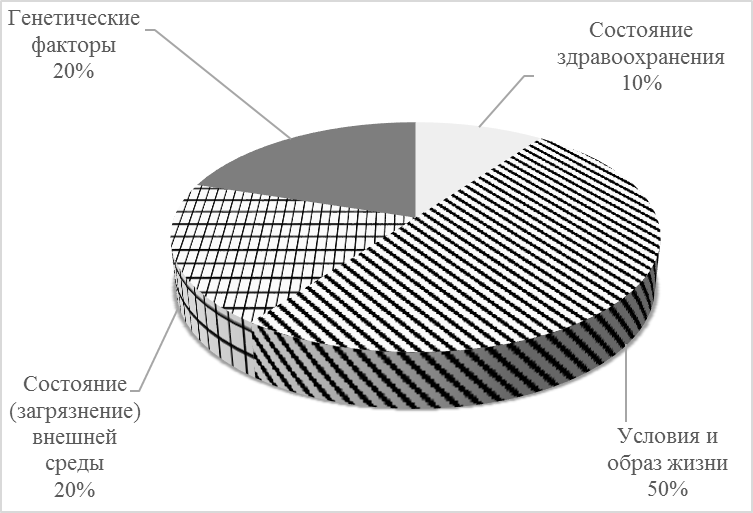

Разделение факторов на приведенные группы весьма условно, так как обычно человек подвергается комплексному воздействию взаимосвязанных и обусловливающих друг друга факторов. В настоящее время, по мнению известного ученого, академика РАМН Ю.П. Лисицына, принято считать, что здоровье на 50% и более зависит от условий и образа жизни, на 20% от состояния (загрязнения) окружающей внешней среды, на 20% от генетических факторов и на 10% от состояния здравоохранения (рис. 1.1). Причем одни факторы

позитивно влияют на состояние здоровья населения, другие, наоборот, оказывают отрицательное воздействие.

Факторы, потенциально опасные для здоровья человека, способствующие возникновению заболеваний, называются факторами риска. В отличие от непосредственных причин заболеваний (вирусы, бактерии и т.д.), факторы риска действуют опосредованно, создавая неблагоприятный фон для возникновения и развития болезней.

Рис. 1.1.Доля отдельных факторов риска в формировании здоровья населения (академик Ю.П. Лисицын)

Таким образом, главная задача государства в целом и здравоохранения в частности состоит в разработке и реализации комплекса профилактических мероприятий по снижению воздействия факторов риска и усилению позитивных факторов, обусловливающих здоровье населения.

Более подробно о роли средних медицинских работников в организации медицинской профилактики изложено в главе 14.

Источник

Факторы, определяющие здоровье человека

Здоровье человека, возникновение тех или иных заболеваний, их течение и исход, продолжительность жизни зависят от большого числа факторов.

Все факторы, определяющие здоровье, делят на факторы, укрепляющие здоровье («факторы здоровья») и факторы, ухудшающие здоровье («факторы риска»).

По мнению ВОЗ в зависимости от сферы влияния все факторы объединены в четыре основные группы: 1) факторы образа жизни (50% в общей доле влияния); 2) факторы внешней среды (20% в общей доле влияния); 3) биологические факторы (наследственность) (20% в общей доле влияния); 4) факторы медицинского обслуживания (10% в общей доле влияния).

К основным факторам образа жизни, укрепляющие здоровье, относятся: отсутствие вредных привычек; рациональное питание; адекватная физическая нагрузка; здоровый психологический климат; внимательное отношение к своему здоровью; сексуальное поведение, направленное на создание семьи и деторождения.

К основным факторам образа жизни, ухудшающим здоровье, относятся: курение, алкоголь, наркомания, токсикомания, злоупотребление лекарственными средствами; несбалансированное в количественном и качественном отношении питание; гиподинамия, гипердинамия; стрессовые ситуации; недостаточная медицинская активность; сексуальное поведение, способствующее возникновению половых заболеваний и непланируемой беременности.

К основным факторам внешней среды, определяющим здоровье, относятся: условия обучения и труда, факторы производства, материально-бытовые условия, климатические и природные условия, степень чистоты среды обитания и т.д. К основным биологическим факторам, детерминирующим здоровье, относятся наследственность, возрастные, половые и конституциональные особенности организма. Факторы медицинской помощи определяются качеством медицинского обслуживания населения.

3. Образ жизни и здоровье

Образ жизни – это определенный вид (тип) жизнедеятельности человека. Образ жизни характеризуется особенностями повседневной жизни человека, охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы использования свободного времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участие в общественной жизни, нормы и правила поведения.

При анализе образа жизни обычно рассматриваются различные виды деятельности: профессиональная, общественная, социально-культурная, бытовая и другие. В качестве основных выделяют социальную, трудовую и физическую активность. Будучи обусловленным в значительной степени социально-экономическими условиями, образ жизни находится в зависимости от мотивов деятельности конкретного человека, особенностей его психики, состояния здоровья и функциональных возможностей организма. Этим, в частности, объясняется реальное многообразие вариантов образа жизни различных людей.

Основными факторами, определяющие образ жизни человека являются: уровень общей культуры человека; уровень образования; материальные условия жизни; половые и возрастные особенности; конституция человека; состояние здоровья; экологическая среда обитания; характер работы, профессии; особенности семейных отношений и семейного воспитания; привычки человека; возможности удовлетворения биологических и социальных потребностей.

Концентрированным выражением взаимосвязи образа жизни и здоровья человека является понятие здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизниобъединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях.

Здоровый образ жизни выражает определенную ориентированность деятельности человека в направлении укрепления и развития здоровья. Важно при этом иметь в виду, что для здорового образа жизни недостаточно сосредотачивать усилия лишь на преодоление факторов риска возникновения различных заболеваний: борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, гиподинамией, нерациональным питанием, конфликтными отношениями (хотя это имеет большое оздоровительное значение), а важно выделить и развивать все те многообразные тенденции, которые «работают» на формирование здорового образа жизни и содержатся в самых различных сторонах жизни человека.

Научную основу здорового образа жизни составляют основные положения валеологии. Валеология (от лат. valeo — здравствовать) представляет собой совокупность научных знаний о формировании, сохранении и укреплении здоровья. Это сравнительно новое научно-педагогическое направление, возникшее в связи с острой необходимостью оздоровления населения, в том числе и молодых людей. В настоящее время валеологические знания включены в программу учебной дисциплины «Физическая культура».

Согласно основным положениям валеологии, образ жизни человека представляет собой выбор способа жизни, сделанный самим человеком в отношении того, как ему жить.

По мнению В.П.Петленко, образ жизни человека должен соответствовать его конституции, при этом под конституцией понимается генетический потенциал организма, продукт наследственности и среды. Конституция всегда индивидуальна: образов жизни столько же, сколько людей. Определение конституции человека пока весьма затруднительно, но некоторые приемы ее оценки разработаны и начинают внедряться в практику (определение соматотипа, психотипа и т.д.).

К основным социальным принципам здорового образа жизни относятся следующие: образ жизни должен быть эстетичным; образ жизни должен быть нравственным; образ жизни должен быть волевым.

К основным биологическим принципам здорового образажизни могут быть отнесены следующие: образ жизни должен быть возрастным; образ жизни должен быть обеспечен энергетически; образ жизни должен быть укрепляющим; образ жизни должен быть ритмичным.

Анализируя сущность социальных и биологических принципов здорового образа жизни, можно легко убедиться, что соблюдение большинства из них является непременным условием для формирования физически культурного человека.

Образ жизни студенческой молодежи также имеет свои специфические черты, связанные с особенностями возрастного характера, спецификой учебной деятельности, условиями быта, отдыха и ряда других факторов. Основными элементами здорового образа жизни студентов являются: организация режима труда (учебы), отдыха, питания, сна, пребывания на свежем воздухе, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям; стремление к физическому совершенству путем организации индивидуального целесообразного режима двигательной активности; содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность; исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма, наркомании, гиподинамии и т.д.); культура сексуального поведения, межличностного общения и поведения в коллективе, самоуправления и самоорганизации; достижение душевной, психической гармонии в жизни; закаливание организма и его очищение и т.д.

Особое значение имеет оптимальная двигательная активность. Для организма двигательная активность является физиологической потребностью. Это объясняется тем, что человеческий организм запрограммирован природой для движения, причем активная двигательная деятельность должна быть на протяжении всей жизни: с раннего детства до глубокой старости. Сотни и сотни веков человек следовал этим предначертаниям природы, а потом резко изменил образ жизни. Так, если еще в прошлом веке 96% всей затраченной на трудовую деятельность энергии приходилось на долю мышц, то сегодня 99% энергии приходится на долю . машин.

Здоровье и двигательная активность – это сближающиеся в настоящее время понятия. «Мышечный голод» для здоровья человека также опасен, как недостаток кислорода, питания и витаминов, что неоднократно подтверждалось. Например, если здоровый человек в силу каких-то причин даже всего лишь нескольких недель не двигается, то мышцы начинают худеть. Его мышцы атрофируются, работа сердца и легких нарушается. Сердце тренированного человека вмещает в себя почти в два раза больше крови, чем сердце не занимающегося физическими упражнениями. Не случайно все долгожители отличаются повышенной двигательной активностью на протяжении всей жизни.

Реально же сейчас сложилась такая ситуация, что в современном обществе, особенно у большинства горожанин, уже почти нет других средств для укрепления здоровья и искусственного повышения двигательной активности, кроме физической культуры. Физические упражнения должны восполнять недостаток в физическом труде, в двигательной активности современного человека.

Многие люди, оправдывая нежелание заниматься физическими упражнениями, ссылаются на то, что у них для этого не хватает времени. В этой связи уместно вспомнить изречение: «Чем меньше времени тратишь на спорт, тем больше его потребуется на лечение».

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Факторы, определяющие здоровье населения

Здоровье населения обусловлено комплексным воздействием факторов, определяющих образ жизни человека, среду его обитания, наследственность и состояние системы здравоохранения. Общепринята следующая классификация факторов, определяющих состояние здоровья населения:

¾ социально-экономические (образ жизни, условия труда, жилищные условия, материальное благосостояние и т.д.)

¾ социально-биологические (возраст, пол, наследственность и т.д.)

¾ эколого-климатические (состояние воздуха, воды, почвы, уровень солнечной радиации)

¾ медико-организационные (качество, эффективность, доступность медико-социальной помощи ит.д.).

Факторы, потенциально опасные для здоровья человека, способствующие возникновению заболеваний, называются факторами риска. В отличие от непосредственных причин заболеваний (вирусы, бактерии и т.д.), факторы риска действуют опосредованно, создавая неблагоприятный фон для возникновения и развития болезней.

Рисунок 2. Доля отдельных факторов риска в формировании здоровья населения (академик Ю.П. Лисицын)

Таким образом, главная задача государства в целом и здравоохранения в частности состоит в разработке и реализации комплекса профилактических мероприятий по снижению воздействия факторов риска и усилению позитивных факторов, обусловливающих здоровье населения.

Заболеваемость населения — это важнейшая составляющая комплексной оценки здоровья населения. Учет заболеваемости ведется практически всеми медицинскими учреждениями. Анализ заболеваемости необходим для выработки управленческих решений как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях управления системой здравоохранения. Только на ее основе возможны правильное планирование и прогнозирование развития сети учреждении здравоохранения, оценка потребности в различных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служат одним из критериев оценки качества работы медицинских учреждений, системы здравоохранения в целом.

Основные источники получения информации о заболеваемости населения следующие:

¾ регистрация случаев заболевания при обращении населения за медицинской помощью в организации здравоохранения;

¾ регистрация случаев заболевания при медицинских осмотрах;

¾ регистрация случаев заболеваний и причин смерти по данным патологоанатомических и судебно-медицинских исследований.

Учет заболеваемости по данным обращаемости населения за медицинской помощью в организации здравоохранения ведется на основании разработки «Талона амбулаторного пациента» (ф. 025-6(7)/у-89; 025-10/у-97; 025-11/у-02; 025-12/у-04) или «Единого талона амбулаторного пациента» (ф. 025-8/у-95). Талоны заполняются на все заболевания и травмы (кроме острых инфекционных заболеваний), во всех поликлиниках, амбулаториях в городах и сельской местности.

В зависимости от поставленных задач и используемых организационных технологий медицинские осмотры подразделяют на:

¾ предварительные медицинские осмотры;

¾ периодические медицинские осмотры;

¾ целевые медицинские осмотры.

Предварительные медицинские осмотры проводят при поступлении на работу или учебу с целью определения соответствия состояния здоровья требованиям профессии или обучения, а также выявления заболеваний, которые могут прогрессировать в условиях работы с профессиональными вредностями или в процессе учебы.

Цель периодических медицинских осмотров — динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия профессиональных вредностей, своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными опасными веществами и производственными факторами.

Целевые медицинские осмотры проводятся, как правило, для обнаружения ранних форм социально-значимых заболеваний (злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет и другие) и охватывают различные группы организованного и неорганизованного населения.

Лучший способ массового медицинского осмотра с точки зрения качества — это проведение его бригадой специалистов. Однако такие осмотры связаны с необходимостью привлечения значительных кадровых, финансовых, материальных ресурсов.

Именно поэтому стремление охватить медицинскими осмотрами как можно большую часть населения с привлечением ограниченного объема ресурсов обусловило разработку и внедрение различных организационных форм обследования с использованием многообразных тестов. Эти организационные формы носят общее название «скрининг». Само понятие «скрининг» берет начало от английского слова «screening»,что в переводе означает просеивание, отсев, отбор. Скрининг — это массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или начальными признаками заболеваний. Основная цель скрининга — провести первичный отбор лиц, требующих углубленного обследования, консультации узких специалистов, формирования групп повышенного риска заболевания определенной патологией. Как правило, целевые (скрининговые) медицинские осмотры проводятся в несколько этапов.

В результате медицинских осмотров рассчитывается показатель патологической пораженности.

Основным нормативным документом, который используется во всех странах мира для изучения заболеваемости и причин смертности, служит Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). МКБ — это система группировки болезней и патологических состояний, которая пересматривается и утверждается ВОЗ примерно каждые 10 лет. В настоящее время у нас в стране, как и во всем мире, действует Международная классификация десятого пересмотра — МКБ-10 (табл. 1).

Источник