Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

О роли витаминов и минеральных веществ в питании человека — Надзор по гигиене питания

О роли витаминов и минеральных веществ в питании человека

О роли витаминов и минеральных веществ в питании человека

Витаминыявляются биологическими регуляторами различных процессов, протекающих в живом организме. Для нормальной жизнедеятельности человека они необходимы в небольших количествах. Общая суточная потребность организма в различных витаминах составляет 0,1-0,2 г. Большинство витаминов не синтезируется человеческим организмом, поэтому они должны поступать вместе с пищей. В настоящее время известно более 50 витаминов и витаминоподобных веществ. По растворимости витамины классифицируют на две группы: жирорастворимые и водорастворимые.

Минеральные вещества участвуют в пластических процессах организма — формировании и построении тканей, особенно костной, в водно-солевом обмене, поддержании кислотно-щелочного равновесия, осмотического давления крови, обеспечивают протекание многих ферментативных процессов.

Общее содержание минеральных веществ в большинстве пищевых продуктов составляет в среднем 1%. Все минеральные элементы делят на три группы: макроэлементы (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S), содержащиеся в пище в относительно больших количествах (более 1 мг%), микроэлементы (Fe, Zn, Cu, I, F и др.), концентрация которых невелика (менее 1 мг%) и ультрамикроэлементы (Sn, Pb, Hg и др.), присутствующие в продуктах в «следовых» количествах

Характеристика основных витаминов и минеральных веществ

Источник

Гигиеническая характеристика витаминов.

Витамины – это органические соединения, необходимые организму в небольших количествах и обеспечивающие его нормальные физиологические функции. Они принимают участие во всех жизненно важных биохимических процессах, входя в состав всех ферментных систем. Если Б – кирпичики, Ж и У – источники энергии, передвигающие эти кирпичики, то ферменты – это вещества, регулирующие их передвижение, развитие и соединение между собой.

Гигиеническая характеристика витаминов. Витамины разделяются на жиро- и водорастворимые. Растворимые в воде витамины: вит. С и вит. группы В и вит.РР. Эти витамины не запасаются организмом и выводятся из него за 1- 4 дня, поэтому должны поступать ежедневно. Витамины, растворимые в жирах: А,Д,Е,К – в течение длительного времени сохраняются в жировых тканях организма и в печени.

Наиболее часто у всех людей возникает недостаток того или иного витамина, что называется гиповитаминозом, приводящего к понижению иммунитета, сопротивляемости организма к вредным воздействиям, работоспособности и т.д. Редко, в основном при приеме больших доз искусственных витаминов, возникает гипервитаминоз, вызывающий резкое растройство деятельности отдельных органов и организма в целом. Полное отсутствие витамина в пище приводит к авитаминозу — болезни с ярко выраженными симптомами, специфичными для каждого витамина.

Причины гипо- и авитаминозов разнообразны:

1) алиментарная недостаточность, 2) угнетение нормальной кишечной микрофлоры (дисбактериоз), продуцирующей витамины, 3) нарушение всасывания витаминов, 4) повышенная потребность в витаминах в период болезни или перегрузок и т.д.

Характеристика основных витаминов.

Витамин С — самый повседневно высоко востребованный из всех витаминов. Укрепляет и усиливает иммунитет, снижает воспалительные реакции; участвует в синтезе коллагена, укрепляя связки суставов; усиливает восстановление клеток при их повреждениях. Среднесуточная потребность – 80-100 мг, у курильщиков -150 мг в сутки

Витамины группы В нормализуют обмен веществ в кожных покровах, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, укрепляют нервную систему, в частности:

Витамин В1. регулирует обмен углеводов, использование образующейся из них энергии.

Витамин В2 участвует в жировом, углеводном и белковом обмене.

Витамин В5 нормализует деятельность нервной системы, надпочечников и щитовидной железы, участвует в образовании эритроцитов.

Витамин В9 (фолиевая кислота) регулирует процесс деления и размножения клеток,участвует в белковом обмене.

Витамин В12 участвует в образовании эритроцитов, соединительной ткани и росте организма, особенно нужен людям-вегетарианцам.

Среднесуточная потребность витаминах: В1 — 2 мг; В2 — 2,5 мг; В5 – 10 мг; В6 -3 мг; В9 — 0,4 мг; В12 – 0,005 мг.

Витамин А участвует в обновлении кожи, поддерживает остроту зрения, стимулирует защиту организма от инфекционных заболеваний, предотвращает старение. Среднесуточная потребность – 2мг.

Витамин Е – предупреждает преждевременное старение, помогает организму усваивать кислород. Среднесуточная потребность – 15 мг

Витамин Д в комплексе с кальцием способствует росту и укреплению костей, укрепляет иммунную систему. Среднесуточная потребность – 250 мг

Минеральные вещества, макроэлементы и микроэлементы.

Каждой живой клетке для нормального функционирования и роста необходимы минеральные вещества, поэтому они являются обязательным компонентом пищи. В пищу минеральные вещества поступают из почвы, содержанием в которой и определяется их ассортимент и количество в пище данного региона.

Минеральные вещества в зависимости от ежесуточной потребности подразделяются на макро- и микроэлементы. Если макроэлементов требуется в сутки до грамма, то микроэлементов – миллиграммы

При деградации почвы (например, в результате выращивания на приусадебных участках на протяжении многих лет монокультур – картофеля, зерна, огурцов) содержание минеральных веществ в почве уменьшается, что ведет к обедненному содержание их в растениях и к дефициту в организме питающегося ими населения.

Макроэлементы – кальций, магний, натрий, калий и фосфор (5 наименований).

Кальций – обеспечивает формирование костей и зубов, играет роль в пищеварении тонкого кишечника, свертываемости крови и сокращении мускулов. Среднесуточная потребность – 900 мг.

Калий – обеспечивает передачу нервных импульсов, особенно на его снижение чувствительно сердце; поддерживает нормальное кровяное давление. Среднесуточная потребность – 400 мг.

Магний – вместе с кальцием и фосфором участвует в росте и поддержании костей, связок, мышц, сосудов и нервов. Среднесуточная потребность – 400 мг.

Фосфор – вместе с кальцием поддерживает рост костей и зубов, обеспечивает обмен веществ. Среднесуточная потребность – 1250 мг.

Микроэлементы – бор, германий, хром, мель, йод, железо, марганец, молибден, селен, кобальт, кремний, сера, ванадий и цинк (14 наименований).

Железо – способствует образованию гемоглобина, транспортировке кислорода эритроцитами и усвоению мышцами. Среднесуточная потребность – 15 мг.

Кобальт – действует вместе с витамином В12, снижает кровяное давление и расширяет сосуды сердца. Среднесуточная потребность не установлена.

Селен – вместе с витамином Е защищает иммунную систему, участвует в работе поджелудочной железы и простаты, как сильный антиоксидант предупреждает старость. Среднесуточная потребность – 0,5 мг.

Хром – усиливает действие инсулина. Среднесуточная потребность – 0,25 мг.

Цинк — участвует в работе поджелудочной и половых желез, способствует заживлению ран и ожогов. Среднесуточная потребность – 15 мг.

Фтор – укрепляет кости и зубы. Среднесуточная потребность – 0,5 мг.

Источник

31 Гигиеническое значение витаминов

Витамины — это различные по химическому составу органические соединения, необходимые организму для образования ферментов. Они делятся на две группы: растворимые в воде (С, Р, витамины группы В) и растворимые в жирах (A, D, Е, К).

Основным пищевым источником жирорастворимых витаминов служат животные и растительные жиры (сливочное и растительное масло, рыбий жир и др.); водорастворимых — фрукты, овощи, злаки, цитрусовые, ягоды смородины, шиповника.

Обязательное условие обеспечения организма достаточным количеством и набором витаминов — разнообразная пища, в том числе свежие овощи и фрукты. Зимой и весной количество витаминов в пище уменьшается, что связано со снижением объема потребляемых свежих овощей и фруктов и количества витаминов в хранящихся с осени продуктах. Количество витаминов (особенно С и А) уменьшается и при длительной термической кулинарной обработке.

При выполнении физических упражнений расход витаминов особенно велик, поэтому в пищевом рационе спортсменов, сбалансированном по энергетической ценности и содержанию белков, жиров и углеводов, может не хватать витаминов, особенно в видах спорта на выносливость в зимнее и весеннее время (январь-апрель). Для восстановления дефицита целесообразно принимать таблетированные препараты витаминов.

Особенно тщательно следует следить за восстановлением витаминного дефицита во время напряженных тренировок, в период адаптации к новым условиям, например при выезде в среднего-рье, во время соревнований.

Витамин С (аскорбиновая кислота). Он участвует в синтезе проколлагена и переходе его в колла-■ген, выполняющих роль опорных структур в различных тканях организма, в том числе для нормализации проницаемости капилляров. окислительно-вос-■становительной активностью при воздействии на недоокислен-■ные продукты межуточного обмена.

Витамин Р (рутин). Усиливает действие аскорбиновой кислоты, способствует восстановлению дегидроаскорбиновой кислоты в аскорбиновую. Основная его функция — уменьшение проницаемости капилляров, но только в присутствии витамина

Витамин PP В организме человека он участвует в переносе электронов водорода от окисляющихся субстратов в процессе клеточного дыхания, обеспечивает его нормальный рост и развитие.

Витамин В, (тиамин) участвует в биохимических процессах углеводного обмена, окислительном декарбоксилировании кето-кислот, обеспечении нормального роста. Он играет важную роль в деятельности нервной системы человека, обменных процессах в коре головного мозга и периферических нервных волокон.

Витамин В2 (рибофлавин) в организме человека участвует в основных окислительно-восстановительных процессах (окислении жирных кислот), влияет на рост и развитие детского организма, обеспечивает световое и цветовое зрение.

Витамин В6 (пиродоксин) участвует в азотистом обмене, в синтезе серотонина и обмене жиров, в построении ферментов, связанных с обменом аминокислот, обеспечивает нормальный рост.

Витамин В12 (цианкобаламин) представляет собой сложное комплексное соединение с большой биологической активностью. Он участвует в кроветворении (гемопоэзе), в ряде обменных процессов (переносе метальных групп, синтезе нуклеиновых кислот), улучшает состояние центральной нервной системы, положительно влияет на регенерацию нервных волокон и нервно-мышечных окончаний.

Витамин D (кальциферол) представляет собой группу витаминов, сходных по химической структуре и биологическому значению. Их основная роль — регулировать обмен фосфора и кальция в организме человека: обеспечить всасывание фосфора и кальция в тонком кишечнике и реабсорбцию (всасывание) фосфора в почечных канальцах и перенос кальция из крови в костную ткань

Витамин Е (токоферол). Под этим названием объединен ряд соединений, близких по химической структуре и биологическому действию. Витамин Е предохраняет ненасыщенные липиды клеточных и субклеточных мембран от свободнорадикального окисления, способствуют сперматогенезу, развитию плода и течению беременности; участвует в окислительных процессах,

Витамин К (филлохины) называют антигеморрагическим вита-ином, так как он участвует в процессах синтеза протромбина, пособствует нормализации свертывания крови, снижает кровоточивость сосудов, связанную с гипопротромбинэмией.

33.общие гигиенические требования к режиму питания. Функциональное состояние организма человека, уровень его умственной и физической работоспособности во многом зависят не только от общей калорийности дневного рациона, но и от рационального распорядка приема пищи в течение суток. У взрослых 3 -4 приема пищи; у детей дошкольного возраста —4—5. Три основных приема пищи — завтрак, обед и ужин; четвертым может быть второй завтрак (между завтраком и обедом) или полдник (между обедом и ужином) в зависимости от традиций и условий жизни.Общие гигиенические требования к режиму питания — постоянное время приема пищи и пропорциональное по времени суток соотношение их содержания и калорийности. Эти правила обусловлены особенностями биоритмов обменных процессов человека. Оптимальная калорическая стоимость дневного рациона должна быть примерно следующей: завтрак —30—35%, второй завтрак или полдник — 10-15%, обед-35-40%, ужин-15-20%. Основную часть белковых и жирных продуктов (мясо, рыбу, яйца, масло и т. п.) целесообразно принимать в первую половину дня (на завтрак и обед). Ужин должен быть преимущественно углеводным (винегреты, каши) и содержать только легкоперевариваемые и легкоусвояемые белки (творог, сыр, молоко). Каждый прием пищи должен включать овощи или фрукты, желательно в свежем виде (овощные салаты, гарниры, фруктовый десерт). При умеренных энерготратах количество хлебных продуктов в пищевом рационе в течение дня не должно превышать 250-350 г.

34.Режим питания при занятиях ФКиС.Для спортсменов предпочтителен 4-х разовый прием питания, а в некоторых видах спорта и дополнительное питание. Завтрак составляет 25-30%, обед 30-35%, полдник 10-15%, ужин 25-30%. Обычно через 1,5-2 часа после завтрака начинается тренировкаюЕсли завтрак плотный то через 3-4ч. Между занятиями физ.упр и след за ним приемом пищи устанавливается временной интервал в 30-40 мин. Питание спортс-в может измениться в зависимости от периодов и задач тренировки. При нагрузках аэробного характера продолжительностью до 1,5ч целесообразен смешанный пищевой рацион с пропорциональным соотношением БЖУ. Перед тренировкой продолж-ю 2-2,5ч за 2-3 дня до нее перейти на углеводную диету, что позволит создать необходимый запас гликогена в мышцах. При тренировках анаэробного характера целесообразна смешанная диета, чтобы создать запасы гликогена.

Источник

Гигиеническое значение минеральных веществ и витаминов в питании населения

Минеральные вещества и витамины играют весьма важную и вместе с тем своеобразную роль в жизнедеятельности организма. Прежде всего они не используются как энергетические материалы, что является специфической особенностью для белков, жиров и углеводов. Другой отличительной чертой этих пищевых веществ является относительно очень незначительная количественная потребность в них организма. Достаточно сказать, что суточное потребление всех минеральных элементов и их соединений не превышает 20 – 25 г, а соответствующая цифра для витаминов выражается даже в миллиграммах.

Как уже указывалось, минеральные вещества относятся к жизненно необходимым компонентам питания, обеспечивающим развитие и нормальное функциональное состояние организма. По содержанию в пищевых продуктах их принято условно разделять на две группы: в первую включаются так называемые макроэлементы, содержащиеся в сравнительно больших количествах (кальций, фосфор, магний, калий, сера, хлор и др.), во вторую входят микроэлементы, находящиеся в продуктах в малых количествах (железо, кобальт, марганец, йод, фтор, цинк, стронций и др.). Некоторые исследователи выделяют еще группу ультрамикроэлементов, концентрация которых соответствует гамма-процентам (золото, свинец, ртуть, радий и др.).

Можно считать установленным участие минеральных веществ наряду с другими компонентами пищи во всех биохимических процессах, протекающих в организме. Доказанным также является факт, что данные вещества обладают выраженной активностью и могут считаться истинными биоэлементами. При этом, находясь в плазме крови и других жидкостях организма, они имеют большое значение в регуляции основных жизненно важных функций. Это прежде всего связано с их влиянием на состояние коллоидов тканей, определяющих степень дисперсности, гидратации и растворимости внутриклеточных и внеклеточных белков.

Вместе с тем достаточно высокое и стабильное содержание некоторых макроэлементов способствует поддержанию на неизменном уровне солевого состава крови и осмотического давления, от чего в значительной мере зависит количество воды, удерживаемой в тканях. Так, ионы натрия усиливают способность тканевых белков связывать воду, а ионы калия и кальция уменьшают. В результате избыток поваренной соли будет в конечном итоге затруднять деятельность сердца и почек и отрицательно сказываться на состоянии соответствующих категорий больных.

Весьма важную роль играют минеральные вещества для формирования буферных систем организма и поддержания на должном уровне его кислотно-щелочного состояния. При этом преобладание в пищевых продуктах калия, натрия, магния и кальция обусловливает их щелочную ориентацию, а серы, фосфора и хлора – кислотную. При обычном смешанном питании пищевые рационы нередко отличаются большим содержанием кислых веществ, что может приводить к возникновению ацидоза.

Установленным является значение микроэлементов для эндокринного аппарата, активности гормонов и ферментативных процессов. Об этом свидетельствует участие йода в деятельности щитовидной железы, влияние меди и кобальта». И действие адреналина, цинка и кадмия – инсулина и т. д.

Большую физиологическую роль играют минеральные вещества в пластических процессах, в построении и формировании тканей организма, особенно скелета. В этом отношении общеизвестно значение кальция, фосфора, магния, стронция и фтора, причем недостаточное их поступление вместе с пищей неизбежно приводит к нарушению роста и обызвествления костей.

О биологической активности минеральных компонентов питания свидетельствует существование биогеохимических провинций, т. е. районов, где количество некоторых микроэлементов в почве резко увеличено или понижено, что отражается на составе произрастающих на ней растений, составе воды, молока и мяса животных. Если люди длительное время проживают в таких районах, то это может повлечь за собой развитие своеобразных патологических состояний, например эндемического зоба или флюороза.

При характеристике отдельных микроэлементов необходимо прежде всего остановиться на физиологической роли кальция, соединения которого существенно влияют на обмен веществ, рост и деятельность клеток, возбудимость нервной системы я сократимость мышц. Особенно важное значение он имеет в формировании костей скелета в качестве одного из основных структурных компонентов. При этом только при определенном соотношении в крови фосфора и кальция отложение последнего в костной ткани протекает нормально. Если же количество данных элементов не сбалансировано, то наблюдается нарушение процессов окостенения, выражающееся в возникновении рахита у детей, остеопороза и других костных изменений у взрослых.

Установлено, что оптимальное их соотношение 1:1,5 – 1:2. Ввиду того что в пищевом рационе это соотношение обычно далеко от оптимального, то для нормализации соответствующих процессов необходима регулирующая роль витамина О, способствующего усвоению кальция и задержке его в организме.

Необходимо также отметить, что он является весьма трудно усвояемым макроэлементом из-за чрезвычайно малой растворимости в воде. Только воздействие желчных кислот, сопровождаемое образованием комплексных соединений, позволяет перевести кальций в усвояемое состояние. Весьма большое значение для организма имеет содержание в пище фосфатов, так как органические соединения фосфора представляют подлинные аккумуляторы энергии (аденозинтрифосфат, фосфорилкреатинин). Именно эти соединения используются организмом при сокращении мышц и биохимических процессах, протекающих в мозге, печени, почках и других органах. Вместе с тем фосфорная кислота участвует в построении молекул многочисленных ферментов катализаторов распада пищевых веществ, создающих условия для использования потенциальной их энергии. Наконец, фосфор широко представлен в пластических процессах, особенно протекающих в костной системе животного организма. При характеристике физиологической роли магния следует указать, что он имеет важное значение для нормализации возбудимости нервной системы, обладает антиспазматическими и сосудорасширяющими свойствами и оказывает влияние на снижение уровня холестерина в крови. Отмечено также, что при его недостатке увеличивается содержание кальция в мышцах и стенках артерий. Имеются данные о том, что соли магния угнетают рост злокачественных новообразований и, таким образом, обладают антибластомогенным действием. Наконец, известно, что он участвует в процессах углеводного, фосфорного и кальциевого обмена, причем его избыток отрицательно сказывается на усвоении последнего. Говоря о макроэлементах, входящих в состав пищевых продуктов, необходимо отметить значение калия, натрия, хлора и серы. Первый из них играет важную роль во внутриклеточном обмене, некоторых ферментативных процессах, образовании ацетилхолина и способствует выведению жидкости из организма.

Ионы натрия являются в известной мере физиологическими антагонистами калия, и его соединения (бикарбонаты и фосфаты) принимают непосредственное участие в образовании буферных систем, обеспечивающих кислотно-щелочное состояние и постоянство осмотического давления. Что касается хлора, то он в составе хлорида натрия служит одним из регуляторов водного обмена и используется для синтеза соляной кислоты железами желудка.

Наконец, сера представляет важный структурный компонент некоторых аминокислот, витаминов и ферментов, а также входит в состав инсулина.

Переходя к краткой биологической характеристике микроэлементов, необходимо подчеркнуть, что их содержание в пищевых продуктах растительного и животного происхождения подвержено большим колебаниям, поскольку оно зависит от геохимических особенностей местности. Одним из наиболее ярких примеров в этом отношении является изменение концентрации в почве йода и фтора, служащее причиной возникновения своеобразных эндемических заболеваний. Интересно отметить, что в настоящее время из элементов, входящих в таблицу Менделеева, более 60 уже обнаружены в составе живых организмов. Однако иногда еще очень трудно сказать, какие из этих элементов представляются жизненно необходимыми, а какие случайно попадают из окружающей внешней среды. Тем не менее то, что мы знаем, позволяет прийти к заключению об огромной роли их в нашем организме, о чем впервые высказал предположение выдающийся русский биохимик Т. А. Бунге.

К числу наиболее изученных микроэлементов относится железо, основное значение которого заключается в его участии в процессе кроветворения. Кроме того, оно является составной частью протоплазмы и клеточных ядер, входит в состав окислительных ферментов и т. д. Вместе с железом в синтезе гемоглобина и других жедезопорфиринов принимают участие медь и кобальт, последний к тому же воздействует на образование ретикулоцитов и превращение их в зрелые эритроциты.

Что касается марганца, то он, очевидно, является активатором процессов окисления, обладает выраженным липотропным влиянием, а также служит одним из факторов оссификации, определяющих состояние костной ткани. Вместе с тем он обладает стимулирующим влиянием на процессы роста и деятельности эндокринного аппарата.

Из других микроэлементов обращает на себя внимание цинк, причем, по мнению ряда исследователей, его роль в организме не менее важна, чем железа. В частности, имеются данные об участии этого элемента в кроветворении, деятельности гипофиза, поджелудочной и половых желез, а также значение его как фактора роста. Наконец, цинк оказывает влияние на содержание витаминов в пищевых продуктах, причем обогащение им почв способствует синтезу растениями аскорбиновой кислоты и тиамина.

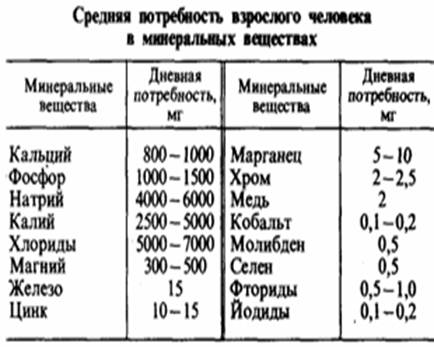

Все сказанное о роли макро- и микроэлементов делает необходимым нормирование их в питании населения. В этом отношении более или менее точно определена средняя потребность взрослого человека в целом ряде минеральных веществ (табл. 11).

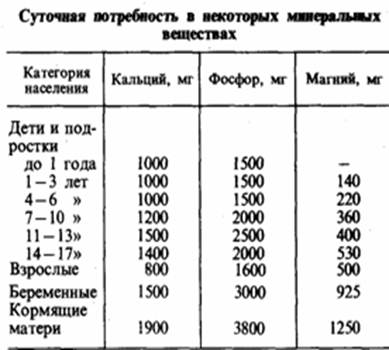

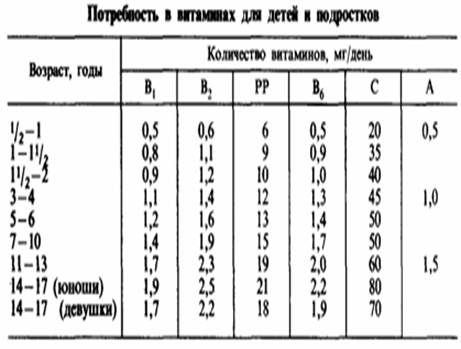

Однако принятые в настоящее время официальные рекомендации включают пока соответствующие нормативы только для трех наиболее важных микроэлементов. При этом относительно подробная дифференциация этих нормативов имеется для детей, подростков, беременных и кормящих женщин, взрослых (табл. 12).

Таблица 11- Потребность взрослого человека в минеральных веществах

Таблица 12- Потребность детей в минеральных веществах

К числу минеральных жизненно важных веществ необходимо отнести и воду, недостаток и избыток которой в нашем рационе является вредным для организма. При этом водное голодание наиболее тяжело переносится человеком и оно значительно опаснее, чем пищевое, приводя к летальному исходу уже через несколько суток. Вместе с тем излишнее ее потребление способствует большой нагрузке на сердце, повышает процессы белкового распада и увеличивает жирообразование. Установлено, что суточная потребность в воде определяется условиями внешней среды, характером работы и количеством принятой пищи. Так, водный баланс взрослого человека в среднем определяется следующими величинами: супы 500-600 г, вода питьевая 800-1000 г, содержащаяся в твердых продуктах 700 г и образующаяся в самом организме 300-400 г.

Витамины являются низкомолекулярными органическими соединениями, биологически активными в ничтожных концентрациях. Их значение для организма чрезвычайно велико, так как они необходимы для нормального течения всех биохимических реакций, усвоения других пищевых веществ, роста и восстановления клеток и тканей. В качестве катаболических фактороввитамины служат катализаторами метаболических процессов, выполняя роль коферментов, участвуют в образовании и функциях ферментных систем. Установлено также их анаболическое значение, заключающееся в организации и развитии тканей, органов и структурных образований организма. Это касается развития эмбриона, формирования скелета, кожных и слизистых покровов, зрительного пурпура, синтеза аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, образования ацетилхолина, стероидов и т. д.

Важную роль играют витамины для поддержания высокой устойчивости человека к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и инфекционного начала, благодаря чему они могут использоваться как профилактическое средство при воздействии химических веществ, ионизирующей радиации и других профессиональных вредностей.

Все более широкое применение получают витаминные препараты при лечении инфекционных заболеваний, после хирургических операций, для устранения побочного действия антибиотиков, сульфаниламидов и т. д. В результате принцип сбалансированности витаминов в пищевом рационе становится одним из обязательных требований лечебной диетологии.

При определенной степени витаминного дефицита может возникнуть известный разрыв между ассимиляционными и диссимиляционными процессами и проявиться дисфункция систем и органов. В конечном итоге это должно привести к наступлению дистрофических изменений, причем, по справедливому мнению В.А. Энгельгарта, некоторые авитаминозы можно уподобить аферментозам.

Если в течение более или менее продолжительного времени количество витаминов в пищевом рационе является недостаточным, то развивается своеобразное патологическое состояние. Обычно это состояние, именуемое гиповитаминозом, проявляется резким падением сопротивляемости организма к инфекционному началу, выраженным снижением работоспособности, ослаблением памяти и т. д.

Ранняя диагностика гиповитаминозов бывает довольно затруднительной ввиду неспецифичной симптоматики, но облегчается проведением соответствующих лабораторных исследований. Так, например, C-гиповитаминоз может быть установлен по снижению концентрации аскорбиновой кислоты в крови и уменьшению выведения ее с мочой.

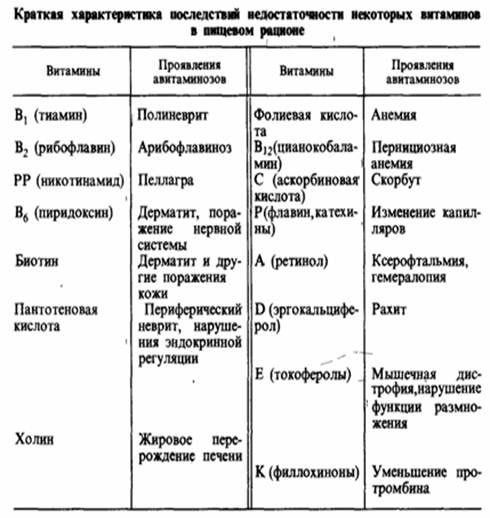

В случае значительного дефицита определенных витаминов возможно развитие авитаминозов, т. е. элементарных заболеваний, сопровождаемых более тяжелыми и характерными проявлениями (табл. 13).

Таблица 13 – Краткая характеристика проявления авитаминозов

Необходимо отметить, что от момента перехода на неполноценное питание до выраженного проявления болезни нередко проходит несколько недель и даже месяцев. Это объясняется наличием в организме запасов данных веществ, которые бывают особенно значительными для жирорастворимых витаминов. Иногда же авитаминозы и особенно гиповитаминозы развиваются быстро, что обычно бывает связано с перенесенными инфекционными заболеваниями, изнурительной физической нагрузкой и другими причинами, обусловливающими истощение витаминных депо организма.

Возможно возникновение так называемых субгиповитаминозных состояний, развитие которых объясняется поступлением в организм человека не оптимальных, а минимально достаточных доз витаминов в течение длительного периода. В результате нарушаются сложные и важные биохимические процессы, ухудшается самочувствие, падает работоспособность и ослабляется сопротивляемость к вредным внешним воздействиям. Более того, в условиях ограниченного витаминного питания, очевидно, не могут быть достигнуты такие потенциальные возможности в развитии и жизнедеятельности организма, как его долголетие, длительность цветущего возраста и способность к воспроизведению потомства. Основной причиной возникновения авитаминозов и гиповитаминозов является недостаток витаминов в пище. Однако данные патологические и предпатологические состояния могут развиваться и при вполне достаточном содержании этих пищевых веществ в составе рациона в результате ухудшения их всасывания, повышенного разрушения и ускоренного выведения из организма.

Таким образом, все заболевания, связанные с нарушением витаминного питания, могут быть разделены по их этиологии на две группы: первичные, или экзогенные, обусловливаемые недостатком витаминов в диете, и вторичные, или эндогенные, связанные с их усвоением.

Следует подчеркнуть, что авитаминозы полностью ликвидированы как массовые заболевания во всех районах Советского Союза. Это, к сожалению, не относится к гиповитаминозам, профилактика которых представляет важную задачу для врача любого профиля. Последнее тем более важно, что недостаток в рационе некоторых витаминов в состоянии способствовать развитию весьма опасной возрастной патологии. Так, избыточное питание в сочетании с дефицитом аскорбиновой кислоты может явиться одной из причин раннего атеросклероза и преждевременного одряхления организма. Определенное значение в возникновении мозговых кровоизлияний имеет нехватка витамина Р, который к тому же обладает гипотензивным влиянием. Предполагается также, что холиновая недостаточность играет роль в патогенезе алиментарного цирроза печени. Наконец, нарушение использования в пищеварительном тракте витамина B12 служит причиной развития пернициозной анемии.

Установлено, что витаминная потребность организма зависит от очень многих условий, относящихся к его физиологическому состоянию, профессиональным особенностям трудовой деятельности, воздействию внешних факторов и др. Так, соответствующие нормативы возрастают при физической нагрузке и нервно-психическом напряжении (С, РР, B1), действии высокой температуры (С, B1, PP), подземных работах (С, B1, D), токсическом воздействии (С, B1 и др.), в условиях Крайнего Севера (С, B1, В2, D) и ряде других факторов. Достаточно, например, сказать, что повышенное потребление воды и усиленное потоотделение в горячих цехах будут способствовать вымыванию из организма водорастворимых витаминов. Вместе с тем витаминный обмен значительно увеличивается при инфекционных заболеваниях, эндокринных расстройствах, после хирургических операций и длительного лечения некоторыми лекарственными препаратами (сульфаниламидами, антибиотиками).

Особого внимания заслуживает повышенная потребность в витаминах беременных женщин, кормящих матерей и детей всех возрастов. Несколько возрастает эта потребность и в старческом возрасте, что, очевидно, можно связать с нарушениями пищеварительных и обменных процессов. Следовательно, нормативы витаминного питания должны полностью соответствовать нуждам человека, учитывая половые и возрастные различия, особенности труда и быта, климатические условия и др. Важное значение имеет не только предупреждение недостаточности витаминов в пище, но и обеспечение оптимального их количества. Это повышает созидательные силы организма, способствует росту и восстановлению тканей, благоприятствует течению процессов метаболизма, поддерживая их на более высоком уровне. Вместе с тем при построении любого рациона питания необходимо сбалансирование содержания витаминов как между собой, так и по отношению к другим компонентам пищи. Нарушение данного принципа может отрицательно сказаться на общем метаболизме и не дать ожидаемого положительного эффекта.

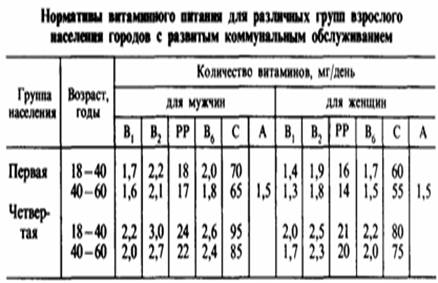

Принятые в настоящее время нормативы витаминного питания населения в значительной мере удовлетворяют указанным требованиям (табл. 14 и 15).

Как известно, витамины главным образом синтезируются в растениях, причем человек их получает либо непосредствен’ но с растительной пищей, либо через продукты животного происхождения. Кроме того, в образовании некоторых из них (например, витаминов группы В) играет роль микрофлора кишечника. Наконец, витамин D может синтезироваться при воздействии ультрафиолетовых лучей на содержащийся в кожных покровах 7,8-дегидрохолестерин, являющийся естественным провитамином.

Таблица 14- Нормативы витаминного питания взрослого человека

Таблица 15 – Потребность в витаминах для детей

Ценность основных носителей витаминов – фруктов и овощей – в значительной мере зависит от условий произрастания, способов хранения и кулинарной обработки. Естественно, что в весенне-зимний период полноценность питания может понижаться благодаря ограниченному ассортименту данных продуктов и уменьшению их витаминной активности. Это в первую очередь относится к содержанию аскорбиновой кислоты, наиболее легко разрушающейся при воздействии кислорода, особенно при повышенной температуре. Возникающий витаминный дефицит может быть восполнен за счет специальной витаминизации продуктов питания и готовых блюд, а также приема витаминных препаратов. Необходимо, однако, подчеркнуть, что проведение указанных мероприятий требует определенной осторожности и должно осуществляться под медицинским контролем.

Нельзя забывать о том, что введение в организм повышенного количества витаминов может привести к тяжелым последствиям – развитию витаминной интоксикации (гипервитаминоз). Классическим примером гипервитаминоза могут служить случаи гибели людей, отравившихся печенью белого медведя, содержащей огромные дозы витамина А. Известны также опасные последствия передозировки витамина D в педиатрической практике при профилактике и лечении рахита. Более легкие формы гипервитаминозов наблюдаются при приеме водорастворимых витаминов. Так, введение в течение суток нескольких сот миллиграммов тиамина вызывает возбуждение, бессонницу, головную боль, сердцебиение и ряд других симптомов.

Следует отметить, что в последнее время накопились данные о том, что принятые в большинстве стран нормативы витаминного питания, в том числе и для аскорбиновой кислоты, несколько повышены и недостаточно сбалансированы.

Источник