Железодефицитные анемии (ЖДА).Причины, клинические и лабораторные проявления ЖДА.

Железодефицитные анемии – гипохромные анемии, при которых организм оказывается в условиях дефицита железа (Fe). Содержание железа снижается в костном мозге, тканях, сыворотке крови и депо. В результате этого нарушается образование гемоглобина, возникают гипохромная анемия и трофические расстройства в тканях. Развитию анемии предшествует скрытый латентный период дефицита Fe в организме.

В среднем в организме человека имеется 4,5 г железа. Железо находится в соединении с белками:

1) 60% содержится в составе гемоглобина и называется гемовое или геминовое Fe — это функциональное железо. Функция гемоглобина состоит в переносе кислорода от легких к тканям. Геминовое Fe входит в состав миоглобина, цитохромов, каталазы, лактопероксидазы.

2) Белки, содержащие железо запасов – это ферритин и гемосидерин. Ферритин водорастворимый белок, содержащий 20% 3-х валентного железа.Его много в печени,мышцах, костном мозге, селезенке; немного – в плазме.

Гемосидерин – нерастворимый в воде белок, производное ферритина, еще больше содержит 3-х валентного железа (около 30%).

3) Белок, содержащий транспортное Fe – трансферин, относится к b-глобулинам, синтезируется в печени и переносит Fe в нужное место. Трансферин на 1/3 связан с железом и 2/3 в свободном состоянии. Сколько могут связать эти 2/3 и определяется как общая железосвязывающая способность (ОЖСС).

% распределение Fe в организме человека:

— в составе эритроцитов и эритрокариоцитов костного мозга – 65%

— тканевое железо – 15%

— транспортное Fe – 0,1-0,2%

Суточная потребность: мужчины – 1 мг в сутки

женщины – 2-3мг в сутки

В сутки поступает 12-15 мг Fe, а всасывается 5-10% (0,75-1,5 мг). Через желудочно-кишечный тракт естественным путем может всосаться 2,5 мг Fe. Лучше всего усваивается Fe – гема, которым богаты мясные продукты: телятина, печень.

Причины железодефицитных анемий (общие):

— потери железа больше, чем в норме

— недостаточное поступление железа

— повышенный расход железа

1) потери Fe – кровопотери, небольшие по объему, но постоянные и длительные. Чаще всего страдают женщины (менструации, роды, аборты, лактация). Потеря 2 мл крови » 1 мг Fe. Женщина за менструацию не должна терять больше 60 мл крови – считают гематологи. Гинекологи считают, что женщина может терять 100- 200 мг. При больших кровопотерях у женщин потребность железа до 3 мг в сутки. 30-40% женщин репродуктивного возраста имеют ЖДА, а каждая 2-я – латентный период дефицита железа. Во время беременности – суточная потребность железа до 3,5 мг.

У мужчин кровопотери в основном из ЖКТ (эррозии, дивертикулы, грыжи, язвы, геморрой).

Железодефицитные анемии возникают при хронических носовых, десневых кровотечениях, при гематурии.

Ятрогенные потери железа:

1) донорство ( у мужчин доноров потребность Fe – 3-3,8 мг/сут, у женщин – 3,7-5,3 мг/сут). После каждой сдачи крови рекомендуется 2 недели принимать препараты железа.

2) экстракорпоральные очищения крови (гемодиализ и др.)

Потери в замкнутой полости:

1) эндометриоз, не связанный с полостью матки ( в толще стенки матки и других органов формируются полости; в эти полости при менструации выбрасыватся кровь, кровь всасывается, а Fe превращается в гемосидерин (не растворимый в воде), который не всасывается.

2) в кистах (такой же механизм)

3) изолированный легочный сидероз (формирование полостей; происходит так же, как при эндометриозе).

У детей первого года жизни, младшего возраста,подростков наблюдается дефицит железа (связано с недостаточным исходным уровнем Fe).

Если не удается найти источника потери Fe, железодефицитная анемия называется эссенциальной или идиопатической (но до тех пор, пока не обнаружится источник кровопотери).

Линические проявления ЖДА.

* симптомы гипоксии (бледность без признаков эктерии, слабость, головокружения, сердцебиение, одышка, обмороки)

— секутся и выпадают волосы

— ногти становятся ломкими, изменения формы ногтей (выпуклость может смениться уплощением и даже вогнутостью)

— появляются трещины в углах губ (заеды)

— глоссит, атрофия сосочков языка

— извращения вкуса и запаха (больным нравится мел, зубной порошок, запах бензина, выхлопных газов, ацетона и др.)

— мышечная слабость (при кашле, чихе непроизвольное мочеиспускание; у девочек ночное недержание мочи).

Лабораторные проявления ЖДА.

— низкий цветовой показатель

— эритроциты в норме или близко к норме

— снижение содержания гемоглобина в одном эритроците МСН

— снижение концентрации гемоглобина в эритроците МСНС

— гипохромия, анизоцитоз ( в сторону микроцитоза), в тяжелых случаях –пойкилоцитоз

Источник

Линия заданий 21, ЕГЭ по биологии

1) Мозг людей с гипертонией получает меньше кислорода с кровью, чем мозг людей без гипертонии.

2) Через час людям сложнее воспроизвести запомненные слова, чем сразу после демонстрации слов.

3) В серии повторений запоминание слов улучшается.

4) Гипертония напрямую не влияет на познавательные способности человека.

5) У женщин память лучше, чем у мужчин.

Верный ответ: 23

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4936.

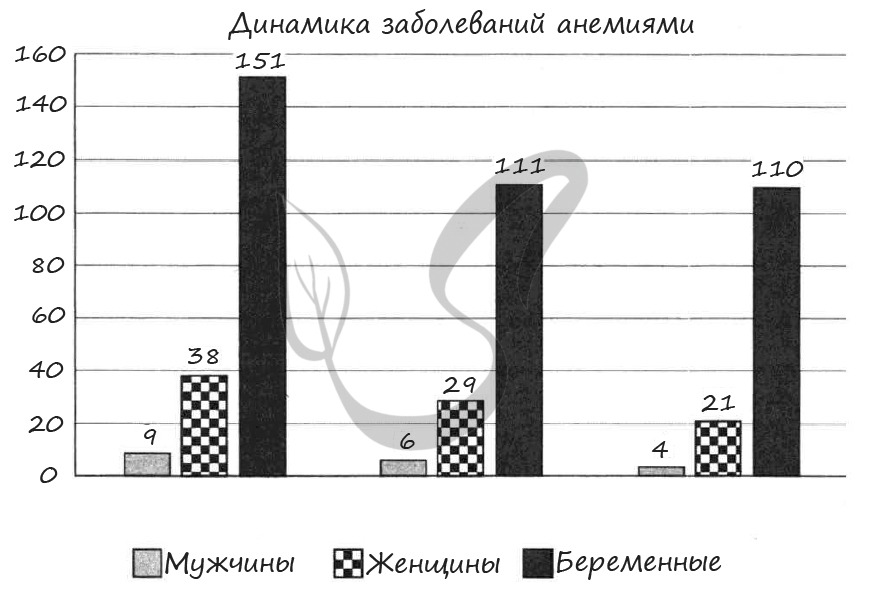

1) Женщины чаще страдают от анемии.

2) Анемия часто является симптомом более сложных болезней.

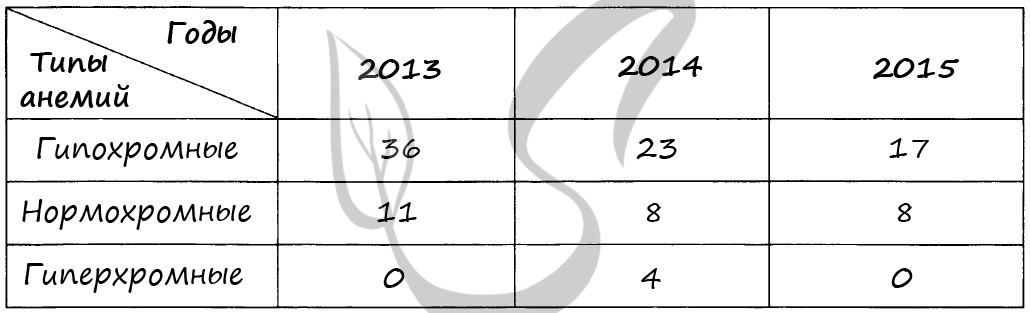

3) Гиперхромными анемиями люди болеют реже всего.

4) Анемией больше болеют люди в старости.

5) Количество больных гипохромными анемиями с каждым годом снижается.

Верный ответ: 35

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4964.

1) Люди старше 45 лет болеют реже, чем более молодые.

2) Люди старше 45 лет больше времени проводят дома, чем более молодые люди.

3) Наибольшее число заболевших среди детей от 3 до 12 лет.

4) Частые активные контакты детей друг с другом — основная причина заболеваемости.

5) У детей от 3 до 12 лет самый слабый иммунитет.

Верный ответ: 13

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4992.

1) Молекулярно-биологический метод — самый чувствительный.

2) Микробиологический метод лучше всего использовать в массовой диагностике.

3) Молекулярно-биологический метод требует дорогостоящего оборудования.

4) Иммунологический метод — самый ненадежный.

5) Поликлиники в РФ обычно используют микробиологический метод.

Верный ответ: 14

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5020.

1) Новообразования в 11 % случаев сопровождаются анемией.

2) При беременности очень часто возникает анемия.

3) Анемии возникают при любых нарушениях здоровья.

4) ЖДА наиболее распространена.

5) Анемия при хронических заболеваниях составляет более четверти от всех видов анемий.

Верный ответ: 45

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5048.

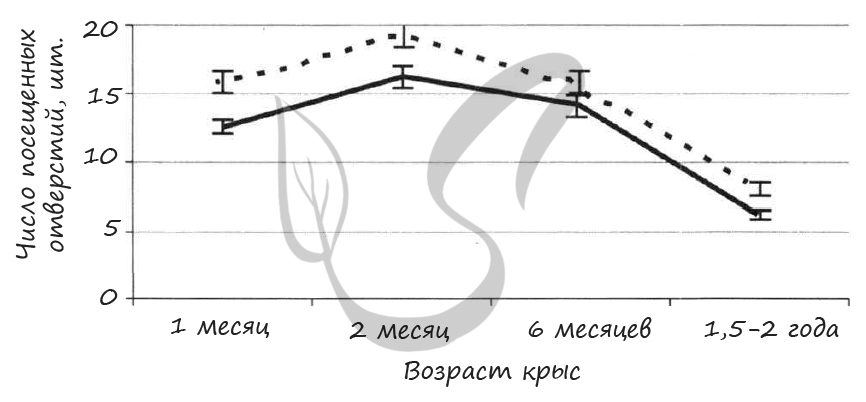

1) Крысы в возрасте 1,5-2 лет становятся менее подвижными.

2) С возрастом проявление ориентировочного поведения снижается.

3) Самки больше проявляют ориентировочный рефлекс, чем самцы.

4) Самки в целом более подвижны, чем самцы.

5) Крысы не живут больше двух лет.

Верный ответ: 23

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5076.

1) Количество заболевших всеми типами анемий уменьшается с каждым годом.

2) При беременности часто наблюдается дефицит железа.

3) Среди тех, кто страдает от анемии, беременных женщин больше всего.

4) В конце 2013 года появилось новое лекарство от анемии для беременных.

5) Беременность — всегда риск для здоровья женщины.

Верный ответ: 13

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5104.

1) Самки активнее в поиске пищи, чем самцы.

2) Самцы больше проявляют ориентировочный рефлекс, чем самки.

3) Новорожденные крысята малоподвижны.

4) Наибольшая двигательная активность наблюдается у двухмесячных самок.

5) После двух месяцев двигательная активность крыс снижается.

Верный ответ: 45

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5132.

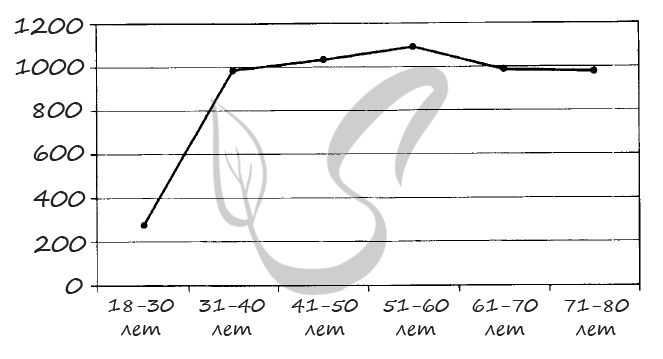

1) До 30 лет люди редко обращаются к врачам.

2) Количество диагностированных в возрасте от 31 года до 80 лет относительно одинаково во всех возрастных группах.

3) Анализ на онкомаркеры ненадёжен до 31 года.

4) Количество диагностированных резко возрастает после 30 лет.

5) Молодые люди не болеют раком.

Верный ответ: 24

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5160.

1) Дети не болеют раком.

2) До 40-50 лет частота обнаружения онкомаркеров растёт, а затем начинает снижаться.

3) Больше всего онкомаркеры обнаруживаются у людей среднего возраста.

4) Работоспособное население страны чаще болеет раком.

5) Работающие люди больше подвержены риску развития рака.

Источник

Анемии, патология гемостаза, онкогематология

008. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ

Материалы представлены из учебного пособия РУДН

Анемии. Клиника, диагностика и лечение / Стуклов Н.И., Альпидовский В.К., Огурцов П.П. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013. – 264 с.

Копирование и тиражирование материалов без указания авторов запрещено и преследуется по закону.

Анемии, развивающиеся в результате дефицита железа в организме, наиболее широко распространены в клинической практике. По данным ВОЗ около 2,5 млрд. человек на Земле имеют скрытый дефицит железа и 1 млрд. человек страдает железодефицитной анемией (ЖДА). Даже в развитых странах Европы и Северной Америке железодефицитная анемия выявляется у 7,5-11% всех женщин детородного возраста, а у 20-25%наблюдается скрытый тканевой дефицит железа. Значительно большая частота железодефицитных анемий в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Из всех анемий, встречающихся в клинической практике, около 80% являются железодефицитными.

Впервые ЖДА описал немецкий врач Иоганесс Ланге в 1554 году, а препараты для ее лечения впервые применил Sydenham в 1600 году.

Этиология и патогенез

Для того, чтобы были ясны механизмы развития ЖДА, необходимо иметь представления об обмене железа в организме. В организме здорового человека в среднем содержится 3–4 г железа, 72,9% которого входит в состав гемоглобина ( Hb ), 3,3% — в составе миоглобина и 16,4% находится в запасах (депо) в виде ферритина (80%) и гемосидерина (20%). Наибольшая часть ферритина содержится в плазме и по его уровню можно оценить содержание железа в депо.

Суточная потребность организма в железе составляет 22–24 мг и в основном покрывается за счет железа гема распадающихся эритроцитов. Физиологическая потеря железа с мочой, калом, слущивающимся эпидермисом составляет 0,6– 1,2 мг/сут. у мужчин и 1,5– 2 мг/сут. у женщин (учитывается кровопотеря во время менструального цикла – 25 мг/мес.), и покрывается за счет железа пищи, которого при обычной диете содержится около 14 мг.

В пищевых продуктах железо присутствует либо в виде составной части гема (мясо, рыба), либо как негемовое железо (овощи, фрукты). Органическое железо ( Fe 2+ ) хорошо всасывается (до 20–30%), а неорганическое железо ( Fe 3+ ) – не более, чем на 5%. Всего за сутки в верхних отделах тонкого кишечника абсорбируется 1– 2 мг (или 8-15%) содержащегося в пище железа.

Всасывание железа регулируется эпителиоцитами кишечника: оно возрастает при дефиците железа и блокируется при его избытке в организме. Транспорт железа от кишечной стенки до предшественников эритроцитов и клеток депо (макрофагов) осуществляется плазменным белком – трансферрином. Мерой количества свободного трансферрина в плазме, способного полностью насытиться железом, служит общая железосвязывающая способность (ОЖСС). В норме трансферрин насыщен железом на одну треть. Ненасыщенная железом часть трансферрина обозначается как латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС). Большая часть депонированного железа находится в виде гранул в макрофагах или сидерофагах, которые снабжают железом эритробласты. Предшественники эритроцитов, содержащие в своей цитоплазме гранулы железа, получили название сидеробластов и составляют 10-15% всех вызревающих клеток – эритрокариоцитов.

Дефицит железа в организме проходит несколько этапов: сначала наступает латентный дефицит железа, при котором железо исчезает из депо, что определяется по снижению уровня ферритина плазмы и содержания сидерофагов в костном мозге. Затем падает уровень железа сыворотки и возрастает ЛЖСС. На втором этапе выраженного дефицита железа развивается гипохромная анемия с низким содержанием гемоглобина в эритроцитах и иногда – нарушение функции железосодержащих ферментов (цитохромов), что вызывает нарушение окислительных процессов в тканях и трофические расстройства.

В основе патологии эритропоэза при дефиците железа лежит нарушение синтеза гема, в результате которого гемоглобинизация эритро-нормобластов запаздывает по сравнению с процессом обратного развития ядерных структур. Поскольку синтез гемоглобина из-за дефицита железа страдает в большей степени, чем образование эритроцитов, для железодефицитной анемии при сравнительно умеренном снижении числа эритроцитов свойственно более выраженное падение содержания в них гемоглобина, что проявляется гипохромией эритроцитов.

В зависимости от причин, вызывающих дефицит железа, выделяется 5 групп железодефицитных анемий:

1. Хронические постгеморрагические железодефицитные анемии;

2. Железодефицитные анемии, связанные с нарушением всасывания и поступления его с пищей;

3. Железодефицитные анемии, связанные с недостаточным исходным уровнем железа в организме (чаще у детей);

4. Железодефицитные анемии, обусловленные повышением потребности организма в железе (без кровопотери);

5. Железодефицитные анемии, связанные с нарушением транспорта железа.

Наиболее часто хроническая постгеморрагическая ЖДА встречается у женщин детородного возраста, что связано с обильными и длительными менструациями (у 30% -50% женщин) и частыми родами (чаще 1 раза в 3 года), которые характерны для жительниц Азии, Африки и Латинской Америки. Если кровопотеря за один менструальный цикл превышает 50 – 100 мл (или 25 – 50 мг железа), то недостаток железа сверх этого уровня не компенсируется пищевым железом (обильные и/или продолжительные кровотечения – гиперполименорея, дисфункциональные маточные кровотечения, менометроррагии). У 50% женщин меноррагии имеют органические причины: полипы, эндометрит, миомы, аденомиоз, открывающийся в полость матки. Определенную долю женщин с меноррагиями составляют больные с дисфункцией яичников. Поэтому всех женщин с нарушениями менструального цикла в виде гиперполименореи и менометроррагии обязательно необходимо обследовать у гинеколога. Нередко причиной меноррагий может быть нарушение гемостаза: тромбоцитопении и тромбоцитопатии, болезнь Виллебранда, наследственные или приобретенные дефициты свертывающих факторов VII , X , V и II . Основную роль в высокой частоте ЖДА у женщин, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки, играют частые беременности и роды. В США анемия среди беременных составляла 9% в первом, 14% — во втором и 37% в третьем триместрах беременности.

Кровопотеря из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является основной причиной ЖДА у мужчин и неменструирующих женщин. Даже небольшая кровопотеря (5 – 10 мл за сутки) приводит к месячной потере 200 -250 мл крови, что соответствует 100 – 125 мг железа. При такой ситуации ЖДА развивается через 1 – 1,5 года. Следует отметить, что такая кровопотеря не диагностируется при исследовании кала пробами Вебера или Грегерсена, которые положительны при суточной кровопотере в 30 мл. Наиболее чувствительным методом, позволяющим выявить кровопотерю свыше 2,5 мг в сутки, является метка крови по радиоактивному хрому с последующим определением радиоактивности кала.

Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК), характерны для заболеваний желудочно-кишечного тракта: эрозивный гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, изъязвившийся дивертикул Меккеля (слепой мешок тонкой кишки), неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, полипы желудочно-кишечного тракта, дивертикулез толстого кишечника, кровотечение из геморроидальных вен. Одной из частых причин кровопотери из ЖКТ являются опухоли желудка и кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, анкилостомидоз (одна анкилостома потребляет 0,3 мл крови). Поэтому всех мужчин с выявленной ЖДА обязательно необходимо обследовать у гастроэнтеролога для исключения заболеваний ЖКТ.

Следущей причиной развития ЖДА является кровотечение из расширенных с истонченной стенкой сосудов слизистых оболочек (болезнь Рендю-Ослера), которые наиболее часто выявляются в слизистой носа и высывают хроническое носовое кровотечение.

Дефицит железа может развиться у больных с хроническим внутрисосудистым гемолизом, протекающим с гемоглобинурией. Железо при внутрисосудистом гемолизе выделяется с мочой, так как входит в состав гемоглобина (гемоглобинурия) и гемосидерина (гемосидеринурия). Наиболее часто дефицит железа наблюдается при следующих гемолитических анемиях: пароксизмальной ночной гемоглобинурии и аутоиммунной гемолитической анемии с тепловыми гемолизинами.

Скрытый дефицит железа и ЖДА могут наблюдаться у доноров крови.

В редких случаях постгеморрагическая ЖДА может быть связана с кровоизлияниями в замкнутые полости с последующим нарушением реутилизации железа гема разрушившихся эритроцитов. Такие кровопотери встречаются при гломических (сосудистых) опухолях, при эндометриозе, не связанном с полостью матки. Подобный механизм развития анемии имеет место при изолированном легочном сидерозе, поскольку легочные сидерофаги не способны предавать железо эритробластам.

ЖДА при синдроме мальабсорбции наблюдается при хронических энтеритах (глютеновая энтеропатия, тропическое и нетропическое спру), синдроме Турнера, резекции желудка, осложненной демпинг-синдромом. Следует помнить, сто ЖДА не развивается в результате ахилического гастрита, поскольку органическое железо отлично всасывается при полной ахилии.

Железодефицитные анемии встречаются у 12–13% детей в возрасте от 6 мес. до двух лет. В развивающихся странах этот показатель значительно выше, в Индии, Африканских странах достигает 72–76%. В большинстве случаев железодефицитные анемии детей раннего возраста связаны с антенатальной недостаточностью депонирования железа, обусловленной сидеропеническим состоянием матери.

У подростков, особенно девушек, в период полового созревания, ЖДА, или «ювенильный хлороз», является следствием сочетания нескольких причин: повышения потребности в железе вследствие быстрого роста девушек и появления менструаций, исходно низкого уровня железа и плохого питания (отсутствия мясных продуктов в диете).

Описаны редкие случаи ЖДА, обусловленные наследственным нарушением выработки трансферрина (наследственная атранферринемия).

Со временем дефицит железа прогрессирует, течет долгие годы латентно, а затем, после полного истощения запасов железа в депо, развивается ЖДА.

В настоящее время выделяется несколько стадий дефицита железа:

1. Предрасположенность к развитию железодефицита (вегетарианство, подростковый возраст в сочетании с нарушением менструального цикла у девочек, частые роды, наличие хронических заболеваний ЖКТ или женской репродуктивной системы, связанных с кровопотерей).

2. Предлатентный дефицит железа. На этой стадии нет никаких лабораторных критериев дефицита железа, однако можно определить повышение абсорбции 59 Fe 3+ в ЖКТ, которое может превышать 50% (в норме 10 – 15%)

3. Латентный дефицит железа. Характеризуется развитием сидеропенического синдрома, снижением запасов железа в организме по данным лабораторных исследований.

4. ЖДА. Диагноз устанавливается при снижении концентрации гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин. Выделяется несколько стадий ЖДА:

— регенераторная стадия, характеризующаяся повышением выработки эритроцитов в ответ на гипоксию, связанную со снижением концентрации гемоглобина и появлением микроцитарных гипохромных форм эритроцитов. Основными лабораторными критериями являются ретикулоцитоз, расширение эритроидного ростка костного мозга;

— гипорегенераторная стадия, при которой формируется истинная недостаточность кроветворения, связанная с неэффективным эритропоэзом. На этой стадии выявляется эритроцитопения, ретикулоцитопения, сужение эритроцитарного ростка костного мозга.

Клиническая картина железодефицитных анемий складывается из общеанемических симптомов, связанных с недостаточным обеспечением тканей кислородом (слабости, головокружения, сердцебиения, одышки, обмороков), сидеропенических симптомов, свойственных только дефициту железа и заболеваний, приводящих к развитию ЖДА.

К сидеропеническим симптомам стоит отнести:

— мышечную слабость, не соответствующую степени анемии;

— извращение вкуса ( picachlorotica ) в виде стремления есть несъедобные вещества (мел, уголь, глину), сырые продукты (сырые крупы, тесто, сырой мясной фарш), а также пристрастие к необычным запахам (керосина, мазута, бензина, ацетона, гуталина, нафталина, выхлопных газов машин);

— выпадение волос и сухость кожи с образованием трещин, особенно часто в уголках рта (ангулярный стоматит);

— изменения ногтей: ломкость, появление исчерченности, вогнутости (койлонихии);

— болезненность и очаговое покраснение слизистой языка с атрофией сосочков («географический язык»);

— дисфагия, характеризующаяся затруднением глотания сухой пищи и развитием болезненных спазмов пищевода (синдром Пламмера-Вильсона);

— дизурические расстройства (недержание мочи, ночной энурез).

Наиболее характерным признаком ЖДА являются гипохромия, микроцитоз эритроцитов, анизоцитоз. Количество ретикулоцитов зависит от стадии ЖДА, может быть несколько выше или несколько ниже нормы, но не более чем в 5 — 10 раз. Выраженный ретикулоцитоз (более 100 ‰ ) является признаком активного кровотечения или гемолиза, что позволяет провести необходимые дифференциально диагностические мероприятия.

О гипохромии эритроцитов свидетельствуют:

— цветовой показатель (ЦП)

— среднее содержание гемоглобина в эритроците ( MCH )

— средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС)

О микроцитозе свидетельствуют:

— средний диаметр эритроцита (СДЭ)

— средний объем эритроцита ( MCV )

Показатели обмена железа:

Уровень сывороточного железа снижен

Об истощении запасов железа при ЖДА свидетельствуют низкие цифры ферритина сыворотки

В костном мозге в регенераторную стадию обнаруживается умеренное или даже резкое преобладание красного ростка (до 40 – 60% всех ядросодержащих клеток костного мозга) и признаки нарушения гемоглобинизации эритрокариоцитов в виде увеличения количества базофильных и полихроматофильных эритробластов за счет уменьшения содержания оксифильных форм (содержащих гемоглобин). Характерной особенностью костного мозга является почти полное отсутствие сидеробластов – эритрокариоцитов, содержащих гранулы железа, которые в норме составляют 10– 15% предшественников эритроцитов. Окраска костного мозга на присутствие гранул железа при этом дает отрицательные результаты. В гипорегенераторную стадию отмечается снижение содержания эритрокариоцитов до 10 — 20%, в периферической крови выраженная эритроцитопения, отсутствие ретикулоцитоза или даже ретикулоцитопения.

Диагноз железодефицитной анемии можно считать установленным, если у больного обнаружены лабораторные признаки и найдены причины её развития ЖДА.

Лабораторные признаки ЖДА:

1. гипохромная микроцитарная анемия;

2. низкий уровень сывороточного железа и высокие цифры трансферрина при высокой ОЖСС и ЛЖСС, низком насыщении трансферрина;

3. отсутствие запасов железа в депо, о чем свидетельствуют низкий уровень сывороточного ферритина, отсутствие в костном мозге гранул ферритина и гемосидерина, а также сидеробластов и сидерофагов, содержащих эти гранулы.

После подтверждения диагноза железодефицитной анемии необходимо установить причину дефицита железа. У женщин детородного возраста следует оценить величину кровопотери во время одного менструального цикла, принять во внимание число беременностей и родов, а у мужчин и женщин в менопаузе практически всегда нужно привести исследование желудочно-кишечного тракта на предмет явных и скрытых кровотечений и заболеваний, их вызывающих. Эти исследования должны включать определение крови в каловых массах (проба Грегерсена или проба с Cr 51 ), эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, ректороманоскопию. Следует принимать во внимание симптомы хронического энтерита, демпинг-синдрома и синдрома мальабсорбции. В странах, где распространен анкилостомидоз, обязательным является исследование кала на яйца глист.

Несмотря на весь комплекс исследований, в 5% случаев причину ЖДА установить не удается. Нередко это связано с кровопотерей из тонкого кишечника, не доступного для ректороманоскопии и колоноскопии. Применение беспроводной капсульной эндоскопии позволяет выявить наличие дивертикула Меккеля, опухолей, ангиодисплазий, телеангиоэктазий и возможного кровотечения из этих источников.

Наиболее точным критерием подтверждающим диагноз ЖДА является прирост концентрации Н b более чем на 10 г/л через четыре недели после начала приема препаратов железа. При приросте Hb менее 10 г/л необходимо дообследование для исключения продолжающегося кровотечения или пересмотр диагноза ЖДА (критерии ВОЗ).

Дифференциальная диагностика микроцитарных гипохромных анемий

Диагностические признаки

ЖДА

Гетерозиготная талассемия

Анемия хронической болезни

Источник