Анализ состояния здоровья российских школьников.

статья (1, 2, 3, 4 класс)

Исследование влияния традиционной структуры и формы организации учебного процесса на здоровье занимающихся; анализ психолого-физиологических возможностей учащихся.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| statya_ns.docx | 17.65 КБ |

Предварительный просмотр:

Анализ состояния здоровья российских школьников.

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший индикатор благополучия общества и государства, отражающий настоящую ситуацию и дающий прогноз на будущее.

Установлено, что состояние здоровья учащихся младших классов зависит от возраста начала систематического обучения в школе. У детей в возрасте 6,5 лет и младше, начало обучения ведет к снижению адаптационных возможностей.

У этих детей при изначально высоком уровне функционального состояния отмечается значительное снижение показателей уже на 2 году обучения. Показатель нарушений различных систем организма намного выше, чем среди детей, поступивших в первый класс в 7 лет и старше. Учатся дети 6,5 лет не хуже, чем те, которым 7 лет, а иногда и лучше. Однако одна и та же образовательная нагрузка обладает большей « физиологической стоимостью » для организма.

В России около 30 млн. человек — дети, почти 20 миллионов посещают образовательные учреждения, в т.ч. немногим более 15 млн. – школьники. Школа является той средой, в которой вынуждены находиться дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Именно в этот период отмечается интенсивность роста и развития организма, происходит его биологическое созревание, формируется мировоззрение, готовность к трудовой деятельности.

Но в этот же период имеет место повышенная чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, которые могут возникать в течение учебного процесса, и, которые приводят к ухудшению состояния здоровья детей. Первое место занимают отклонения со стороны костно-мышечной системы (нарушения осанки, плоскостопие, последствия перенесенного рахита). На втором месте — нарушения функций органов пищеварения. Более чем у половины детей наблюдаются изменения в желудочно-кишечном тракте. Отмечено увеличение нарушений нервно-психического здоровья, а также значительное возрастание аллергических реакций. Среди детей-первоклассников в 13,5% случаев имеются отклонения в физическом развитии (недостаточный или избыточный вес тела, низкорослость).

По данным НИИ педиатрии, 20% детей в возрасте 6-7 лет не готовы к обучению в школе, а 30-35% дошкольников имеют хронические заболевания.

За годы обучения в образовательных учреждениях наблюдается дальнейшее ухудшение состояния здоровья учащихся:

в 2 раза – увеличивается число нервно-психических расстройств;

в 3 раза – органов пищеварения;

в 5 раз – увеличивается число детей с заболеваниями эндокринной системы;

70% функциональных расстройств переходят в стойкую хроническую патологию;

За последнее десятилетие среди учащихся младших классов функциональные отклонения и хронические заболевания в среднем увеличились на 54,5%. Адаптация школьников к учебным нагрузкам и успешность обучения происходит за счет значительного напряжения всех функций организма.

Реализация здоровьесберегающих технологий

во внеурочное время.

Использование здоровьесберегающих технологий

в образовательном процессе позволяет решать следующие задачи:

Исследование влияния традиционной структуры и формы организации учебного процесса на здоровье занимающихся; анализ психолого-физиологических возможностей учащихся в отношении предъявленных требований усвоения объема учебной нагрузки, в условиях рассредоточенного (комплексного) распределения программного материала и экспериментальное сравнение его с концентрированным вариантом.

- Создание психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, обеспечивающих психическое здоровье и комфорт учащихся посредством гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса и реализации научной организации учебного труда, питания и отдыха учащихся.

- Создание максимально возможных санитарно-гигиенических условий и соответствующей им инструментальной составляющей здоровьесберегающей технологии и др.

- Включение учащихся в осознанную деятельность по формированию культуры здорового образа жизни личности, оснащение этого процесса учебно-методическим обеспечением.

- Формирование культуры здорового образа жизни личности учащихся, как в учебной, так и внеучебной образовательно-воспитательной среде.

- Создание систем переподготовки кадров, а также социальной и финансовой поддержки идеи здоровьесберегающей технологии.

- Осуществление психологического и медицинского сопровождения образования.

- Создание информационно-компьютерного обеспечения оздоровительных систем.

- Создание оптимальных условий для функционирования физической культуры, обеспечивающей современные инновационные формы формирования физической культуры личности школьника.

Здоровье – это величайшая ценность, основа для самореализации и главное условие для выполнения людьми их социальных и биологических функций. Здоровьесберегающее поведение и мышление закладываются еще в школе. Задача педагогов заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы сформировать успешных личностей, готовых полноценно жить и растить будущее поколение.

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни детей школа не может в полной мере следовать разработанной ею системе мероприятий в условиях пандемии; но все же в онлайн-режиме классные руководители, педагоги по внеурочной деятельности проводят: консультации, конференции, тематические конкурсы, беседы. Физкультурно-оздоровительная деятельность школы, направленная на физическое развитие, осуществляется учителем по физической культуре на занятиях по физическому воспитанию, воспитателем ГПД в Дни здоровья, Недели здоровья, физкультурные занятия на открытом воздухе).

Проведенная работа позволяет нам сделать вывод, о том, что комплексный подход к реализации здоровьесберегающих технологий в школе является незаменимым инструментом создания благоприятного образовательного процесса, способствует формированию правильного представления о ценностях и здоровом образе жизни.

Уверена, что стремление педагога, и как итог, умение построить урок таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на организм и психику ребенка, позволит добиться эффективного усвоения знаний. Обучение грамотной заботе о своем здоровье и формирование культуры здоровья учащихся, мотивация их к ведению здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек, проведение организационно — воспитательной работы со школьниками после уроков и просвещение их родителей позволит реализовать здоровьесберегающие технологии.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Методическое пособие, которое включает в себя: примерное календарное планирование по СМГ, примерные упражнения при разных заболеваниях и несколько план конспектов урока по СМГ.

1.Исследовать и обобщить результаты медосмотра, сделать выводы о состоянии здоровья детей класса. 2.Определить приоритеты направлений р.

Данная статья адресована родителям. В статье говорится об особенностях состояния здоровья школьников, о факторах отрицательно влияющих на здоровье детей.

Цель исследования — выявить психолого-педагогические условия готовности ребенка к школьному обучению и определить роль и место важнейших институтов воспитания: семьи и школы, их влияния на эту готовно.

Результаты обследования состояния здоровья школьников.

I. Рассмотрение вопросов на педсовете. 1.«Актуальные вопросы воспитания школьников в соответствии с ФГОС второго поколения и концепцией духовно-нравственного развития российских школьников.

Здоровье ребёнка часто определяет его успешность в школе. Мы, родители и педагоги, должны неустанно укреплять здоровье детей, чтоб успешно справляться с нарастающей учебной нагрузкой.

Источник

Анализ здоровья современных детей

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране.

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране. В современных условиях, характеризующихся кризисом в области социальной сферы и экономики, в России особая роль отводится вопросам совершенствования здоровья населения и, в первую очередь, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Значимость реализации данного положения определяется тем, что здоровье детей, удельный вес которых в структуре населения России в настоящее время составляет 21,9 % (Государственный доклад «Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 2011 году»), в значительной мере определяет интегральный показатель качества здоровья и составляет фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья взрослых членов общества, являющегося важнейшим фактором и главным условием успешного реформирования общества.

Одной из приоритетных задач профилактической медицины является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [1, 2].

Актуальность разработки методов и принципов медико-социального обеспечения детей с хронической патологией обусловлена значительным снижением численности трудоспособного населения и негативными сдвигами в состоянии здоровья детей и подростков в России на протяжении последних десятилетий, вследствие чего сохранение здоровья становится первоочередной, крайне важной задачей профилактической медицины.

Целью исследования явилось установление уровня и структуры заболеваемости детского населения с целью разработки оздоровительных мероприятий.

Материал и методы

Методом описательной статистики проведен анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг.

В связи с этим возрастает необходимость укрепления здоровья детского населения и, прежде всего, за счёт улучшения состояния здоровья длительно и часто болеющих детей, относящихся к группе повышенного медико-социального риска.

Результаты исследования и их обсуждение

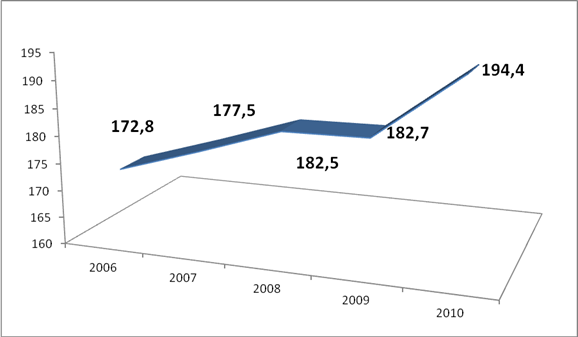

Анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг. свидетельствует о продолжающемся ухудшении здоровья детей (рис. 1) [2].

Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет составила в 2010 году 194,4 тыс. на 100 тыс. соответствующего населения, прирост за последние десять лет достиг 33 % [3].

Структура патологической поражённости выявила наибольшую распространённость (по МКБ-X) следующих классов: заболеваемость органов дыхания (649,9 ‰), органов пищеварения (42,3 ‰), некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний (17,8 ‰), болезней костно-мышечной системы (39,7 ‰), болезней органов зрения (80,7 ‰), болезни мочеполовой системы (33,8 ‰).

Рисунок 1. Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет в динамике 2006–2010 гг. (тыс. на 100 тыс. соответствующего населения)

Как показало исследование, лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания (62,3 %). Однако в ходе исследования было выявлено резкое увеличение заболеваемости у детей дошкольного возраста по таким классам болезней как: болезни органов зрения и придаточного аппарата (с 67,3 ‰ в 2007 г. до 80,3 ‰ в 2010 г.), болезней органов пищеварения (с 38,7 ‰ в 2007 г. 42,3 ‰ в 2010 г.), болезней нервной системы (с 26,9 ‰ в 2007 г. до 28,5 ‰ в 2010 г.). В связи с этим был проведён анализ внутренней структуры указанных классов заболеваний, методов лечения, оздоровления и профилактики у детей дошкольного возраста.

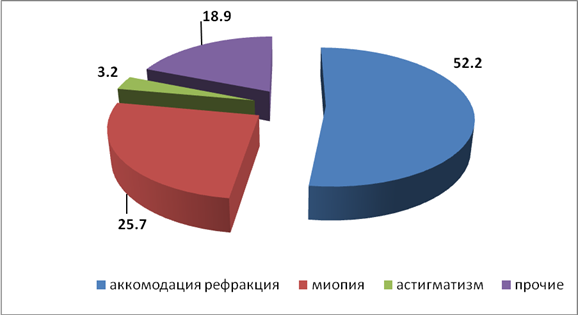

При изучении внутренней структуры класса болезней органов зрения и придаточного аппарата наибольшее распространение было выявлено по следующим заболеваниям: аккомодации и рефракции (52,2 %), миопии (25,7 %), астигматизма (3,2 %), прочее (18,9 %) (рис. 2).

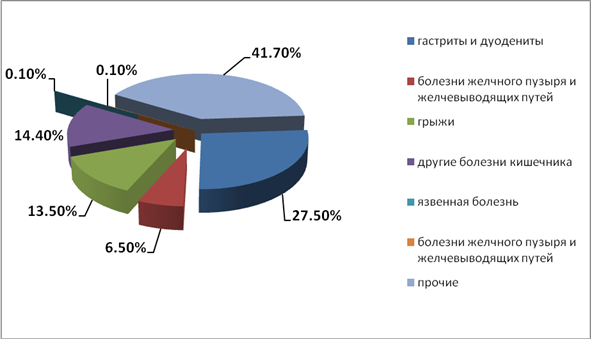

При рассмотрении внутренней структуры класса болезней органов пищеварения наиболее значимыми заболеваниями можно отметить: язвенную болезнь (0,1 %), гастриты и дуодениты (27,5 %), болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (0,1 %),болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (6,5 %), грыжи (13,5 %), другие болезни кишечника (14,1 %), прочие (41,7 %) (рис. 3).

Рисунок 2. Структура заболеваемости органов зрения (в % к итогу по классу)

Рисунок 3. Структура заболеваний органов пищеварения (в % к итогу по классу)

Со стороны класса болезней нервной системы были выделены: нарушения вегетативной нервной системы (13,4 %), экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (65,2 %), эпизодический и пароксизмальные расстройства (1,8 %), церебральный паралич и другие паралитические синдромы (5,8 %), эпилепсия (13,6 %) (рис. 4)

Рисунок 4. Структура заболеваемости болезнями нервной системы (в % к итогу)

При анализе заболеваемости по полу отмечено, что если в 3 года уровень заболеваемости мальчиков выше по сравнению с девочками, то после 3-х лет во всех возрастных группах уровень заболеваемости выше у девочек (3580,3 против 2883,3 на 100 детей соответствующего возраста).

Анализ структуры заболеваемости детей по полу не выявил различий между мальчиками и девочками. Выявлено, что у детей сравниваемых групп структура заболеваемости представлена одними и теми же классами болезней, имеющими лишь разный ранговый уровень.

Так, на первые пять классов в ранговой структуре заболеваний приходится 85,5 % всей патологии – в группе длительно и часто болеющих девочек и 78,8 % – в группе длительно и часто болеющих девочек.

Индивидуальная характеристика заболеваемости оценивается по кратности обращения ребёнка к врачу и общей длительности заболеваний в течение года. В зависимости от частоты перенесённых заболеваний в течение года все дети были распределены на следующие группы:

– «мало болеющие» дети (МБД) – те, кто перенёс не более 1-го заболевания в год;

– «эпизодически болеющие» дети (ЭБД) – те, кто перенёс от 1-го до 3-х заболеваний в год;

– «часто болеющие» дети (ЧБД) – те, кто перенёс 4 и более заболеваний в год.

Последняя группа детей является наиболее неблагоприятной в плане формирования хронической патологии.

Наибольшее число часто болеющих детей приходится на возрастную группу – 6–7 лет, т.е. на тот период, когда ребёнок поступает в первый класс и у него увеличиваются нагрузки как в физическом, так и в психоэмоциональном планах.

В ходе анализа были разработаны оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста в детской поликлинике, в ходе которых были задействованы следующие структуры:

– средства массовой информации;

– лечебно-профилактические детские учреждения и структурные подразделения;

– специалисты ЛПУ (врачи-педиатры, врачи-специалисты);

– специалисты образовательных учреждений.

В проведении системы лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление детей с заболеваниями органов зрения и придаточного аппарата, органов пищеварения и нервной системы, ведущая роль принадлежит медикаментозному лечению [2, 3].

При заболеваниях органов пищеварения используются антисекретолитические препараты (ингибиторы протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторы, М-холиноблокаторы), прокинетики, антациды, ферментативные препараты, пре- и пробиотики, общеукрепляющие, противопаразитарные, иммуномодуляторы.

Для лечения болезней нервной системы применяются болеутоляющие, сосудистые препараты, ноотропные, седативные, антиспастические, антиэпилептические, средства, влияющие на вегетативную систему, витаминотерапия.

Нарушения со стороны органов зрения коррегируются витаминотерапией, антибиотикотерапией, сосудистыми препаратами, общеукрепляющими, увлажняющими и вяжущими глазными средствами, также используют стимуляторы регенерации роговицы, антиоксиданты, аппаратное лечение.

Поскольку, как было отмечено ранее, почти каждый 5 ребёнок дошкольного возраста имеет в анамнезе аллергические заболевания, то эффективность лечения при использовании только стандартных медикаментозных методик резко снижается, поэтому возникает потребность в сочетанном лечении данной категории детей с применением немедикаментозного или нетрадиционного подхода, например, иглорефлексотерапии.

Таким образом, показатели заболеваемости детского населения дошкольного возраста говорят о необходимости проведения целенаправленных оздоровительных и медико-реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей. При этом только чёткое взаимодействие и преемственность среди образовательных и лечебно-профилактических учреждений сможет обеспечить улучшение показателей здоровья детей.

Рецензенты:

Иванова Маиса Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отделения организации лечебно-профилактической помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Гончарова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, заведующая отделением охраны здоровья матери и ребенка ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Источник